高中化學(xué)必修課二suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

第一章 物質(zhì)結(jié)構(gòu)元素周期律suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

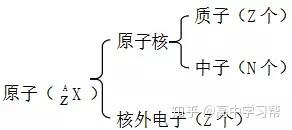

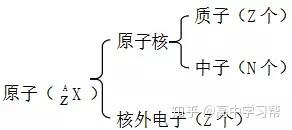

1. 原子結(jié)構(gòu)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

編輯suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

?suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

注:質(zhì)量數(shù)(A)=質(zhì)子數(shù)(Z)+中子數(shù)(N)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

原子序數(shù)=核電荷=質(zhì)子數(shù)=原子核外電子數(shù)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

記住前20個元素,熟悉1到20號元素原子核外電子的排列:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

H He Li Be BCNOF Ne Na Mg Al Si PS Cl Ar K CasuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

2、原子核外電子的排列:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

①電子總是首先排列在能量最低的電子層中;suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

②每個電子殼層最多可容納的電子數(shù)為2n2;suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

③最外層電子數(shù)不超過8個(K層為最外層不超過2個),第二外層電子數(shù)不超過18個,第三外層電子數(shù)不超過18個最后一層不超過32。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

編輯suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

?suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

3.元素、核素、同位素suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

元素:具有相同核電荷的同種原子的總稱。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

核素:具有一定數(shù)量的質(zhì)子和一定數(shù)量的中子的原子。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

同位素:具有相同質(zhì)子數(shù)但中子數(shù)不同的同一元素的不同原子稱為同位素。 (對于原子)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

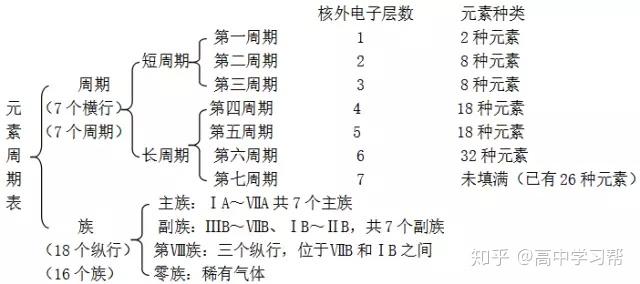

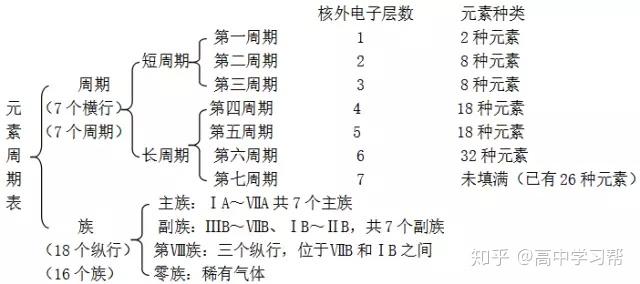

2. 元素周期表suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

一、安排原則:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

①從左到右按原子序數(shù)遞增的順序排列suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

② 將電子層數(shù)相同的元素從左到右排成水平行。 (周期數(shù)=原子的電子殼層數(shù))suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

③ 將最外層電子數(shù)相同的元素,按照電子層數(shù)從小到大的順序,從上到下豎排排列。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

主族數(shù)=原子最外層電子數(shù)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

2、結(jié)構(gòu)特點(diǎn):suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

編輯suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

?suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

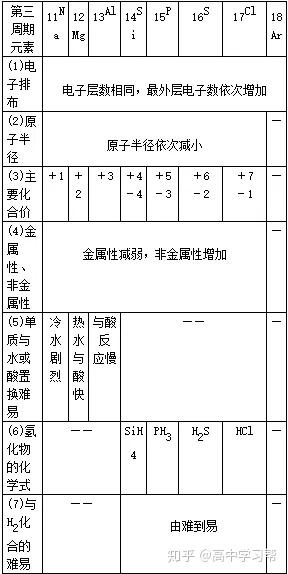

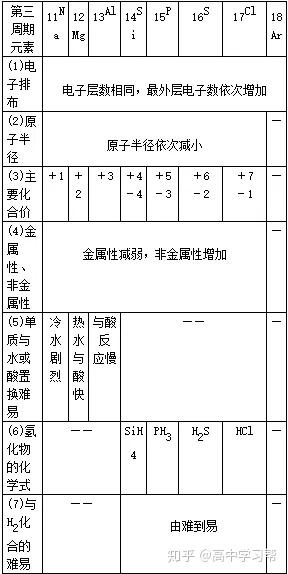

3.元素周期律suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

1、元素周期律:元素的性質(zhì)(核外電子排列、原子半徑、主價、金屬性、非金屬性)隨著核電荷的增加而周期性變化。 元素性質(zhì)的周期性變化本質(zhì)上是元素核外電子排布周期性變化的必然結(jié)果。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

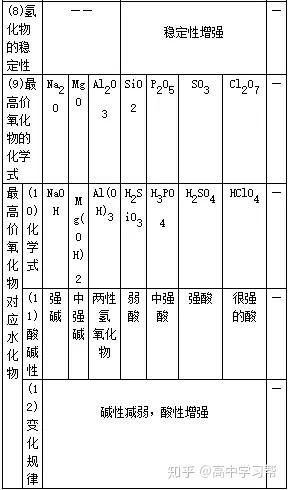

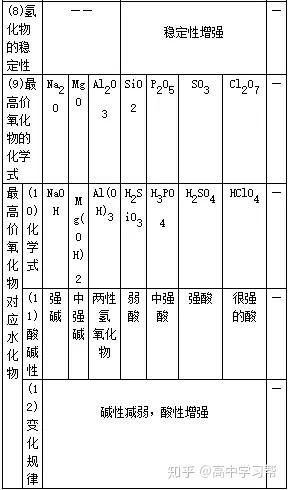

2、同期元素性質(zhì)漸變規(guī)律suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

編輯suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

?suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

編輯suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

?suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

IA族堿金屬元素:Li Na K Rb Cs Fr(Fr是最具金屬性的元素,位于元素周期表的左下角)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

VIIA族鹵素元素:F Cl Br I At(F為最非金屬元素,位于元素周期表右上角)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

判斷元素金屬性和非金屬性強(qiáng)弱的方法:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(1)金屬性強(qiáng)(弱)——①易(難)與水或酸反應(yīng)生成氫氣; ②氫氧化物呈強(qiáng)堿性(弱); ③相互置換反應(yīng)(強(qiáng)弱)Fe+CuSO4=FeSO4+Cu。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(2)強(qiáng)(弱)非金屬性質(zhì)——①該元素易(難)與氫發(fā)生反應(yīng); ②生成的氫化物是穩(wěn)定的(不穩(wěn)定的); ③最高價氧化物的水合物(含氧酸)呈強(qiáng)酸性(弱); ④相互置換反應(yīng)(弱強(qiáng)迫)2NaBr+Cl2=2NaCl+Br2。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

與同期比較:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

金屬豐度:Na>Mg>AlsuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

與酸或水反應(yīng):容易→困難suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

堿性:NaOH>Mg(OH)2>Al(OH)3suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

非金屬:Si<P<S<ClsuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

單質(zhì)與氫的反應(yīng):由難到易suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

氫化物穩(wěn)定性:SiH4<PH3<H2S<HClsuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

酸性(含氧酸):<H3PO4<H2SO4<HClO4suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

與同主族比較:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

金屬豐度:Li<Na<K<Rb<Cs(堿金屬元素)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

與酸或水反應(yīng):硬→易suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

堿性:LiOH<NaOH<KOH<RbOH<CsOHsuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

非金屬:F>Cl>Br>I(鹵素元素)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

單質(zhì)與氫的反應(yīng):從易到難suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

氫化物穩(wěn)定性:HF>HCl>HBr>HIsuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

金屬豐度:Li<Na<K<Rb<CssuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

還原性(失電子能力):Li<Na<K<Rb<CssuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

氧化性(獲得電子能力):Li+>Na+>K+>Rb+>Cs+suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

非金屬:F>Cl>Br>IsuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

氧化性:F2>Cl2>Br2>I2suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

還原性:F-<Cl-<Br-<I-suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

酸性(厭氧酸):HF<HCl<HBr<HIsuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

粒子(包括原子和離子)半徑的比較方法:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(1)首先比較電子層數(shù)。 電子層數(shù)越多,半徑越大。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(2)當(dāng)電子層數(shù)相同時,再比較核電荷,核電荷多的半徑會更小。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

4. 化學(xué)鍵suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

化學(xué)鍵是兩個或多個相鄰原子之間的強(qiáng)相互作用。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

1.離子鍵和共價鍵的比較suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

鑰匙類型suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

離子鍵suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

共價鍵suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

概念suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

陰離子和陽離子之間形成化合物的靜電相互作用稱為離子鍵suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

原子之間通過共享電子對的相互作用稱為共價鍵suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

粘合方式suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

通過獲得和失去電子實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

通過形成共享電子對實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定結(jié)構(gòu)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

粘合顆粒suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

陰離子、陽離子suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

原子suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

粘合元件suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

介于活潑金屬和活潑非金屬元素之間(特殊:NH4Cl、銨鹽等銨鹽僅由非金屬元素組成,但含有離子鍵)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

非金屬元素之間suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

離子化合物:由離子鍵組成的化合物稱為離子化合物。 (必須有離子鍵,也可能有共價鍵)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

共價化合物:原子通過共享電子對形成分子的化合物稱為共價化合物。 (僅限共價鍵)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

編輯suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

?suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

2、電子式:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

用電子式表達(dá)離子鍵形成的物質(zhì)結(jié)構(gòu)與表達(dá)共價鍵形成的物質(zhì)結(jié)構(gòu)的區(qū)別:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(1)電荷:要用電子式表達(dá)離子鍵形成的物質(zhì)的結(jié)構(gòu),必須標(biāo)出陽離子和陰離子的電荷; 而要表達(dá)由共價鍵形成的物質(zhì)的結(jié)構(gòu),則無法標(biāo)記電荷。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(2) [ ](方括號):由離子鍵形成的物質(zhì)中的陰離子必須用方括號括起來,而由共價鍵形成的物質(zhì)中不能使用方括號。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

第2章化學(xué)反應(yīng)和能量suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

第一節(jié) 化學(xué)能和熱能suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

1. 在任何化學(xué)反應(yīng)中,總是存在能量的變化。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

原因:物質(zhì)發(fā)生化學(xué)反應(yīng)時,反應(yīng)物中化學(xué)鍵斷裂時吸收能量,生成物中化學(xué)鍵形成時釋放能量。 化學(xué)鍵的斷裂和形成是化學(xué)反應(yīng)中能量變化的主要原因。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

某種化學(xué)反應(yīng)在發(fā)生過程中是吸收能量還是釋放能量,取決于反應(yīng)物總能量和生成物總能量的相對大小。 E反應(yīng)物的總能量>E產(chǎn)物的總能量是放熱反應(yīng)。 E反應(yīng)物的總能量<E產(chǎn)物的總能量是吸熱反應(yīng)。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

2.常見的放熱反應(yīng)和吸熱反應(yīng)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

常見的放熱反應(yīng):suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

①全部燃燒,緩慢氧化。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

②酸堿中和反應(yīng)。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

③金屬與酸反應(yīng)生成氫氣。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

④大多數(shù)化學(xué)反應(yīng)(特殊:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

編輯suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

?suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

是吸熱反應(yīng))。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

常見的吸熱反應(yīng):suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

① 以C、H2、CO為還原劑的氧化還原反應(yīng)如下:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

編輯suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

?suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

②銨鹽與堿的反應(yīng)如Ba(OH)2·8H2O+NH4Cl=BaCl2+2NH3↑+10H2OsuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

③大部分分解反應(yīng),如KClO3、KMnO4、CaCO3等的分解。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

3、能源分類:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

形成條件suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

利用歷史suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

自然suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

不可再生能源suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

常規(guī)能源suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

可再生資源suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

水能、風(fēng)能、生物質(zhì)能suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

不可再生資源suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

煤炭、石油、天然氣等化石能源suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

新能源suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

可再生資源suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

太陽能、風(fēng)能、地?zé)崮堋⒊毕堋淠堋⒄託?span style="display:none">suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

不可再生資源suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

核能suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

二次能源suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(一次能源經(jīng)過加工轉(zhuǎn)換后獲得的能源稱為二次能源)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

電能(水電、火電、核電)、蒸汽、工業(yè)余熱、酒精、汽油、焦炭等。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

【思考】一般來說,大多數(shù)化學(xué)反應(yīng)是放熱反應(yīng),而大多數(shù)分解反應(yīng)是吸熱反應(yīng)。 放熱反應(yīng)不需要加熱,而吸熱反應(yīng)則需要加熱。 它是否正確? 舉個例子。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

電吧:這個說法是不正確的。 例如,C+O2=CO2的反應(yīng)是放熱反應(yīng),但需要加熱。 然而,反應(yīng)開始后不再需要加熱。 反應(yīng)放出的熱量可以使反應(yīng)繼續(xù)進(jìn)行。 Ba(OH)2·8H2O與NH4Cl的反應(yīng)是吸熱反應(yīng),但反應(yīng)不需要加熱。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

第二節(jié) 化學(xué)能和電能suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

1、化學(xué)能如何轉(zhuǎn)化為電能:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

電能suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(電)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

火力發(fā)電(火力發(fā)電)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

化學(xué)能→熱能→機(jī)械能→電能suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

缺點(diǎn):環(huán)境污染、效率低下suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

原電池suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

將化學(xué)能直接轉(zhuǎn)化為電能suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

優(yōu)點(diǎn):清潔、高效suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

2、原電池原理suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(1)概念:將化學(xué)能直接轉(zhuǎn)化為電能的裝置稱為原電池。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(2)原電池工作原理:通過氧化還原反應(yīng)(電子的轉(zhuǎn)移)將化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(3)原電池的形成條件:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

①電極均為導(dǎo)體,具有不同的活性;suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

②兩個電極接觸(導(dǎo)線連接或直接接觸);suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

③將兩個互連的電極插入電解質(zhì)溶液中,形成閉合電路。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(4) 電極名稱及反應(yīng):suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

負(fù)極:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

采用活性較高的金屬作為負(fù)極,在負(fù)極發(fā)生氧化反應(yīng)。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

電極反應(yīng)式:較活潑的金屬-ne-=金屬陽離子suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

負(fù)極現(xiàn)象:負(fù)極溶解,負(fù)極質(zhì)量減少suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

正極:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

使用活性較低的金屬或石墨作為正極,在正極發(fā)生還原反應(yīng)。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

電極反應(yīng)式:溶液中的陽離子+ne-=單質(zhì)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

正極現(xiàn)象:一般有氣體釋放或正極質(zhì)量增加suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(5)如何判斷原電池正負(fù)極:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

①根據(jù)原電池兩極材料:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

較活潑的金屬用作負(fù)極(K、Ca、Na太活潑,不能用作電極);suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

采用活性較低的金屬或?qū)щ姺墙饘伲ㄊ⒀趸铮∕nO2)等作為正極。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

②按電流或電子流向:電流(外電路)從正極流向負(fù)極; 電子通過外電路從原電池的負(fù)極流向正極。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

③根據(jù)內(nèi)部電路中離子的遷移方向:陽離子流向原電池正極物理高中必修三所有公式,陰離子流向原電池負(fù)極。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

④按原電池中的反應(yīng)類型分:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

負(fù)極:失去電子,發(fā)生氧化反應(yīng)。 其現(xiàn)象通常是電極本身被消耗,其質(zhì)量減少。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

正極:獲得電子并發(fā)生還原反應(yīng)。 這種現(xiàn)象常常伴隨著金屬的沉淀或H2的釋放。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(6)原電池的電極反應(yīng)怎么寫:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

①原電池反應(yīng)所依賴的化學(xué)反應(yīng)原理是氧化還原反應(yīng)。 負(fù)極反應(yīng)是氧化反應(yīng),正極反應(yīng)是還原反應(yīng)。 因此,電極反應(yīng)的書寫方法可以概括為:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

寫出總反應(yīng)方程式;suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

總反應(yīng)根據(jù)電子的得失分為氧化反應(yīng)和還原反應(yīng);suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

氧化反應(yīng)發(fā)生在負(fù)極,還原反應(yīng)發(fā)生在正極。 反應(yīng)物和產(chǎn)物對齊。 注意酸堿介質(zhì)和水參與反應(yīng)。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

②原電池的總反應(yīng)方程一般是將正負(fù)極反應(yīng)相加得到。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(7)原電池應(yīng)用:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

① 加快化學(xué)反應(yīng)速度。 例如,用粗鋅生產(chǎn)氫氣的速度比用純鋅生產(chǎn)氫氣的速度快。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

②比較金屬的活性。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

③設(shè)計(jì)原電池。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

④金屬腐蝕。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

3、化學(xué)電源的基本類型:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

①干電池:以活性金屬為負(fù)極,被腐蝕或消耗。 如:銅鋅原電池、鋅錳電池。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

②充電電池:兩極都參與反應(yīng)、可充電、循環(huán)利用的原電池。 如鉛酸電池、鋰電池和銀鋅電池等。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

③燃料電池:兩種電極材料均為惰性電極。 電極本身不發(fā)生反應(yīng),但引入兩個電極的物質(zhì)會發(fā)生反應(yīng),例如H2和CH4燃料電池。 電解質(zhì)溶液常為堿性試劑(KOH等)。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

第 3 節(jié) 化學(xué)反應(yīng)的速率和極限suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

1、化學(xué)反應(yīng)速率suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(1)概念:化學(xué)反應(yīng)的速率通常用單位時間內(nèi)反應(yīng)物濃度的減少量或產(chǎn)物濃度的增加量(均為正值)來表示。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

計(jì)算公式:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

編輯suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

?suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

①單位:mol/(L·s)或mol/(L·min)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

②B為溶液或氣體。 如果B是固體或純液體,則不計(jì)算速率。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

③以上表示的是平均速度,不是瞬時速度。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

④重要規(guī)則:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

速率比=方程系數(shù)比suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

變化率=方程系數(shù)比suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(2)影響化學(xué)反應(yīng)速率的因素:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

內(nèi)部因素:由參與反應(yīng)的物質(zhì)的結(jié)構(gòu)和性質(zhì)決定(主要因素)。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

外部因素:①溫度:升高溫度,升高速率suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

②催化劑:一般加快反應(yīng)速度(正催化劑)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

③濃度:提高反應(yīng)物C的濃度,提高速率(只有溶液或氣體才有濃度)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

④壓力:增加壓力,增加速度(適用于涉及氣體的反應(yīng))suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

⑤其他因素:如光線(射線)、固體的表面積(粒徑)、反應(yīng)物的狀態(tài)(溶劑)、原電池等也會改變化學(xué)反應(yīng)的速率。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

2.化學(xué)反應(yīng)的極限——化學(xué)平衡suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(1)在一定條件下,當(dāng)可逆反應(yīng)進(jìn)行到正反應(yīng)速率與逆反應(yīng)速率相等時,反應(yīng)物和產(chǎn)物的濃度不再變化,達(dá)到看似靜止的“平衡狀態(tài)”,即該反應(yīng)所能達(dá)到的極限是化學(xué)平衡狀態(tài)。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

化學(xué)平衡的移動受到溫度、反應(yīng)物濃度和壓力等因素的影響。 催化劑僅改變化學(xué)反應(yīng)速率,對化學(xué)平衡沒有影響。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

在相同條件下同時正向和反向進(jìn)行的反應(yīng)稱為可逆反應(yīng)。 從反應(yīng)物到產(chǎn)物的反應(yīng)通常稱為正向反應(yīng)。 從產(chǎn)物到反應(yīng)物的反應(yīng)稱為逆反應(yīng)。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

在任何可逆反應(yīng)中,逆反應(yīng)應(yīng)該與正反應(yīng)同時發(fā)生。 可逆反應(yīng)不能進(jìn)行到底,這意味著無論可逆反應(yīng)進(jìn)行多遠(yuǎn),任何物質(zhì)(反應(yīng)物和產(chǎn)物)的量都不可能為0。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(2)化學(xué)平衡態(tài)的特征:逆平衡、動態(tài)平衡、相等平衡、固定平衡、可變平衡。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

①逆反應(yīng):化學(xué)平衡研究的對象是可逆反應(yīng)。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

②動態(tài):動態(tài)平衡。 當(dāng)達(dá)到平衡狀態(tài)時,正向和反向反應(yīng)仍在進(jìn)行。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

③等:達(dá)到平衡狀態(tài)時,正向反應(yīng)速率和逆向反應(yīng)速率相等,但不等于0。即v 正 = v 逆 ≠ 0。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

④固定:達(dá)到平衡時,各組分的濃度保持不變,各組分的含量保持恒定。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

⑤變化:當(dāng)條件發(fā)生變化時,原有的平衡被破壞,新的條件下會重新建立新的平衡。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(3)判斷化學(xué)平衡狀態(tài)的標(biāo)志:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

① VA(正向)=VA(反向)或nA(消耗)=nA(生成)(同一物質(zhì)不同方向的比較)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

②各成分的濃度或百分比保持不變suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

③借助不變顏色判斷(有物質(zhì)有顏色)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

④總物質(zhì)的量或總體積或總壓力或平均相對分子質(zhì)量不變(前提:該反應(yīng)適用于反應(yīng)前后氣體物質(zhì)總量不相等的反應(yīng),即對于反應(yīng)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

編輯suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

?suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

第三章有機(jī)化合物suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

大多數(shù)含碳化合物稱為有機(jī)化合物,簡稱有機(jī)質(zhì)。 少數(shù)化合物如CO、CO2、碳酸和碳酸鹽一直被認(rèn)為是無機(jī)化合物,因?yàn)樗鼈兊慕M成和性質(zhì)與無機(jī)化合物相似。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

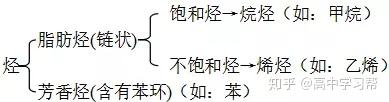

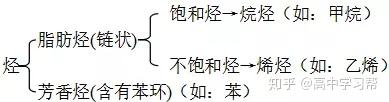

1. 碳?xì)浠衔?span style="display:none">suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

1、碳?xì)浠衔锏亩x:僅含有碳和氫兩種元素的有機(jī)物質(zhì)稱為碳?xì)浠衔铮址Q碳?xì)浠衔铩?span style="display:none">suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

2、碳?xì)浠衔锏姆诸悾?span style="display:none">suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

編輯suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

?suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

3、甲烷、乙烯、苯的性質(zhì)比較:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

有機(jī)物suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

烷烴suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

烯烴suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

苯及其同系物suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

通式suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

氯化氫2n+2suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

氯化氫suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

——suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

代表suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

甲烷(CH4)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

乙烯 (C2H4)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

苯(C6H6)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

結(jié)構(gòu)簡化suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

甲烷suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

CH2=CH2suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

編輯suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

?suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

或者suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

編輯suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

?suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(功能小組)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

結(jié)構(gòu)特點(diǎn)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

CC 單鍵,suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

鏈狀飽和烴suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

C=C雙鍵,suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

鏈狀不飽和烴suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

介于單鍵和雙鍵之間的獨(dú)特鍵,環(huán)狀suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

空間結(jié)構(gòu)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

正四面體suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

六個原子共面suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

平面正六邊形suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

物理特性suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

無色無味氣體,比空氣輕,不溶于水suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

無色微有氣味的氣體,比空氣稍輕,難溶于水suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

無色液體,有特殊氣味,比水輕,難溶于水suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

使用suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

優(yōu)良的燃料和化工原料suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

石油化學(xué)工業(yè)原料、植物生長調(diào)節(jié)劑、催熟劑suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

溶劑、化工原料suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

有機(jī)物suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

主要化學(xué)性質(zhì)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

烷烴:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

甲烷suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

①氧化反應(yīng)(燃燒)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

CH4+2O2――→CO2+2H2O(淡藍(lán)色火焰,無黑煙)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

②取代反應(yīng)(注意光是反應(yīng)的主要原因,有5種產(chǎn)物)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

CH4+Cl2―→CH3Cl+HCl CH3Cl +Cl2―→+HClsuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

+Cl2―→CHCl3+HCl CHCl3+Cl2―→CCl4+HClsuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

甲烷在光照條件下也能與溴蒸氣發(fā)生取代反應(yīng)。 甲烷不能使酸性KMnO4溶液、溴水或溴四氯化碳溶液變色。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

烯烴:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

乙烯suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

①氧化反應(yīng)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(一) 燃燒suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

C2H4+3O2――→2CO2+2H2O(火焰明亮,冒黑煙)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(二)被酸性KMnO4溶液氧化,會導(dǎo)致酸性KMnO4溶液褪色。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

②加成反應(yīng)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

CH2=CH2+Br2-→CH2Br-CH2Br(可使溴水或溴四氯化碳溶液變色)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

在一定條件下,乙烯還可與H2、Cl2、HCl、H2O等發(fā)生加成反應(yīng)。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

CH2=CH2+H2――→suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

CH2=CH2+HCl-→(氯乙烷)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

CH2=CH2+H2O--→(乙醇生產(chǎn))suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

③加成聚合反應(yīng) nCH2=CH2――→―CH2―CH2―n(聚乙烯)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

乙烯可使酸性KMnO4溶液、溴水或溴四氯化碳溶液變色。 該反應(yīng)通常用于識別烷烴和烯烴,例如甲烷和乙烯。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

苯suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

①氧化反應(yīng)(燃燒)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

2C6H6+15O2-→12CO2+6H2O(火焰明亮,濃煙)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

②取代反應(yīng)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

苯環(huán)上的氫原子被溴原子和硝基取代。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

編輯suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

?suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

編輯suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

?suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

③加成反應(yīng)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

編輯suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

?suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

苯不能使酸性KMnO4溶液、溴水或溴四氯化碳溶液變色。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

4.同系物、異構(gòu)體、同素異形體和同位素的比較。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

概念suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

同系物suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

異構(gòu)體suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

同素異形體suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

同位素suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

定義suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

結(jié)構(gòu)相似但分子組成因一個或幾個CH2原子團(tuán)不同而存在的物質(zhì)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

分子式相同但結(jié)構(gòu)式不同的化合物的共同名稱suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

由同一元素組成的不同元素的共同名稱suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

具有相同質(zhì)子數(shù)但中子數(shù)不同的同一元素的不同原子的共同名稱suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

分子式suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

不同的suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

相同的suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

元素符號表示相同,但??分子式可以不同。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

——suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

結(jié)構(gòu)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

相似suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

不同的suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

不同的suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

——suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

研究對象suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

化合物suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

化合物suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

單質(zhì)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

原子suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

5、烷烴的命名:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(1)常用命名法:烷烴一般稱為“烷烴”,“烷烴”是指烷烴中碳原子的數(shù)量。 1-10分別用A、B、C、D、午、吉、庚、辛、任、癸表示; 從11開始,用中文數(shù)字表示。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

為了區(qū)分異構(gòu)體,使用“正”、“異”和“新”:正丁烷、異丁烷; 正戊烷、異戊烷和新戊烷。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(2) 系統(tǒng)命名:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

① 命名步驟:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

求主鏈——最長碳鏈(確定母體名稱);suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

數(shù)量——靠近支鏈的一端(小、多);suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(3) 寫名字——先簡化后復(fù)雜,如果使用相同的基數(shù),請合并suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

② 名稱組成:取代基位置-取代基名稱母體名稱suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

③阿拉伯?dāng)?shù)字表示取代基的位置,中文數(shù)字表示相同取代基的個數(shù)。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

6、比較同類烴的沸點(diǎn):suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(1)乍一看:碳原子越多,沸點(diǎn)越高。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(2)碳原子數(shù)相同,第二個觀察:支鏈越多,沸點(diǎn)越低。 在室溫下,具有1至4個碳原子的烴是氣體。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

2. 碳?xì)浠衔镅苌?span style="display:none">suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

1.乙醇和乙酸的性質(zhì)比較suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

有機(jī)物suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

飽和一元醇suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

飽和單醛suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

飽和一元羧酸suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

通式suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

氯化氫+1OHsuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

——suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

CnH2n+1COOHsuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

代表suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

乙醇suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

乙醛suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

醋酸suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

結(jié)構(gòu)簡化suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

或者suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

功能小組suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

羥基:-OHsuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

醛基:-CHOsuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

羧基:-COOHsuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

物理特性suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

無色有特殊香味的液體,俗稱酒精,與水混溶,易蒸發(fā)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(非電解質(zhì))suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

——suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

無色液體,有強(qiáng)烈刺激性氣味,俗稱醋酸,易溶于水和乙醇。 無水乙酸也稱為冰乙酸。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

使用suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

用作燃料、飲料、化工原料; 用于醫(yī)療消毒,乙醇溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù)為75%suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

——suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

有機(jī)化工原料,可用于生產(chǎn)醋酸纖維、合成纖維、香料、燃料等,是食醋的主要成分。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

有機(jī)物suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

主要化學(xué)性質(zhì)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

乙醇suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

①與Na的反應(yīng)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

+2Na―→+H2↑suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

乙醇與Na的反應(yīng)(與水相比):suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

①相同點(diǎn):均產(chǎn)生氫氣,且反應(yīng)均為放熱反應(yīng)。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

②區(qū)別:鈉與水的反應(yīng)比鈉與水的反應(yīng)慢。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

結(jié)論:乙醇分子羥基中的氫原子比烷烴分子中的氫原子活性更強(qiáng),但不如水分子中的氫原子活性強(qiáng)。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

②氧化反應(yīng)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(一) 燃燒suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

+3O2―→2CO2+3H2OsuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(二)在銅或銀催化條件下:可被O2氧化為乙醛()suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

+O2――→+2H2OsuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

③消除反應(yīng)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

――→CH2=CH2↑+H2OsuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

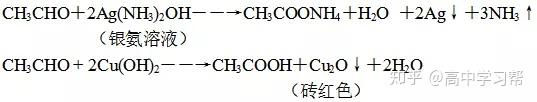

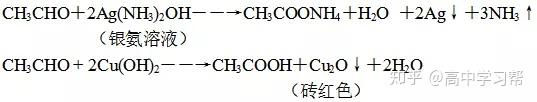

乙醛suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

氧化反應(yīng):醛基(-CHO)的性質(zhì)-與銀氨溶液和新制備的Cu(OH)2反應(yīng)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

編輯suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

?suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

醛基的測試:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

方法一:將銀氨溶液加入水浴中加熱,產(chǎn)生銀鏡。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

方法2:加入新配制的Cu(OH)2堿性懸浮液,加熱至沸騰,出現(xiàn)磚紅色沉淀。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

醋酸suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

①具有酸性:≒-+H+suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

將紫色石蕊溶液變紅色;suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

與活性金屬、堿、弱酸鹽(例如 CaCO3)發(fā)生反應(yīng),suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

酸比較:> H2CO3suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

+CaCO3=2()2Ca+CO2↑+H2O(強(qiáng)制弱)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

②酯化反應(yīng)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

+ +水suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

酸脫羥基醇脫氫suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

3、基本營養(yǎng)素suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

類型suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

元素suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

代表suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

代表分子suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

糖類suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

單糖suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

CHOsuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

葡萄糖suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

葡萄糖和果糖互為異構(gòu)體suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

單糖不能發(fā)生水解反應(yīng)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

果糖suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

二糖suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

CHOsuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

蔗糖suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

蔗糖和麥芽糖互為異構(gòu)體suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

可發(fā)生水解反應(yīng)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

麥芽糖suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

多糖suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

CHOsuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

淀粉suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

()nsuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

由于淀粉和纖維素的n值不同,因此它們具有不同的分子式,不能互稱為異構(gòu)體。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

可發(fā)生水解反應(yīng)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

纖維素suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

潤滑脂suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

油suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

CHOsuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

植物油suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

不飽和高級脂肪酸甘油酯suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

含有C=C鍵,可發(fā)生加成反應(yīng)。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

可發(fā)生水解反應(yīng)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

胖的suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

CHOsuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

動物脂肪suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

飽和高級脂肪酸甘油酯suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

抄送鍵,suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

可發(fā)生水解反應(yīng)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

蛋白質(zhì)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

CHOsuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

NSP等suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

酶、肌肉、suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

頭發(fā)等.suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

由氨基酸連接而成的大分子suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

可發(fā)生水解反應(yīng)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

主要化學(xué)性質(zhì)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

葡萄糖suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

結(jié)構(gòu)式:CH2OH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOH-CHOsuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

或CH2OH(CHOH)4CHO(含有羥基和醛基)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

醛基:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

①使新制備的Cu(OH)2產(chǎn)生磚紅色沉淀——判斷糖尿病患者的病情suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

②與銀氨溶液反應(yīng)生成銀鏡——工業(yè)制鏡、玻璃瓶膽suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

羥基:與羧酸發(fā)生酯化反應(yīng),生成酯suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

蔗糖suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

水解反應(yīng):產(chǎn)生葡萄糖和果糖suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

淀粉suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

纖維素suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

淀粉與纖維素發(fā)生水解反應(yīng):生成葡萄糖suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

淀粉特性:淀粉遇碘變藍(lán)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

潤滑脂suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

水解反應(yīng):生成高級脂肪酸(或高級脂肪酸鹽)和甘油suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

蛋白質(zhì)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

水解反應(yīng):最終產(chǎn)物為氨基酸suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

顯色反應(yīng):蛋白質(zhì)接觸濃硝酸時變黃(鑒定某些蛋白質(zhì))suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

燒焦的蛋白質(zhì)聞起來像燒焦的羽毛(識別蛋白質(zhì))suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

食物中的營養(yǎng)成分包括:糖、脂肪、蛋白質(zhì)、維生素、無機(jī)鹽和水。 人們習(xí)慣稱糖、油、蛋白質(zhì)為動植物食品中的基本營養(yǎng)素。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

第四章化學(xué)與自然資源開發(fā)利用suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

第一節(jié) 金屬礦產(chǎn)和海水資源開發(fā)利用suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

1、金屬礦產(chǎn)開發(fā)利用suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

1、金屬的存在:除金、鉑等少數(shù)金屬外,大多數(shù)金屬以化合物的形式存在于自然界中。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

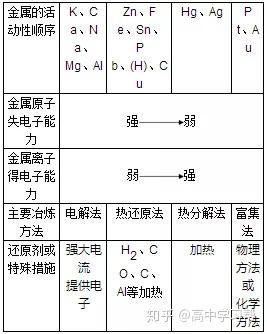

2、金屬冶煉的含義:簡單地說,金屬冶煉就是從礦石中提取金屬。金屬冶煉的本質(zhì)是將金屬元素從化合狀態(tài)還原到游離狀態(tài),即suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

編輯suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

?suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

3、金屬冶煉的一般步驟:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(1)礦石富集:除去礦石中的雜質(zhì),提高礦石中有用成分的含量。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(2)冶煉:利用氧化還原反應(yīng)原理,在一定條件下,用還原劑將礦石中的金屬還原,得到單質(zhì)金屬(粗)。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(3)精煉:采用一定方法精煉純金屬。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

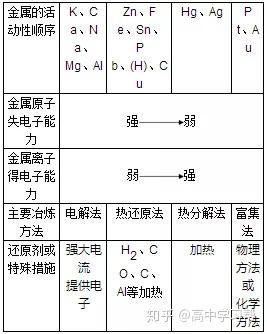

4、金屬冶煉方法suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(1)電解法:適用于一些活性很強(qiáng)的金屬。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

編輯suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

?suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(2)熱還原法:適用于較活潑的金屬。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

編輯suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

?suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

常用的還原劑:焦炭、CO、H2等。一些活潑金屬也可用作還原劑,如Al、suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

編輯suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

?suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(3)熱分解法:適用于一些惰性金屬。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

編輯suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

?suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

5、(1)金屬回收的意義:節(jié)約礦產(chǎn)資源、節(jié)約能源、減少環(huán)境污染。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(2)處理廢舊金屬的最佳途徑是回收利用。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(3)金屬回收實(shí)例:廢鋼用于煉鋼; 廢鐵屑用于制造鐵鹽; 可以從電影工業(yè)、攝影工業(yè)、科研單位、醫(yī)院X光室回收的定影液中提取金屬銀。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

編輯suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

?suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

2、海水資源開發(fā)利用suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

1、海水是一個巨大的化學(xué)資源寶庫,遠(yuǎn)未得到開發(fā)。 海水含有80多種元素,其中Cl、Na、K、Mg、Ca、S、C、F、B、Br、Sr等11種元素含量較高,其余均為微量元素。 鹽常從海水中提取,在傳統(tǒng)海水制鹽工業(yè)的基礎(chǔ)上生產(chǎn)鎂、鉀、溴及其化合物。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

2、海水淡化方法:蒸餾法、電滲析法、離子交換法等,其中以蒸餾法歷史最悠久。 蒸餾法的原理是將水加熱至沸點(diǎn)。 液態(tài)水變成水蒸氣并與海水中的鹽分離。 水蒸氣凝結(jié)產(chǎn)生淡水。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

3.從海水中提取溴suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

相關(guān)反應(yīng)方程式:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

①2NaBr+Cl2=Br2+2NaClsuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

②Br2+SO2+2H2O=2HBr+H2SO4suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

③2HBr+Cl2=2HCl+Br2suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

4.海帶提取碘suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

海帶中的碘元素主要以I-的形式存在。 萃取過程中,用適當(dāng)?shù)难趸瘎⑵溲趸蒊2,然后萃取。 證明海帶含有碘,實(shí)驗(yàn)方法:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(1)將海帶用剪刀剪成片,用酒精沾濕后放入坩堝中。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(2)將海帶燒至灰完全生成后,停止加熱,冷卻。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(3)將海帶灰移入小燒杯中,加入蒸餾水,攪拌,煮沸,過濾。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(4)向?yàn)V液中滴加稀H2SO4和H2O2,然后加入幾滴淀粉溶液。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

證明碘含量的現(xiàn)象:當(dāng)?shù)渭拥矸廴芤簳r,溶液變成藍(lán)色。 2I-+H2O2+2H+=I2+2H2OsuE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

第二節(jié) 資源綜合利用和環(huán)境保護(hù)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

1、煤炭和石油suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

1、煤的成分:煤是由有機(jī)質(zhì)和少量無機(jī)質(zhì)組成的復(fù)雜混合物。 主要含有碳元素,還含有少量氫、氧、氮、硫等元素。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

2、煤炭綜合利用:煤炭干餾、煤炭氣化、煤炭液化。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

煤炭的碳化是指在從空氣中隔離的條件下加劇煤炭分解的過程,這也稱為煤炭的焦化。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

煤炭化產(chǎn)生可樂,煤焦油,可樂烤箱氣體等。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

煤氣的氣化是將煤中有機(jī)物轉(zhuǎn)化為易燃?xì)怏w的過程。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

煤炭液化是將煤轉(zhuǎn)化為液體燃料的過程。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

3.石油的成分:石油主要是多種烷烴,環(huán)烷烴和芳香烴的混合物,沒有固定的沸點(diǎn)。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

4.石油加工:石油分餾,催化裂紋和破裂。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

2.環(huán)境保護(hù)和綠色化學(xué)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

環(huán)境問題主要是指人類不合理的發(fā)展和自然資源的利用以及工業(yè)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人類生命造成的環(huán)境污染所造成的生態(tài)環(huán)境的損害。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

1、環(huán)境污染suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(一)空氣污染suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

大氣污染物:顆粒物質(zhì)(灰塵),硫氧化物(SO2和SO3),氮氧化物(NO和NO2),CO,碳?xì)浠衔锖头韧闊N,等等。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

預(yù)防和控制空氣污染:合理計(jì)劃工業(yè)發(fā)展和城市建設(shè)布局; 調(diào)整能量結(jié)構(gòu); 使用各種污染預(yù)防和控制技術(shù); 加強(qiáng)空氣質(zhì)量監(jiān)測; 充分利用環(huán)境的自我純化功能等。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(2)水污染suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

水污染物:重金屬(BA2+,PB2+等),酸,堿,鹽和其他無機(jī)物質(zhì),耗氧物質(zhì),石油和冷凍有機(jī)物質(zhì),洗滌劑等suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

預(yù)防和控制水污染的方法:控制和減少污水的任意排放。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(3)土壤污染suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

土壤污染物:城市污水,工業(yè)廢水,家庭垃圾,工業(yè)和采礦企業(yè)的固體廢物物理高中必修三所有公式,化肥,農(nóng)藥,大氣輻射,牲畜排泄物和生物殘留物。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

預(yù)防和控制土壤污染的措施:控制和減少污染源的排放。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

2.綠色化學(xué)suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

綠色化學(xué)的核心是使用化學(xué)原理來減少和消除由源工業(yè)生產(chǎn)引起的環(huán)境污染。 根據(jù)綠色化學(xué)的原理,最理想的“原子經(jīng)濟(jì)”是,反應(yīng)物的所有原子都轉(zhuǎn)化為所需的最終產(chǎn)品(也就是說,沒有副反應(yīng),沒有副產(chǎn)品,也沒有浪費(fèi))。 目前,原子利用率為100%。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

3.環(huán)境污染的熱門問題:suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(1)形成酸雨的主要?dú)怏w是SO2和NOX。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(2)破壞臭氧層的主要物質(zhì)是弗萊恩(CFC)和NOX。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(3)導(dǎo)致全球變暖并產(chǎn)生“溫室效應(yīng)”的氣體為二氧化碳。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(4)光化學(xué)煙霧的主要原因是汽車排氣中的氮氧化物,一氧化氮和碳?xì)浠衔铩?span style="display:none">suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(5)“白色污染”是指塑料廢物,例如聚乙烯。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

(6)紅潮的原因:工業(yè),農(nóng)業(yè)和城市家庭污水中包含大量氮,磷和其他營養(yǎng)素。 (使用含磷的洗滌劑和不合理的磷酸鹽肥料的使用是水體富營養(yǎng)化的重要原因之一)。suE物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))