一、教材分析

本節主要內容包括:功與內能的關系,動能、重力勢能、彈性勢能的概念,與動能、重力勢能、彈性勢能有關的激勵有哪些,以及動能和勢能之間的相互轉換。

能量的概念與功的概念密切相關(功是能量變化多少的量度,做功的過程就是能量變化或轉化的過程),是數學中一個重要的基本概念。 新課標將能量作為三大內容標準之一,可見其重要性。

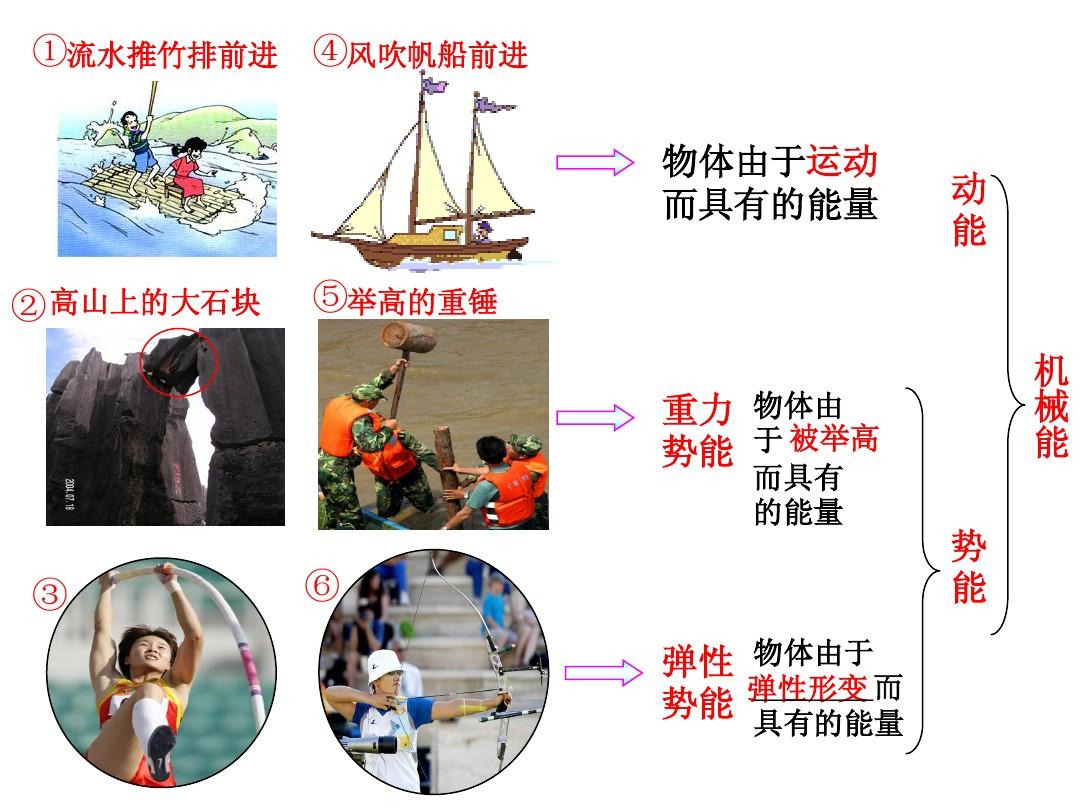

首先,通過教材中的圖片展示,在上面所學的功知識的基礎上,直接從功與能量的關系中介紹能量的初步概念,然后利用教材中的圖片展示,列舉出風的例子和能做功的流水,讓中學生對運動物體的能量有一個清晰具體的印象,從而引出動能的概念,再通過“活動一”的實驗,探究它們之間的關系動能的大小以及物體的速度和質量。 勢能的研究首先通過課本中的圖片展示,從做功的角度介紹重力勢能和彈性勢能的概念,然后通過“活動二”的實驗,探究產生的原因重力勢能和彈性勢能。 在構建這個概念的基礎上,教材還給出了機械能的概念,通過“活動三”研究動能和勢能的相互轉化。 最后,教科書強調機械能與其他形式的能量也可以相互轉化。

二、教學目標及重點難點分析:

本節需要實現“三個目標”:

知識技能目標: 1.知道什么是動能、重力勢能、彈性勢能、機械能,知道與動能、重力勢能、彈性勢能有關的激勵有哪些。

2、知道動能、重力勢能、彈性勢能可以相互轉化,可以解釋自然界中機械能相互轉化的現象。

過程與方法 目的: 1.通過描述觀察到的各種能量現象的主要特征,培養中學生的觀察分析能力和概括能力。

2、通過探究動能和勢能的成因,學習如何運用控制變量法研究問題,進一步加強科學方法的教育。

情感心態與價值觀:通過探究性實驗和合作學習,培養中學生嚴謹的科學心態、敢于探索、勇于創新的科學精神、溝通合作的團隊意識。

要點:動能和勢能的概念直觀直觀,中學生容易理解,是中學生理解常用概念的基礎; 了解影響動能和勢能大小的原因是解釋生產和生活中一些能量轉換現象的基礎,因此構建動能和勢能的概念以及影響動能大小的誘因的理解勢能是本課的教學重點。

難點:能力的概念比較具體,中學生比較難理解。 因此,讓中學生初步形成能量概念是本課教學的難點。

三、學業情況分析:

我教的對象是普通班的中學生。 學生物理學習能力差異較大,學習能力“分化”現象更為明顯。 學習能力強、思維反應快的中學生占10%,數學基礎知識相對薄弱的中學生占30%。 但整體對化學學習的興趣高,能覺得化學有趣,有學習數學的積極性和主動性。 因此,教學以培養中學生的學習興趣,調動中學生學習的積極性和主動性,逐步開展教學。

4、教學方式的選擇:

教學方法:“看到就忘了,看到就記住,做了就明白”。 美國芝加哥兒童博物館墻上這句醒目的名言告訴我們:在女兒的教育過程中,只說沒用,聽了很快就忘了。 只有親身去做,才能真正明白。 讓孩子有更多的動手機會,讓兒子安心練習,讓兒子對所學有所掌握。 也就是說,先做,再看,再聽。 然后根據課程標準,提倡以中學生為主體的探究式學習的教育理念。

我設計了以下教學方法:講授法、討論法和實驗探究法。

五、學習方法的選擇:

我們常說:“現代文盲不是不會讀書的人,而是沒有掌握學習技巧的人”。 因此,我在教學過程中非常注重學法的引導。 本課主要采用自主探究、分析歸納的方法,對中學生的學習技能進行指導,培養中學生的學習能力。

六、教學程序及過程:

1. 創建問題場景并引入新的經驗教訓

用魔法kt板播放《超級臺風》電影片段:鋪天蓋地的海浪沖進小鎮,席卷一切,粉碎一切。 咆哮的龍卷風中,車輛被貼在墻上,巨輪浮在空中,然后砸向房屋! 身處險境的人,在生死存亡的最后時刻…… 軍民投身救災救人,譜寫出一曲驚心動魄的樂章,人性在自然災害面前綻放出絢麗的光芒。

為什么巨浪和龍卷風如此有害? 這引入了一個新類。

2、樹立氣的概念,認識功與氣的關系

演示實驗:在講臺上放一輛塑料小玩具車,用吹風機給小車吹氣,小車就會向前行駛。

讓中學生仔細觀察演示實驗,得出面包車向前行駛的結論,因為吹風機的風對面包車做了功。 片中巨浪推著車輛,龍卷風吹著車輛動能和勢能的相同點,同樣對車輛做功。

然后讓中學生仔細觀察課本上的圖片,討論分析:

(1) 工作的兩個必要誘因是什么?

(2) 這個物體還能做功嗎? 你的判斷依據是什么?

(3) 從作品的角度來看,這類圖片的共同特點是什么?

根據中學生的回答,班主任給出了能量的定義。

之后,中學生可以列舉帶有能量的例子,并從能干活的角度進行分析,加深對能量的理解。

緊接著,可以通過播放“微風吹柳,臺風來襲”視頻和“風把玩具車吹到地上”的演示實驗,引導中學生思考能量的大小,以及如何判斷能量的大小。講臺上放著大小不一的吹風機”。 通過中學生的回答和實驗總結,可以得出功與能的關系。

3、動能的大小與什么誘因有關

播放視頻《風車轉動》和《沖浪運動》,啟發中學生找出共同點動能和勢能的相同點,通過分析總結初步的動能概念。 再補充幾個生活中動能的例子,為中學生提供豐富的感性材料。 進一步鼓勵中學生聯系實際,列舉具有動能的例子。

用幻影kt板展示事故的圖片和報道,讓中學生推測動能的大小,原因是什么? 并說明推測的依據。

接著進行“活動一”的實驗。 實驗前先讓中學生做實驗:

1.探究同一個球從不同高度滾動到水平面的速度

2.探究不同小球從同一高度滾動到水平面的速度

引導中學生找出哪些激勵與動能的大小有關,滲透控制變量法和轉換法的科學研究方法。

安排兩個問題進行反饋,著力引導學習成績較差的中學生表達自己的感受。 總結時讓中學生思考后回答,鼓勵中學生提高語言組織能力。

又安排了一個探究題,讓中學生明白動能與質量和速度有關,而速度對動能的影響更大,從而明白為什么要對汽車進行限速,但不同的車型限速不同.

隨后,播放了“車窗垃圾”的公益廣告,讓中學生從動能的角度分析其危害,弘揚文明。

4、勢能的大小與什么誘因有關

播放視頻《打樁機》和《沖桿》,啟發中學生通過分析總結出重力勢能和彈性勢能的初步概念。 再補充幾個生活中勢能的例子,為中學生提供豐富的感性材料。 進一步鼓勵中學生聯系實際,列舉具有勢能的例子。

用魔法kt板展示“哪塊大石頭讓你感到不安?”的圖片,讓中學生推測重力勢能的大小與什么誘因有關? 并說明推測的依據。 隨后進行“活動二”的實驗,引導中學生找出哪些激勵與重力勢能的大小有關,滲透控制變量法和轉換法的科研方法。

隨后播放了“請勿高空拋物”的公益廣告,讓中學生從重力勢能的角度分析其危險性,弘揚文明。

用魔術kt板展示“憤怒的小鳥”圖片,讓中學生猜想彈性勢能的大小和什么誘因有關? 并說明推測的依據。 然后做個實驗:在什么情況下尺子能把小鐵塊彈得更高? ,

引導中學生找出哪些激勵與彈性勢能的大小有關,滲透控制變量法和轉換法的科學研究方法。

5、機械能的轉換

讓中學生明白動能和勢能都屬于機械能。 演示實驗擺球的擺動,播放視頻:跳板表演、蹦床、過山車,讓中學生通過實驗、觀察和分析,了解物體的動能和勢能是可以相互轉化的。

再演示實驗:乒乓球的下落過程,讓中學生知道克服摩擦阻力做功時,機械能會不斷減小。

最后給出一些例子讓中學生知道機械能和其他形式的能量是可以相互轉化的。