1893年,一位德國化學家在康奈爾學院創辦了《物理評論》期刊,這是化學領域頂級期刊的方陣,其中包括《昨晚的物理評論快報》——該系列的鼻祖。

去年是該書出版 125 周年。 為了紀念這一重要時刻,德國化學會(APS)從浩瀚的論文海洋中篩選出49篇具有里程碑意義的作品,并勾勒出一個跨越一個世紀的時間表。

明天,我們將上去回顧一下化學發展史上這些非凡的閃光時刻。

1913年

密立根對電子電荷的測量

1913年,密立根通過油滴實驗證明,電荷不可能是連續值,而只能是某個基本常數的整數倍。 這就是我們今天所說的“基本電荷”。 值得一提的是,在當時的實驗條件下,密立根油滴實驗測得的元電荷值與今天公認的值的偏差小于0.5%。 密立根于1923年榮獲諾貝爾化學獎。

1923年

康普頓發現光的粒子性

光是粒子還是波? 1923年,康普頓散射實驗告訴我們光具有粒子的特性:當X射線和伽馬射線被電子散射時,它們的動量減小,這與經典電磁理論相反,從而否定了光的粒子性。 康普頓因此獲得1927年諾貝爾化學獎。

1927年

實驗證明物質波的存在

德布羅意從理論上預言了物質波的存在,而實驗的否認工作則由戴維森和格莫特完成。 1927年,他們用電子束轟擊鎳金屬晶體,觀察到清晰的干涉圖案,這是物質波存在的最好證明。 1929年德布羅意榮獲諾貝爾化學獎。

1931年

不可逆過程相關理論的提出

在兩篇論文中,昂薩格提出了描述傳熱等不可逆過程的一般理論。 在這組理論中,昂薩格給出了一組廣泛使用的倒排關系。 例如,它們可用于預測熱電子和載流子電子的行為。 昂薩格因此獲得1968年諾貝爾物理學獎。

1932年

氘的發現

1932 年,烏里、布里克·韋德和墨菲發現了氘,這是一種由質子、中子和電子組成的氫核素。 然后在第二次世界大戰中,氧化氘,也就是我們今天所說的重水,被應用于核反應堆。 現在,氘被廣泛應用于核磁共振以及大量的物理實驗和粒子化學實驗。 烏里因此獲得了1934年諾貝爾物理學獎。

1933年

安德森發現正電子

通過觀察云室中宇宙射線中未知粒子的軌跡,安德森于 1933 年發現了電子的反粒子——正電子。安德森的發現為狄拉克的預言提供了第一個支持,即每個費米子都會有一個質量相等但電荷相反的反粒子。 安德森于1936年獲得諾貝爾化學獎。

1935年

EPR悖論挑戰量子理論

愛因斯坦、波多爾斯基和羅森構建了一個思想實驗來證明量子熱與局部現實相沖突。 后來的實驗通過驗證貝爾方程不成立,否定了量子熱的正確性。 愛因斯坦、波多爾斯基和羅森的論文闡明了糾纏的性質,這現在是量子信息領域的基礎。

1938年

MRI的發現

1938年,拉比和他的朋友們發現了核磁共振現象,并探測到了分子束中的核磁矩。 后來,布洛赫、珀塞爾和他們的合作者將拉比的技術擴展到液體和固體的核研究,最終使磁共振成像成為可能。 拉比因此獲得1944年諾貝爾化學獎,布洛赫和珀塞爾因此獲得1952年諾貝爾化學獎。

1939年

核聚變液滴模型的提出

化學家發現驚人的核裂變現象后不到一年,1939年,玻爾和惠勒利用液滴模型估算了核裂變參數,估算結果與實驗非常吻合。 該模型的發展對于原子彈和核能的發展至關重要。

1939年

恒星核反應的預測

1939年,貝特預測,產生氦氣的兩種核反應可能成為恒星能量的來源:氫聚變和碳氮循環。 九年后,貝特、艾弗和伽莫夫借助原始的大爆燃理論,提出了對宇宙中元素產生速率的解釋。 貝特因此獲得1967年諾貝爾化學獎。

1947年

羔羊移位檢測

1947年,蘭姆和雷瑟福德檢測到氫原子的兩個基態之間存在微小的能級差異,這是狄拉克理論沒有預測到的。 這種能級差異稱為“蘭姆位移”。 貝特將蘭姆位移歸因于電子和真空漲落之間的相互作用,并在幾個月后用新的重正化技巧描述了這些效應,為量子電熱的發展奠定了基礎。 蘭姆因此獲得1955年諾貝爾化學獎。

1948年

量子電熱的發展

1948年,施溫格和費曼獨立提出了各自的量子電熱理論,費曼也在論文中介紹了他的“費曼圖”。 后來戴森證明這兩種理論是等價的。 量子電熱學做出了許多前所未有的準確預測,例如電子的反常磁矩等,這些都在后來的實驗中被否定了。 施溫格和費曼因此榮獲 1965 年諾貝爾化學獎。

1953年

首次間接探測到中微子

1930年,泡利引入中微子來解釋原子核在β衰變過程中的能量損失。 1953 年,萊因斯和考恩聲稱使用放置在核反應堆對面的大水箱檢測到了幽靈粒子。 1956年,他們發表了中微子的最終檢測結果。 1960年,他們詳細介紹了他們的實驗。 萊因斯因此獲得1995年諾貝爾化學獎。

1954年

提出楊-米爾斯理論

1954年,楊振寧和米爾斯構建了可以描述基本粒子行為的場論物理方法。 這個楊-米爾斯場成為電弱統一理論和描述夸克行為的量子色動力學的核心部分。

1956年

弱相互作用中宇稱不守恒的發現

很久以前,宇稱守恒仍然是數學中的普遍原理。 直到1956年,為了解釋觀測到的奇異宇宙線數據,李政道和楊振寧大膽假設宇稱對稱性在弱相互作用中破缺。 一年后,吳建雄和她的合作者通過β衰變實驗證明了宇稱守恒被打破。 李政道和楊振寧因此獲得1957年諾貝爾化學獎。

1957年

BCS超導理論的發展

超導被發現近半個世紀后,1957年,、和提出了BCS理論來解釋超導。 在這個理論中,電子配對并進入量子單線態。 BCS理論不僅應用于聚合化學,而且在粒子化學和核化學中發揮著重要作用。 巴丁、庫珀和施里弗因此榮獲 1972 年諾貝爾化學獎。

1960年

介子中檢測到自發對稱破缺

1960年,喜多洋一郎將π介子的微小質量與其近似對稱性聯系起來,并獲得了一個重要的新視角:化學系統的對稱性可以不同于組成該系統的元素的對稱性。 這些自發對稱破缺是普遍存在的,例如自發對稱破缺經常發生在磁極和固體中,希格斯-玻骰子理論中也存在自發對稱破缺。 北部陽一郎因此獲得2008年諾貝爾化學獎。

1962年

提出的八位字節模型

1962年,蓋爾曼用八位態對輕介子和載流子1/2重??子進行了分類。 這些分類原理依賴于近似對稱性,該近似對稱性最終由三個最輕的夸克(上夸克、下夸克和奇夸克)的對稱性來解釋。 蓋爾曼因這項工作榮獲 1969 年諾貝爾化學獎。

1962年

太陽系外X射線源的發現

為了防止月球大氣層吸收X射線,賈科尼和他的合作者在1962年用尼克斯探測器將蓋革計數器送入太空。 令人驚訝的是,他們發現了位于太陽系之外的 X 射線源。 賈科尼被稱為 X 射線天文學之父,他的工作直接導致使用太空望遠鏡來探測黑洞和其他輻射源發出的 X 射線。 賈科尼因此獲得2002年諾貝爾化學獎。

1963年

光學相干量子理論的提出

1963年,格勞伯提出了描述光線中光子之間相關性的理論。 當他意識到由于量子熱學的原因,首先撞擊探測器的光子會影響探測到后來的光子的機會時,他的突破就出現了。 他的工作否定了對新光學檢測方法的需求。 格勞伯因這項工作獲得了 2005 年諾貝爾化學獎。

1963年

卡比博預測粒子混合

1963年,卡比博的理論預言讓人們意識到,相同質量的夸克不一定含有相同的味道,比如上夸克、下夸克、奇異夸克等。 甚至夸克也可以是不同味道的混合物。 卡比博的想法解釋了為什么某些粒子的衰變被抑制,并且還引入了粒子化學中的混合概念。

1964年

密度泛函理論的提出

1964年,霍恩伯格、科恩和沈構建了密度泛函理論。 借助密度泛函理論可以相當準確地估計分子和固體材料的性質,并且該方法大大減少了估計量。 密度泛函理論使用多電子量子熱多項式的近似解。 隨后,韋萊構建了密度泛函理論的規范版本,這是一種在計算機模擬中求解牛頓多項式的數值方法。 1985年,Carl和統一了密度泛函理論和的方法。 科恩因此獲得1998年諾貝爾物理學獎。

1964年

希格斯波骰子預言

1964年,恩格勒和希格斯獨立提出了一個模型來解釋基本粒子為何具有質量。 在他們的理論中,需要存在一種新粒子,這就是我們現在所說的希格斯玻色子。 希格斯鮑勃骰子是標準模型中一個特別重要的部分,在理論預測近 50 年后,它終于在法國核研究中心的小型強子對撞機中被發現。 恩格勒和希格斯因這項工作獲得了 2013 年諾貝爾化學獎。

1967年

溫伯格發展了電弱理論

1967 年,溫伯格提出了電弱相互作用理論,當該理論擴展到包括夸克和強相互作用時,成為粒子化學的標準模型。 這一理論的核心后來被實驗反駁,包括2012年希格斯玻色子的發現。溫伯格因此獲得了1979年諾貝爾化學獎。

1969年

質子內部結構的檢測

1969年,弗里德曼、肯德爾、泰勒和他們的合作者通過電子-質子散射實驗首次給出了質子不是基本粒子的實驗證據。 這些數據反駁了他們的觀點,即質子是由更基本的粒子(今天稱為夸克)組成的。 弗里德曼、肯德爾和泰勒因此榮獲 1990 年諾貝爾化學獎。

1971年

威爾遜提出重整化群理論

1972 年,威爾遜的兩篇論文奠定了重整化群理論的基礎,重整化群是研究不同厚度尺度化學性質的物理工具。 當系統經歷相變時,其相關寬度趨于無窮大,重正化群理論是描述這些相關性的有力工具。 威爾遜因此獲得1982年諾貝爾化學獎。

1972年

Hel-3 超流動性的發現

1972年,、Lee和觀察到接近絕對零的氦3變成超流體,并且這些流體完全非粘性。 這一結果表明,像氦 3 原子這樣的費米子可以具有比氦 4 更復雜的超流相。 奧謝洛夫、李和理查森榮獲 1996 年諾貝爾化學獎。

1973年

夸克相互作用理論的構建

格羅斯、威爾切克和弗蘭克獨立提出了一個理論來解釋夸克的兩個看似矛盾的觀察結果:夸克總是被困在一起形成其他粒子,例如質子或中子。 在復合粒子中,夸克只是松散地鎖定在一起。 格羅斯、威爾切克和弗蘭克因此榮獲 2004 年諾貝爾化學獎。

1974年

粲夸克的發現

1974年,丁肇中和里克特領導的研究小組通過粲反粲俘獲態發現了粲夸克,這些俘獲態就是現在的J/ψ介子。 這一發現被稱為“十一月革命”,因為它將夸克的概念從理論構建轉變為實驗事實。 丁肇中和里希特因此獲得1976年諾貝爾化學獎。

1975年

殼模型在不穩定的輕核中失敗

原子核的殼層模型預測,最穩定的原子核具有特定的中子和質子幻數。 1975年,歐洲核子研究中心對不穩定鈉核進行的研究發現,殼層模型在高中子濃度的核中失效。

1977年

拓撲相變的理論描述

1977年,索利斯、科斯特利茨和霍爾丹借助拓撲理論描述了大量固體中的奇異相和相變。 他們的工作為薄膜中的輸運現象以及低維量子極、超流體和超導體中的奇異行為提供了新的見解。 索利斯、科斯特利茨和霍爾丹因此榮獲 2016 年諾貝爾化學獎。

1978年

預言六角形方面

1978年,和提出二維固體凝固包含固液之間的中間相。 這一發現被稱為六方相,六方相在后續的實驗和理論模擬中得到了證明。 這說明二維體系的熔化與三維體系的熔化有著本質的不同。

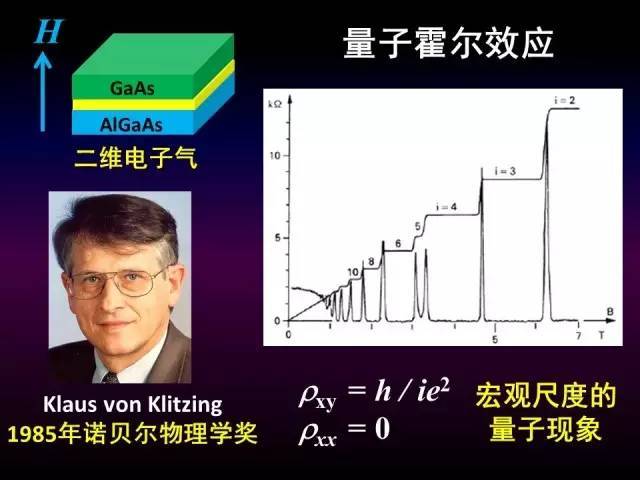

1980年

量子霍爾效應的發現

1980年,von 、和發現,高溫下二維電子氣的霍爾濁度隨著外磁場的增加按e2/h的整數倍變化。 繼量子霍爾效應的發現之后,崔奇、和又發現了分數量子霍爾效應,分數電荷在分數量子霍爾效應中爆發出來。 馮·克利青因此獲得 1985 年諾貝爾化學獎。 馮·克利青因此獲得1985年諾貝爾化學獎; 崔琪和斯特默獲得了1998年諾貝爾化學獎。

1981年

古斯的上升理論

1981年,古斯提出,在大爆燃發生后不到一秒的時間內,宇宙經歷了指數級的快速膨脹。 揚升模型為宇宙的均勻性和平坦性提供了解釋,迄今為止這仍然是宇宙學家的一個難題。

1982年

貝爾測試驗證了量子熱預測

量子理論預測糾纏態粒子之間的相關性超出了經典情況下可實現的極限。 1982年,艾倫·阿斯佩和他的合作者通過貝爾測試反駁了這一預言。 實驗使用了原子發射的成對光子,結果證明量子理論勝出。 值得一提的是,艾倫·阿斯佩消除了導致之前實驗失敗的檢測儀器之間的相互作用。

1982年

掃描隧道顯微鏡的發明

1982 年,、 和他們的合作者通過使用原子級尖端來檢測材料表面上的微小隧道電壓,創建了掃描隧道顯微鏡。 這些檢測方法可以掃描材料表面的原子精度圖像。 1986年,、和Gable制作了原子力顯微鏡。 賓尼和羅勒因這項工作獲得了 1986 年諾貝爾獎。

1984年

準晶體的發現

1984年,謝赫特曼和他的合作者在合金方面取得了重大發現,導致數學家重新思考晶體的概念,因為這些合金中的原子排列表現出五重旋轉對稱性,但不具有周期性結構。 在隨后的論文中,萊文和斯坦哈特將這些原子排列稱為準晶體,并解釋了這些結構可能存在的原因。 謝赫特曼因此獲得2011年諾貝爾物理學獎。

1985年

朱棣文發明激光冷卻技術

1985年,朱棣文和他的合作者利用反向傳播激光束的輻射壓力將原子限制在極高的溫度下。 這些技術可以在 100 納秒內將原子溫度提高到數百毫開爾文。 他們的冷卻和捕獲原子技術提高了原子光譜的精度,并促進了包括玻色-愛因斯坦收斂在內的系統量子相的研究。 朱棣文因此獲得1997年諾貝爾化學獎。

1986年

計算機模擬納維-斯托克斯公式

1986年,、和Bomer提出了一種模擬納維-斯托克斯公式的方法,該公式描述了液體的行為,并被應用于許多科學技術領域。 他們的方法涉及稱為元胞自動機的虛擬粒子,其在六角形網格上的運動與液體粒子的運動相關。

1987年

低溫超導體的發現

1987年,朱景武和他的合作者合成了釔鋇銅氧化物,其超導轉變溫度達到創紀錄的93K。 如此高的轉變溫度已經可以用液氮實現,這使得釔鋇銅氧化物材料可以在現實生活中得到應用。

1988年

巨磁阻效應的發現

1988年,菲爾和克魯伯格發現,他們可以通過轉動兩個磁極之一來顯著改變兩個磁極之間的阻力。 如今,巨磁阻效應用于制造硬盤驅動器和載體電子設備,這些設備使用電子載體而不是電荷來傳輸和存儲信息。 費爾和克魯伯格因此榮獲 2007 年諾貝爾化學獎。

1992年

用光子實現宏觀量子態

1992年,阿羅什和他的合作者通過腔內光子與原子的相互作用實現了宏觀量子疊加態,也就是我們常說的“薛定諤貓”態。 使用類似的設置,該團隊觀察到了量子退相干,這是量子檢測的核心。 阿羅什因此獲得2012年諾貝爾化學獎。

1998年

中微子振蕩的發現

1998年,美國的超級神岡實驗用確鑿的實驗證據證明,μ子中微子可以自發地轉變為τ中微子,反之亦然,這就是中微子振蕩。 2001年,新加坡薩德伯里中微子觀測站檢測到了太陽發射的全部三種中微子,總通量與標準太陽模型的預測吻合良好,解決了此前觀測到的太陽中微子不足的問題。 位問題。 中微子振蕩意味著中微子具有質量,這與粒子化學的原始標準模型不一致,并且對理論和實驗化學都有影響。 神岡實驗室負責人小芝正俊因此獲得2002年諾貝爾化學獎。

2002年

完美鏡頭的理念

2002年,瑞士科學家約翰·彭德里構想出一種完美的鏡片。 它借助負折射率材料,突破了經典光學的衍射極限,放大了倏逝波,使人們能夠觀察到物體表面的精細信息。

2001年

隨機圖模型的發展

2001年,、和Watts開發了一個物理系統來分析隨機圖,這對于許多現實世界的網絡來說是一個很好的模型,比如流行病的傳播、人際社交網絡等。 他們的這些模型比以前的方法更通用,擴大了隨機圖論的應用范圍。

2006年

118號元素的合成

2006年,加拿大杜布納聯合核研究所的科學家在論文中報告稱,他們發現了一種含有118個質子的超重物理元素。 這個實驗是在2002年進行的,至此,元素周期表第七周期已經全部填滿。第118號元素終于被命名了,英文名是

,紀念其發現者之一。

2007年

三維拓撲絕緣體的預測

2007年,付亮和凱恩預測合金材料Bi1-xSbx在x在0.07到0.22之間時成為三維拓撲絕緣體,具有導電表面態,但即使存在雜質或缺陷也能保持穩定。預測物理學進展 期刊,拓撲絕緣體只存在于二維系統中,他們的研究表明這些驚人的特性可能存在于更廣泛的材料中

2015年

外爾費米子的發現

1929年物理學進展 期刊,加拿大科學家韋爾從理論上預言了具有手性的無質量費米子的存在,即“韋爾費米子”,但目前還沒有符合這些性質的基本粒子。 2015年,中國科學院化學研究所研究團隊在TaAs會聚體系中發現了外爾費米子。 這項研究從理論預測、樣品制備到實驗觀察的整個過程都是由中國科學家獨立完成的。

2016年

引力波的發現

2016年,激光干涉儀引力波天文臺(LIGO)檢測到兩個黑洞合并產生的引力波信號,這是愛因斯坦廣義相對論的最后預測。 引力波的發現開創了引力波天文學的新時代,去年觀測到了兩顆中子星合并產生的引力波信號。 日本麻省理工學院院士雷納·韋斯、加州理工學院院士基普·索恩和巴里·巴里什因此榮獲2017年諾貝爾化學獎。

本文轉載自公眾號“中國科學院化學研究所(ID:cas-iop)”

《全球科學》第二季刊現已出版