數學是一門以實驗為基礎的科學。 很多數學知識,包括數學概念、定律和理論,都是在實驗的基礎上完善起來的。 化學實驗生動形象,既能增強中學生的學習興趣,又能提高中學生的觀察能力。 好奇地觀察實驗是大多數中學生的心理。 如何引導中學生的好奇心探索化學現象,提高創新思維能力值得研究。 我個人認為實驗的創新點主要是指出實驗的過程教學,中學生在實驗過程中必須能夠清楚、明顯地聽到實驗現象。 必要時對教材中的實驗材料進行改進和創新,使之更加方便。 達到目標。 實驗過程教學是化學現象與實驗推論聯系的紐帶和載體。 只有明確了過程和現象,才能做出正確的推斷。

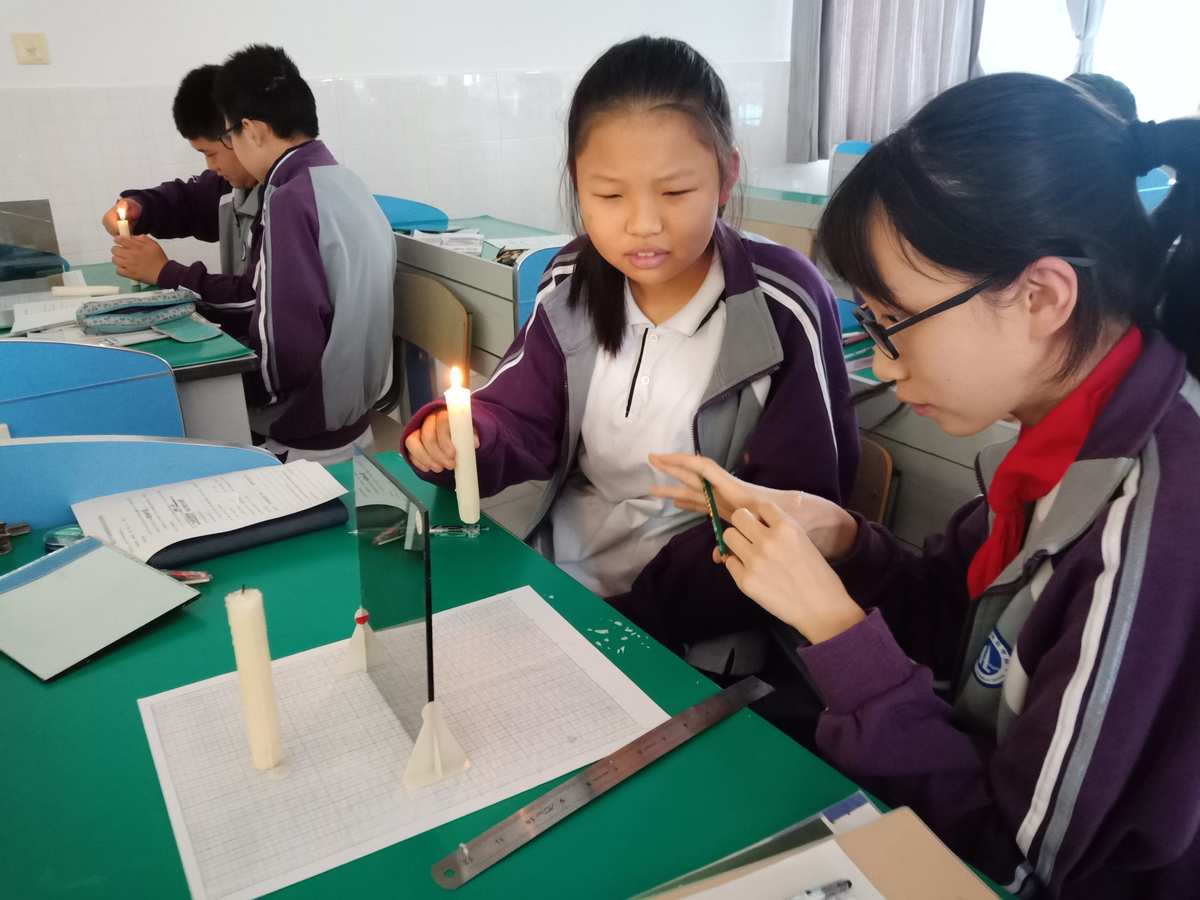

“平面鏡成像”這一節是在研究光的線性傳播和光的反射的基礎上,學習平面鏡成像平面鏡成像實驗器材,是對前兩節課知識的應用。 從這節課開始,“圖像”的概念將被更完整地討論。 本課的一些討論方法和思路為上一章凸透鏡成像的討論奠定了基礎。 因此,這一節在前后之間有著重要的聯系。 教材安排了“平面鏡成像”的探索性實驗,通過實驗獲得平面鏡成像的特性。 因此,用光的反射定理解釋了平面鏡成像的原理,提出了實像的概念,最后介紹了平面鏡的應用。 搞好教材中的探究性實驗是使中學生了解平面鏡成像特性的關鍵。 這是培養中學生重視實驗和歸納,提高學習能力的好教材。 已經為接下來的光學實驗做好了必要的準備。 教材中借助兩根相同的蠟燭和玻璃板設計的演示實驗簡單易行,但仍有不足之處。 針對不足之處平面鏡成像實驗器材,我做了一些創新和改進。 下面先針對現有的不足說明改進的途徑。

實驗目的:方便快捷地進行實驗,探索平面鏡的成像特性。

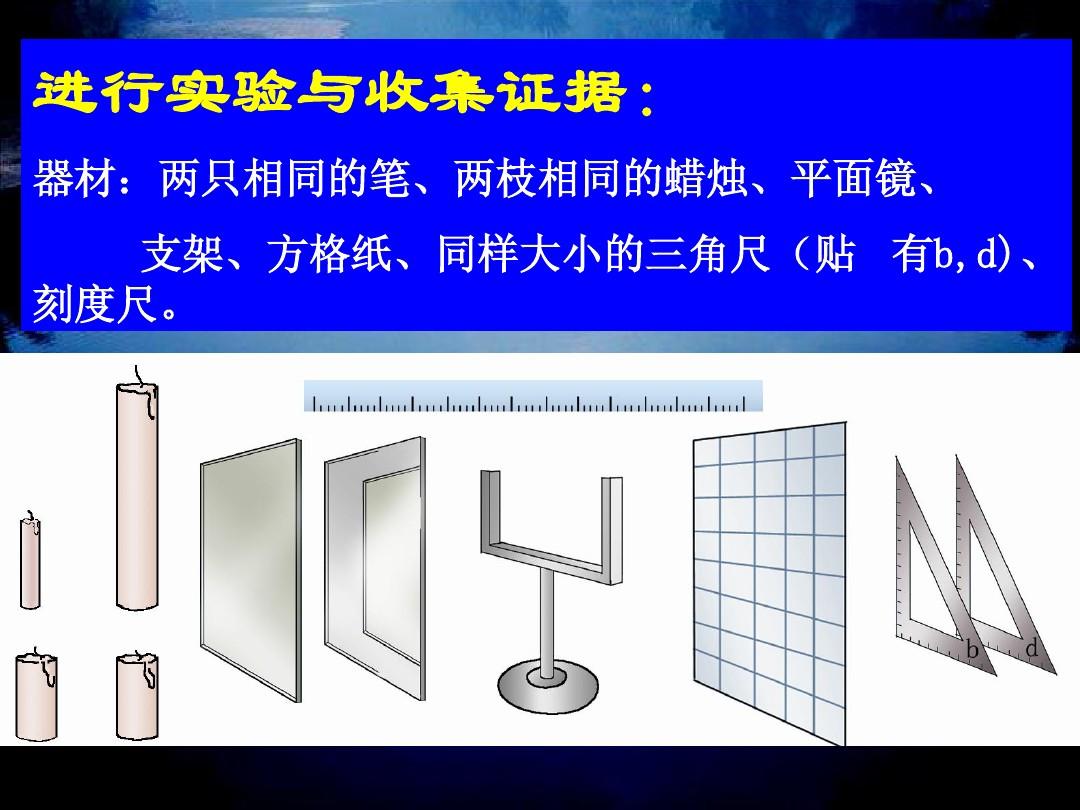

實驗儀器及用具:帶輪子的底座、玻璃板(帶支架)、多支長短不一的筆(帶橡皮塞)、一張有方格的白紙等。

實驗方法步驟說明:

1、將玻璃板垂直安裝在藍色方格紙上,把最長的筆放在玻璃板前面,透過玻璃板觀察筆的“像”。 圖片在哪里? 在玻璃板旁邊,轉動支架,觀察玻璃板的另一側左側沒有任何東西。 現在把白紙放在剛才看到的圖像的位置,紙上什么也沒有。 所以,它不是由真實的光線構成的,所以它所產生的就像一個真實的圖像。

2、重置支架,用手頭最短、最短、等長的帶橡皮塞的筆,找到當前筆的所謂圖像,看能否完全重疊。 因此,只有等長的筆才能與圖像完全重合。 因此可以得到圖像和物體的大小相等。 經過多次測試,實驗的推論具有普遍性。

3、用紅色方格紙上的格子畫出物、像到平面鏡的距離,很容易推斷:像、物到平面鏡的距離相等。

4、借助物理課上對稱性的知識,我們還可以得到:平面鏡成的像關于鏡面對稱于物體。

實驗創新及其意義。

原始實驗的不足之處。

1、燃燒的蠟燭有異味,影響教室環境,有明火存在,存在安全隱患,不利于低碳環保。 如果用旋轉的實驗裝置讓我們從不同的角度觀察,蠟燭很容易掉下來,不能動態地顯示平面鏡的成像特性。

2、中學生對“虛像”這個新概念認識模糊,不能直觀地猜出大致位置。

3. 在燃燒過程中,其中一支蠟燭的高度會發生變化,而另一支蠟燭的高度保持不變,圖像和物體不能完全重疊,不利于順利得出“實驗推導”圖像和物體的大小相等”。

4、不易直接看出像與物距鏡的距離關系。 原來的實驗是用天平來測量數據,比較麻煩。

實驗創新的意義。

帶輪子的底座,黑色方格紙,帶橡皮塞的鋼筆。

帶輪子的底座,主要是為了方便轉動,直接觀察玻璃板后面是否有影像; 帶有方塊的黃紙使現象明顯,同時可以很容易地檢測出圖像與物體和平面鏡之間的距離; 帶橡皮塞的筆可以更容易固定位置,多支筆的粗細不同,這讓我們對圖像和物體的大小相等有更深的理解,而不是只用一個實驗結果來推論. 通過多次實驗探索,也能讓我們經歷多次實驗,做到舉一反三,避免巧合。

曾說過:“學生的智慧來自他的腳趾。” 對于“動手”的重要性,他一語中的。 要培養中學生的創造能力,就要培養中學生的動手能力。 在化學實驗中,我們可以和中學生一起工作,不局限于課本上的設備,讓設備的選擇更簡單方便,技術更準確,現象更明顯。 這使得中學生很容易體驗到成功的喜悅,師生一起做實驗的快樂,極大地調動了中學生學習數學的興趣,也使中學生能夠培養創新能力。以一種微妙的方式。

(作者單位:廣東省新鄉市濰縣城北關小學)