物理必知知識點合集! 必須要看才能得分! !

初中物理的內(nèi)容并不是很難。 只要把課本上的所有知識點都理解了初中物理凹凸鏡,拿到80分以上基本上就可以了(剩下的20分是期末題)

這里老師總結(jié)了三本書的重要知識點。 請花點時間復(fù)制它們。 組織起來并不容易。 如果覺得有用,別忘了連三遍(不要只收藏不喜歡!!!)

第一章 機(jī)械運(yùn)動

1.長度和時間的測量

1、測量某一物理量時用于比較的標(biāo)準(zhǔn)量稱為單位。 為了便于交流,國際度量衡組織制定了一套國際統(tǒng)一的單位,稱為國際單位制(簡稱SI)。

2、長度單位:在國際單位制中,長度的基本單位是米(m)。 其他單位有:公里(km)、分米(dm)、厘米(cm)、毫米(mm)、微米(μm)、納米(nm)。 1km=1 000m; 1dm=0.1m; 1cm=0.01m; 1mm=0.001m; 1μm=0.000 001m; 1nm=0.000 000 001m。 測量長度的常用工具:尺。 刻度尺的使用方法:①注意刻度尺的零刻度線、最小分度值及范圍; ②測量時,標(biāo)尺刻度線應(yīng)靠近被測物體,位置應(yīng)平直,不得歪斜。 零刻度線應(yīng)對齊。 被測物體的一端; ③讀數(shù)時,視線應(yīng)垂直于尺面并與觀察點對齊。 不要向上或向下看。

3. 在國際單位制中,時間的基本單位是秒。 時間單位包括小時(h)和分鐘(min)。 1小時=60分鐘 1分鐘=60秒。

4、測量值與真值之間的差異稱為誤差。 我們無法消除錯誤,但我們應(yīng)該盡量減少錯誤。 誤差的發(fā)生與測量儀器、測量方法和測量人有關(guān)。 減少誤差的方法:多次測量取平均值、使用精密測量工具、改進(jìn)測量方法。 錯誤與錯誤的區(qū)別:錯誤不是錯誤。 錯誤不應(yīng)該發(fā)生并且是可以避免的。 錯誤永遠(yuǎn)存在,無法避免。

2. 動作說明

1.運(yùn)動是宇宙中最常見的現(xiàn)象。 在物理學(xué)中初中物理凹凸鏡,物體位置的變化稱為機(jī)械運(yùn)動。

2、研究物體運(yùn)動時,選定作為標(biāo)準(zhǔn)的物體稱為參考物體。 參考對象的選擇:任何對象都可以作為參考對象,應(yīng)根據(jù)需要選擇合適的參考對象(不能選擇正在研究的對象作為參考對象)。 研究物體在地面上的運(yùn)動時,通常選擇地面作為參考物體。 選擇不同的參照物來觀察同一個物體可能會得出不同的結(jié)論。 同一對象是移動還是靜止取決于所選的參考對象。 這就是運(yùn)動與靜止的相對性。

3、移動速度

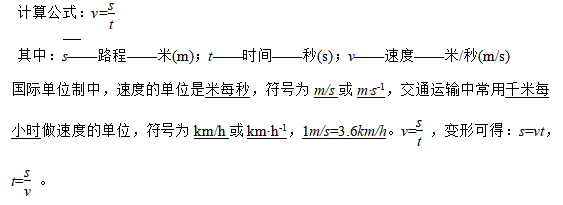

1、物體運(yùn)動的快慢用速度來表示。 同時,物體行進(jìn)的距離越長,行進(jìn)的速度就越快; 物體移動相同距離所需的時間越短,其移動速度就越快。 在勻速直線運(yùn)動中,速度等于運(yùn)動物體在單位時間內(nèi)所行進(jìn)的距離。 物理學(xué)中,為了比較物體運(yùn)動的速度,采用“同一時間內(nèi)比較距離”的方法,即用物體運(yùn)動的距離除以所花費(fèi)的時間。 這樣,在比較不同運(yùn)動物體的速度時,可以保證時間相同。

2、速度不變的沿直線運(yùn)動稱為勻速直線運(yùn)動。 勻速直線運(yùn)動是最簡單的機(jī)械運(yùn)動。 運(yùn)動速度發(fā)生變化的運(yùn)動稱為變速運(yùn)動。 變速運(yùn)動的速度用平均速度來表示。 粗略研究時,也可以通過速度公式計算,平均速度=總距離/總時間。

4. 測量平均速度

1、秒表的使用:第一次按下時,表針開始轉(zhuǎn)動(啟動); 第二次按下時,手表指針停止轉(zhuǎn)動(停止); 當(dāng)?shù)谌伟聪聲r,手表的指針會彈回零位(返回手表)。 。 讀數(shù):表中小圓圈的數(shù)值單位為min,大圓圈的數(shù)值單位為s。

第2章 聲音現(xiàn)象

1.聲音的產(chǎn)生和傳播

1.所有發(fā)出聲音的物體都會振動。 當(dāng)用手按下發(fā)音音叉時,發(fā)音停止。 這種現(xiàn)象意味著振動停止,聲音也停止。 振動的物體稱為聲源。 人類通過聲帶的振動來說話、唱歌,鳥兒悠揚(yáng)的叫聲是通過歌膜的振動發(fā)出的,清亮的蟋蟀的聲音是通過翅膀摩擦的振動發(fā)出的。 振動頻率必須在20-20,000次/秒之間。

2、聲音的傳播需要介質(zhì),聲音在真空中無法傳播。 在空氣中,聲音以看不見的聲波形式傳播。 聲波到達(dá)人耳,引起耳膜振動,人就聽到了聲音。 氣體、液體、固體都可以發(fā)出聲音,而空氣可以傳播聲音。

3、聲音在介質(zhì)中的傳播速度簡稱聲速。 一般情況下,v固體>v液體>v氣體,聲音在15℃空氣中的傳播速度為340m/s/h,在真空中的傳播速度為0m/s。

4、回聲是聲音在傳播過程中遇到障礙物反射回來而形成的。 如果回聲到達(dá)人耳比原聲晚0.1s以上,人耳就能將回聲與原聲區(qū)分開來。 此時障礙物到聽者的距離至少為17m。 用途:回波可用于測量海底深度、冰山距離、敵方潛艇距離。 在測量時,首先要知道聲音在海水中的傳播速度。 測量方法是:測量從聲音發(fā)出到聲音信號反射回來的時間t。 求聲音在介質(zhì)中的傳播速度v,則聲點到物體的距離為S=vt/2。

2.聲音的特點

1. 音樂是物體有規(guī)律振動時發(fā)出的聲音。

2.音高:人們感知到的聲音的高低。 當(dāng)你用一塊紙板在梳齒上畫出快慢的筆畫時,你會發(fā)現(xiàn)筆畫越快,聲音就會越高。 當(dāng)用相同的力移動不同粗細(xì)的橡皮筋時,可以發(fā)現(xiàn)橡皮筋振動得更快,聲音也更高。 結(jié)合這兩個實驗現(xiàn)象得到的共同結(jié)論是,音高與發(fā)聲體的振動頻率有關(guān)。 頻率越高,音調(diào)越高; 頻率越低,音調(diào)越低。 物體在1秒內(nèi)振動的次數(shù)稱為頻率。 物體振動越快,頻率越高。 頻率單位為次/秒,也記為Hz。

3.響度:人耳感知到的聲音的音量。 響度與發(fā)生器的振幅和距聲源的距離有關(guān)。 當(dāng)物體振動時,它偏離原來位置的最大距離稱為振幅。 振幅越大,響度越大。 增加響度的主要方法是減少聲音的發(fā)散。

(1)聲音是由物體振動產(chǎn)生的; (2)聲音的大小與發(fā)聲體的振幅有關(guān)。

4、語氣:由物體本身決定。 人們可以根據(jù)音色來識別樂器或區(qū)分人。

5、辨別音樂三要素:聞聲識人——根據(jù)不同人的音色來判斷; 大聲喊——指響度; 女高音歌手——指音高。

3.聲音的運(yùn)用

聲音可以用來傳播信息和傳遞能量。

4、噪聲的危害及控制

1、當(dāng)代社會四大污染:噪音污染、水污染、空氣污染、固體廢物污染。

2、從物理學(xué)的角度來看,噪聲是指發(fā)聲體不規(guī)則、混沌振動而發(fā)出的聲音; 從環(huán)境保護(hù)的角度來看,噪聲是指妨礙人們正常休息、學(xué)習(xí)和工作,干擾人們想聽的聲音的聲音。 效果聲音。

3.人們用分貝(dB)來對聲音級別進(jìn)行分類; 聽力下限為0dB; 為保護(hù)聽力,噪聲應(yīng)控制在90dB以下; 為保證工作和學(xué)習(xí),噪聲控制在70分貝以內(nèi); 保證休息和睡眠,噪音應(yīng)控制在50dB以下。

4、減弱噪聲的方法:在聲源處減弱、在傳播過程中減弱、在人耳處減弱。

第三章物質(zhì)狀態(tài)的變化

1. 溫度

1、定義:溫度表示物體的熱或冷程度。

2、單位:

①熱力學(xué)溫度采用國際單位制。

②常用單位為攝氏度(℃)。 規(guī)定:在標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下,冰水混合物的溫度為0度,沸水的溫度為100度。 它們被分成100等份,每等份稱為1攝氏度。 某地溫度-3℃讀作:負(fù)3攝氏度或負(fù)3攝氏度

③換算關(guān)系T=t+273K

3、測量——溫度計(常用液體溫度計)

①溫度計結(jié)構(gòu):下面有一個玻璃泡,里面盛有水銀、煤油、酒精等液體; 里面有一根厚度均勻的細(xì)玻璃管,外面的玻璃管上均勻地刻有刻度。

②溫度計的原理:利用液體的熱脹冷縮來工作。

③分類與比較:

分類

實驗溫度計

溫度計

溫度計

使用

測量物體溫度

測量室溫

測量體溫

測量范圍

-20℃~110℃

-30℃~50℃

35℃~42℃

畢業(yè)值

1℃

1℃

0.1℃

使用液體

水銀煤油(紅)

酒精(紅)

汞

特殊結(jié)構(gòu)

玻璃泡上方有收縮

指示

使用時不要扔掉,測量時不要留下物體。

使用前搖勻,離開人體讀數(shù)

④常用溫度計的使用方法:

使用前:觀察其量程以確定是否適合被測物體的溫度; 并識別溫度計的分度值以獲得準(zhǔn)確的讀數(shù)。 使用時:溫度計玻璃泡完全浸入被測液體中,不要接觸容器底部或容器壁; 將溫度計的玻璃球浸入被測液體中,等待一段時間,待溫度計的指示穩(wěn)定后讀取讀數(shù); 讀數(shù)時,玻璃球應(yīng)繼續(xù)停留在被測液體中,視線與溫度計內(nèi)液柱的上表面平齊。

2. 熔化和凝固

①熔化:

定義:物體由固態(tài)變?yōu)橐簯B(tài)的過程稱為熔化。

結(jié)晶物質(zhì):海浪、冰、石英晶體,非晶物質(zhì):松香、石蠟玻璃、瀝青、蜂蠟

鹽、明礬、萘、各種金屬

熔化特性:固液共存,吸熱,溫度不變。 熔融特性:吸熱,先軟化、稀化,最后變成液體,溫度不斷升高。

熔點:晶體熔化的溫度。 熔化條件: (1)達(dá)到熔點。 (2)繼續(xù)吸熱。

凝固:

定義:物質(zhì)由液態(tài)到固態(tài)的變化稱為凝固。

凝固特性:固液共存、放熱、恒溫。 凝固特性:放熱,逐漸增稠、粘稠、硬化,最后變成固體,同時溫度不斷降低。

凝固點:晶體熔化的溫度。 凝固的條件: ⑴達(dá)到凝固點。 ⑵繼續(xù)放熱。

同一物質(zhì)的熔點和凝固點相同。

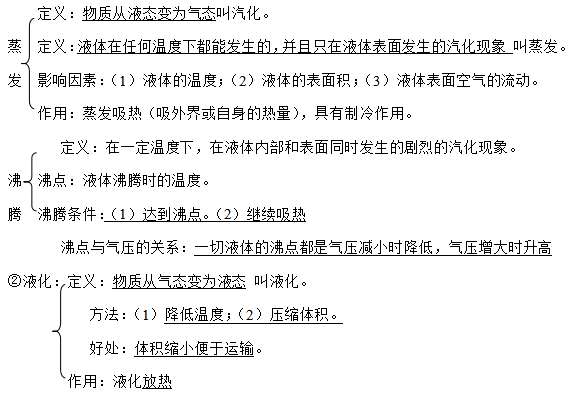

3、汽化和液化

①汽化:

4、升華與升華

①升華: 定義:物質(zhì)由固態(tài)直接轉(zhuǎn)變?yōu)闅鈶B(tài)的過程。 它吸收熱量。 容易升華的物質(zhì)有:碘、冰、干冰、樟腦、鎢等。

②升華:定義:物質(zhì)由氣態(tài)直接轉(zhuǎn)變?yōu)楣虘B(tài),放出熱量的過程

第4章 光現(xiàn)象

1. 光的直線傳播

1、光源: 定義:能發(fā)光的物體稱為光源。

類別:自然光源,如太陽、螢火蟲; 人造光源,如篝火、蠟燭、油燈和電燈。 月亮本身不發(fā)光,它不是光源。

2. 規(guī)則:光在同一均勻介質(zhì)中沿直線傳播。

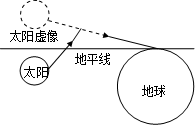

3、光是通過抽象一束小光而建立的理想物理模型。 建立理想的物理模型是研究物理學(xué)的常用方法之一。 早晨,剛從地平線升起的太陽的位置看起來比實際位置要高。 這種現(xiàn)象表明光在非均勻介質(zhì)中不能沿直線傳播。

4、應(yīng)用及現(xiàn)象:

①激光對中。

②陰影的形成:光在傳播過程中,遇到不透明物體,在物體后面形成黑色區(qū)域或陰影。

③日食和月食的形成:當(dāng)?shù)厍蛭挥谥虚g時,就會形成月食。 如圖:在月球后面位置1可以看到日全食,位置2可以看到日偏食,位置3可以看到日環(huán)食。

④小孔成像:小孔成像實驗早在《墨經(jīng)》中就有記載。 小孔成像成倒立的實像,圖像的形狀與孔的形狀無關(guān)。

5、光速:

真空中光速為C=3×108m/s=3×105km/s; 光在空氣中的傳播速度約為3×108m/s。 光在水中的速度是真空中光速的3/4,光在玻璃中的速度是真空中光速的2/3。

2. 光的反射

1、定義:當(dāng)光從一種介質(zhì)發(fā)射到另一種介質(zhì)表面時,部分光被反射回原來介質(zhì)的現(xiàn)象稱為光反射。

2、反射定律:三條直線在同一平面上,法線在中心,兩角度相等,光路可逆。 即:反射光、入射光和法線在同一平面上,反射光和入射光在法線兩側(cè),反射角等于入射角。 光反射過程中光路是可逆的。不發(fā)光的物體將照射在其上的光反射到我們的眼睛中

3. 類別:

(1)鏡面反射:

定義:平行光入射到物體表面反射后保持平行

狀況:反光面光滑。

應(yīng)用:面向太陽看平靜的水面,顯得特別明亮。黑板的“倒影”等都是由于鏡面反射造成的。

(2)漫反射:

定義:平行光照射到物體表面會向不同方向反射。 每條光線都遵循光反射定律。

狀況:反射面不平整。

應(yīng)用:不發(fā)光的物體由于光照射到物體上的漫反射而可以從各個方向看到。

3. 平面鏡成像

1、平面鏡:

成像特征:等大小、等距、垂直、虛像

①圖像和物體的大小相等

②像與物體、鏡面的距離相等。

③像與物的連線垂直于鏡面

④物體在平面鏡中形成的像。

成像原理:光反射定理; 作用:成像、改變光路。

實像和虛像:

實像:光線匯聚的實際點所形成的圖像

虛像:反射光反向延長線的會聚點所成的像

2、球面鏡:

定義:用球體的內(nèi)表面作為反射面。

凹面鏡的性質(zhì):凹面鏡能將射向它的平行光線會聚于一點; 從焦點到凹面鏡的反射光是平行光

應(yīng)用:太陽灶、手電筒、汽車頭燈。

定義:用球體的外表面作為反射面。

凸面鏡的性質(zhì):凸面鏡使光擴(kuò)散。凸面鏡形成的圖像是縮小的虛像

應(yīng)用:汽車后視鏡

4.光的折射

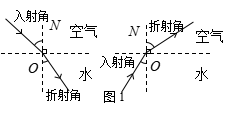

1.折射:當(dāng)光從一種介質(zhì)傾斜入射到另一種介質(zhì)時,傳播方向發(fā)生偏轉(zhuǎn)。 這種現(xiàn)象稱為光的折射。 當(dāng)折射發(fā)生時,反射也必然發(fā)生。 當(dāng)光垂直照射到兩種材料的界面時,傳播方向不會改變。

2、光的折射定律:折射現(xiàn)象中,折射光線、入射光線和法線均在同一平面內(nèi); 當(dāng)光從空氣傾斜入射到水或其他介質(zhì)中時,折射光線沿法線方向偏轉(zhuǎn)(折射角<入射角); 當(dāng)光從水或其他介質(zhì)傾斜入射到空氣中時,折射光會偏向界面(折射角>入射角)。 在折射現(xiàn)象中,光路是可逆的。 在光的折射現(xiàn)象中,隨著入射角增大,折射角也增大。 在光的折射現(xiàn)象中,介質(zhì)的密度越小,光速越大,與法線形成的角度也越大。

3、折射現(xiàn)象:①從岸邊看水里,水似乎很淺。 如果你朝看到魚的方向過去,你就無法過去;如果你朝看到魚的方向過去,你就無法過去。 從水里看岸邊的東西,好像都變高了。 ②筷子在水里好像“斷”了。 ③海市蜃樓。 ④彩虹。

從岸邊看魚N在水中的光路圖(圖1):圖中的N點是魚的真實位置,N'點就是我們看到的魚。 從圖中我們可以知道,我們看到的魚實際位置很高。 像點是兩條折射光線反向延長線的交點。 在完成折射的光路圖時,可以畫一條垂直于介質(zhì)界面的射線,以方便繪制。

5、光的色散

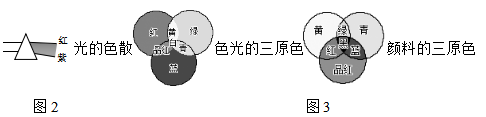

1、光的色散:光的色散是光的折射現(xiàn)象。 1666年,英國物理學(xué)家牛頓利用玻璃棱鏡來分散陽光(圖2)。 陽光經(jīng)過三棱鏡后,分解成各種顏色的光,被白色的屏幕接收。 白色的屏幕上,形成了一條紅、橙、黃、綠、藍(lán)、靛、紫的絲帶。 牛頓的實驗表明,白光是各種顏色光的混合體。

2.光的三基色:紅、綠、藍(lán)。 紅、綠、藍(lán)光以不同比例混合,產(chǎn)生各種顏色的光。 (圖3)

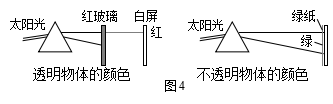

3、物體的顏色:透明物體的顏色是由穿過它的有色光決定的。 如圖4所示,如果將一塊紅色玻璃放置在白色屏幕前,白色屏幕上的其他顏色的光就會消失,只剩下紅色。 這表明所有其他顏色的光都被紅色玻璃吸收,只有紅色光可以通過。 不透明物體的顏色是由它反射的彩色光決定的。 如圖4所示,如果將一張綠色紙貼在白色屏幕上,您將看不到綠色紙上的彩色光帶。 只有綠光照射的區(qū)域是亮的(反射綠光),其他地方是暗的(不反射光)。 如果一個物體反射所有顏色的光,那么它就會呈現(xiàn)白色。 如果一個物體吸收所有顏色的光,則該物體呈現(xiàn)黑色。 如果一個物體能夠透過所有顏色的光,那么它就是無色透明的。

由于篇幅原因,可以點擊下面的鏈接查看完整版。

老師們每天都會分享優(yōu)質(zhì)的學(xué)習(xí)資料和學(xué)習(xí)方法。 如果覺得有用的話別忘了支持一下哦~~