波粒二象性也許是整個(gè)物理學(xué)中最強(qiáng)大但又違反直覺(jué)的想法之一。它指出,每當(dāng)量子粒子在空間中自由傳播而未被觀察和測(cè)量時(shí),它的行為就像波一樣。,不僅會(huì)與其他量子發(fā)生衍射和干涉,還會(huì)與自身發(fā)生衍射和干涉。然而,每當(dāng)同一個(gè)量子被觀察和測(cè)量,或被迫以揭示其量子態(tài)的方式與另一個(gè)量子相互作用時(shí),當(dāng)粒子沿非線性方向移動(dòng)時(shí),它就會(huì)失去波狀特性,行為就像粒子一樣。這種現(xiàn)象最早在 20 世紀(jì)初涉及光的實(shí)驗(yàn)中觀察到留學(xué)之路,現(xiàn)在已知它適用于所有量子,包括電子甚至原子核等復(fù)合粒子。

但波粒二象性的故事并非始于 20 世紀(jì)初,也并非終結(jié)于 20 世紀(jì)初,而是可以追溯到幾百年前:艾薩克·牛頓時(shí)代。這一切都始于一場(chǎng)關(guān)于光的本質(zhì)的爭(zhēng)論。這場(chǎng)爭(zhēng)論一直懸而未決(盡管雙方在不同時(shí)期都宣稱自己“勝利”),直到我們開(kāi)始理解現(xiàn)實(shí)的量子本質(zhì)。雖然波粒二象性源于宇宙的量子本質(zhì),但人類如何發(fā)現(xiàn)它卻充滿了神秘的故事。

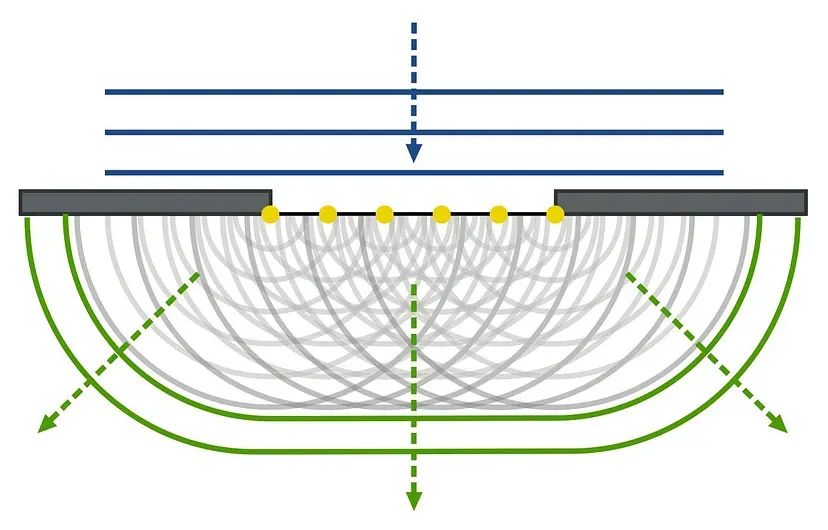

克里斯蒂安·惠更斯 ( ) 巧妙地將看似簡(jiǎn)單的平面波(如光或水穿過(guò)部分遮擋的障礙物)設(shè)想為一系列以球形向外傳播的波,這些波相互疊加。波動(dòng)力學(xué)這一思想不僅適用于水波等標(biāo)量波,也適用于光和粒子。

惠更斯:光是一種波

想象一下波浪在水中傳播,例如在海洋中:它似乎以特定的速度和特定的高度線性移動(dòng),只有當(dāng)水深減小并撞擊海岸時(shí)才會(huì)發(fā)生變化。球面波不是線性的、連貫的實(shí)體,而是在傳播過(guò)程中相互疊加(如上圖所示)

惠更斯注意到干涉、折射和反射的存在,并發(fā)現(xiàn)它們適用于水波和光,因此他推測(cè)光也是一種波。這是首次成功解釋水波和光波的線性和球面波傳播。然而,惠更斯的工作也有局限性,包括但不限于無(wú)法解釋為什么波只向前傳播而不能向后傳播,無(wú)法解釋“邊緣效應(yīng)”,也無(wú)法解釋衍射發(fā)生的原因和方式。他的光概念無(wú)法解釋。解釋偏振的存在,當(dāng)陽(yáng)光從水體反射時(shí)很容易觀察到偏振。

光是一種波的想法是由惠更斯提出的,并在整個(gè)歐洲大陸廣為流傳,但由于更有名的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的存在而局限于該大陸。

牛頓:光是粒子

1704 年,牛頓發(fā)表了他的論文《光學(xué)》,該論文基于他于 1672 年首次提出的實(shí)驗(yàn)。牛頓將光描述為一系列射線或微粒,而不是波,它們的行為方式類似粒子。這是從進(jìn)行的實(shí)驗(yàn)中直接推論出來(lái)的,重點(diǎn)是折射和衍射現(xiàn)象。通過(guò)將光穿過(guò)棱鏡,牛頓首次證明了光不是“白色”,而是通過(guò)與物質(zhì)的相互作用改變顏色,而白色光本身是由光譜中的所有不同顏色組成的。

他嘗試使用棱鏡和透鏡進(jìn)行折射,使用間距很近的玻璃板進(jìn)行衍射,以及使用各種顏色的光和顏料粉末混合在一起進(jìn)行顏色混合。牛頓是第一個(gè)創(chuàng)造“ROY G.BIV”調(diào)色板的人,他表明白光可以分解為紅色、橙色、黃色、綠色、藍(lán)色、靛藍(lán)和紫色。牛頓也是第一個(gè)意識(shí)到我們看到的顏色是由光的各種成分組成的。通過(guò)選擇性吸收、反射和透射產(chǎn)生。

楊氏雙縫實(shí)驗(yàn)

在整個(gè) 18 世紀(jì),牛頓的思想在世界各地廣為流傳,對(duì)伏爾泰、本杰明·富蘭克林和拉瓦錫等人產(chǎn)生了重大影響。但在 18 世紀(jì)末,即 1799 年至 1801 年,托馬斯·楊開(kāi)始對(duì)光進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。在這個(gè)過(guò)程中,我們對(duì)光的理解取得了兩項(xiàng)重大進(jìn)展。

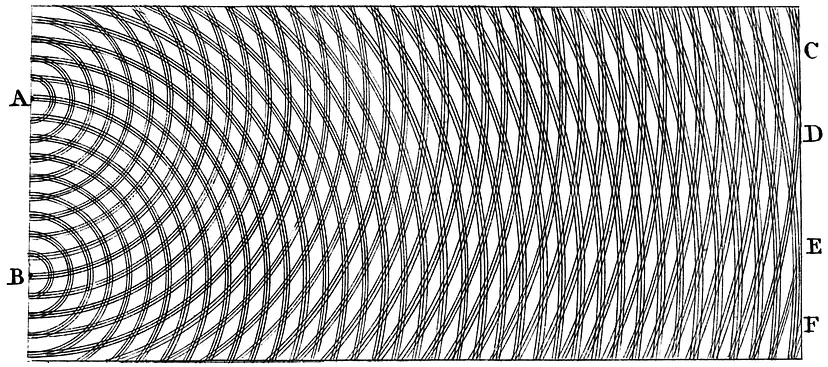

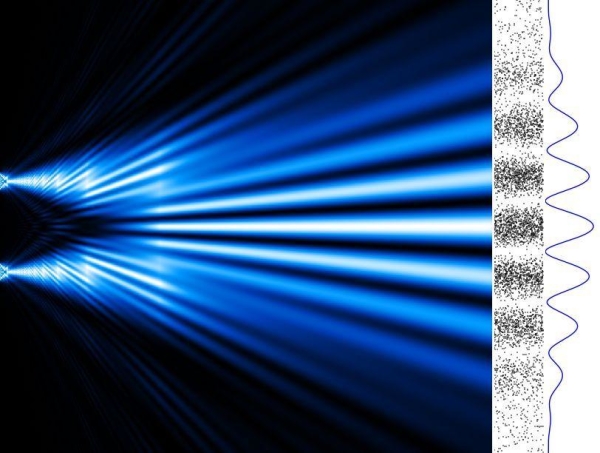

第一個(gè),也是最著名的進(jìn)步如上圖所示:楊首先進(jìn)行了所謂的雙縫干涉實(shí)驗(yàn)。通過(guò)將單色光穿過(guò)兩個(gè)間距很近的狹縫,楊觀察到了一種只能用波動(dòng)行為來(lái)解釋的現(xiàn)象:光在其產(chǎn)生的圖案中產(chǎn)生建設(shè)性和破壞性干涉波粒二象性原理,方式取決于光的顏色。楊通過(guò)定量研究進(jìn)一步證明,我們感知到的光的顏色實(shí)際上是由光的波長(zhǎng)決定的

雖然牛頓的光概念仍然有其優(yōu)點(diǎn),但很明顯波粒二象性原理,光的波動(dòng)理論也有其優(yōu)點(diǎn),并且取得了牛頓粒子理論所沒(méi)有的成就。隨著 19 世紀(jì)物理學(xué)的發(fā)展,這個(gè)謎團(tuán)只會(huì)越來(lái)越深。 .

不同波長(zhǎng)的光在穿過(guò)雙縫時(shí)會(huì)表現(xiàn)出與其他波相同的波狀特性。改變光的波長(zhǎng)以及改變縫隙之間的間距將改變出現(xiàn)的圖案的細(xì)節(jié)。

西蒙·泊松和世界上最荒謬的計(jì)算

1818 年,法國(guó)科學(xué)院舉辦了一場(chǎng)揭示光的本質(zhì)的論文競(jìng)賽,物理學(xué)家?jiàn)W古斯丁·讓·菲涅爾決定參賽。在那次競(jìng)賽中,他寫(xiě)了一篇論文,定量地詳細(xì)描述了光的波動(dòng)。理論,解釋了惠更斯的波動(dòng)原理和楊氏干涉原理。他還能夠在這個(gè)框架內(nèi)解釋衍射效應(yīng),在他的論文中添加了疊加原理,這也解釋了星星閃爍的顏色。

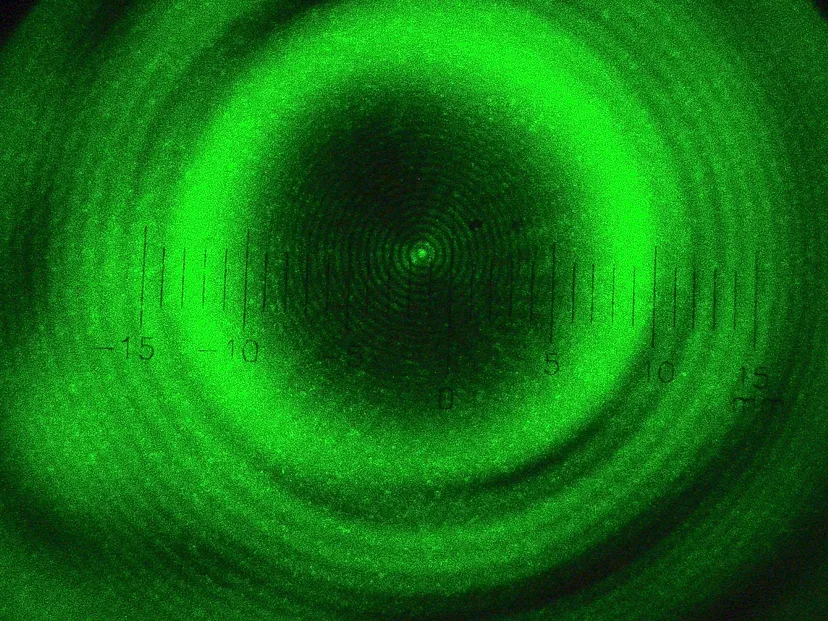

然而,最初,委員會(huì)中的牛頓粒子思想的支持者之一西蒙·泊松(Simon )試圖讓菲涅爾退出比賽,因?yàn)椴此烧f(shuō),根據(jù)菲涅爾理論,如果取:

單色光,

使用發(fā)散透鏡擴(kuò)大光束,

讓光束繞過(guò)球形障礙物

那么菲涅爾理論就會(huì)預(yù)測(cè)陰影中心會(huì)有一個(gè)明亮的發(fā)光點(diǎn),而不是一個(gè)固體陰影。更糟糕的是,那個(gè)點(diǎn)會(huì)和光束在球體陰影之外的部分一樣亮。顯然,泊松根據(jù)推論,這個(gè)想法是荒謬的,因此光根本不可能具有波動(dòng)性。

弗朗索瓦·阿拉戈論證了實(shí)驗(yàn)的荒謬性

但委員會(huì)由五個(gè)人組成,其中一人是廢奴主義者、政治家、1848 年法國(guó)總統(tǒng)弗朗索瓦·阿拉戈。阿拉戈對(duì)菲涅爾的觀點(diǎn)有些信服。自己開(kāi)始做實(shí)驗(yàn):創(chuàng)建一個(gè)單色光源,將其擴(kuò)大成球形,然后將其繞過(guò)一個(gè)小的光滑球體,看看實(shí)驗(yàn)結(jié)果如何。也許令所有人驚訝的是,阿拉戈的實(shí)驗(yàn)表明菲涅爾的觀點(diǎn)是正確的。此外,它似乎具有與未受阻擋的光相同的亮度,僅隨光的波長(zhǎng)、與屏幕的距離和球體的大小而變化。它還包含同心的、微弱的環(huán),這些環(huán)是由不同波前的進(jìn)一步干涉產(chǎn)生的。惠更斯的想法最終奠定了堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ),并發(fā)展成為一種成熟的理論,現(xiàn)在可以解釋諸如偏振之類的現(xiàn)象。波動(dòng)性被科學(xué)界廣泛接受。

麥克斯韋證明光是一種波

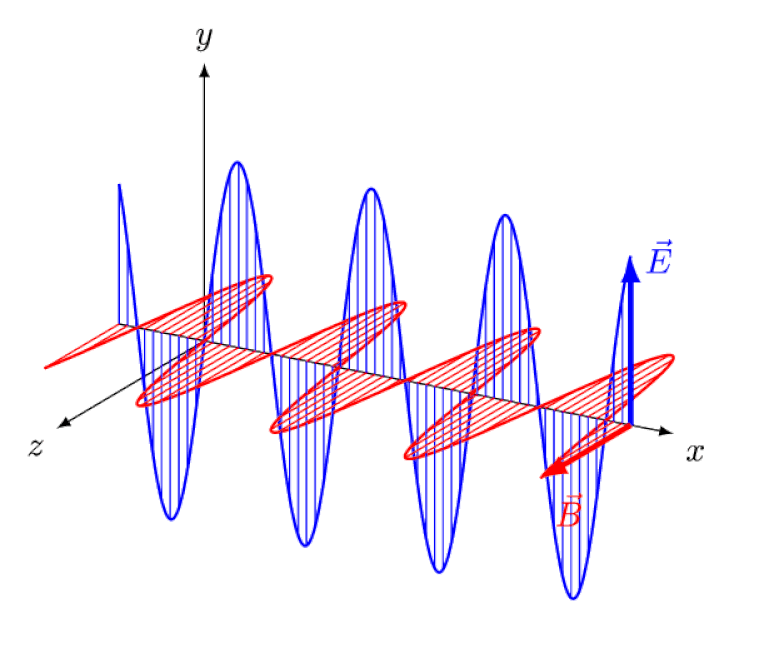

19 世紀(jì)也是電磁學(xué)領(lǐng)域進(jìn)步和發(fā)現(xiàn)的輝煌時(shí)期。安培、法拉第、高斯、庫(kù)侖、富蘭克林等許多人的工作為 19 世紀(jì)最偉大的科學(xué)成就奠定了基礎(chǔ),最終形成了麥克斯韋方程組:

正如 19 世紀(jì) 70 年代所表明的那樣,麥克斯韋方程組的一個(gè)結(jié)果是,在適當(dāng)?shù)臈l件下,將會(huì)出現(xiàn)某種電磁輻射:由振蕩的、同相的電場(chǎng)和磁場(chǎng)組成的輻射,以一定的速度傳播。宇宙速度,恰好是真空速度,最后,我們得到了一個(gè)看似完整的解釋:光不僅僅是一種波,而是一種始終以宇宙速度即光速傳播的電磁波。

愛(ài)因斯坦證明光的能量是量子化的

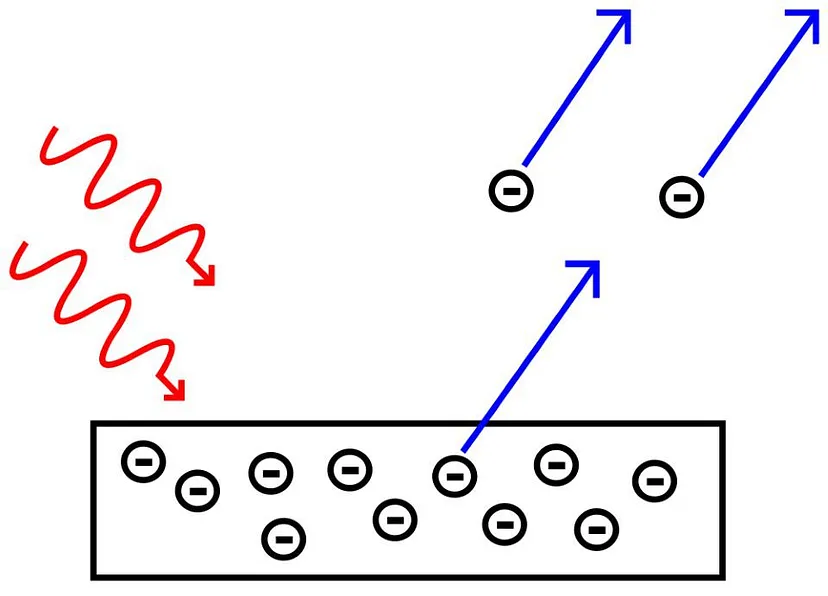

當(dāng)然,物理學(xué)并沒(méi)有隨著經(jīng)典電磁學(xué)的發(fā)現(xiàn)而終結(jié),20 世紀(jì)初將迎來(lái)量子革命的早期階段。這一關(guān)于我們現(xiàn)實(shí)的新概念的關(guān)鍵方面之一來(lái)自阿爾伯特·愛(ài)因斯坦。他 1905 年關(guān)于光電效應(yīng)的論文將永遠(yuǎn)改變我們對(duì)光的理解。愛(ài)因斯坦使用導(dǎo)電金屬板證明,照射到金屬上會(huì)導(dǎo)致電子自發(fā)從金屬中發(fā)射出來(lái),就好像這些電子被照射到它們身上的光“激活”了一樣,顯然,如果能量足夠,電子就會(huì)從它們所屬的金屬中脫離出來(lái)。

因此,愛(ài)因斯坦接下來(lái)的做法簡(jiǎn)直是天才。當(dāng)他改變光的強(qiáng)度時(shí),他注意到這改變了被踢出的電子的數(shù)量,但并沒(méi)有改變它們是否被踢出。當(dāng)他將光的波長(zhǎng)朝相反方向改變?yōu)楦痰牟ㄩL(zhǎng)時(shí),他注意到電子總是被激發(fā),無(wú)論強(qiáng)度如何。強(qiáng)度變得多么微弱和暗淡。

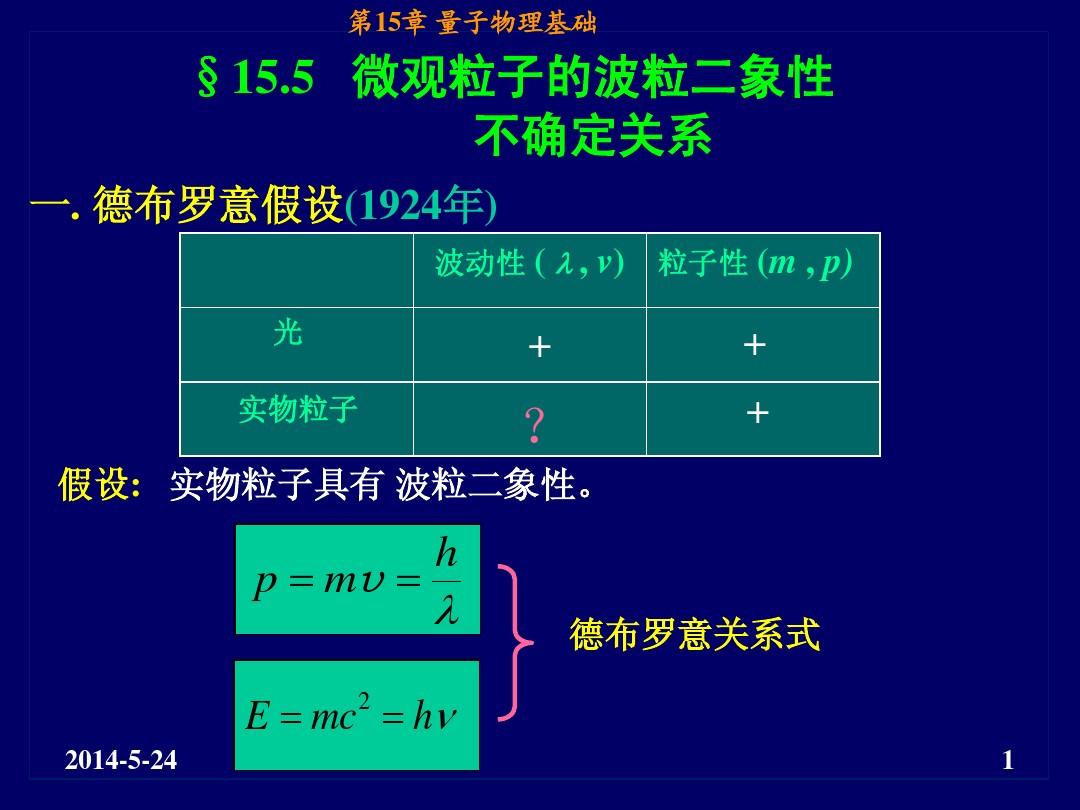

光似乎由單個(gè)“能量包”組成,這些能量包如今被稱為光子,它們攜帶的能量與其頻率成正比(或與其波長(zhǎng)成反比),盡管光以波的形式傳播。當(dāng)它傳播時(shí),它仍然像微粒(或粒子)一樣與物質(zhì)相互作用,從而產(chǎn)生了現(xiàn)代的波粒二象性思想。

現(xiàn)代雙縫與現(xiàn)實(shí)的二元性

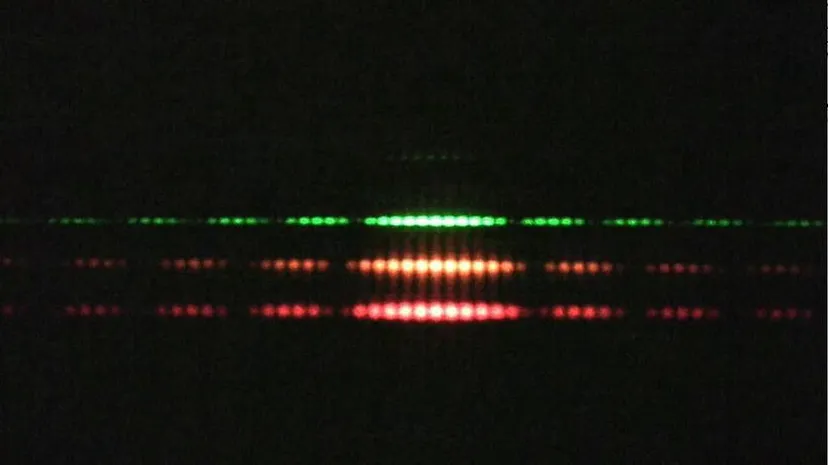

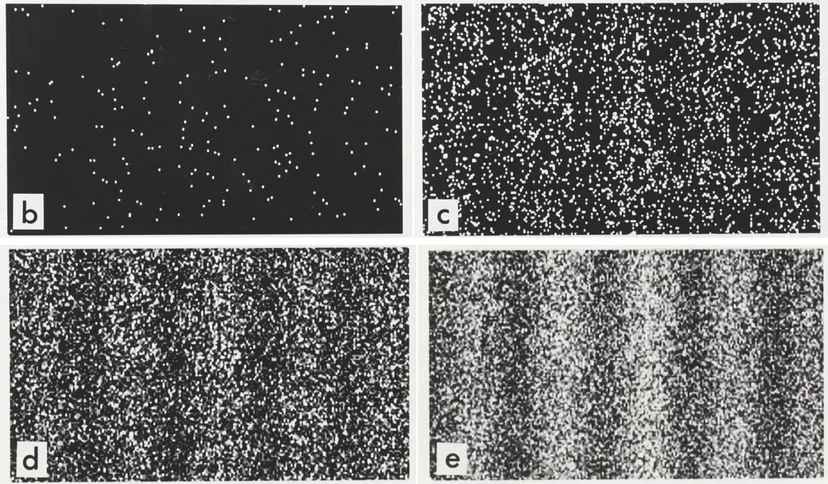

事實(shí)證明,光子、電子和所有其他粒子都表現(xiàn)出這種奇怪的波粒二象性量子行為,如果你在它們的旅程中觀察和測(cè)量它們,或者以其他方式迫使它們相互作用并交換能量和動(dòng)量,對(duì)于其他量子,它們表現(xiàn)為粒子,但如果它們不這樣做,它們就表現(xiàn)為波。這可以通過(guò)楊氏雙縫實(shí)驗(yàn)的現(xiàn)代版本來(lái)證明,該實(shí)驗(yàn)不依賴于單色光,甚至可以使用一次穿過(guò)雙縫的單個(gè)粒子(例如光子或電子)來(lái)完成。

如果你在粒子撞擊屏幕之前不測(cè)量它們就做這個(gè)實(shí)驗(yàn),你會(huì)發(fā)現(xiàn),一旦你積累了足夠多的單個(gè)量子,它們實(shí)際上會(huì)重現(xiàn)經(jīng)典的干涉圖案。亮點(diǎn)對(duì)應(yīng)于大量粒子著陸的地方,表示為暗帶間隔開(kāi),很少有粒子降落在其中,這與干涉圖案的想法一致。

然而,如果你測(cè)量一個(gè)量子在旅程中是通過(guò)“狹縫#1”還是“狹縫#2”,你將不再在屏幕上看到干涉圖案,而只是兩個(gè)方塊:一個(gè)對(duì)應(yīng)于通過(guò)“狹縫#1”或“狹縫#2”的粒子。穿過(guò)第一個(gè)狹縫的粒子,另一個(gè)對(duì)應(yīng)于穿過(guò)另一個(gè)狹縫的粒子。

很多人評(píng)論說(shuō)“就好像大自然知道你在看它一樣!”從某種意義上說(shuō),這種違反直覺(jué)的說(shuō)法實(shí)際上是正確的。當(dāng)你不測(cè)量量子,而只是讓它傳播時(shí)。當(dāng)你測(cè)量一個(gè)量子,或以其他方式強(qiáng)迫它與另一個(gè)量子相互作用時(shí),它的行為就像波一樣:一種經(jīng)典波,它不僅會(huì)與其他波發(fā)生干擾,還會(huì)與自身發(fā)生干擾,表現(xiàn)出衍射和疊加等波狀行為。當(dāng)你與另一個(gè)能量足夠高的量子相互作用時(shí),你的原始量子就會(huì)像粒子一樣,遵循確定性的、類似粒子的軌跡。那么,光是波還是粒子呢?

答案是肯定的:兩者都是。當(dāng)它自由傳播時(shí),它的行為就像波,當(dāng)它相互作用時(shí),它的行為就像粒子。在過(guò)去的 100 年左右的時(shí)間里,人們以各種方式研究了一系列現(xiàn)象。盡管引入了隱藏變量,試圖將波粒二象性調(diào)和到一個(gè)單一的確定性框架中,但所有實(shí)驗(yàn)都表明,自然仍然是非確定性的,因?yàn)槟銦o(wú)法比你預(yù)測(cè)它更準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)你沒(méi)有測(cè)量的東西。波粒二象性理論可以追溯到 17 世紀(jì),當(dāng)我們?cè)噲D確定現(xiàn)實(shí)的真實(shí)本質(zhì)時(shí),宇宙本身揭示的答案是,我們的量子現(xiàn)實(shí)同時(shí)存在,并且確實(shí)取決于我們是否測(cè)量它或與它相互作用。