人教版初中物理第一章我們已經(jīng)學(xué)完了,從這篇文章開始,我們來說說第二章《聲音現(xiàn)象》。這一章的內(nèi)容很簡單,可以說是初高中物理中最容易的一節(jié)。大部分知識都來自于生活現(xiàn)象和實驗,所以主要靠死記硬背。

我們先來詳細看一下第一節(jié):聲音的產(chǎn)生與傳播。這一節(jié)主要講解了四個知識點,我們來一一講解一下。

聲源:正在發(fā)生的物體稱為聲源。注意“存在”這個詞。

聲音是由物體振動產(chǎn)生的

現(xiàn)實生活中的例子包括:

移動拉伸的橡皮筋并觀察其行為。

說話時,用手觸摸脖子前面的喉嚨區(qū)域。

這兩個例子簡單易做,同時也能讓學(xué)生直觀地感受到正在發(fā)生的事情:物體在振動。

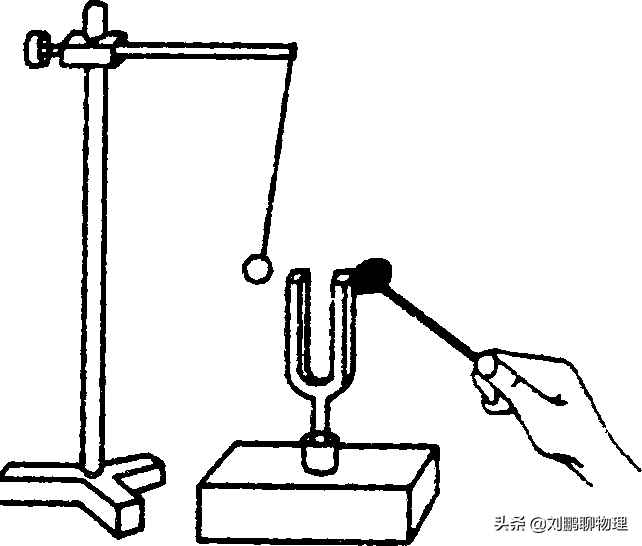

在物理學(xué)中,我們可以通過敲擊音叉并使其發(fā)出聲音來觀察音叉是否振動。

由于音叉的振動幅度較小貝語網(wǎng)校,當(dāng)距離音叉較遠時,肉眼很難觀察到音叉的振動,因此我們在這次物理實驗中采用了“換算法”。

變換法:把難以觀察的微小變形(振動)放大,以方便我們的觀察。

具體操作方法有兩種,一是將被敲擊的音叉放入水中,觀察水是否濺起,以此判斷音叉是否在振動。

第二種方法是將被敲擊的音叉靠近乒乓球,通過觀察乒乓球是否彈起來判斷音叉是否振動。

這兩個小實驗也比較容易操作,可以由老師進行演示,也可以由學(xué)生分組完成。

大量的觀察和分析表明,聲音是由物體的振動產(chǎn)生的。

振動停止,聲音也停止,但是已經(jīng)發(fā)出的聲音不會消失,而且會傳播得很遠。

物體如何發(fā)出聲音

1. 弦樂器

古琴、古箏、琵琶、小提琴、二胡、吉他等弦樂器主要通過琴弦的振動才能發(fā)出美妙的聲音。

2. 管樂器

笛、簫等管樂器是通過管內(nèi)“氣柱”的振動來發(fā)聲的。

3. 人員

人們說話時,聲音不是由喉頭發(fā)出的,而是靠聲帶的振動發(fā)出的,聲帶位于頸部前方的喉頭處。

大家要注意初中物理聲音知識點,初中生一般都處于“變聲期”,男生的變聲期一般在14到16歲之間,到18歲就可以完成;女生的變聲期大概在13到15歲之間,最晚的在16歲左右。變聲期內(nèi)一定要保護好自己的聲帶,避免損傷聲帶,否則以后說話的聲音會特別難聽。

4.蟬

相信大家對蟬都很熟悉,它的學(xué)名是“十七年蟬”,它們一般在土里呆上幾年甚至十幾年,最長的有十七年,因此得名。也就是說,我們夏天見到的蟬,都是幾年甚至十七年的。那么它們靠什么振動來發(fā)出聲音呢?

蟬的發(fā)聲器官在腹部底部,像一個鼓,外面覆有鼓膜,震動發(fā)出聲音。如果你有興趣,夏天可以抓一只蟬來看看。另外,我要告訴你,只有雄蟬會鳴叫,雌蟬不會發(fā)出聲音。

5. 蜜蜂、螽斯、蚊子

這種昆蟲通過振動翅膀發(fā)出聲音。

夏天的時候,我們聽見蚊子的聲音嗎?其實是蚊子振翅的聲音。蚊子的飛行速度大約是每小時1.5公里到2.5公里。蚊子飛行時,翅膀每秒振動約594次。非常震撼!

6.蝴蝶

相信很多同學(xué)在語文課上都聽過蝴蝶扇動翅膀飛舞,但我們從來沒描述過蝴蝶扇動翅膀發(fā)出的聲音。蝴蝶扇動翅膀也會發(fā)出聲音,但我們聽不到。至于為什么,我們在這里留個懸念,留到下一篇文章再說。

這是對常見物體所發(fā)出的聲音的簡單介紹。

聲音的傳播

1. 聲音以聲波的形式傳播到很遠的地方

聲波:振動使空氣形成稀疏和密集的波,并傳播到遠處。這些就是聲波。

可能大家對聲波不是很熟悉,那是因為我們看不見、摸不著空氣。我們可以用水波來比喻,相信大家都見過。如果你把一塊小石頭扔進水里,我們會發(fā)現(xiàn)水會以一圈一圈的方式向外擴散,這就是水波。

聲波的傳播過程和水波類似,當(dāng)聲源在發(fā)出聲音的時候,周圍的空氣也會以圈狀向外擴散,這就是聲波。兩者的區(qū)別在于,水波是水向外擴散,是我們看得見的,而聲波是空氣向外擴散,是我們看不見的。

聲波

雖然我們?nèi)庋劭床坏铰暡ǎ俏覀兛梢酝ㄟ^一個物理儀器——示波器來觀察。示波器在高中的時候就已經(jīng)用過了,這里就不多說了,大家可以簡單了解一下。

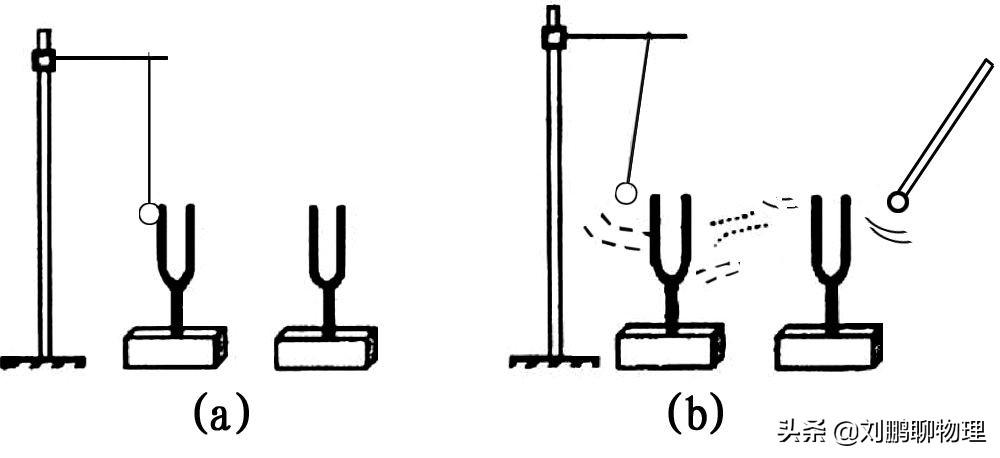

聲音以聲波的形式傳播到遠處。雖然我們看不到聲波,但我們可以通過實驗觀察這一現(xiàn)象。如下圖所示,準(zhǔn)備兩個不接觸的音叉。左邊的音叉在乒乓球旁邊。當(dāng)我們敲擊右邊的音叉時,我們可以看到乒乓球仍然被左邊的音叉彈開。

這就說明右邊音叉的振動,使空氣形成時疏時密的聲波,向左邊傳播,到達左邊的音叉,引起左邊的音叉也振動,進而使左邊音叉旁邊的乒乓球被彈開。

2.聲音傳播需要介質(zhì),聲音無法在真空中傳播。

介質(zhì):聲音的傳播需要物質(zhì),物理學(xué)上把這種物質(zhì)稱為介質(zhì)。聲音傳播的介質(zhì)包括固體、液體、氣體等物質(zhì)。

“隔墻有耳”這一說法說明固體可以傳遞聲音;站在岸邊的人說話,水里的魚被嚇跑了,聲音也可以通過液體傳遞到水下物體的耳朵里。但由于空氣看不見摸不著,所以我們說話時通常不會注意到是空氣在傳遞聲音。

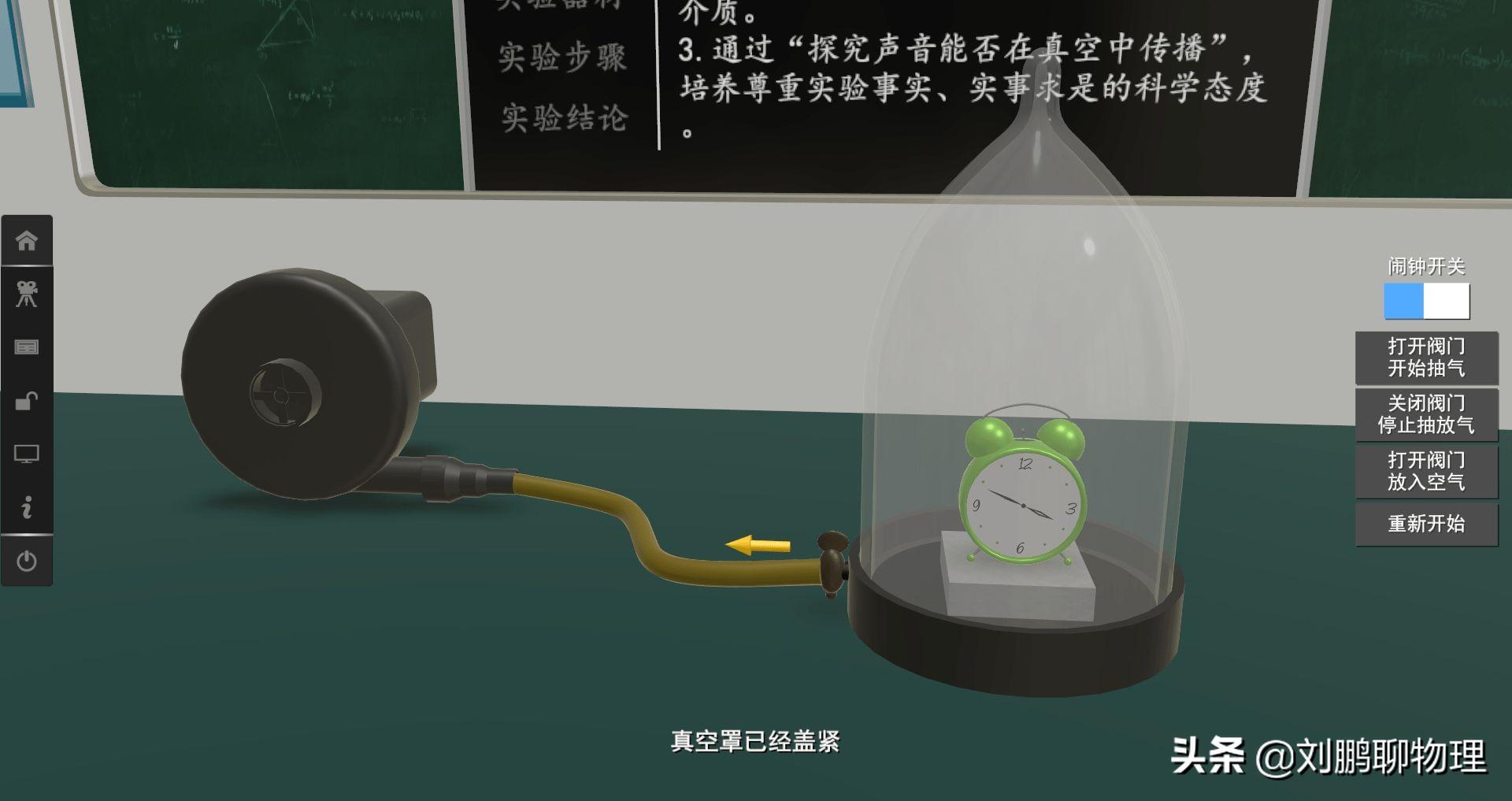

為此,我們在物理學(xué)上設(shè)計了一個實驗來驗證空氣可以傳遞聲音。我們把一個響起的鬧鐘放在一個玻璃罩里,逐漸吸出里面的空氣,觀察是否還能聽到響鈴的聲音。

值得注意的是,這次實驗是物理學(xué)中第一個運用“理想實驗方法”的實驗。

什么是理想實驗方法?理想實驗方法是指對于某些物理結(jié)論,我們不能直接通過實驗得到,因此在實驗的基礎(chǔ)上加上合理的外推,從而得到最終的結(jié)論,這種方法就叫做理想實驗方法。

在這個實驗中,我們無法將玻璃罩內(nèi)的空氣完全抽走,因此無法直接得出最終的結(jié)論。通過這個實驗我們發(fā)現(xiàn),隨著抽走的空氣越來越多,我們聽到的鐘聲也越來越弱。最后可以合理地推斷,如果我們將玻璃罩內(nèi)的空氣完全抽走,我們將完全聽不到鐘聲。

最后我們得出實驗結(jié)論:聲音的傳播需要介質(zhì),聲音無法在真空中傳播。

初中階段,只有兩個實驗采用了“理想實驗法”:

1. 聲音不能在真空中傳播

2.牛頓第一定律實驗

現(xiàn)在隨著科技的發(fā)展,我們?nèi)祟愐呀?jīng)登陸太空,登上了月球。這直接證明了聲音在真空中是無法傳播的。即使太空中的宇航員面對面交流,也聽不到對方在說什么。這是因為太空是真空的,沒有聲音傳播的介質(zhì)。

聲音的速度

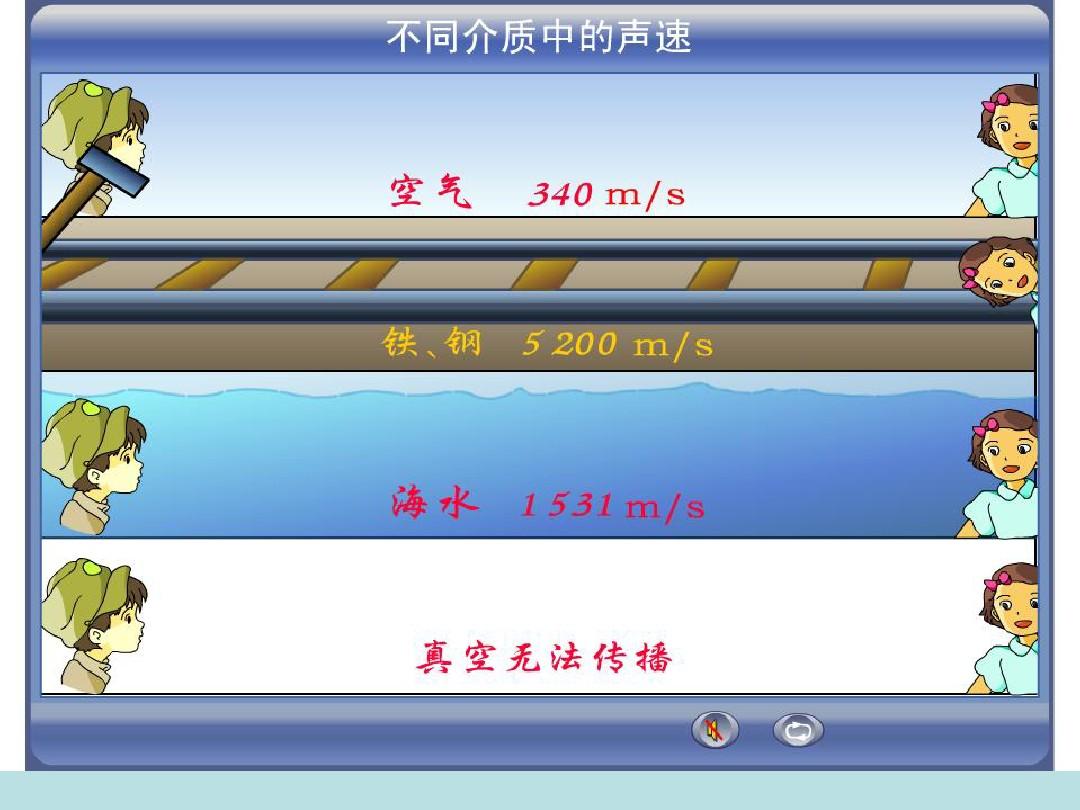

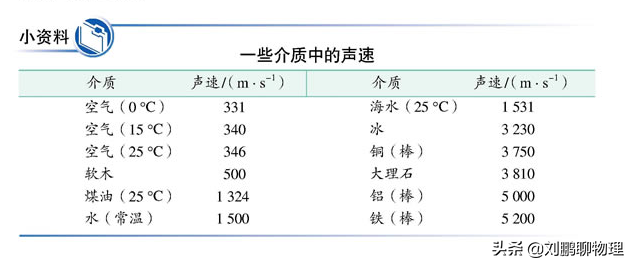

聲速就是聲音傳播的速度。我們學(xué)過速度的概念,速度是用來描述物體運動快慢的物理量。聲速就是用來描述聲音傳播速度的。聲速的大小與兩個因素有關(guān):介質(zhì)的種類和介質(zhì)的溫度。

1. 介質(zhì)類型對聲速的影響

一般來說,聲音在固體中傳播速度最快,在液體中傳播速度第二快,在氣體中傳播速度最慢。注意“一般來說”這個詞組,因為有些特殊情況,聲音在軟木(固體)中的速度比在液體中慢。因此,在回答這個問題時,必須加上“一般來說”這個詞組。

2、介質(zhì)溫度對聲速的影響

在同一介質(zhì)中,溫度越高,聲音傳播的速度越快。

回聲

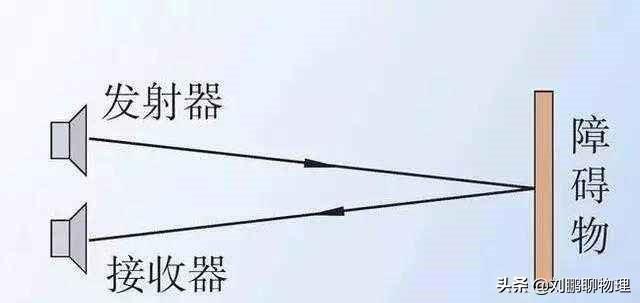

1、回聲:聲音在傳播過程中如果遇到障礙物就會發(fā)生反射,反射的聲音就是回聲。

2.聽到回聲的條件:

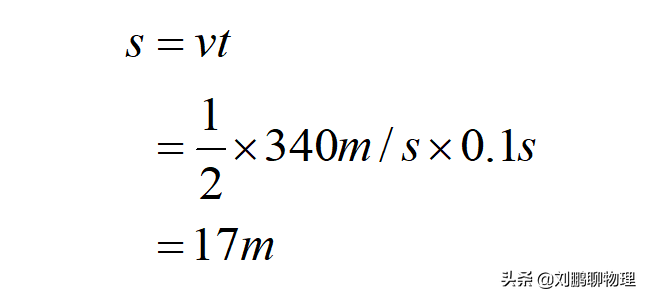

當(dāng)障礙物距離人較遠時,聲音需要較長的時間(大于0.1s)才能回到耳朵里,人才能區(qū)分回聲與原聲,聽到回聲。

根據(jù)我們的計算,人們至少距離障礙物17米的時候才能聽到回聲。

當(dāng)障礙物太近的時候,聲波很快被反射回來,回聲就和原聲混合在一起了。這時候人是無法分辨出原聲和回聲的,但是因為原聲和回聲混合后聲音被加強了,所以會感覺聲音變大了。最直觀的感受就是,如果有人在電梯里說話,那么電梯里的其他人就會感覺聲音比平時大,因為電梯四面光滑,聲音被反射回來和原聲混合在一起了。

人們?nèi)绾温牭铰曇?span style="display:none">ClO物理好資源網(wǎng)(原物理ok網(wǎng))

人們聽到聲音的方式主要分為空氣傳導(dǎo)和骨傳導(dǎo)。

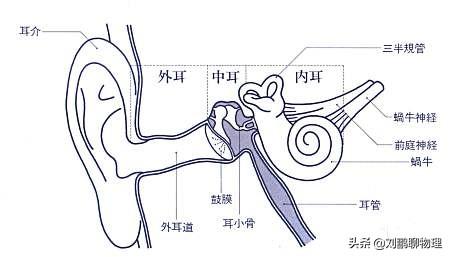

空氣傳播的就是我們平時用耳朵聽到的聲音,那么耳朵是如何感知聲音的呢?很多人可能在生物課上學(xué)過,我們來復(fù)習(xí)一下。

外界的聲音使耳膜產(chǎn)生振動,這種振動產(chǎn)生的信號通過聽小骨等組織傳遞到聽覺神經(jīng),聽覺神經(jīng)再將信號傳遞到大腦,人就能聽到聲音。

如果該過程的任何部分受到阻礙(例如耳膜、聽小骨或聽覺神經(jīng)受損),人就會失去聽力。

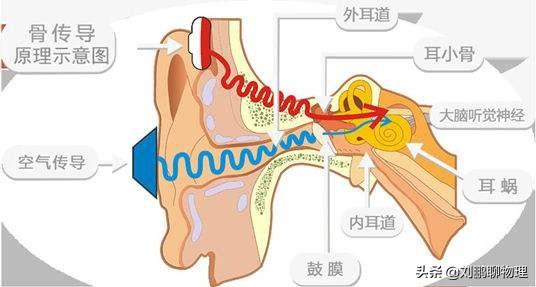

那么什么是骨傳導(dǎo)?

聲音還可以通過頭骨、頜骨傳遞到聽覺神經(jīng),引起聽覺,科學(xué)上把這種聲音傳遞的方式叫做骨傳導(dǎo)。

我們其實可以自己去體驗一下骨傳導(dǎo)。拿兩個棉球塞住耳朵,用橡皮錘敲擊音叉,會發(fā)現(xiàn)幾乎聽不到音叉的聲音。再把音叉振動的尾部貼在額頭、耳后的骨頭或者牙齒上,我們又能清晰地聽到音叉的聲音了。

日常生活中,我們梳頭、刷牙、吃餅干時發(fā)出的各種聲音,都會通過骨傳導(dǎo)進入大腦,從而產(chǎn)生聽覺。

相信大家肯定都有過這樣的經(jīng)歷:錄下自己的聲音,然后聽一聽,卻發(fā)現(xiàn)自己的聲音很陌生,好像不是自己在說話。這是為什么呢?

因為我們說話的時候,是通過骨傳導(dǎo)聽到聲音的,而別人聽我們說話的時候,是通過空氣傳導(dǎo)聽到聲音的,我們錄下自己的聲音自己聽的時候,也是通過空氣傳導(dǎo)聽到聲音的。

所以你聽自己的錄音和別人聽你的聲音是一樣的,之所以感覺不一樣,是因為之前你聽自己的聲音是通過骨傳導(dǎo),而聽錄音是通過空氣傳導(dǎo),所以感覺當(dāng)然不一樣。

你現(xiàn)在明白了么?

本文就以初中物理講解聲音初中物理聲音知識點,其實聲音涉及的知識也很高級,物理學(xué)里有個專業(yè)叫聲學(xué),有興趣的話我們可以從原理的角度講講聲音。