初中參與的物理學家及其貢獻 1、亞里士多德(公元前384年-公元前322年)是世界古代史上偉大的哲學家、科學家和教育家之一。他堪稱希臘哲學大師。他是柏拉圖的學生,亞歷山大的老師。 (1)影響:亞里士多德的物理學思想深刻地塑造了中世紀的學術思想,其影響一直延伸到文藝復興時期,盡管最終被牛頓物理學所取代。 (2)誤差理論:亞里士多德利用直觀經驗和數學比例關系來研究物體的位移運動。亞里士多德反對原子論;不承認真空的存在;主張地心說;他還認為,物體只有在受到外力推動時才能運動,當外力停止時,運動就會停止;他還認為自由落體的物體比自由落體的物體輕。跌得很快(這個結論后來被伽利略推翻了)! (3) 塵世由土、水、風、火四種元素組成。這些元素中的每一個都代表四種基本屬性(干、濕、冷和熱)中兩種的組合。地球=干燥+寒冷;水=濕+冷;空氣=濕+熱;火=干+熱。 (4)力學:在物理和力學方面,亞里士多德也取得了很多成就,但最常被提及的還是他所犯的錯誤。亞里士多德提出的假設是“每一個運動的物體必定有一個推動者推動它運動——這是基于日常經驗的。如果你看到一個物體在運動,你就會尋找一個推動者來推動它。”當沒有任何東西推動它時,它就會停止移動。一一推開,無法無限追溯。 “一定有一個先行者。”中世紀基督教稱“原動力”指的是上帝,并將亞里士多德的教義與基督教教義結合起來。

這種結合使亞里士多德的理論成為權威理論,直到牛頓手中才確立了正確的力學理論。此外,亞里士多德認為較重的物體比較輕的物體下落得更快。這種錯誤的觀點直到16世紀才出現,當時意大利科學家伽利略·伽利萊通過從比薩斜塔投擲兩個不同重量的球進行實驗。被推翻了。 (5)光學:亞里士多德認為白色是一種極其純凈的光,而我們平時看到的各種顏色都是由于某種原因發生變化的光,是不純凈的。這個結論直到17世紀,大家都堅信這個結論。為了驗證這個觀點,牛頓將棱鏡放在太陽下。陽光經過三棱鏡后,形成了紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫七種顏色。色彩組成的燈帶照亮了光幕。牛頓得出了一個與人們一直認為正確的完全相反的結論:白光是由這七種顏色的光組成的網校頭條,而這七種顏色的光是純凈的。 (6)理論和方法上的重大缺陷也為被教會神圣化創造了條件,成為物理學后續發展的嚴重障礙。 2、阿基米德(公元前287年—公元前212年)(力學之父)是古希臘偉大的哲學家、數學家、物理學家、力學家,靜態力學和流體靜力學的創始人。常與高斯、牛頓并列為歷史上最有影響力的三位數學家(一)浮力原理:浮力原理簡述:物體在液體中獲得的浮力等于它排開液體的重量,即:F=G= ρgV(其中ρ為排開液體的密度,g為局部重力加速度,V為排開液體的體積)。據說這個原理是在浴缸中發現的。

(2)杠桿原理:杠桿原理簡述:滿足以下三點的系統基本上就是一個杠桿:支點、施力點、受力點。杠桿原理也稱為“杠桿平衡條件”:要使杠桿保持平衡,作用在杠桿上的兩個力矩(力和力臂的乘積)必須大小相等。即:功率×功率臂=阻力×阻力臂,用代數表示為F1·l1=F2·l2。式中,F1代表功率,l1代表功率臂,F2代表電阻,l2代表阻力臂。從上式可以看出,要使杠桿達到平衡,動力臂是阻力臂的幾倍,動力是阻力的幾分之一。 (3)天文研究:他曾利用水力建造了一座天文館,球面上有太陽、月亮、星星和五顆行星。據記載,這個天文館不僅運行準確,甚至可以確定月食和日食何時發生。預測。阿基米德晚年開始懷疑地心說,推測地球可能繞著太陽轉。這個概念直到哥白尼時代才被討論。 (四)主要著作:《論平面平衡》、《拋物線求積》、《球體和圓柱》、《圓的測量》、《論螺旋》、《論浮體》、《圓錐體和橢球體》、《計數者》沙”。 3、愛因斯坦(1879.3.14-1955.6.12),20世紀最偉大的自然科學家,出生于德國的一個猶太家庭。因發現光電效應而獲得1921年諾貝爾物理學獎。 (1)創建了物理學四大分支狹義相對論、廣義相對論、宇宙學和統一場論,量子論主要創始人之一(2)相對論:廣義相對論和狹義相對論。

相對論將經典物理學在邏輯上統一起來,使經典物理學成為一個完善的科學體系。狹義相對論在狹義相對論原理的基礎上統一了牛頓力學和麥克斯韋電動力學兩個體系,指出它們都遵循狹義相對論原理,牛頓力學只是物體定律的一個很好的近似低速移動。廣義相對論在廣義協變的基礎上,通過等效原理建立了局域慣性長度與通用參考系數之間的關系,得到了所有物理定律的廣義協變形式,建立了廣義協變引力理論,牛頓的引力理論萬有引力理論只是它的第一個近似值。這從根本上解決了以往物理學局限于慣性系的問題,并提供了邏輯上合理的安排。相對論嚴格考察了時間、空間、物質、運動等物理學基本概念,提供了關于時間、空間和物質的科學、系統的觀點亞里士多德初中物理,從而使物理學成為邏輯上完善的科學體系。狹義相對論給出了高速運動物體的運動定律,表明質量和能量是等價的,并給出了質能關系。這兩個結果對于低速運動的宏觀物體并不明顯,但在研究微觀粒子時卻顯示出極其重要的意義。由于微觀粒子一般運動速度非常快亞里士多德初中物理,有的接近甚至達到光速,因此粒子物理與相對論密不可分。質能關系不僅為量子理論的建立和發展創造了必要條件,也為核物理的發展和應用提供了基礎。 1922年諾貝爾物理學獎授予愛因斯坦時,只是說“因為他對理論物理的貢獻,也因為他發現了光電效應定律”。

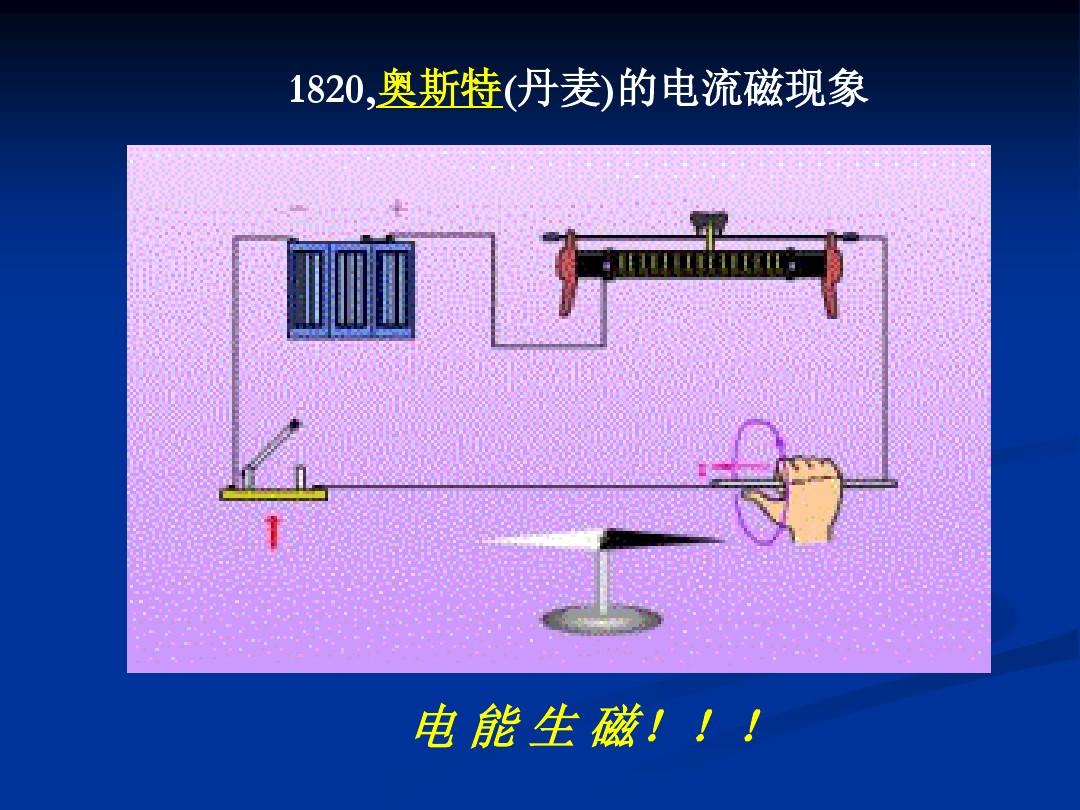

“給愛因斯坦的諾貝爾物理學獎演講甚至沒有提到愛因斯坦的相對論。(注:相對論沒有獲得諾貝爾獎的一個重要原因是它缺乏大量的事實驗證。)(3)能量守恒定律:E=mc^2,物質不朽定律,規定物質的質量不朽;能量守恒定律,規定物質的能量守恒,正確解釋了各種物質。核反應闡明了物質不滅定律和能量守恒定律的本質,指出了兩個定律之間的密切關系,加深了人類對自然的認識。 (4)光電效應:1905年,愛因斯坦。提出光子假說并成功解釋了光電效應,因此獲得1921年諾貝爾物理學獎。光照射金屬引起材料電性能變化的現象統稱為光電效應。人們對光是一種波表示了極大的肯定,他用光電效應合理地解釋了光的波粒二象性。 4.安培(1775-1836)法國化學家、數學家、物理學家。他在電磁效應研究方面取得了杰出成就,在數學和物理學方面也做出了貢獻。電流的國際單位安培就是以他的姓氏命名的。 (1)安培定律:奧斯特發現電流磁效應的實驗引起了安培的注意。他長期以來對庫侖認為電與磁之間沒有關系的信念受到了極大的動搖。他把所有的精力都集中在研究上。兩周后,他提出了磁針旋轉方向與電流方向的關系以及右手定則的報告。后來,這條法則被命名為安培法則。

安培定則表達了電流與電流激發的磁場的磁通線方向之間的關系。它也稱為右手螺旋法則。 ①.線性電流的安培法則:用右手握住導線,使直拇指所指方向與電流方向一致。那么彎曲的四根手指指向的方向就是磁力線的方向。 ②.環電流的安培法則要求右手彎曲的四個手指與環電流的方向相同。那么直拇指指向的方向就是環形電流中心軸上的磁力線方向。 (2)發現電流相互作用定律:他提出,電流方向相同的兩條平行載流導線相互吸引,電流方向相反的兩條平行載流導線相互排斥。還討論了兩個線圈之間的吸引力和排斥力。 (3)發明檢流計:安培還發現線圈中流動的電流所表現出的磁性與磁鐵相似,并創造了第一個螺線管。在此基礎上,他發明了檢流計來檢測和測量電流。電流的國際單位是安培,縮寫為安培,符號為A。它的定義為:真空中兩根相距1米的無限長平行直導線,承載相等的恒定電流,當每根導線上的力為2×10-7N時,每根導體上的電流為1安培。 (4)總結了電流元素相互作用的定律——安培定律。安培對電流的相互作用做了四次精巧的實驗,并運用高度的數學技巧總結了電流元素之間相互作用的規律,描述了兩種電流。元素之間的交互與當前兩個元素的大小、間距和相對方向有關。

后來人們把這個定律稱為安培定律。 5、沃爾特(1745年2月18日—1827年3月5日)意大利物理學家,因1800年發明沃達樁而聞名。后被封為伯爵。沃爾特的電堆:沃爾特發現電導體可分為兩大類,第一類是金屬,它們接觸時會產生電位差;第二類是金屬,它們在接觸時會產生電位差。第二種是液體(現代語言中稱為電解質),與浸入其中的金屬接觸。它們之間沒有大的電氣差異。而且,當第二種導體相互接觸時,不會產生明顯的電位差。第一種類型的導體可以按順序排列,使得第一種類型相對于后一種類型為正。例如,鋅對銅呈正值。在金屬鏈中,一種金屬和最后一種金屬之間的電位差相同,就好像沒有中間接觸,第一種金屬和最后一種金屬直接接觸。 Volt最終想出了將多個第一導體和第二導體連接起來的想法,這樣就可以將每個接觸點產生的電位差相加。他稱該裝置為“堆”,因為它由浸泡在酸溶液中的鋅片、銅片和布的重復層組成。他在寫給英國皇家學會主席班克斯的一封著名的信(用法語寫的)中介紹了他的發明,信的標題是“關于不同導電物質接觸產生的電力”。電堆可以產生比靜電發電機大一個數量級的連續電流,從而開始真正的科學革命。 6.法拉第(公元1791年—公元1867年)是英國物理學家、化學家,也是著名的自學成才的科學家。

(1)電磁感應:當他將兩根獨立的電線纏繞在一個大鐵環上,將其固定在椅子上,并使電流通過其中一根電線時,另一根電線也產生了電流。因此,他進行了另一項實驗,發現如果磁鐵穿過線圈,線圈中就會產生電流。當運動線圈經過靜止磁鐵時,也會發生相同的現象。 (2)發電機:他的演示向世人確立了“磁場的變化產生電場”的概念。這種關系通過法拉第電磁感應定律進行數學建模,并成為四個麥克斯韋方程之一。然后將該方程組集成到場論中。法拉第根據這個定理發明了早期的發電機,它是現代發電機的鼻祖。 (3)光與磁的關系:法拉第將磁力線和電力線的重要概念引入物理學。通過強調不是磁鐵本身而是它們之間的“場”,法拉第為當代物理學的許多進步開辟了道路。其中包括麥克斯韋方程組。法拉第還發現,如果偏振光穿過磁場,其偏振態會發生變化。這一發現具有特殊意義,因為它首次證明了光與磁之間的關系。 7、伽利略·伽利萊( ,1564年2月15日—1642年1月8日),16世紀至17世紀意大利物理學家、天文學家。他在科學上為人類做出了巨大貢獻,是現代實驗科學的奠基人。一。他被譽為“現代力學之父”、“現代科學之父”、“現代科學家第一人”。

(1)望遠鏡:他將凸透鏡和凹透鏡放置在適當的距離處。就像荷蘭人看到的那樣,肉眼看不見的遠處物體經過放大后可以清晰地看到。他沒有休息,立即開始打磨鏡片,這是一項耗時又細心的工作。他花了幾天時間,磨出了一對凸透鏡和凹透鏡,然后制作了一個精美的可以滑動的雙層金屬管。伽利略小心地在管子的一端放置了一個較大的凸透鏡,在另一端放置了一個較小的凹透鏡,然后將管子指向窗口。當他從凹透鏡的一端看去時,奇跡發生了。遠處的教堂仿佛就在眼前。他可以清楚地看到鐘樓上的十字架,就連停在十字架上的一只鴿子也看得很逼真。 (2)力學:伽利略對運動的基本概念,包括重心、速度、加速度等進行了詳細的研究,并給出了嚴格的數學表達式。尤其是加速度概念的引入,是力學史上的一個里程碑。有了加速度的概念,力學的動力學部分就可以建立在科學的基礎上。在伽利略之前,只有靜力學部分有定量描述。伽利略曾非正式地提出了慣性定律(見牛頓運動定律)和物體在外力作用下的運動定律,為牛頓正式提出第一、第二運動定律奠定了基礎。伽利略可以說是牛頓創立經典力學的先驅。伽利略還提出了合力定律、拋射運動定律,并建立了伽利略相對論。伽利略對力學的貢獻是多方面的。

(3)天文學:他是第一個利用望遠鏡觀察天體的科學家,并取得了很多成果。這些成就包括:月球表面不平整的發現、木星有四顆衛星(現在稱為伽利略衛星)、太陽黑子和太陽自轉、金星和木星的盈虧現象、銀河系的發現等。由無數星星組成。他用實驗證實了哥白尼的“地震說”,徹底否定了統治千余年的亞里士多德、托勒密的“天體運動說”。 (4)熱科學:最早的溫度計是意大利科學家伽利略·伽利雷于1593年發明的。他的第一個溫度計是