1、探究-平面鏡成像的特征教學設計講課班主任:馮湘梅講課班級:八年級三班一、說教材本節是八年級北工大版數學下冊第五章第三節的內容。是在學習了光的傳播和光的反射的基礎上,對光的反射的延展,是光的重要組成部份,它與中學生的生活實際聯系非常密切。教材以探究平面鏡成像特性為主線,讓中學生經歷探究平面鏡成像特性的過程。彰顯出“從生活邁向化學,從數學邁向社會”的理念。本節“平面鏡成像特性”是一個完整的探究過程,在通過實驗得出平面鏡成像的有關知識后,重視引導中學生運用所學的知識去剖析解釋大量生活中的成像問題。中學生在經歷此探究過程中,學習對實驗過程中信息的記錄和處理。在探究“平面鏡成像特性”中感受化學現象的美妙與和諧

2、,獲得“發現”成功的喜悅。通過對平面鏡的應用的了解,初步認識科學技術對人類生活的影響。二、學情剖析大部份中學生對平面鏡成像有比較豐富的感性認識,但這個認識中因為視覺的問題存在一個誤區“物體離平面鏡越遠像越小”,在實驗中,要讓中學生通過觀察實驗現象把此問題糾正過來。教學中,要通過探究過程培養中學生實事求是的科學心態。在日常生活中,對平面鏡成像的規律中學生易遭到錯誤生活經驗的影響,不能正確的了解鏡中像和物體關系,非常是對像和物體大小相等不能正確理解。在探究實驗中讓中學生通過觀察鏡中像和置于穿衣鏡后與物體大小相同的物體重合了,來體驗像和物體的大小相等,同時通過指出人眼對遠近的物體大小覺得不同來加深對像和物體大小

3、相等的了解。其次中學生不能正確的理解平面鏡成實像的現象,通過在像的位置挪到一個光屏,在光屏上得不到像來正確認識實像。因而在本節課教學中通過實驗探究和小組合作交流的方式讓中學生自己總結出推論。迸發了中學生的學習興趣,養成動手與合作能力與習慣。三、設計思想培養學生觀察思索、提出問題、猜想與假定、制定計劃、設計實驗、進行實驗、收集數據、分析論證等科學探究的能力,使中學生學習通過科學探究的方式去獲得答案。通過實驗探究培養中學生實事求是的科學心態和團隊合作精神。使中學生在老師的指導下,用所學到的知識去認識生活、解釋問題。四、教學目標(一)知識和技能1、了解平面鏡成像的特性。2、了解平面鏡成實像,了解實像是如何產生的

4、。3、理解日常生活中平面鏡成像的現象。(二)過程與技巧1、經歷“平面鏡成像特性”的探究,學習對實驗過程中信息的記錄和處理。2、觀察實驗現象,感知實像的含意。3、通過觀察感知球面鏡對光線的作用。(三)情感、態度與價值觀1在探究“平面鏡成像特性”中感受化學現象的美妙與和諧,獲得發覺成功的喜悅。2培養實事求是的科學心態。3通過對平面鏡的應用的了解,初步認識科學技術對人類生活的影響。五、重點與難點重點:設計探究平面鏡成像特性的實驗探究活動,難點:實像概念的構建過程。六、教學手段本課采用“科學探究”的方式,提出問題推測假定擬定計劃與設計實驗實驗探究剖析論證等實驗探究的方式,使中學生在自主探究的過程中,獲得

5、知識和技能。具體的教學方式是:班主任引導、學生自主探究、交流合作討論.七、教學過程(一)創設情境,引入新課小魔術(1)消失的粉筆打開一個粉筆盒,中學生見到滿滿一盒粉筆。蓋上蓋子,蒙上一塊手帕,向粉筆盒輕輕吹口氣再將其打開平面鏡成像實驗教案,中學生發覺粉筆盒變空了。朋友們想曉得這神奇現象的緣由嗎?(二)新課教學1、平面鏡成像特性請中學生回答日常生活中你所曉得的平面鏡?中學生小組討論后回答。觀看幻kt板圖片,看看河水中的建筑物的倒影有哪些特征呢?中學生小組討論后回答。提出猜測:平面鏡成像有哪些特征呢?(班主任不做任何暗示,讓中學生充分想像)中學生討論、歸納可能有下述推測:(容許有不正確推測)(1)像與物等大;(2)像與物到平面鏡的

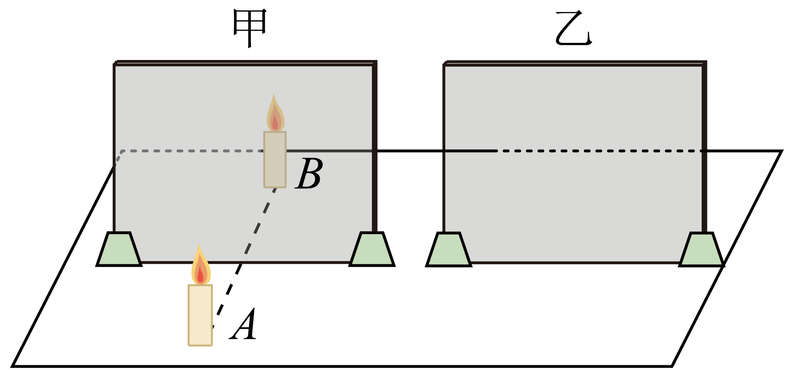

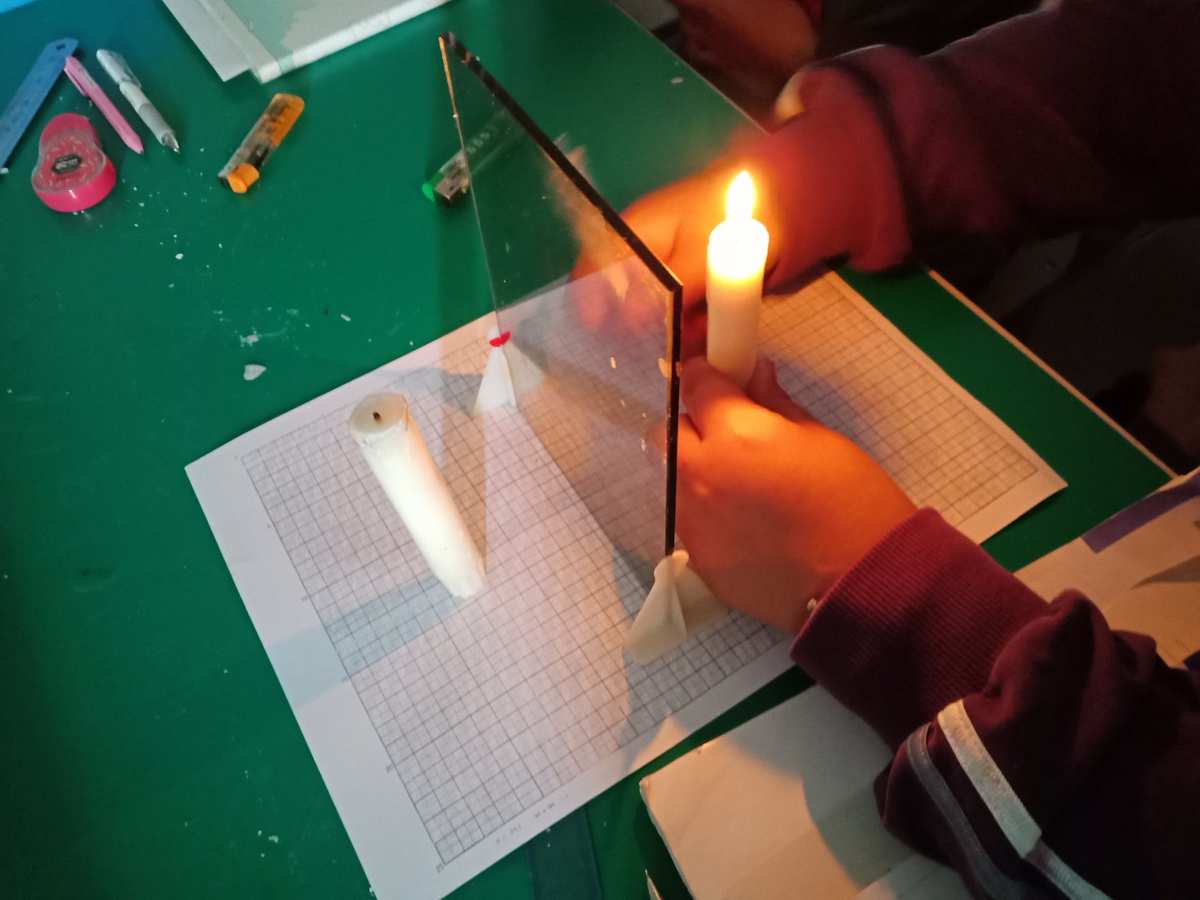

6、距離相等;(3)像與物左右相反;擬定計劃與設計實驗:實驗器材:兩個完全一樣的塑膠片,光具座,一塊玻璃板,一個光屏,刻度尺,座標紙設計實驗:怎么確定像的位置?中學生討論后回答。進行實驗與搜集證據:實驗步驟:(1)將玻璃板垂直放在光具座的中央,在玻璃板的兩側立一個塑膠片,透過玻璃板觀察其另一側面的塑膠片的像。(2)將光屏置于像的位置,不透過玻璃板,直接觀察光屏上有無像。(3)將相同的另一個塑膠片置于像的位置,觀察像與后面那種塑膠片的大小關系。(4)移到塑膠片的位置,觀察其像的大小有無變化。(5)量出塑膠片和像到玻璃板的位置。剖析實驗記錄:實驗討論:(1)為何用玻璃板取代平面鏡?(2)實驗中為何要

7、用兩個完全相同的塑膠片?能換成其他物體嗎?(3)平面鏡成的像與小孔成的像有哪些不同?得出實驗推論(1)像與物大小相等(2)像與物到平面鏡的距離相等(3)像與物的連線與鏡面垂直(4)平面鏡成的是實像2平面鏡成像原理人眼能看見各類各樣的物體,是由于由物體發出的光或反射的光射入眼里,導致了視神經的覺得,并不是光從耳朵發射向物體的。如圖所示,人眼是依照光的直線傳播來判定物體位置的。人能聽到像是由于有光線入人眼。燃起的蠟燭上P點射出的任意兩條光線PA、PB經平面鏡反射后的反射光線E1A、E2B的反向延長線相交于P點,人才會倍感P點是一個“發光點”,而P點就是P點的實像。同理,蠟燭上的其他點也都能在平

8、面鏡內形成對應的實像點,它們共同組成了蠟燭的實像。為此,平面鏡中的實像是由射入人眼里的發射光線的反向延長線所產生的。(這是平面鏡成像的原理)平面鏡成像畫圖(方式歸納)平面鏡成像的應用八、課堂小結:1、平面鏡成像的特征:(1)成實像;(2)像與物等大;(3)像與物到平面鏡的距離相等(4)像與物的連線與鏡面垂直。2、科學探究的過程包括以下要素(視中學生的具體情況,可明晰):(1)提出問題(2)推測與假定(3)擬定計劃與設計試驗(4)進行實驗與搜集證據(5)剖析與認證(6)評估(7)交流與合作。九、布置作業:讓中學生在理解科學探究的情況下寫出簡單的探究報告(包括探究的問題、探究的過程和探究的推論)

9、自讀教材“球面鏡”部分。十、教學反省本節課基本的思路是讓中學生自主的探究。對班主任來說,實驗探究課是一節特別無法駕馭的課,無論是教學設計,還是引導中學生擬定計劃設計實驗到進行實驗探究平面鏡成像實驗教案,都有相當的難度。雖然探究的目的十分明晰,無非是探究平面鏡成像的規律。但中學生初次學習數學,對化學中的科學探究過程還不是非常熟識,非常對制訂實驗計劃存在一定的難度。班主任在教學設計中應當認真考慮并進行積極突破的問題,必要時班主任要積極引導中學生克服難點。中學生按照實驗的現象和日常生活中的現象進行推測,在此班主任只要引導好中學生打開她們的思路,使中學生能大膽的進行推測。對于中學生的看法班主任不要評價對與錯,只是引導她們,使其看法盡量合理。但在

10、探究過程中,一定要引導好,即不能失控,也不能出現包辦的現象。這節課的學習療效怎樣?中學生的體會能夠說明一切。課后,一名中學生深有感慨的說,上這樣的課,就曉得如何去學了,也會學了。還有的中學生說,如果能時常地這樣去訓練,那我們對科學實驗探究的興趣,必超過對籃球、對電子游戲的癡迷。由于她們急于去探究科學的奧妙。所以,這節課沒把重點放到知識推論上,而是放到迸發中學生的探究興趣上,讓中學生經歷有意義的探究活動,體驗正確的認識是如何形成的,這是筆者在教學過程中覺得比較成功的一面。其實有些問題還不能用現有的知識來解決,但讓中學生帶著問題進行學習,本身就是探求。這些以實驗探究為手段,讓中學生自己解開科學之謎的方式,大大迸發了中學生的求知欲,調動了中學生的學習主動性,有利地培養中學生的獨立探求能力和創造能力。