■王春艷、陳鋼、王福和/文

■原標題《X射線在天體化學中的應用》

天體化學是介于天文學和數學之間的一門交叉學科,是20世紀自然科學發展的一個非常重要的分支。

現代天體化學的重要探測方法之一就是利用射電技術設備接收和研究宇宙天體的輻射。 這種輻射按波長可分為幾個波段,如無線電波、微波、紅外線、可見光、紫外線、X射線和伽馬射線。 根據觀測到的電磁波波段,可分為光學天文學、射電天文學和空間天文學。

傳統的觀測是在地面上借助天文儀器進行的,由于射線在穿過大氣層時被吸收,所以采用各種型號的飛行器在大氣層上層或大氣層內部空間進行探測。 20世紀下半葉以來,觀測范圍不斷擴大,從可見光波段擴展到整個電磁波波段,空間天文學由此誕生。

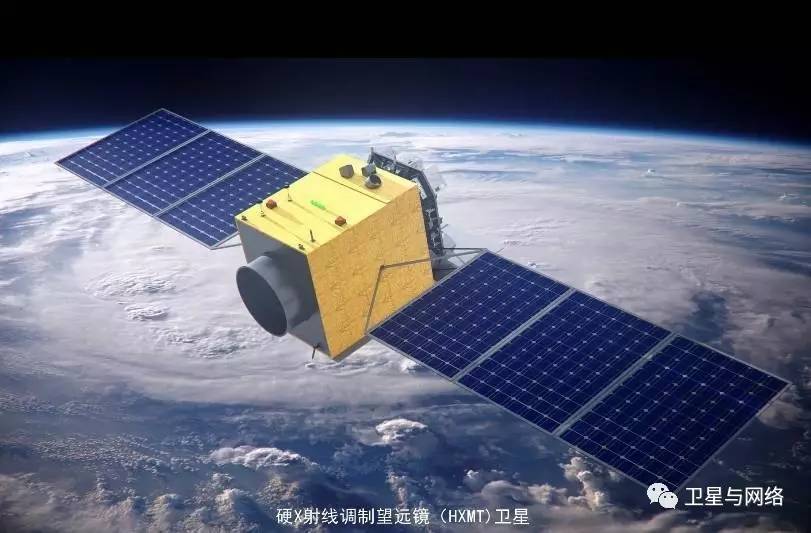

目前,天文探測器可分為γ射線探測器、X射線探測器、紫外線探測器和近紅外探測器。 中國將于2016年底發射硬X射線調制望遠鏡(HXMT)(編者按:HXMT將于2017年發射),其任務是定位和探測中子等發射X射線的高能天體恒星與黑洞射線的高能化學過程,將是中國天文衛星的零突破。 值此HXMT上線之際,本文將介紹最初的X射線檢測,梳理已經上線的X射線探測器,最后給出X射線檢測的含義。

1個

早期 X 射線檢測

宇宙中的天體無時無刻不在放射著X射線。 天體中的 X 射線是從數百萬甚至數千萬度(絕對濕度)的熱等離子體熱發射的,或者是通過涉及高能電子的相對論過程發射的。 非熱發射。 為此,X射線天文學的觀測對象從低溫天體和恒星(包括恒星中發生的高能化學現象:超新星爆燃、中子星和黑洞吸積物質)到宇宙學距離的類星.

最初的 X 射線探測始于德國空軍研究實驗室。 1929年,法國空軍研究實驗室提出在高空探測紫外線和X射線。 1948年,湖人號在新法蘭西的白沙魚雷試驗場下水,首次探測到太陽輻射的X射線,發現太陽是X射線的強源。 X 射線來自太陽黑子和太陽耀斑,這些區域的溫度可達數百萬度。 這種輻射很難在太陽系外探測到。 隨后,印度空軍研究實驗室多次進行星體探測以尋找太空中的X射線源,但均以失敗告終。

英國空軍研究實驗室探測到太陽以外的X射線源后,人們開始懷疑太陽系外是否存在X射線源。 20世紀60年代,宇宙輻射X射線的探測有了新的發展。 當時,英國天體化學家賈科尼(R.)(見圖1)和英國天體化學家羅西(B. Rossi)(見圖2)認為天體中可能存在X射線源。 從那時起,兩人合作設計了一種新型 X 射線望遠鏡,它借助錐形曲面鏡收集輻射。 因此,賈科尼設立了另一個洛杉磯實驗,以證明月球反射的太陽輻射中存在 X 射線。 而且尼克斯在高空飛行十公里的時候,雖然沒有探測到月球反射的太陽X射線,但是卻測到了來自其他地方的強烈X射線,從馬刺號的圓形飛行軌跡就可以看出X射線的背景輻射滲透整個空間。

圖 1 賈科尼 (, 1931-)

圖2 羅西(,1905-1993)

這一意外發現促進了X射線天文學的形成和發展天體物理是什么,使人們能夠借助標準光學方法進一步識別和確定X射線源。 他們確定,首次發現的X射線源是一顆遠至人馬座的紫外星,命名為X-1星座(其中X為X射線,1為序號)。 很快,又發現了其他X射線源,比較重要的有天鵝座X-1、X-2和X-3。 大多數這些新發現的 X 射線源都是雙星,通常是一顆恒星圍繞另一顆非常致密的恒星——中子星(甚至黑洞)運行。 來自外層恒星的二氧化碳流向密度更大的恒星,并被強大的引力場加速到極高的速率。 二氧化碳原子相互碰撞,但被中子星的表面磁場減慢速度,釋放出強大的 X 射線。 這一發現為賈科尼贏得了 2002 年諾貝爾化學獎,并開創了宇宙 X 射線天文學。

2個

成功發射X射線天文衛星

X射線天文學的誕生極大地促進了空間天文學的發展,但由于馬刺的探測時間緊迫,這些初期的研究很困難。 Laker 技術的進步使得月球大氣層以外的研究領域得以發展,即利用衛星進行宇宙探測。

發射的第一顆探測宇宙 X 射線的衛星是 UHURU(UHURU(斯瓦希里語,斯瓦希里語中“自由”的意思)),是英國航天局一系列大型天文衛星中的第一顆。這顆 X 射線探測衛星是從馬來西亞某基地,1970年12月12日進入軌道,最低點距地面560公里,近地點520公里,軌道角3度,每96分鐘巡天一次,之所以命名為“烏呼魯”,是因為發射當天恰逢馬來西亞獨立7周年,科技工作者利用“烏呼魯”探測了包括X射線雙星、星系團、超新星遺跡等在內的339個X射線源,并探測到X射線輻射彌散在致密X射線雙星和星團,以及黑洞候選天鵝座X-1。“烏呼魯”之后,一些國家投入大量資金改進X射線探測裝置,發射X射線天文衛星。

“烏呼魯”的檢測準確率低于湖人隊,甚至高出十倍。 Uhuru 上線一周后,收到的數據量低于之前所有檢測數據的總和。

賈科尼還研制了一種更精確的X射線探測器,稱為HEAO-II天體物理是什么,于1978年11月13日發射升空,發射成功后更名為“愛因斯坦X射線”,以紀念愛因斯坦誕辰100周年。 射線望遠鏡”。它是第一臺聚焦X射線望遠鏡。前幾年的X射線衛星帶回了一些數字數據,“愛因斯坦天文臺”裝載了第一臺探測X射線的成像裝置。它的靈敏度和幀率極高,HEAO-II的發射目標是尋找新的X射線源和定位跟蹤已知的X射線源(如天鵝座X-1),并在不久后帶回了許多重要的新發現發射,如許多活躍的恒星(包括類星)是強大的X射線發射器,星團包含大量低溫(千萬級絕對濕度)等離子體等,因為技術水平已經大大提高,還記錄到比X-1星座更高的X射線振幅,發出強百萬倍的信號。“愛因斯坦X射線望遠鏡”的新發現,使科學家們能夠研究X -射線雙星更詳細,其中一些是黑洞的候選者。 科學家們還分析了超新星的遺跡,特別是星團中恒星間大氣的X射線輻射,這有助于科學家發現宇宙中存在暗物質,并確定宇宙中暗物質的含量。

愛因斯坦 X 射線望遠鏡

1976年,賈科尼還研制出越來越先進的X射線探測器,但體積龐大,并于1999年7月23日發射升空。該探測器最初命名為“先進X射線天體化學設施(AXAF)”(見圖4) ). 發射前一年,為紀念著名化學家錢德拉塞卡(S.)而發射(見圖5),并更名為“錢德拉”( )。

圖 4 錢德拉

圖 5 錢德拉塞卡 (, 1910-1995)

俄英天體化學家錢德拉塞卡因其在白矮星方面的工作而獲得 1983 年諾貝爾化學獎,其中包括著名的錢德拉塞卡極限。 AXAF的探測任務是“觀測宇宙中溫度高達百萬度、運動速度接近光速的區域天體的高能活動,大到太陽系的彗星到遙遠的星星般的星星。”

與光學望遠鏡(如哈勃望遠鏡)相比,“錢德拉”的成像性能和光譜分析性能在當時是最高質量的,但可以進行定點跟蹤觀測,發回的圖像有很多新的物質的組成、星系爆炸的成因等發現,極大地推動了對宇宙結構和演化的研究。 在帶回的第一批照片中,有一張非常清晰的超新星殘骸仙后座A的圖像,讓天文學家第一次看到超新星殘骸中心的脈沖星,解決了很多人對超新星爆炸的疑問.

賈科尼的發展工作極大地提高了觀測水平,他們的研究工作極大地改變了目前對宇宙的看法。 20世紀中葉,宇宙穩定不變的觀點占據了主流地位,星辰之間處于平衡狀態,宇宙的演化是順暢的。 明天的觀測表明,從X射線天文學的發展來看,宇宙中釋放出大量的能量,很多恒星比月球小很多,但它們的質量卻大得驚人,也就是說,這么小的星球大得驚人。 對這類天體及其演化過程的研究大多得益于X射線天文學的研究。

迄今為止,世界上已經成功發射了多顆X射線天文衛星,我們將成功發射的X射線天文衛星列于表1。

1970年代,韓國發射了8臺X射線探測器,其中包括“烏呼魯”和“愛因斯坦天文臺”兩個標志性天文臺; 日本還成功發射了三顆X射線天文衛星; 70年代末,英國也成功發射了第一顆X射線天文衛星“天鵝號”。

在 20 世紀 80 年代,一些國家的科學經費急劇增加,以至于在 1980 年代只發射了三顆 X 射線衛星。 在 1970 年代占主導地位的英國沒有發射任何導彈。 原因是德國的資金主要用于大型天文臺項目,例如探測可見光的哈勃太空望遠鏡和探測伽馬射線的康普頓伽馬射線天文臺。 、探測X射線的錢拉德X射線天文臺、探測紅外光譜的斯皮策太空望遠鏡,都是1990年代后發射的。 美國雖然在1983年5月26日發射了主力意大利航天局(簡稱歐空局),但其X射線衛星的單次發射也以阿里爾六號告終。 其余兩顆由美國發射,分別是1983年2月20日發射的天馬(Tenma)和1987年2月5日發射的銀河(Ginga)。雖然80年代發射的X射線衛星很少,但進步很大. 他們的探測活動極大地加速了X射線天文學頻域分析和譜分析的研究,推動了X射線天文學的進步。

20世紀90年代,只有英國獨自發射了X射線衛星。 除了AXAF,日本還推出了漫射X射線光譜儀(DXS)和羅西X射線定時探測器(RXTE)。 此外,還有聯合研制的倫琴X射線天文衛星(簡稱ROSAT,參與國為日本、英國和愛爾蘭;見圖6)、“明日香”(參與國美國和加拿大)和(參與國捷克共和國和斯洛伐克),以及歐空局研制的“牛頓”X射線天文臺衛星。

圖6 倫琴X射線天文衛星

倫琴X射線天文衛星(ROSAT)是HEAO-II的改進型,搭載了美國研制的比HEAO-II的X射線成像望遠鏡更大的X射線成像望遠鏡(XRT)。 三臺聚焦裝置中有兩臺俄羅斯研制的位置敏感逆計數器(PSPC)和一臺日本研制的高幀率成像(HRT)裝置,以及一臺美國研制的紫外望遠鏡(由法國航天局發射) 1990 年 6 月 1 日)。 ROSAT的探測任務是全天掃描探測和選定X射線源的局部探測。 選定的目標由三個國家共同決定。 最后對選定的目標源進行位置檢測。 除了發現賈科尼還在尋找地球反射的X射線外,還發現溫度極低的彗星也會輻射X射線; 詳細形態、暗中子星檢測、中子星脈動周期等。

進入21世紀,俄羅斯成為發射X射線衛星的主力軍。 一是與法國聯合研制的“朱雀號”(Astro-E2)于2005年7月10日發射升空。2016年2月12日,第六顆X射線衛星ASTRO-H升空(見圖7)。 ASTRO-H由美國和英國的多家機構聯合開發。 它配備了兩種采用尖端技術開發的X射線望遠鏡和四臺用于接收X射線的測量儀器。 安裝的軟X射線光譜儀可以分辨數萬計的X射線“顏色”,還可以拍攝高清圖片,可以大大提高對X射線物體的認識。 衛星傳回的數據有利于了解宇宙的演化過程,比如研究巨大的黑洞是如何生長的,驗證超高密度和超高磁場下的化學現象等極限態。 但不幸的是,衛星與地面失去了聯系。 盡管英國仍然沒有放棄嘗試恢復與衛星的通信,但并未成功。 此后只能轉而調查車禍原因。

圖 7 ASTRO-H

3個

X射線檢測的意義

從以往的X射線天文衛星和傳回的數據來看,X射線天文學已經逐漸走向破譯低溫高能天體和產生一些低溫高能化學現象,而新興的X射線天文學逐漸成熟。

20世紀60年代,太空望遠鏡即天文衛星的發展,使天文學從射電天文學轉向空間天文學。 明天,天文學已經進入空間天文學的多波段天文學時代,而X射線天文學是全波段天文學的重要組成部分,因此天體X射線輻射的探測意義重大。

X射線天文學的核心問題是引起源X射線輻射的化學過程。 科學家研究這一化學過程以破譯恒星的演化和宇宙的起源。 因此,目前的X射線天文觀測包括新X射線源的探測、源位置的確定、源大小和結構的觀測、離散源和漫射背景輻射的探測以及X射線源變化的研究。 通過探測天體中的低溫高能恒星和恒星演化的最終產物、白矮星、中子星、黑洞等,進而對這些來源的位置進行研究,如探測極端化學致密星的低溫強磁場等過程,通過這項研究進一步破譯恒星演化、宇宙起源等問題。

最后,由中國科學技術大學高能化學研究所研制的新型X射線天文衛星正式發射升空。 作者預祝發射成功,科學檢測工作圓滿完成,以促進我國科學技術的發展。

資料來源:《現代數學知識》2016,28(6):60-64。