◎?qū)嵙曈浾叨霹i

中科大國家天文臺研究員、500米口徑球面射電望遠鏡(FAST)首席科學家李迪及其團隊成員辦公室集中在五樓中國科學技術大學國家天文臺辦公樓。 一幅“千里江山”圖。

這是李迪根據(jù)東漢著名文學家王希孟的名畫《千里江山圖》,結合FAST的相關成果,請人速寫的一幅畫。 畫中的湖泊代表脈沖,波峰則用真實的數(shù)據(jù)曲線描繪,分別代表了不同時刻快速手榴彈電風暴脈沖爆發(fā)的次數(shù)和能量。 被譽為“中國天眼”的FAST位于畫面左下方,靜靜觀察著一切。 此圖為李迪團隊使用FAST在快速手榴彈電風暴領域取得的豐碩成果。

不久前,李迪團隊加入的國際科研團隊通過多年探測和智能估算,明確了李迪團隊發(fā)現(xiàn)的全球首個持續(xù)活躍重復快速手榴彈電風暴磁場反轉現(xiàn)象。 相關成果發(fā)表在去年5月的《科學》雜志上。

5月30日,李迪榮獲第三屆省創(chuàng)新獎。

揭開快速手榴彈電風暴的面紗

說到李迪的團隊,繞不開的就是對快速手雷電風暴的一系列突破性研究。 在前不久公布的2022年中國科學十大進展中,“FAST精細刻畫主動重復快榴彈電風暴”位列其中,李迪團隊是這項研究的重要貢獻者。

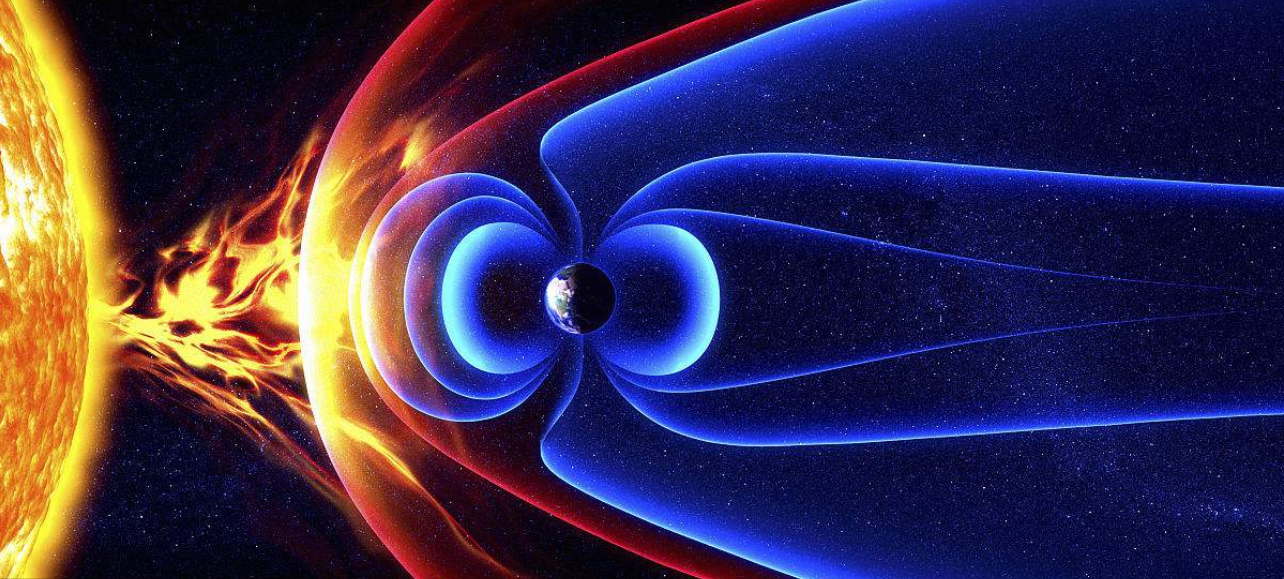

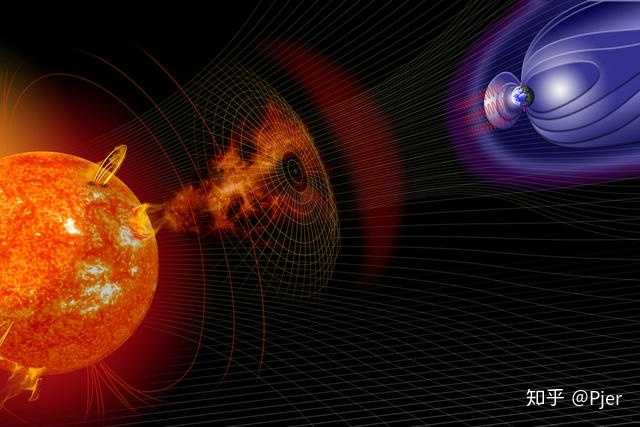

快手雷電暴是射電波段的一種極其強大的電磁波爆發(fā),屬于宇宙中的極度爆燃。 “快速手榴彈電風暴在幾微秒內(nèi)釋放的能量相當于太陽在幾天甚至一年內(nèi)釋放的能量。研究這些極端爆燃的形成機制可能會對化學和天文學產(chǎn)生革命性的影響。 “ 李迪說道。

人眨眼的時間約為300微秒,而快速手榴彈電風暴的持續(xù)時間只有幾微秒,這也注定了極難“捕捉”。

FAST的出現(xiàn)也逐漸揭開了快速手榴彈電風暴的神秘面紗。 FAST 是世界上最大、最靈敏的單口徑射電望遠鏡。 當它睜開眼睛時,數(shù)億光年外的宇宙盡收眼底。

時間回到2019年5月,當時李迪團隊成員、國家天文臺博士生牛辰輝在處理FAST觀測數(shù)據(jù)時,發(fā)現(xiàn)了一組獨特的數(shù)據(jù)。

“當時我非常激動,我們很快排除了是脈沖星和射電干擾,確定脈沖來自新的快榴彈電風暴。” 牛辰輝回憶道。 按照國際慣例,快速手榴彈電風暴以探測日期命名為FRB。

在后續(xù)觀察中,研究人員發(fā)現(xiàn),快手雷電風暴并不像其他快手雷電風暴那樣,閃過一次就“見頭見尾”,而是持續(xù)活躍,時刻閃耀。 為了確定它的“故鄉(xiāng)”,研究人員邀請了一個多國望遠鏡團隊一起進行觀測。

“在綜合分析觀測數(shù)據(jù)后,我們確定,快榴彈電風暴的‘家’是距我們30億光年的貧金屬矮星。” 牛辰輝介紹道。

在確認了主星信息后,研究人員進一步發(fā)現(xiàn),F(xiàn)RB從未停止過爆發(fā),這也使其成為世界上發(fā)現(xiàn)的第一個持續(xù)活躍的重復性快速手榴彈電風暴,引起了天文界的廣泛關注。 也正是這一發(fā)現(xiàn)天文學與天體物理學雜志徐思遙,拉開了李迪團隊研究重復性快速手榴彈電風暴的序幕。

2022年6月天文學與天體物理學雜志徐思遙,全球首個連續(xù)活動重復快速手榴彈電風暴的研究成果即將發(fā)表。 當年12月,李迪團隊再次發(fā)表了快榴彈電風暴的重要研究成果。 研究人員通過FAST進行深入觀測,成功捕捉到兩例快手雷電暴的極度活躍期,發(fā)現(xiàn)少量反復爆發(fā)的快手雷電暴具有圓偏振光輻射特征,圓偏振光度可達64%。 再次加深了人類對快榴彈電風暴輻射機理的認識。

又時隔半年,去年5月,同為李迪團隊的之江實驗室研究專家馮毅作為論文的共同第一作者,首次澄清了極端逆轉的存在。快榴彈電風暴周圍的磁場,這使得快榴彈電風暴的起源研究又向前邁進了重要一步。 本次研究的對象是李迪團隊的“老同學”——3年前發(fā)現(xiàn)的世界上第一個連續(xù)活躍的重復快速手榴彈電風暴FRB。

尋找宇宙微弱的回聲

不僅針對近幾年越來越火爆的快榴彈電風暴領域,F(xiàn)AST還有一項越來越基礎的天文研究任務——中性氫巡天。 狄力的團隊在這一領域也取得了突破。

中性氫研究是天文學領域的前沿課題。 它還可以幫助天文學家分析恒星產(chǎn)生、星系結構、氣體動力學以及活動恒星核的吸積和反饋等天體化學問題。 對于探索恒星和宇宙的演化具有重要意義。 . 目前該領域的一個重要研究方向是借助塞曼效應的基本原理,借助原子甲烷譜線探測星際磁場。

早在2003年,李迪和他的導師就利用日本阿雷西博望遠鏡首次提出了利用甲烷窄線自吸收(HINSA)檢測塞曼效應。 從2003年到現(xiàn)在,這兩六年里,李迪等人試圖借助阿雷西博望遠鏡、格林班克望遠鏡和日本等地的小型望遠鏡探測HINSA的塞曼效應,但是都以失敗告終。

直到2021年,得益于FAST無與倫比的靈敏度和光路的純度,李迪團隊首次成功檢測到HINSA的塞曼效應。

“我們在雙魚座附近的分子云中探測到大約4微高斯的星際磁場,相當于月球磁場的十萬分之一。” 李迪解釋說,這么弱的磁場無法抵抗云層、分子和塵埃。 向內(nèi)坍縮,分子云將很快經(jīng)歷引力坍縮,產(chǎn)生下一代太陽。 這為解決恒星產(chǎn)生三大經(jīng)典問題之一——磁通量問題奠定了基礎。 相關成果將于2022年1月登上《自然》雜志封面。

為了紀念這一突破,李迪還請人畫了一幅畫,是臨摹北宋著名文學家顧愷之的《洛神賦圖》。 磁場的漣漪如湖水般回蕩,分子云映襯著,醞釀著新星的誕生。 李迪認為“宇宙劇烈變化,終會形成微弱的回聲”。

在“無用”上工作

每當被問到研究距人類數(shù)億光年的宇宙有什么用時,李迪總是笑著回答:“現(xiàn)在看可能沒什么用,但這是為未來研究的。” “是人類探索未知的本能。有很多東西人類現(xiàn)在沒有去探索,未來可能會面臨難以想象的生存危機。”

天文學作為一門古老而現(xiàn)代的學科,是許多科學研究的基礎。 李迪覺得,基礎研究更多是出于個人興趣和全人類的好奇心,不一定是為了“有用”。 這也是李迪團隊前行的重要動力。

新生入學后,李迪會把手頭所有的科研項目都列出來,讓中學生選擇自己感興趣的方向。他對中學生一般只有一個要求,那就是不要第一個參與。項目直接進入最終畢業(yè)論文。

“我希望他們多和他們接觸,多探索,找出他們真正感興趣的東西,然后再決定深入研究哪個領域,而不是一路走到最后。” 李迪解釋道。

回憶起自己的求學經(jīng)歷,李迪覺得這些領導風格其實源自于自己的恩師。

“我的導師對我的啟發(fā)很大,他是一個很放松的人,他幾乎不限制我,讓我自己去探索。所以我不喜歡給團隊定太多規(guī)矩,他們自己做選擇,我會給予我所能支持的。” 李迪說道。

于是,如李迪所愿,隊中各路人才“百花齊放”。 有30出頭、同時擔任之江實驗室估算與天文項目負責人的馮毅,還有因“他的”而走紅網(wǎng)絡的李迪原博士生劉博陽。為中國空間站拍攝的照片”。

不僅僅是興趣和好奇,李迪也很看重交流的價值。 為了調(diào)動團隊溝通的積極性,李迪經(jīng)常在周日邀請團隊成員到奶茶店“集思廣益”,每次都選擇不同的、有自己特色的店面。 團隊成員在“探店”過程中互相交流心得,擦出更多火花。 氣氛倒是輕松,但管理卻不松。 從科研獎金的分配到辦公筆記本的選用,都有量化的規(guī)定。

“除了科研以外的事情,無論大小,都是按規(guī)定辦的,我們一起遵守。” 李迪說道。

現(xiàn)在,這支充滿激情、朝氣蓬勃的團隊正著眼于更深層次的宇宙,努力為人類帶來更多的驚喜。

海量資訊,精準分析,盡在新浪財經(jīng)APP