作業內容

教學目標

1. 知識與技能

1、熟悉平面鏡成像的特點;

2.了解真實圖像是如何生成的;

3.了解平面鏡在日常生活中的應用。

2、流程與技巧

1、通過游戲激發中學生學習和探索的興趣;

2.體驗對平面鏡成像特性的探索,了解科學探究的一般流程和技巧。

3、情感心態和價值觀

在《平面鏡成像特性》中探索平面鏡成像的美麗與和諧,獲得發現成功的喜悅。 讓中學生養成實事求是的科學心態。

教學重點:探究平面鏡成像的特點,體會探究的各個環節。

教學難點: 1.平面鏡成像原理及虛像概念; 2、組織引導中學生在探究過程中認真觀察、仔細分析平面鏡成像作業設計,并能得出正確的推論。

教學方法:探究法、討論法、實驗法。

教學用品:平面鏡、玻璃板、電子蠟燭、坐標紙、窗框、魔術盒、紙膠帶、多套平面鏡成像教學用品盒。

教學流程

簡介:通過自制的魔術盒,向中學生展示紙膠帶并將其放入魔術盒中,紙膠帶消失,在開頭留下懸念平面鏡成像作業設計,激發中學生的學習興趣,并介紹本課的標題。

新課講解:

1、平面鏡成像的特點

班主任問中學生:你們在哪里見過平面鏡? 中學生根據日常生活回答:玻璃、湖面等。班主任介紹了平面鏡的定義,并根據PPT上的圖片介紹了圖像和物體的概念。

班主任進行游戲環節:找兩個朋友,一個是物體,一個是圖像,要求正在制作物體的中學生按照屏幕上的要求完成相應的動作,圖像也完成相應的動作。 游戲結束后,讓中學生根據游戲嘗試猜測:圖像和物體有什么特點? 中學生回答,班主任介紹并探討了平面鏡成像的特點。

班主任把實物放在全身鏡、透明玻璃板和彩色玻璃前,引導中學生發現全身鏡和透明玻璃板的缺點。 他們意識到應該使用有色玻璃,引入了等效替代法,并進入了中學生的實驗。

實驗探索: 1、班主任介紹了實驗設備,特別是如何找到電子蠟燭在坐標紙上的位置。 中學生進行實驗并完成表格。 2、中學生實驗完成后,班主任問中學生:你們做了多少個實驗? 實驗改變了什么? 圖像和物體可以重合嗎? 引導中學生發現平面鏡所成的像與物體(板書)大小相等。 3、班主任老師展示了一群朋友的坐標紙和表格數據,指出了實驗中發現的問題,然后從實驗數據中發現:圖像與物體和平面鏡的距離相等(板書)。 4、班主任讓中學生再次觀察表格和方格紙,發現其他特征:圖像與物體的連線垂直于鏡面(板書)。 班主任總結平面鏡成像的特點,講解圖像和物體關于鏡面對稱(板書)。 5、鞏固:班主任將自制的物體放在平面鏡前,要求中學生根據所學的特點找到對應圖像的位置。

二、平面鏡成像原理

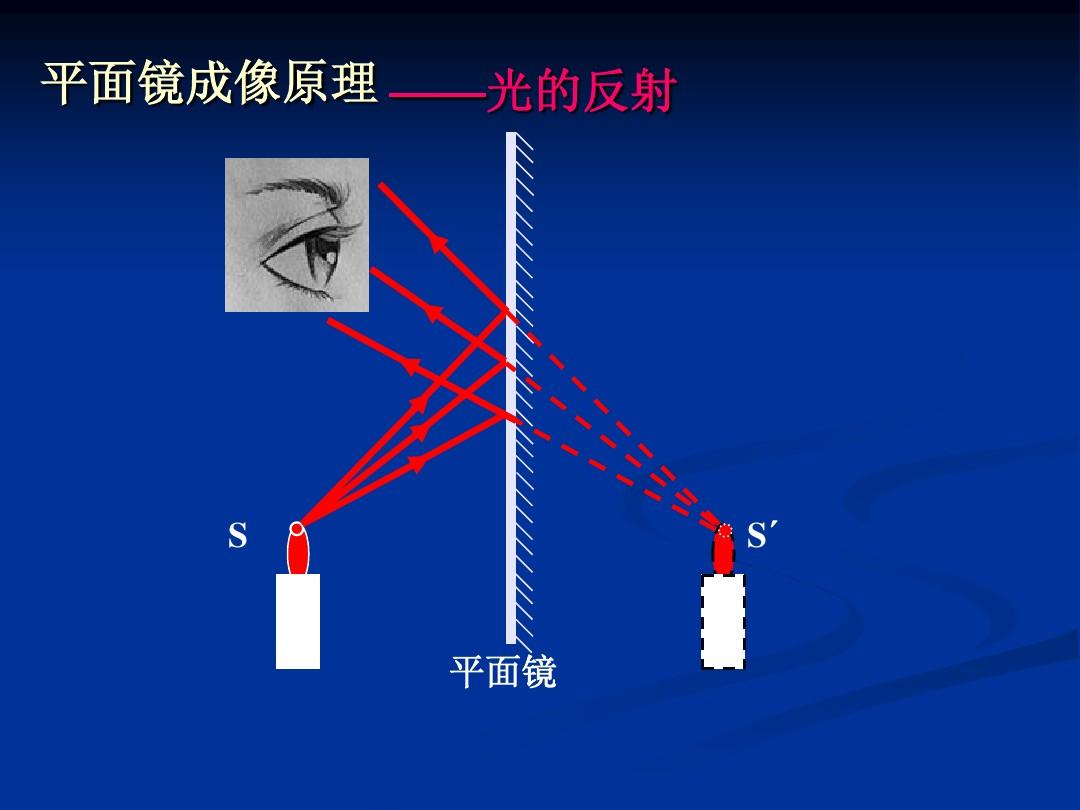

班主任問:人之所以能看見物體,是因為光射到人的眼睛上,而能看到平面鏡形成的圖像,其原理是什么? 用自制紙帶詳細演示平面鏡的成像過程,讓中學生發現平面鏡成像的原理:光的反射(板書)。 班主任問:像點有實際發出的光嗎? 中學生:沒有。 由此引入實像的概念,并要求中學生用光幕接受鏡子中電子蠟燭的圖像,卻發現找不到,進一步解釋了平面形成的圖像鏡子是實像。

3、平面鏡的應用

班主任介紹平面鏡的應用:根據全身鏡和口腔內窺鏡,講解平面鏡的成像功能。 然后介紹潛艇中的潛望鏡,并詳細講解潛望鏡的工作原理:光的反射,講解平面鏡可以改變光路。

4. 魔法的秘密

班主任讓中學生思考魔法盒的原理。 班主任把手伸進魔法盒里,中學生們可以看到魔法盒里斜放著一面平面鏡。 用PPT詳細展示了魔盒的內部結構,說明看到的包包背面是平面鏡。 形成的真實形象自始至終呼應。

五、總結

簡單總結本節課的學習內容:成像特點、原理及應用,講解兩個樣例問題,結束本節課。