引力的概念需要提升、拓寬和深化,值得認真研究。 以下是小編為您整理的關于高中物理重力的教學設計。 歡迎您閱讀。

【設計筆記】

新課程標準下的“雙基”教學應根據學生的認知特點和心理發展規律,采取低起點、小步驟、快步驟、精講習練、多重反饋、勤改正的教學策略,掌握課堂。 教學的平衡可以實現知識、技能和能力的同步提高。 通過本節課的前期備課高中物理功的板書,結合我班學生實驗熱情不高、積極性難以調動的實際情況,我打算用更吸引人的介紹,營造和諧、民主的氛圍。讓學生發揮想象力。 翅膀,通過實例、動手實驗、討論交流等方式了解重力,讓學生主動吸收知識、大膽提問、大膽猜測。 培養學生的探索能力和創新能力。

【教材解析】

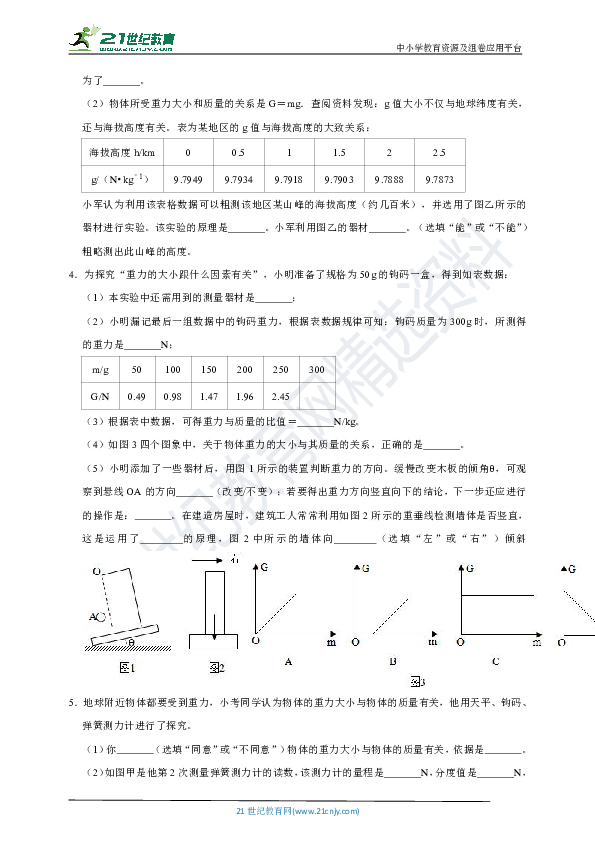

本節以上一章學到的力的常識為基礎,利用這些知識來研究最常見的力——重力。 教材中首先通過熟悉的例子向學生介紹重力的存在,然后通過學生的探究實驗,研究與物體重力大小相關的因素。 重力和質量之間的關系是通過繪制坐標得到的。 這種做法簡單又簡單。 學生很容易掌握,同時學到了一種利用數學知識解決物理問題的方法——形象法。 關于重力方向,課本首先解釋,用線懸掛物體后,物體靜止時線的方向就是重力方向。 這個方向稱為垂直方向,因此重力方向是垂直向下的,通過思考建議學生理解垂直“向下”是什么意思。 通過實例,說明垂直向下重力方向在實踐中的應用,培養學生運用知識解決實際問題的習慣和能力。 最后,學生被告知地球吸引物體的每個部分,但物體上的重力可以被認為集中在一個點上。 此點稱為物體的重心,滲透到“等效法”中。

【教學目標】

1.知識和技能

①了解什么是重力以及重力產生的原因。

②了解重力大小與質量的關系。

③ 了解重力的方向和重力的作用點。

2.流程與方法

通過探索和理解重力與質量之間的關系,我們將培養一定的實驗能力和運用數學模型解決物理問題的能力。

3.情感態度和價值觀

培養學生探索自然現象和物理原理的興趣,提高學生辯證分析物理知識的意識。

【重點難點分析】

1、“重力的大小與物體的質量和g值有關”是本節的重點。 g值恒定是有條件的。

2.探索“哪些因素與重力大小有關”的過程是本節的難點。

【教學媒體與資源】

物理教具:重物、粗豎線。

實驗設備:彈簧測力計、多鉤碼、細鋼絲、小砝碼。

本課介紹和學生探究均使用實物教具、實驗設備和多媒體課件。 它們的使用可以更好地激發學生的興趣,激發學生的好奇心,為學生提供良好的學習氛圍和充分的實驗。 設備豐富學生的學習資源。

【教學及活動流程】

(一)教學準備階段

1、課前根據本課需要制作了一系列重物落地動畫演示多媒體課件,激發學生在引入新課時的探究熱情。

2、學生需分組,前臺、后臺各4人。 每個小組都包括具有不同能力的學生。 有一名小組組長和一名中心發言人。 其他的可以在適當的時候添加。 組長主要負責帶領和啟發學生主動學習。 。

(二)整個教學過程的敘述

具體教學過程分為六個部分:

第一節:溫故知新

首先以問題的形式復習力的概念、彈簧測力計的使用、力的三要素以及力的圖解,為學習本節新課準備必要的知識。

然后,利用教材第54頁的“Think,Do,Do”讓學生做“模擬重力”實驗。 然后利用“蘋果落到地上”和“一系列重物落到地上”的多媒體動畫來介紹新課程。

說明: 1.讓學生通過實驗體驗到橡皮不會因為“重力”的作用而飛走,拉近了學生與所學知識的距離。 2. 由于學生在日常生活中對重力現象有大量的經驗,并且在小學時就知道牛頓發現萬有引力的故事,因此他們對插圖中所示的物理場景非常熟悉,知道重物下落的過程是由于地球的吸引力,即萬有引力的作用。 因此,以這種方式引入新課是很自然的,這體現了物理知識來源于生活。

第二節:重力的概念及其成因。

介紹新課后,引導學生朗讀課文中的“重力”概念,分析重力產生的原因和施力的物體,使學生理解重力的概念。

說明:該方法簡單明了,有利于提高學生的自學能力。

第三部分:探索“哪些因素與重力的大小有關?”

通過前面的學習,我們對重力的方向、重力的作用點、對重力施加力的物體有了初步的了解。 接下來我們就來探討一下,哪些因素可能與重力的大小有關。 讓學生在表達意見之前思考兩分鐘。 (兩分鐘后學生說出自己的猜想)

學生板書猜想:重力的大小可能與①物體的體積有關; ②物體的質量; ③物體的形狀; ④ 其相對于地面的位置; ⑤物體的密度等(猜猜有什么樣的關系?)

說明:以上猜想是學生根據現有知識和生活經驗建立的。 體積和密度對重力的影響可以用質量來概括。 對于同一種物質,體積越大,質量越大。 對于相同體積的不同物質,密度越大,質量越大,所以我們只需要研究重力與質量的關系即可。 物體的重力和位置之間的關系將在高中討論。 教師要引導學生篩選一些幻想,找到共同的研究目標。

讓學生三人一組設計一個實驗來探索重力和質量之間的關系。

老師巡視,隨時解答學生提出的問題。 對有問題的群體及時提供幫助。 (約15分鐘)。

說明:學生對自己做實驗非常感興趣。 可以說,他們非常熱情,干勁十足。 大家爭相說出自己的設計意圖,取長補短,制定最佳的設計方案。 這時,教室里的聲音更大了,一些人離開了座位。 這時,老師一定要因勢利導,不能批評學生。 否則,他們的探究興趣就會受到抑制,課堂就會成為一潭死水。

討論交流得出以下結論:根據測量數據繪制的重力與質量關系圖是一條通過原點的直線。

每次測得的重力與其對應的質量之比基本上是一個恒定值。 這個比例約為9.8。 也就是說,實驗結果表明,物體所施加的重力與其質量成正比。

我們用G代表重力,g代表重力與質量的比值。 學生實驗的結論可以用公式表示。 請自己表達(學生在黑板上演示)并解釋單位是什么。

向學生解釋 g 的單位可以從重力單位 G (N) 和質量 m (kg) 推導出來:g = 9.8 N/kg。 使用公式G=mg計算時,質量單位(m)必須為kg。 重力(G)的單位必須是N。粗略計算,g的值可以是10N/kg。

[投影]

練習1. 鋼錠的質量為4噸。 計算其上的重力。

練習2.一個質量為50克的雞蛋相當于多少頭牛(取g=10N/kg)?

練習 3. 根據您自己的體重,估計您感受到的重力大小。

(學生練習,兩位同學上黑板表演,最后老師點評)

老師強調:日常生活中,人們習慣稱質量為重量,同學們要注意區別。

注:利用學生探究的方式來完成這部分知識的教學高中物理功的板書,有兩個好處:一是讓學生有機會參與課堂教學,獨立探索物理規律,體現自主性原則; 其次,讓學生再次練習使用彈簧測力計測量力的大小,提高學生的動手能力。

第 4 部分:重力方向

這也是本課的重點內容。 教學時,先做一個演示實驗:用細線把物體掛起來,靜止時讓學生觀察線的方向是否垂直。 然后剪下細線,讓學生觀察:物體在重力作用下向什么方向下落? 這再次讓學生自己“發現”:重力方向是垂直向下的。

這些知識有一個重要的應用——鉛垂線,建筑工人在建造墻壁時用它來校準墻壁是否垂直。 由于學生缺乏這方面的感性認識,理解起來比較困難。 因此,教學時學生應首先觀察圖12.2-6,然后讓一名學生使用粗豎線進行操作,其他學生分析其工作原理。 。 學生明白這個現象后,問道:如何用這條粗豎線來檢查窗臺與桌面是否水平? 需要什么輔助器具?

想一想:看圖13.2-7,想一想地球上幾個地方的蘋果是如何能夠“落下”的,但是從地球外部看,幾個蘋果的下落方向明顯不同。 那么,我們所說的“向下”是什么方向呢?

注:本部分教學充分體現以學生為中心的教學理念,遵循由易到難、深入的方法。 垂直線和水平線是重力方向的重要應用,它們的研究也體現了“從生活到物理,從物理到社會”的基本理念。

第五節:重力作用點——重心

這個內容比較抽象。 為了幫助學生搭建這個物理模型,可以先做一個小實驗(求秤的重心),然后告訴學生秤上與手指接觸的位置就是重心,稱為重心。 重心的位置不僅與物體的形狀有關,還與材質是否均勻有關。 向學生展示一個質地均勻、形狀規則的物體,如圓形薄板,指出其重心位于其幾何中心(演示),并在黑板上畫出物體的兩種形狀,并標出中心位置重力,并制作重力圖示意圖。 通過這樣的教學過程,學生將對重心的概念有一個具體的認識,知道物體的重力可以看成集中在一點; 利用這個重心的平衡特性,學生還可以找到材料中不均勻或不規則形狀物體的重心。

講解:用實驗幫助學生建立難以理解的“重心”物理模型,并將其運用到實踐中,起到事半功倍的效果。

第 6 部分:布置作業

完成課后練習

【教學反思】

1、在教學過程中,加強學法指導是當前教學法改革的一個重要課題。 本課的重點是引導學生如何主動觀察、思考、進行實驗,初步掌握研究公力的方法。 通過案例分析,可以提高學生運用知識解決問題的能力,養成良好的學習習慣。

2、由于九年級學生剛剛接觸力,還不太熟練地運用力的知識來研究常見的力,所以本課按照循序漸進的教學原則進行教學,取得了成功。

3、通過實驗探索,鍛煉學生的動手實驗能力,提高綜合思維能力。

【高中物理重力教學設計】相關文章:

了解如何在二胡中使用重力 11-10

高中物理教學工作總結04-06

《學畫畫》教學設計02-19

《繪畫》教學設計01-12

《紀念》教學設計02-19

《種植水稻》教學設計02-19

《泉水》教學設計02-19

《春曉》教學設計02-19

《雨后》教學設計02-19

《陽光》教學設計02-19