小伙伴們學了摩擦力,知道為何會產生摩擦力嗎?讀讀這篇文章!

于日常的生活當中,人們對于摩擦此項現象并非陌生。舉例來看,在冬季之時結冰的路面之上 ,路人是極易滑倒的高中物理 摩擦力,然而撒上一層煤渣之后情況就具備安全性了;又比如說人們為了去減少機器內部零件之間的摩擦,于是便時不時地添加潤滑油之類的物品。這些現象皆是與摩擦有所關聯的。

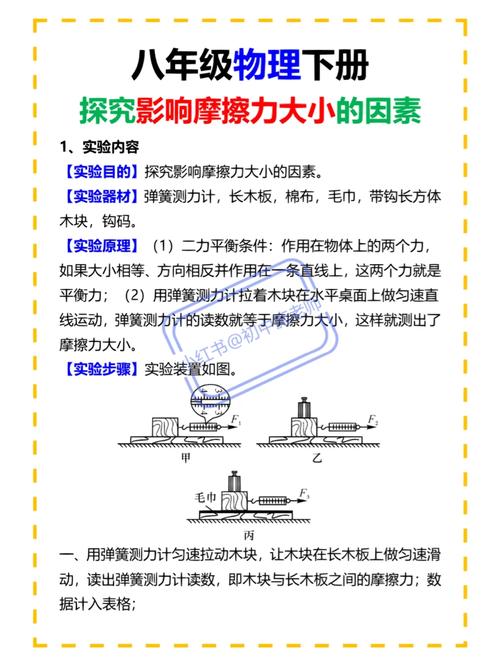

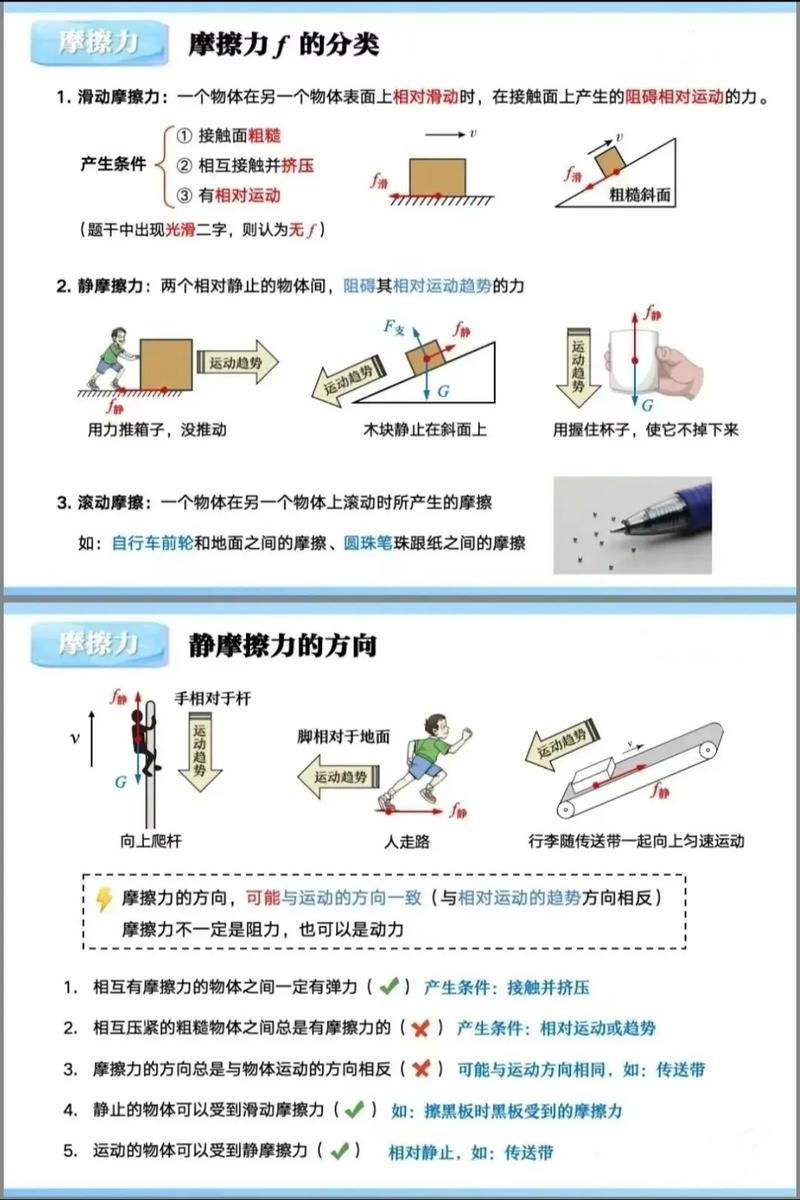

那么,什么是摩擦呢,摩擦是這種情況,互相接觸的物體,要發生或已經發生相對運動,此時在物體的接觸面上,會發生阻礙物體相對運動的作用且這種阻礙相對運動的力,叫做摩擦力,由于摩擦力與人的生活緊密相連貝語網校,所以有關摩擦力的研究和探索,也一直在持續開展著,但是,直至今日,人們對于摩擦力的本質,卻依舊認識得并非十分清晰。

凹凸說

代表性人物是文藝復興時期的達?芬奇,他是最早對摩擦進行實驗研究的。他對物質的摩擦作了比較,這些物質表面光滑程度不同。他提出物體間的摩擦程度取決于物體表面粗糙程度大小高中物理 摩擦力,表面愈粗糙,摩擦力愈大。也就是固體表面的凹凸程度是產生摩擦的根本原因。這一想法后來逐步被發展為一種學說,它就是凹凸說。

該學說持有這樣的觀點,物體表面,無論經歷哪種加工,都必定會留下大小各異的凹凸之處,這種表面參差不齊的物體彼此接觸后,就肯定會產生摩擦。有人針對此給出了這般比喻,固體表面的接觸,恰似將一列山脈翻過來覆蓋在另一列山脈之上一般。鑒于它們相互咬合,故而只有把凸部破壞掉,才能夠使其滑動,這就是產生阻礙相對運動的摩擦力的基本原理。這種學說在相當長的一段時間內,獲得了眾多人的支持。

分子說

還有一種對于摩擦力本質的看法是分子說,這是由英國物理學家德薩古利埃提出來的,他覺得摩擦面上分子力相互交錯是致使摩擦力產生的原因,此學說表明物體表面越光滑,摩擦面越相互靠近,表面分子力就越大,進而摩擦力也就越大,然而因為加工技術方面的緣由,這種學說一直未得到實驗的證實,所以人們很難接受它。

步入20世紀之后,分子說漸漸獲得眾多人的擁護。有個名為尤因的人率先表明,因摩擦而引發的能量損耗,乃是由于固體表面分子引力場的相互干擾所造成的,和凹凸程度沒有關聯。

粘合說

還有一位聲名遠揚的學者名叫哈迪,他開展了數目眾多的實驗,借此證實了分子說的正確性。他一開始將兩個物體的表面研磨得極為光滑,接下來去做摩擦實驗,之后發現,兩個物體磨得越是光滑,它們相互之間的摩擦力就越少,然而當這種光滑程度抵達一定水準時,摩擦力反倒有所增多,甚至兩個光滑的金屬面能夠“粘”在一起 。

首先,這恰恰對分子所闡述的觀點予以了證實,觀點是這樣的:當兩個表面之內的分子相互進入到彼此分子間的引力圈范圍的時候,那么兩者之間便能夠產生強烈的粘合作用,并且這種粘合作用會以摩擦力的形態展現出來。其次,哈迪所進行的實驗為分子說提供了強有力的證據。最后,所以分子說因此獲得了廣泛的承認,并且還被進一步發展成為了“粘合說”。

然而,凹凸說并未因分子說以及粘合說的發展勢頭而被徹底摒棄,它跟與之相對的分子說、粘合說一樣,都有著支撐依據,講得頭頭是道。有人在這二者的基礎之上提出了涵蓋凹凸說內容的綜合性現代粘合論。看上去,有關摩擦力本質的爭論還會持續下去,到底誰對誰錯,人們會拭目以待。小伙伴們要是有興趣,未來可進行一些有關摩擦學的研究。

更多信息請關注: