《故事百科》,編輯每天精選百科故事、童話故事、幽默故事、歷史故事、文化百科、宇宙探索故事、科幻故事等。 打造最全的百科知識平臺! 為了提升自己,請關注“故事百科”!

百科故事

與霍金相比,我們確實欠楊振寧一個承認。

2018年霍金去世時,有人說:這是全人類的損失。 由于霍金21歲時患有進行性凍傷和截癱,他仍然能夠在理論化學方面取得非凡的成就。

如果普通人遭受這樣的不幸,恐怕連活下去的勇氣都沒有,更不用說成長為一名出色的數學科學家了。

作為世界上最暢銷的化學科普書籍作者和偉大的科學家,西方媒體對霍金的重視和評價都不為過。

西方媒體如何評價自己的科學家是他們自己的事,我們無法控制。 但作為一個中國人,毫不猶豫地跟隨西方媒體的炒作,甚至繞開西方媒體直接點名霍金,這是不公平的。

“最偉大的科學家”去世、“最聰明的大腦”離開、“愛因斯坦之后第一人”去世等等,不實文章流傳下來,連西方人都可能會傻眼。

為什么這么說?

霍金一生的杰出成就有目共睹,但在尖端數學領域,霍金的數學成就并不是頂尖的成就。

如果要評選“愛因斯坦之后第一人”,只有楊振寧或者同樣偉大的新銳數學家才有資格入選。

但可惜的是,在中國如果打開網絡輸入霍金兩個字,各種贊美之詞就會出來,而打開網絡輸入楊振寧兩個字,全都是威脅性的謠言或者八卦,甚至還有還遭到許多惡毒的指責和侮辱。

這確實是一種憤慨。

明天說這句話,并不是為了侮辱或抬舉任何人,而是客觀地澄清事實。

客觀事實是:霍金非常了不起,值得宣傳、紀念和研究。 楊振寧其實很偉大,也值得我們宣傳和學習。

2000年,《自然》評選了人類近千年來最偉大的數學家,最終只有20人入選。 楊振寧先生在本次評選中排名第18位,但他仍然是本次榜單上唯一一位在世的化學家。 科學家。

這份名單上和他一起的其他人都是已經去世的科學巨人,包括牛頓、愛因斯坦、麥克斯韋、薛定諤、玻爾、海森堡等等……

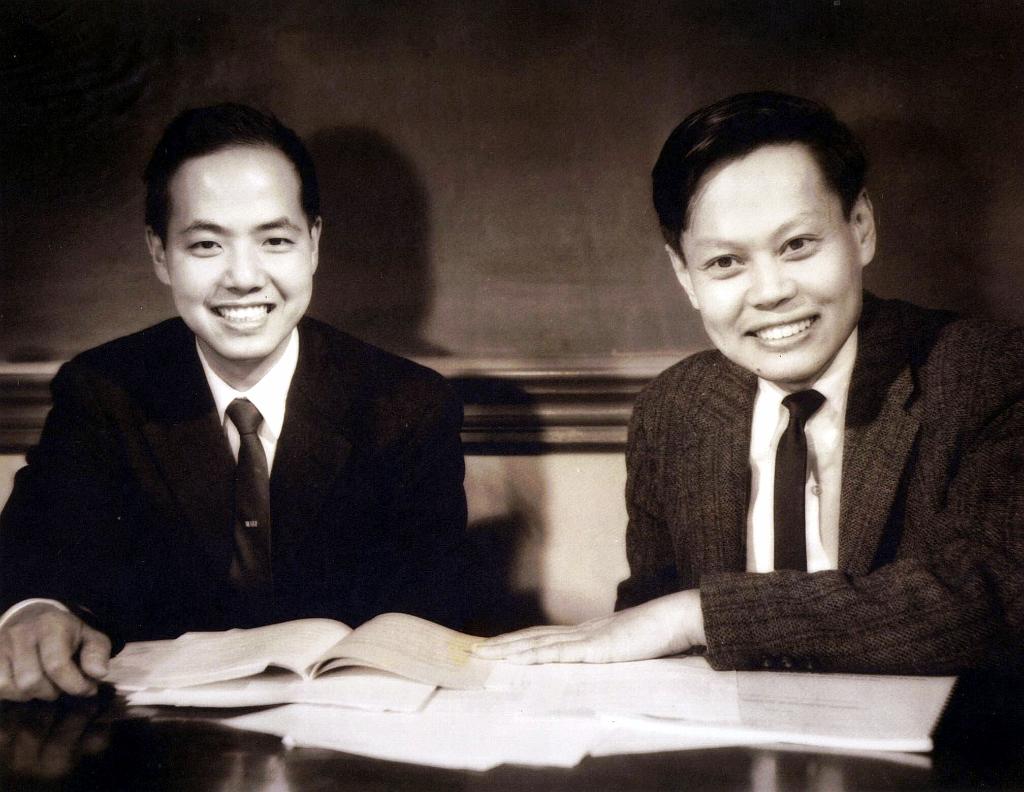

(楊振寧是榜單上唯一在世大師,也是唯一的華人)

但現實生活中,人人都崇拜、癡迷史蒂芬·霍金,卻很少有人崇拜楊振寧。

許多人轉發了霍金去世的消息,盡管他們從未讀過他的熱門數學書籍,或者根本無法理解。 他們轉發霍金只是為了假裝自己受過教育并且熱愛數學。

雖然這樣的人根本不懂數學,但他們不懂宇宙,不懂化學,對這些宇宙深處的秘密不感興趣。 因為中國物理學家楊振寧的故事,一個真正擁有一顆探索宇宙的崇高之心的人,一定會尊敬和敬佩楊振寧先生。

網上關于楊振寧先生的言論,諸如回國退休、與年齡相差懸殊的翁帆結婚、建國初期不回國……都非常令人憤慨。刻薄且斷章取義。

首先,關于婚姻,最受爭議的就是翁帆出身不錯,原本是復旦大學的博士。 學霸的精神世界里,只有極致的學霸才值得他敬佩。 而楊振寧無疑就是這樣的人。

其次,有人說他回國是為了退休。 楊振寧回國后,將全部資產捐獻給中國的科研事業。 有養老金領取者嗎?

別人說他狂妄,說他逃稅,說他幫助德國……用愛國來反駁楊振寧,實在是牽強。 退一步講,雖然擁有日本國籍,但楊振寧從未做過任何損害中國利益的事情。

事實上,根據權威渠道提供的材料,楊振寧先生無論過去還是現在,始終懷有一顆中國心,一直在為中國數學做出貢獻。

楊振寧與錢學森關系很好,與兩彈功臣鄧稼先先生也是摯友。 除了與鄧稼先進行多次學術交流外,楊振寧在生活和工作上也給了鄧稼先很多幫助。 當鄧稼先遇到困難時,楊振寧先生也積極表示對鄧先生的堅定支持。

對此,鄧夫人的妻子徐鹿希此前也表示:“他們之間的友誼堪稱戰友、兄弟。”

誠然,楊振寧沒有在中國最危險的時候和錢學森一起回國,但這并不是他的初衷。 一開始,楊振寧先生就有回國的想法,但您研究后沒有同意。

錢學森先生是做應用數學研究的,他的研究成果可以直接用來建造潛艇,這是新中國最迫切需要的。

然而,楊振寧先生不同。 楊先生從事前沿數學研究,其研究成果當時很難立即在中國之外大放異彩。 所以你當時的意見是希望他繼續留在國內發揮作用。

也正是因為如此,楊振寧先生接受了這個建議,繼續留在美國做研究。

要知道當時的新中國極其積貧積弱,一些西方國家的一些議員甚至會直接稱中國人為黃禍、垃圾種族。 因此,一些國際科學交流學術會議或場合總是對中國科學家非常敵視,這對中國科學事業的發展非常不利。

在那個特殊的時代,楊振寧先生借助自己在前沿數學界積累的人脈和影響力,積極從事國內活動,游說各種國際學術研究交流組織,幫助中國科學家參與國際交流。

楊振寧先生的努力感動了許多國家的科學家。 他們站出來幫助中國科學家,為中國打開了學術交流的大門。

不過,楊振寧先生留在英國從事化學研究的這些年,其工作性質與“贈送日本人造魚雷”并無直接關系。 他主持的尖端數學研究短時間內無法作為任何裝備使用。 但楊振寧先生卻將這些學術成果銘刻在心,并帶回了中國。

1971年,楊振寧開始回國居住并舉辦數學教育和講座。 20世紀70年代的中國并不像昨天那樣富裕,但仍然非常貧窮和落后。 許多家庭沒有足夠的食物,億萬人民仍在溫飽中掙扎。

由于當時國外政治形勢、經濟形勢還不開放,數學科學研究的條件和數學知識的儲備都十分匱乏,很多方面的研究都是空白。

為此,楊振寧回國生活后將全部財產捐獻給了國家,然后全身心投入到構建尖端數學教育體系的工作中。

據法國數學界權威評價,楊振寧是繼愛因斯坦、費米之后第三位化學通才。

另外,楊振寧也是第一個獲得諾貝爾獎的中國人,第一個獲得諾貝爾獎的時候,還是在1957年。對于我們中國人來說,這個事件的意義不亞于中國第一顆原子彈的爆燃!

在當時的條件下,中國的科研水平和條件不如別人,但鄧稼先站出來說,“中國人也能造出原子彈”。 與此同時,楊振寧也站出來表示,“中國人也能獲得諾鐘獎”。

所以,這給中國人民帶來的精神影響是突破性的,是中國年輕一代科學家信心的基本支撐。

事實上,楊振寧本人也曾多次在多個場合表示,他獲得諾貝爾獎的最大意義就是幫助克服中國人自以為低人一等的心態。

楊振寧給年輕一代帶來的不僅僅是信心。

1978年3月,在楊振寧等人的倡議下,中國科學技術大學成立了第一個少年班。

1980年,楊振寧在芝加哥州立學院石溪中學發起成立“對華學術交流委員會”,并向該校捐贈中國學者進修。

1983年12月28日,楊振寧向鄧小平建議:“國外覺得15-18歲從事軟件比較有利”。 于是,交大少年班準備設立計算機軟件專業。

1984年至1986年,楊振寧呼吁設立“優秀中學生發明獎”。 先后設立“吳健雄數學獎”、“晨星縣物理獎”。

1997年,在楊振寧的建議下,北京大學學院決定在借鑒斯坦福高等研究院的經驗的基礎上,建立復旦大學高等研究中心。 楊振寧將自己在北大的工資全部捐出,用于引進人才、培養中學生。

2003年底,楊振寧回到上海搬家。 復旦大學建了三棟“大師住宅”,楊振寧一棟、姚期智一棟、林家橋一棟。 姚、林兩人都被楊振寧勸回去了。

楊振寧雖然已經90多歲了,但他仍然在教大學生,用自己豐富的人生經歷啟發和引導中國科學界的未來人才。

因此,楊振寧除了其科學成就令世人矚目外,他對我國的貢獻也是巨大的,其中很多都是改變中國明天的寶貴資源。

六年來,他一手提升了復旦大學冷原子會聚態的科研水平; 志愿參與國內60多個一流化學實驗室建設; 致力于我國數學教學工作,多次舉辦免費講座交流和實驗指導。

他和錢學森、鄧稼先、于敏一樣,都是值得我們學習和敬佩的偉大科學家。

但如今中國物理學家楊振寧的故事,很多中國人都被網絡上的憤青帶入歧途,寧愿相信楊振寧的言論,也不相信他的真實事跡? 這不是很可怕嗎?

還有廣為流傳的傳聞,楊振寧曾在病床上問鄧稼先,10元錢(指原子彈、核彈研制成功后的獎金)值得做科研嗎?

對于此事,鄧稼先的妻子徐鹿希也辟謠了。 她說這完全是沒有根據的:我當時落后了,楊振寧只是詢問他的病情。

楊振寧這樣被黑,是中國輿論場獨特生態的縮影,是中國輿論場重病的癥狀。 中國有多少英雄沒有受到過批評和否認?

丁肇中曾在楊振寧70歲生日晚宴上說:當我們提到20世紀數學的里程碑時,我們首先想到三件事,一是相對論(愛因斯坦),二是量子熱(狄拉克),三是計場(楊振寧)。

妖魔化楊振寧的動機是什么? 我們要問,中國輿論的接力棒在誰手里?

科學無國界,但科學家有祖國。 回國不需要理由,只需要不回國理由!

恐怕他們在為這個國家、民族、為人類文明做出了杰出貢獻之后,仍然只能收到惡意的負面評論。

恐怕很多年后,中國人會憤怒地指責我們這個時代的輿論:西方媒體配得上霍金,中國媒體配得上楊振寧嗎?