4日,比利時皇家科大學宣布,將2022年諾貝爾化學學獎授予美國科學家阿蘭·阿斯佩、美國科學家約翰·克勞澤和德國科學家安東·塞林格,以嘉獎她們?yōu)榧m纏光子實驗、證明違背貝爾不方程和開創(chuàng)性的量子信息科學所做出的貢獻。

得悉諾獎再度授予量子科技領域的研究者,中國科技學院常務副院長、中科院教授潘建偉倍感特別激奮。

他說:“一方面,量子科技領域得到了肯定;另一方面,頒獎委員會在介紹得獎者的工作時,談到了好多中國科學家所做的工作。我們認為,為了這個領域的發(fā)展,中國科學家也做出了杰出貢獻。”

潘建偉在中國科學技術學院的辦公室外與“墨子號”量子衛(wèi)星模型留影。新華社記者張端攝

她們是第二次量子信息革命的領路人

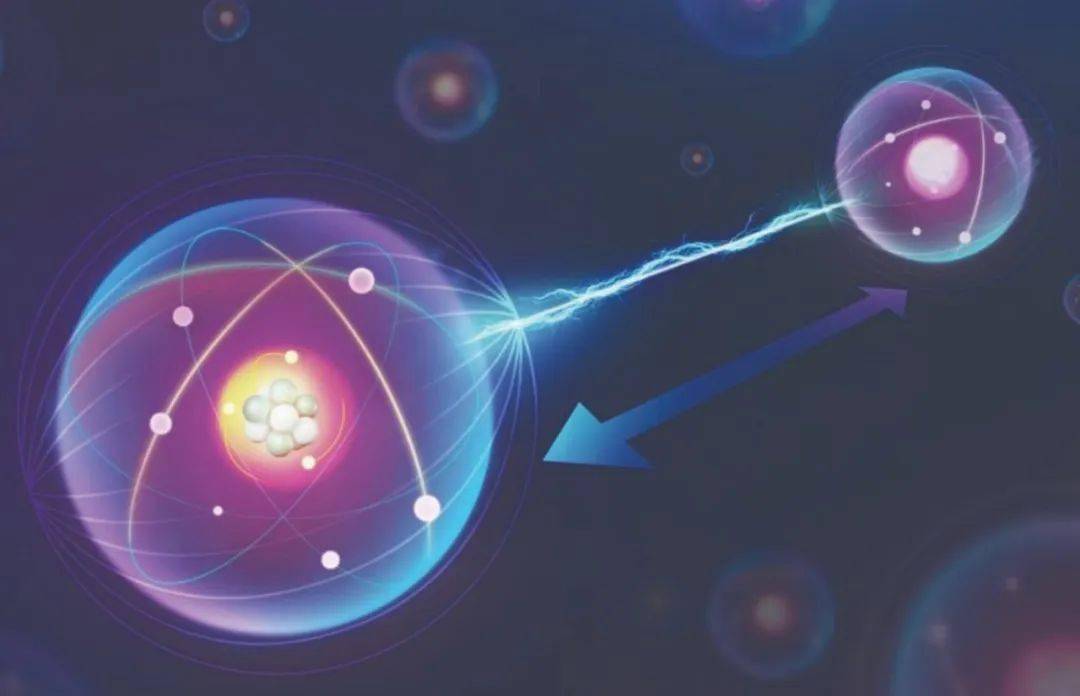

對普通人來說,關于量子的學說都變得深奧詭譎。事實上,20世紀初構建的量子熱學是人類歷史上最偉大的科學革命之一。

量子科技可以在保障信息安全、提高運算速率、提升檢測精度等方面突破精典技術的困局,成為信息、能源、材料和生命等領域重大技術創(chuàng)新的源泉,為保障國家安全和支撐國民經濟高質量發(fā)展提供核心戰(zhàn)略力量。

剛才得獎的三位科學家,是最早舉辦量子化學實驗研究的人。

“這三位科學家早就應當獲諾獎了,2010年,她們就由于量子熱學非定域性檢驗和促進了光量子信息的處理,得到了沃爾夫獎的肯定。”潘建偉說。

“他們是第二次量子信息革命的領路人,是量子信息科學重要的先驅。”南京學院院長馬小松是安東·塞林格的中學生,他覺得,這三位科學家獲得諾貝爾化學學獎實至名歸。

“在量子信息領域中,量子網路的非局域性驗證、量子隱態(tài)傳輸、遠距離量子隱態(tài)傳輸等,都是由這三位量子信息科學先驅開創(chuàng)的。”馬小松介紹。

讓人高興的是,在這種研究工作中,中國科學家也做出了重要貢獻。作為安東·塞林格的中學生,頒獎委員會提及的安東·塞林格的研究工作,潘建偉教授是最主要的參與者之一。

“頒獎委員會提及了我導師安東·塞林格的四篇量子通訊實驗文章。我是其中兩篇文章的第一作者量子隱態(tài)傳輸,兩篇文章的第二作者。”潘建偉說。

同時,“頒獎委員會還提了另外三篇文章,而這三篇文章都是中國科學家獨立舉辦的研究工作。所以,從這一點講,我除了是加入了塞林格的研究團隊,也參與了開創(chuàng)量子信息數學學這個領域,我倍感很辛運。”潘建偉說。

更重要的是,“在把得獎科學家的夢想弄成現(xiàn)實的過程中,中國科學家也做出了很大的貢獻。”在這方面的成績讓潘建偉倍感很驕傲。

塞林格成功預看到一個新領域正式誕生

提到自己的導師安東·塞林格,潘建偉的第一印象是他特別知人善任。

“剛到導師團隊的時侯,我沒有做實驗的經歷。面對這些情況,通常的導師就會比較遲疑,不會讓一個搞理論的人去做實驗。并且,由于我導師自己也有做理論的背景,所以他也很高興,同意我去做實驗工作。”潘建偉說。

同時,安東·塞林格也就能尊重中學生的選擇,并加以適當的引導,讓中學生實現(xiàn)自己的夢想。“從這個角度講,他又是一位十分好的老師。”

“塞林格老師很有遠見,他成功預看到一個新領域正式誕生。”潘建偉記得很清楚,亞洲第一個關于量子信息的歐共體聯(lián)合課題,就是在塞林格的主導下籌建的,“我見到他的項目申請書是1996年”。

2005年至2012年,馬小松在安東·塞林格院士的指導下,舉辦量子化學學領域相關研究。

“量子化學學的實驗漫長而又飽含不確定,每一次實驗的成功都要經歷無數次失敗,這是一個漸漸精進的過程,須要長時間的歷練。在整個研究過程中,安東·塞林格院士始終保持著對這個學科的無比熱愛。同時,他也十分關心年青人的成長,常常鼓勵我們,包括潘建偉教授。”馬小松說。

三周前的一次學術大會上,安東·塞林格告訴馬小松,他剛才從法國科大學教授職位離休,又回到了他熱愛的科研工作崗位,繼續(xù)從事科學研究,倍感十分興奮。

我國有一批具有重要國際影響力的成果

近些年來,我國也高度注重量子信息科技的發(fā)展,在量子信息科技領域突破了一系列重要科學問題和關鍵核心技術,產出了一批具有重要國際影響力的成果。

“總體而言,我國在量子通訊的研究和應用方面處于國際領先地位,在量子估算方面與發(fā)達國家處于同一水平線,在量子精密檢測方面發(fā)展迅速。”潘建偉說。

他表示,量子通訊的發(fā)展目標是建立全球范圍的廣域量子通訊網路體系。通過光纖實現(xiàn)城域量子通訊網路、通過中繼器實現(xiàn)緊鄰兩個城市之間的聯(lián)接、通過衛(wèi)星平臺的中轉實現(xiàn)遙遠區(qū)域之間的聯(lián)接,是廣域量子通訊網路的發(fā)展路線。

我國的城域量子通訊技術已初步滿足實用化要求,我國建成了國際上首列遠距離光纖量子保密通訊骨干網“京滬干線”,在金融、政務、電力等領域舉辦遠距離量子保密通訊的技術驗證與應用示范。在衛(wèi)星量子通訊方面,我國研發(fā)并發(fā)射了世界首顆量子科學實驗衛(wèi)星“墨子號”,在國際上率先實現(xiàn)了星地量子通訊,首次實現(xiàn)了洲際量子通訊,充分驗證了基于衛(wèi)星平臺實現(xiàn)全球化量子通訊的可行性。

量子估算研究的核心任務是多量子比特的相干操縱。當前,量子估算研究早已實現(xiàn)“量子優(yōu)越性”,即量子計算機對特定問題的估算能力趕超傳統(tǒng)超級計算機,達到這一目標需要約50個量子比特的相干操縱。

2020年,潘建偉和陸朝陽等學者研發(fā)成功76個光子的量子估算靶機“九章”,促進了全球量子估算的前沿研究達到一個新高度量子隱態(tài)傳輸,繼微軟“懸鈴木”量子計算機以后,我國首次成功實現(xiàn)“量子估算優(yōu)越性”的里程碑式突破。

但是,“我國在量子精密檢測領域起步較晚,整體上相比發(fā)達國家存在一定的差別,但近些年來早已迅速縮小了差別,在若干研究方向上與公開報導的國際最高水平相當。”潘建偉說。