楊峰

地區:甘肅省-臨夏-和政縣

學校:和政縣辛莊初級中學

共1課時

1教學目標

教學目標

1. 知識與技能

(1)了解牛頓第一定律的內容

(2)了解慣性的概念

2. 流程與方法

(1)通過活動體會任何物體都有慣性

(2)探討摩擦力對物體運動的影響

3. 情感、態度和價值觀

通過活動和閱讀感受科學就在你身邊

2學情分析

“牛頓第一定律”是研究物體的運動狀態與力之間的關系。 初學者在理解這個概念時有一定的困難。

3 重點與難點

教學重點

1.探索摩擦力對物體運動的影響

2.了解生活中的慣性現象

教學難點

1.進一步分析摩擦力對物體運動影響的實驗結論

2.牛頓第一定律文字描述的理解

3.如何解釋慣性現象

4 教學流程 4.1 第一小時教學活動 活動一【教學】牛頓第一定律

1.牛頓第一定律

1. 提出問題

(1)讓學生朗讀課文

①討論交流:文中列出了什么現象?

自行車和火車等移動物體在斷電時會繼續移動,但最終會停止。

②基于你的生活經歷或對周圍發生的現象的觀察。 您能再舉幾個類似的例子嗎?

(2)讓學生做類似的實驗:將鉛筆盒放在課本上,用力將課本拉到桌面上。 鉛筆盒隨著課本一起移動。 停止用力,看看鉛筆盒是否還能動?

(3)“對于生活中常見的運動物體停止的現象,請提出相關問題。例如:運動物體為什么停止?運動需要力來維持嗎?等等。

(4)亞里士多德和伽利略對“運動的物體會停止”的解釋。

古希臘哲學家亞里士多德認為,物體要想繼續運動,就必須對其施加力。 如果移除該力,物體就會停止移動。

科學家伽利略用理想的實驗和邏輯推理來質疑亞里士多德的觀點。 伽利略認為,物體的運動不需要力量來維持。 運動之所以停止是因為摩擦阻力。

讓學生評價亞里士多德和伽利略的觀點并談談自己的看法。

亞里士多德和伽利略對同一現象給出了完全不同的解釋。 都有他們的理由。 哪種說法是正確的,不能僅憑猜測來回答。 讓我們用自己的雙手和大腦來探討一下這個論點。

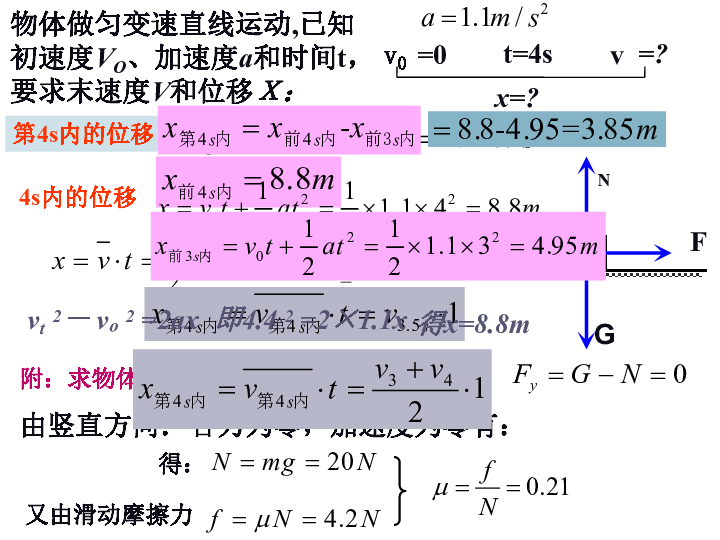

2.實驗探索:探索摩擦力對物體運動的影響。

(1) 讓學生閱讀課文第16頁,探究“阻力對物體運動的影響”。 首先完整閱讀實驗內容。

(2)提出問題,讓學生討論。

① 在這個實驗中,控制哪些條件保持不變? 用什么方法來控制呢?

(要控制小車進入水平面時速度和方向保持不變,控制方法是:用同一輛小車,讓小車從坡頂(等高)靜止滑下。)

②需要改變什么條件? 使用什么方法來實現這種改變?

(要改變汽車在水平面上的摩擦力大小,改變方法:在水平桌上鋪上不同粗糙度的物體(毛巾、棉布)

③應觀察和記錄哪些數據?

(需要觀察小車從同一高度滑落后在水平面上運動狀態的變化,并記錄小車在水平面上通過的距離)

(3)學生小組實驗

(4)學生交流三種情況下觀察到的小車運動的變化,教師引導學生分析變化的原因。 從表記錄中查找變化模式。

結論:飛機越平穩,汽車移動得越遠。 這意味著汽車上的摩擦力更小,速度降低得更小。

(5)進一步引導學生推理:如果物體不受力牛頓第一定律,速度就不會減慢,并且會永遠繼續運動。

3.牛頓第一定律

(1)伽利略分析了類似的實驗,得出的結論是,如果表面絕對光滑,物體的阻力為零,速度就不會減慢,會永遠繼續以勻速運動。

(2)笛卡爾對伽利略推理的補充:如果物體不受力,它的運動方向就不會改變。

(3)英國科學家牛頓總結伽利略等人的研究成果,總結出一條重要的物理定律:所有物體在不受力作用時總是保持靜止或勻速直線運動。

解釋: (1) 牛頓第一定律指出,物體的運動不需要力來維持。 物體運動之所以停止,是因為物體遇到阻力。

(2)牛頓第一定律中“將保持靜止或勻速直線運動狀態”這句話的含義可以理解為:當物體不受力時,原本靜止的物體將始終保持靜止狀態; 原來運動的物體將永遠保持靜止。 物體永遠以勻速直線運動,速度的大小和方向不會改變。

2. 慣性

1. 示范:要求學生將四顆棋子堆疊起來,如圖文第19頁圖8.1-6所示。 先猜一猜:如果如圖所示,用尺子快速敲擊最下面的棋子,那么上面的棋子會落在哪里?

問:為什么上面的棋子沒有和被撞走的棋子一起飛出去?

2、讓學生閱讀課文第18頁的相關內容:由牛頓第一定律可知,一切物體都具有保持原有運動狀態的特性。 我們將物體保持恒定運動狀態的特性稱為慣性。 牛頓第一定律也稱為慣性定律。

為了幫助學生理解,告訴學生:“慣性”通俗地可以理解為具有“習慣”或“慣性”的物體。 也就是說,一切物體都具有一種“慣性”。 這種“慣性”的表現就是不愿意改變自己原來的運動狀態。 只要不受外力的影響,它就保持原來的運動狀態。 除非有外力作用在它上面,否則就可以迫使它改變原來的運動狀態。

3.應用牛頓第一定律解釋慣性現象

引導學生嘗試用牛頓第一定律來分析演示實驗現象:上面棋子原來的狀態(靜止),由于慣性,它想保持靜止,所以又落回原來的位置。

讓學生談論乘坐公共汽車以及公共汽車啟動和制動時他們的身體感覺如何。

學生看文中圖8.1-4,討論交流:錘頭為什么松動? 當木匠把錘柄在凳子上敲擊幾下后,錘頭就能緊緊地貼在錘柄上了嗎? (當錘子撞擊凳子時,錘頭和錘柄一起向下運動。當錘柄撞擊凳子并受力時,運動狀態發生變化并停止。錘頭繼續向下移動,將錘子拉緊)處理。)

(4)讓學生閱讀《科學世界》第19頁的文字,了解人們在發生車禍時如何使用安全帶來預防和減少因慣性對駕乘人員造成的傷害。

第一節 牛頓第一定律

課程設計課堂記錄

第一節 牛頓第一定律

1 第一課時教學活動 活動一【教學】牛頓第一定律

1.牛頓第一定律

1. 提出問題

(1)讓學生朗讀課文

①討論交流:文中列出了什么現象?

自行車和火車等移動物體在斷電時會繼續移動,但最終會停止。

②基于你的生活經歷或對周圍發生的現象的觀察。 您能再舉幾個類似的例子嗎?

(2)讓學生做類似的實驗:將鉛筆盒放在課本上,用力將課本拉到桌面上。 鉛筆盒隨著課本一起移動。 停止用力,看看鉛筆盒是否還能動?

(3)“對于生活中常見的運動物體停止的現象,請提出相關問題。例如:運動物體為什么停止?運動需要力來維持嗎?等等。

(4)亞里士多德和伽利略對“運動的物體會停止”的解釋。

古希臘哲學家亞里士多德認為,物體要想繼續運動,就必須對其施加力。 如果移除該力,物體就會停止移動。

科學家伽利略用理想的實驗和邏輯推理來質疑亞里士多德的觀點。 伽利略認為,物體的運動不需要力量來維持。 運動之所以停止是因為摩擦阻力。

讓學生評價亞里士多德和伽利略的觀點并談談自己的看法。

亞里士多德和伽利略對同一現象給出了完全不同的解釋。 都有他們的理由。 哪種說法是正確的,不能僅憑猜測來回答。 讓我們用自己的雙手和大腦來探討一下這個論點。

2.實驗探索:探索摩擦力對物體運動的影響。

(1) 讓學生閱讀課文第16頁,探究“阻力對物體運動的影響”。 首先完整閱讀實驗內容。

(2)提出問題,讓學生討論。

① 在這個實驗中,控制哪些條件保持不變? 用什么方法來控制呢?

(要控制小車進入水平面時速度和方向保持不變,控制方法是:用同一輛小車,讓小車從坡頂(等高)靜止滑下。)

②需要改變什么條件? 使用什么方法來實現這種改變?

(要改變汽車在水平面上的摩擦力大小,改變方法:在水平桌上鋪上不同粗糙度的物體(毛巾、棉布)

③應觀察和記錄哪些數據?

(需要觀察小車從同一高度滑落后在水平面上運動狀態的變化,并記錄小車在水平面上通過的距離)

(3)學生小組實驗

(4)學生交流三種情況下觀察到的小車運動的變化,教師引導學生分析變化的原因。 從表記錄中查找變化模式。

結論:飛機越平穩,汽車移動得越遠。 這意味著汽車上的摩擦力更小,速度降低得更小。

(5)進一步引導學生推理:如果物體不受力,速度就不會減慢,并且會永遠繼續運動。

3.牛頓第一定律

(1)伽利略分析了類似的實驗牛頓第一定律,得出的結論是,如果表面絕對光滑,物體的阻力為零,速度就不會減慢,會永遠繼續以勻速運動。

(2)笛卡爾對伽利略推理的補充:如果物體不受力,它的運動方向就不會改變。

(3)英國科學家牛頓總結伽利略等人的研究成果,總結出一條重要的物理定律:所有物體在不受力作用時總是保持靜止或勻速直線運動。

解釋: (1) 牛頓第一定律指出,物體的運動不需要力來維持。 物體運動之所以停止,是因為物體遇到阻力。

(2)牛頓第一定律中“將保持靜止或勻速直線運動狀態”這句話的含義可以理解為:當物體不受力時,原本靜止的物體將始終保持靜止狀態; 原來運動的物體將永遠保持靜止。 物體永遠以勻速直線運動,速度的大小和方向不會改變。

2. 慣性

1. 示范:要求學生將四顆棋子堆疊起來,如圖文第19頁圖8.1-6所示。 先猜一猜:如果如圖所示用尺子快速擊打最下面的棋子,那么上面的棋子會落在哪里?

問:為什么上面的棋子沒有和被擊落的棋子一起飛出去?

2、讓學生閱讀課文第18頁的相關內容:由牛頓第一定律可知,一切物體都具有保持原有運動狀態的特性。 我們將物體保持恒定運動狀態的特性稱為慣性。 牛頓第一定律也稱為慣性定律。

為了幫助學生理解,告訴學生:“慣性”通俗地可以理解為具有“習慣”或“慣性”的物體。 也就是說,一切物體都具有一種“慣性”。 這種“慣性”的表現就是不愿意改變自己原來的運動狀態。 只要不受外力的影響,它就保持原來的運動狀態。 除非有外力作用在它上面,否則就可以迫使它改變原來的運動狀態。

3.應用牛頓第一定律解釋慣性現象

引導學生嘗試用牛頓第一定律來分析演示實驗現象:上面棋子原來的狀態(靜止),由于慣性,它想保持靜止,所以又落回原來的位置。

讓學生談論乘坐公共汽車以及公共汽車啟動和制動時他們的身體感覺如何。

學生看文中圖8.1-4,討論交流:錘頭為什么松動? 當木匠把錘柄在凳子上敲擊幾下后,錘頭就能緊緊地貼在錘柄上了嗎? (當錘子撞擊凳子時,錘頭和錘柄一起向下運動。當錘柄撞擊凳子并受力時,運動狀態改變并停止。錘頭繼續向下移動,將錘子拉緊)處理。)

(4)讓學生閱讀《科學世界》第19頁的文字,了解人們如何使用安全帶來預防和減少車禍中因慣性對駕乘人員造成的傷害。

標簽: 第一節,牛頓,第一,法律,教學