如何上好每一節課,同時提高全體中學生的學習成績,是廣大班主任還在思考的問題。 我們應該制定一個好的初中數學教學計劃。 下面是學習。 小編收集整理了初中數學活動的快慢學習計劃,供大家參考學習。

初中數學體育快慢課教案設計

教案

教學目標

知識技能: 1.理解速度的概念,知道速度的公式和單位

二、初步測算過程及方法: 1、利用多媒體讓中學生感受化學思維過程 2、通過自主設計實驗,培養中學生設計實驗的能力

情感心態與價值觀:通過中學生在課堂上的自主活動,激發中學生學習數學的興趣,體驗化學實驗的樂趣。

教學難點

【教學重點】 1.速度的概念 2.兩種常用速度單位的換算

3.速度檢測

【教學難點】兩種常用費率單位的換算

教學過程

(一)引進新課程

觀看視頻并提問:你看到哪種植物跑得快? 學會回答

要知道哪個工廠跑得快,我們必須比較。 如何比較運動的速度? 我們將在本課中研究這個問題。

(二)開展新課

一、速度對比

播放視頻比較亞運會游泳運動員的游泳速度?

中學生分析討論,得出兩種比較速度的方法:

方法一、同時間比法

2、距離比時間相同

示例:客機和車輛的旅行時間和距離

中學生用以上方法比較兩者,誰動作更快?

問一個問題:如果客機和車輛的行程時間和距離不同八年級物理運動的快慢筆記,如何比較速度?

啟發引入“速度”的概念。

師生討論板寫作:

速度的定義:單位時間內移動的距離。

含義:表示物體運動速度的數學量。

關系公式:速度=距離/時間

單位:米/秒

生活中常用的速度單位---km/h

單位換算:1m/s=3.6km/h

指導中學生:

觀察速度單位在車輛儀表盤上的印象。

討論兩種速度單位的換算值,并比較兩者的大小。

二、速度的大小

中學生估計自己的行走速度,感受大小。

責怪:中學生的估計準確嗎? 你如何測量自己的步行速度?

中學生討論,提出自己的設計方案,選擇實驗設備。

中學生進行了獨立實驗。 三個朋友從教室的一端走到另一端。 第四個朋友借助秒表測量了步行時間。 第五位朋友借助卷尺測量了步行距離,并記錄了實驗數據。 所有同事都處理了實驗數據。

班主任只是對中學生剛才的實驗給予了適當的指導和評價。

借助中學生考試的距離和時間,講解估計題的標準化解題格式。

觀察“一些物體的移動速度”,中學生了解常見物體的移動速度,并與自己的行走速度進行比較,減少感性認識。

3.例子

1.看課本25頁的例題

2、1992年第25屆亞運會,中國選手楊文義以24.79秒的成績奪得50米自由泳金牌,打破了自己的世界紀錄。 她的平均游泳速度是多少?

通過這道題,我們需要知道化學估算題的解題過程和要求

已知:s=50m,t=24.79s。

問:v=?

解:根據題意,

答案:她游泳的平均速度約為2.02m/s。

解數學估計題注意四項:已知、求、解、答。

中學生板書練習估計題標準化解題格式.

4.直線運動

下面看兩段動畫,《勻速直線運動和變速直線運動的特性》的多媒體演示。

你從觀察中學到了什么?

中學生回答:

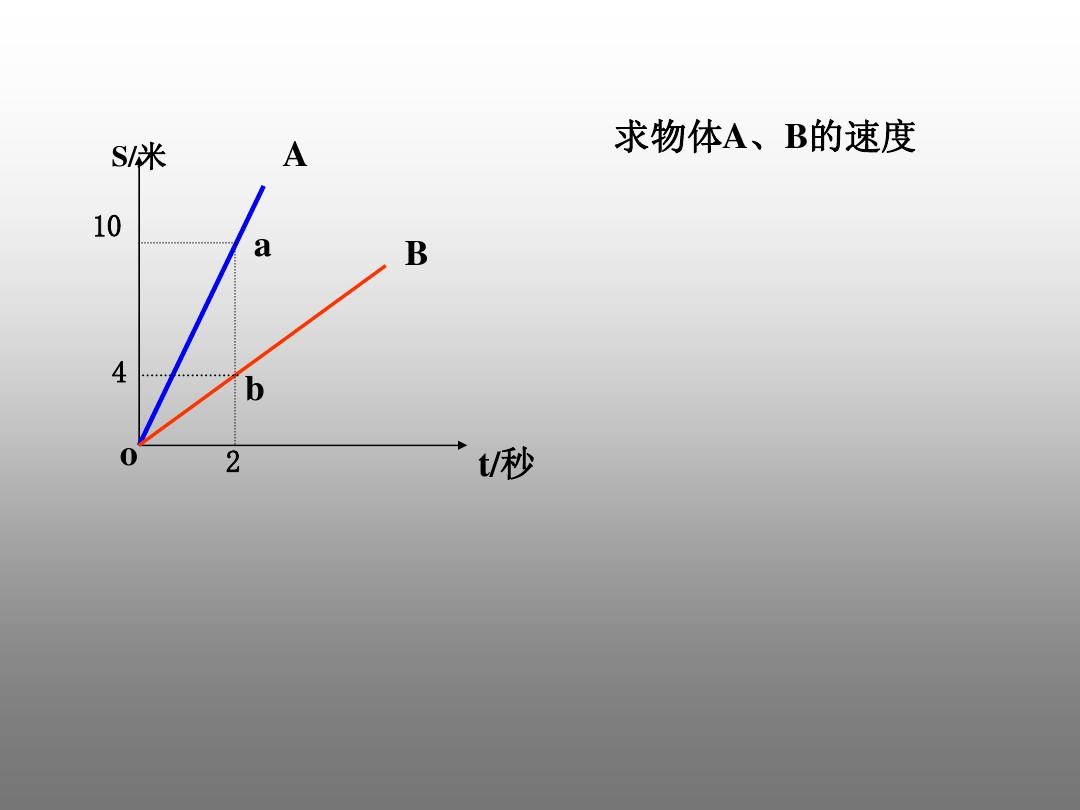

看圖 2-25,估計小車在 3 段行程中的移動速度。

通過比較速度可以得出什么推論?

中學生答:速度相等。

勻速直線運動:勻速直線運動。

特點:在任何相等的時間內,經過的距離都相等。

你在生活中看到什么樣的運動是勻速直線運動?

中學生回答:

變速直線運動:變速直線運動

特點:速率大小經常變化。

平均速度用來表示變速直線運動的物體的速度。

看圖2-26,探究天鵝在三段旅程中的移動速度。

【課堂總結】

通過本節的學習八年級物理運動的快慢筆記,我們知道如何比較物體的速度,了解求解數學估計問題的要求,知道速度估計公式單位的概念,可以進行簡單的估計。

【排版設計】

比較物體的速度

1、如何比較物體運動的快慢?

1. 比較法: (1) 將距離與同一時間進行比較。 (2) 距離比時間相同

2. 評分:

2.速度:

1、定義:在數學中,單位時間所走的距離稱為速度。

2、估算公式:

3、單位:米/秒(m/s)、千米/小時(km/h)

4、數學意義:表示物體運動速度的數學量。

3.例子

4.直線運動

勻速直線運動:勻速直線運動。

變速直線運動:變速直線運動

【布置作業】請小伙伴測試你回去時上樓的速度。

初中數學體育快慢學計劃練習題

1.下列關于速度的說法正確的是( )

A.速度是表示物體運動的數學量 B.速度越大,物體移動的距離越大 C.時間越短,物體移動得越快 D.以上說法都不正確

2、由速率公式v=s/t,正確的說法是()

A、物體的速度與距離成反比,與時間成正比 B、物體的速度等于單位時間內行進的距離 C、物體的速度只與距離有關。 距離越大,速度越大 D.物體的速度只與時間有關,時間越小,速度越大

初中數學考試知識點

1.物體在振動,我們可能聽不到聲音

①聲音的傳播需要介質,聲音不能在真空中傳播。 降落在地球上的宇航員即使距離很近,仍然需要通過無線電話通話。

②人類的觸覺有一定的頻率范圍,即:20~,頻率高于20Hz的聲波稱為次聲波,如海嘯或地震發生時形成的聲波為次聲波; 而低于它頻率的聲波就是超聲波,比如臨床上的B超。 人耳看不見超聲波和次聲波。

③人耳聽到聲音的條件不僅與頻率有關,還與與發聲體的距離有關。 如果與發聲體的距離太遠,通過空氣進入人耳后,鼻竇不會振動,仍然聽不到聲音。

2、密度小于水的物體放在水底不一定沉

密度小于水的物體放在水底有沉、懸、浮三種情況。 它處于哪種狀態取決于物體完全沒入水底時所受的重力和壓力:

①下沉。根據F float=Vρwater g 和G=Vρ g,因為ρwater