《彈性》講稿 尊敬的審稿人,大家好:今天,我演講的題目是《彈性》。 接下來我將從教材分析、教學方法分析、學習情境分析、學習方法分析、媒體選擇、教學過程六個方面來談談本課的設計。 1、教材分析:“彈性”是人民教育出版社出版的《高中物理》第二章第三節的內容。 彈性是學生在高中學習力的概念后進一步學習的一種力。 它是高中物理教學的重點之一。 彈性的研究非常重要。 無論從知識本身的角度還是從知識外延的角度來看,它都是學習摩擦的基礎,也是力學的基礎。 本節的知識起著承上啟下的重要作用。 本課通過實例,從生活中常見的形變現象出發,認識彈性的存在; 在實驗探索了力與形變的關系之后,又回到了彈性的應用,讓學生有一個感性的認識。 根據教材的特點,我確定了三維教學目標: 1、知識技能 (1)了解形變和彈性變形的概念,了解彈性極限。 (2)知道什么是彈性,掌握彈性發生的條件。 (3)知道壓力、支撐力、繩索張力都是彈力,就可以確定它們的方向。 (4)了解變形與彈性的關系,掌握胡克定律。 過程和方法:(1)從生活中常見的變形現象出發,培養學生的觀察能力。 (2)在探索形變的過程中,引導學生進一步探索形變與彈性的關系,使學生明白探索彈性的現實意義,學會探索物理定律的一般方法。

(3) 通過觀察微小變化的例子初步接觸“放大法”。 3.情感態度和價值觀。 (一)從任何物體都會變形這一事實出發,培養學生實事求是的世界觀,了解事物的真實面目,不被表面現象所迷惑。 (2)體驗利用生活中常見現象探索物理規律的過程,感受學習物理的興趣,培養學生將物理學習與生活實踐結合起來,實現“從生活到物理,從物理到生活”的理念。 ” 2、教學方法分析:物理教學以實驗探究為基礎,注重啟發思維和教學方法。 為了突出重點,突破難點,實現教學目標,提高教學效率,本課以啟發式教學為主,多媒體輔助教學為輔,實驗、講解、討論、探索、情景創設相結合。 ——實驗——觀察——分析。 ——討論與總結相結合的教學方法。 一些不方便學生觀察的實驗現象利用多媒體手段進行展示,激發了學生的學習興趣。 3、學業情況分析:從教材體系來看,學生學習了彈性的基本概念,接觸到了生活中一些關于彈性的生活事件,如弓箭、氣球、跳板等,為學習彈性打下了基礎。 而且,通過前兩章的學習,學生已經具備了一定的實驗探究能力,掌握了基本的物理研究方法。 對于剛進入高中的學生來說,求知欲望強烈,思想心理尚未成熟,思維敏捷性不夠高高中物理彈力說課,大多停留在初中的形象思維。

因此,啟發式教學是本節的主要教學方法。 4、學習方法分析:學生是課堂教學的主體,新課程理念在教學過程中更加注重對學生學習方法的指導。 在本課的教學過程中,我觀察生活中常見的變形現象,巧妙地運用引導性問題激發學生的積極性,引導學生在物理環境中進行深入情景、仔細觀察、互動實驗、大膽歸納等。我創建。 活動主動獲取必要的感性知識,充分發揮學生的主觀能動性,讓學生在輕松、自主的學習氛圍中總結本節主要內容,完成學習任務。 5、多媒體選擇:為了突出重點,采用多媒體技術動畫來展示變形圖片和微變形動畫,通過對彈性變形的理解逐步建立彈性的概念。 在幻燈片展示相關概念時,在重點內容上添加提醒聲音,加深學生的印象。 為了突破難點,利用多媒體課件一一展示不同情況下彈力的判斷,讓學生觀察、分析,進而對常見的推力、壓力、支撐力等特殊彈力進行分類分析,和拉力來概括彈力的方向。 ,然后引入特殊方法來分析彈性的有無,從而達到教學目標。 六、教學流程:基于以上分析,為了使本課突出重點,突破難點,同時提高學生的課堂教學能力,我設計了如下教學流程。 第一個環節——設計問題、場景介紹。 首先,我讓學生利用課前準備的尺子、電線等物品進行動手實驗,吸引學生的注意力,激發興趣,培養對變形的感性認識。

(設計意圖:通過實驗引入新課高中物理彈力說課,充分調動學生的積極性和好奇心。) 第二環節——師生互動,探索新知識 1、變形:通過直接提出變形的定義,讓學生了解一般性變形物體的特征。 讓學生總結變形的類型,并介紹什么是彈性變形以及彈性的極限,讓學生有直觀的認識。 引入新課程:使用多媒體課件創建場景。 了解變形和彈性變形的概念。 了解彈性的極限。 探索彈性的定義及其產生的條件。 判斷彈性的方向和有無。 影響彈性大小的因素。 接下來,將向學生介紹微變形理論。 顯示微小變形的設備的基本概念和演示:有機玻璃、瓶子變形和桌面變形。 調動學生的想象力,放大微小的變形。 讓學生明白:所有物體都有變形,有些變形是無法直接看到的,需要儀器來顯示。 (設計意圖:通過微變形的演示物理資源網,讓學生了解物理實驗中的放大方法,培養學生的科學素養。這不僅培養了學生的抽象思維能力,也使學生完成了知識從感性到知識的提升。理性) 2.彈力的概念:學生對變形有了一定的了解后,結合剛才的實驗,分析兩個例子,一個是:拉動汽車的彈簧,另一個是:受壓的尺子。 。 引導學生觀察發現變形的彈簧可以對物體施加力,發現這個力就是彈力,從而推導出彈力的定義。

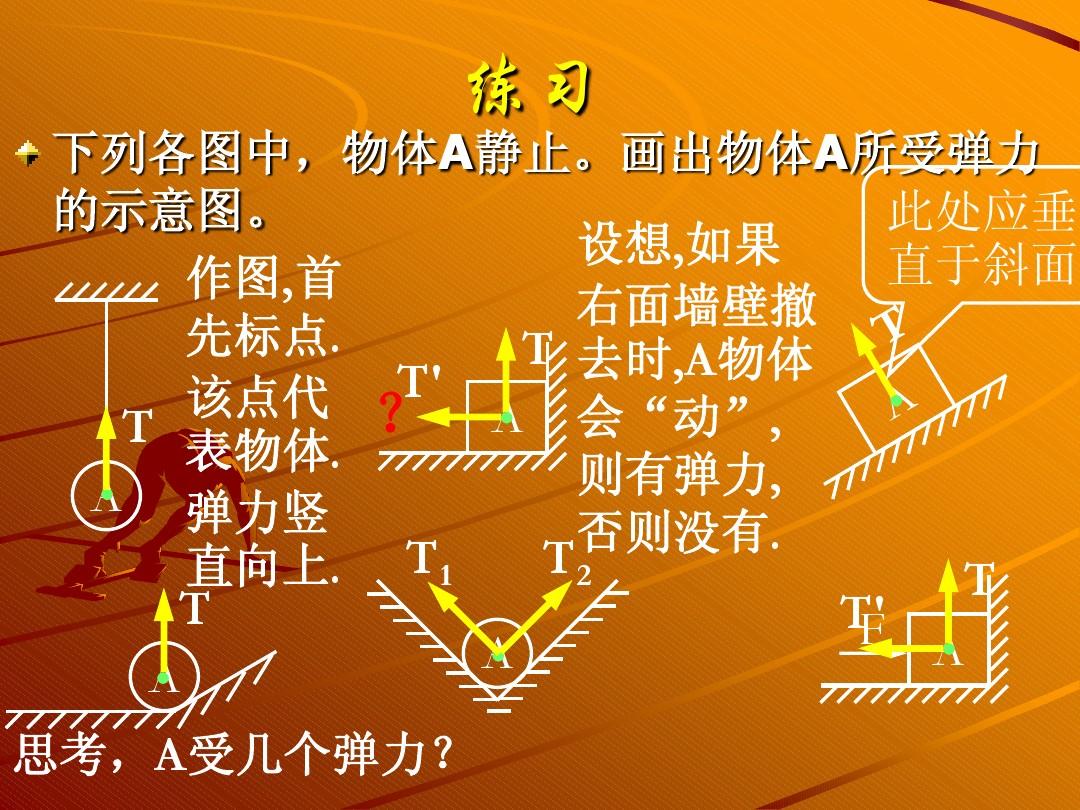

彈性產生的條件是本課的重點。 我們首先引導學生閱讀彈性的定義,并從定義中找出彈性產生的兩個條件。 再舉幾個具體的例子,給學生展示桌子上的一本書和電線下掛著的一盞燈的兩個模型,讓學生分析壓力和支撐都是彈力,繩子的拉力也是彈性的。 3.彈力的方向。 常見的彈力:支撐力、壓力、拉力。 結論:壓力和支撐力都是彈力。 壓力的方向始終垂直于支撐面并指向被按壓的物體,支撐力的方向始終垂直于支撐面并指向被支撐的物體。 結論:拉力是一種彈力,其方向始終沿著繩索,指向繩索收縮的方向。 (設計意圖:進一步加深學生對彈性條件的理解,突出重點。這種從個體到一般到具體事例的螺旋式學習順序更符合學生的認知心理。這樣的設計使抽象的問題形象化)引導學生分析幾個例子,分析并畫出彈力的方向,并進一步提問:如何分析確定彈力的個數? 不多拉一彈力,不少拉一彈力? 由于彈力是一種接觸力,學生根據之前的經驗可以很快得出結論:他們可以繞著研究對象走一圈,看看它與哪些物體接觸。 趁熱打鐵,再練習鞏固。 3、彈力的大小。 從變形的幾種基本類型出發,分析變形與彈力的關系,提出問題,組織學生分組討論。 通過猜想和假設,設計實驗方案,分組進行實驗,分析論證實驗結論,分析誤差原因,然后通過評價和交流,提高自學能力和多角度分析問題的能力。

在學生討論過程中,我對各組進行指導,及時發現學生爭論的焦點,并給予適當的指導。 討論結束后,各組代表匯報了討論結果。 根據課本內容和生活經驗,學生不難得出以下結論:在彈性極限內,變形越大,彈力越大;在彈性極限內,變形越大,彈力越大;在彈性極限內,變形越大,彈力越大; 當變形消失時,彈力也消失——即胡克定律。 (設計意圖:在這部分教學中,我充分尊重學生個體,鼓勵他們用自己熟悉的方法來學習,充分體現以學生為中心、教師為主導的教學模式。將實驗探究貫穿于整個教學過程,激發學生學習的主動性,培養他們嚴謹求實的科學態度) 第三個環節——課程總結、鞏固練習 為了讓學生對本課學到的新知識有一個全面、系統的了解,本節對學生進行指導。 對課堂上學到的重要、難點的知識進行復習和總結,使知識在學生的頭腦中得到升華。 課后,讓學生調查一些彈性力在生活中的應用,研究這些力的大小和方向,并應用所學知識。 。 (設計意圖:通過課堂小結,檢驗學生對知識體系的理解。通過鞏固練習,加深學生對彈性的規律、大小和方向的理解,從而檢驗課堂效果。) 7. 教學效果:通過 我期望以上流程設計能夠達到以下效果: 本課教學中,通過現實生活內容的引入,采用多媒體直觀的教學手段,激發學生的多種感官活動,吸引學生的注意力。培養學生的有意識的注意力,設計合理的探究內容,讓學生養成良好的思維習慣和推理判斷的知識遷移能力。 將常規教學過程改為常規探究過程,可以培養學生的思維能力,使學生成為教學活動的主體,從而達到本課充分培養學生實驗能力的教學目標。