地震波按傳播方式分為三種類型:縱波、橫波和面波。 縱波是在地殼中傳播速度為5.5至7公里/秒的推進波。 他們是最先到達震中的。 它們也稱為 P 波。 它們會導致地面上下振動,但破壞性較小。 橫波是剪切波:它們在地殼中的傳播速度為3.2至4.0公里/秒。 第二波到達震中的波也稱為S波。 它會導致地面左右搖晃,破壞力極強。

地震波(波)是從震源向各個方向傳播的振動。 它們是指從震源產生并輻射到周圍地區的彈性波。 按傳播方式可分為縱波(P波)、橫波(S波)(縱波和橫波均屬于體波)和面波(L波)三種。 地震發生時,震源區介質發生快速破裂和運動,這種擾動就構成了波源。 由于地球介質的連續性,這種波在地球內部和表面傳播,在連續介質中形成彈性波。

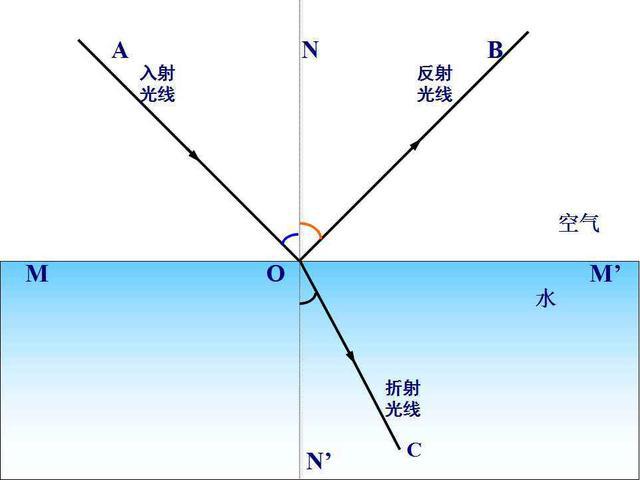

地震學的主要內容之一是研究地震波帶來的信息。 地震波是由地球介質的彈性產生的機械運動的傳播。 其性質與聲波十分接近,故又稱地聲波。 但普通聲波在流體中傳播,而地震波在地球介質中傳播,因此它們要復雜得多。 地震波和光波在計算上有一些相似之處。 波動光學在短波情況下可以過渡到幾何光學,從而簡化計算; 同樣,在一定條件下,地震波的概念可以用地震射線代替,形成幾何地震學。 然而,光波只有橫波,而地震波既有縱波又有橫波。 因此橫波和縱波,在具體計算中,地震波要復雜得多。

勢力范圍

概述

當水波遇到一個界面,例如陡峭的河岸時,它們會從邊界反射回來,形成一系列向外到海岸的水波,并與向內的水波重疊。 當海浪斜向沖擊淺灘時,隨著水變淺,波浪的行進速度會變慢,落在較深水域的波浪后面。 結果是波浪向淺水方向彎曲。 然后,波陣面在撞擊海岸之前逐漸變得與海灘平行。 術語折射描述了波傳播中由于傳播路徑上的條件變化而導致波前方向變化的現象。 反射和折射也是光穿過透鏡和棱鏡時眾所周知的特性。

屬性的推導

彈性模量和波速

均勻各向同性固體的彈性可以用兩個常數來描述:k 和 μ,這兩個常數都可以表示為每單位面積的力。

k是體積模量,表示不可壓縮性。

花崗巖:k約為27×1010達因/;

水:k約為2×1010達因/。

μ是剪切模量,表示其剛度。

花崗巖:μ約為1.6×1010達因/;

水:μ為0。

在密度為 ρ 的彈性固體中,可以傳播兩種類型的彈性波。

P波,速度vP=√(k+4/3μ)/ρ。

花崗巖:vP=5.5公里/秒;

水:vP=1.5公里/秒。

S波,速度vS=√μ/ρ。

花崗巖:vS=3.0公里/秒;

水:vS=0公里/秒。

現象簡介

與聲波、光波或水波一樣,地震波也可以在邊界上反射或折射,但與其他波不同的是橫波和縱波,當地震波入射到地球的反射表面時物理資源網,例如,會射出P波以一定角度朝向邊緣。 在界面處,不僅分為反射P波和折射P波,而且還產生反射S波和折射S波。 原因是入射點邊界上的巖石不僅受到擠壓,而且還受到剪切。 。

換句話說,入射P波產生四種類型的轉換波。 當 SV 波傾斜入射到內部邊界時,也會發生從一種波類型到另一種波類型的波模倍增,從而產生反射和折射 P 波和 SV 波。 在這種情況下,反射和折射的S波總是SV型,因為當入射的SV波到達時,巖石顆粒在垂直于地面的入射平面內橫向移動。 相反,如果入射的S波是水平偏振的SH型,則粒子將在垂直于入射面且平行于邊界面的方向上來回運動。 不連續界面上不會發生擠壓或垂直變形,因此不會產生相應的新P波和SV波,只有1個SH型反射波和1個折射波。 從物理圖像形象地分析,垂直入射的P波在反射界面上沒有剪切分量,只有反射的P波,根本沒有反射的SV波或SH波。 上述波模轉換的局限性對于充分理解地震動的復雜性和解釋地震圖中地震波的各種圖像至關重要。

建在較厚土壤上的建筑物,例如在河流沿岸沖積谷中發現的沉積物,在地震期間由于波浪的放大和加強而容易受到嚴重損壞。 當我們振動連接在一起的兩個彈簧時,較弱的彈簧將具有較大的振動幅度。 同樣,當S波從地下深處傳播,穿過剛性較大的深層巖石,到達剛性較小的沖積物時,沖積谷中的軟弱巖石和土壤會使振幅增加4倍或更多。 取決于波浪的頻率和沖積層的厚度。 1989 年加利福尼亞州洛馬普拉特地震期間,舊金山海濱區建在沙土和填土上的房屋比不遠處建在堅固地基上的類似房屋遭受的破壞更大。