最近看到一個短視頻,有一個跑步者告訴讀書會創(chuàng)始人、央視主持人范登,如何跑步?

這位跑步者對似乎對跑步不太了解的范登說道:“你跑步時用的是什么力量?

使用的是重力,與身體的力量無關(guān)。 最快的速度就是被身體絆倒的時候最快,身體出去! ”

范登似乎有所領(lǐng)悟。

我的天啊!

你能別這么搞笑嗎? 你可以教我如何在不斷被身體絆倒的情況下繼續(xù)向前奔跑!

國外的一些跑步方法也一直在宣揚:身體前傾利用重力,通過腳不斷地支撐和轉(zhuǎn)化,不斷地利用重力,似乎不用發(fā)力就能向前跑;

跑步是對抗重力還是利用重力?

這個問題必須解釋清楚。

1.首先了解步行和跑步的區(qū)別

步行和跑步都涉及腳的交替運動。 為什么跑步比走路更累?

原因當然很簡單。 行走時,總是有一只腳踩在地上作為支撐。 所支撐的當然是支撐體重。 然而,跑步時,有一段時間雙腳同時在空中。 怎么能到空中呢? 你需要用力推動才能進入空中。 也就是說,你需要足夠的力量讓身體能夠克服重力,飛到空中。

起飛后,著陸時必須緩沖。 緩沖過程還需要肌肉收縮,這也是一個消耗能量的過程。 這使得跑步比步行更加激烈。 之所以如此激烈,是因為跑步需要你克服重力,將腳抬到空中。 然后你必須緩沖著陸。

因此,說跑步是一項克服重力的運動并沒有什么錯。 跑步之所以累,是因為我們需要不斷克服重力。

2.跑步時可以利用重力嗎?

利用重力跑步怎么樣?

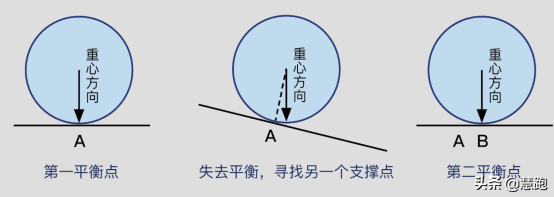

如果你以腳為支點,身體整體向前傾倒,重力確實會加速你的身體向前傾倒。 為了防止“像狗一樣跌倒吃屎”,你會自然地邁出腳來防止摔倒;

如果你的軀干總是向前傾,你就必須不斷地邁出雙腳以防止摔倒,從而導(dǎo)致身體向前移動,從而形成雙腳不斷支撐和切換的跑步動作。

看來這個說法似乎也有道理。

有些人還用球在地面上滾動的方式來直觀地展示球是如何移動的;

也就是說,如果你把球體放在平坦的表面上,球體就會穩(wěn)定,但如果你想讓球移動,你就必須把球放在斜坡上,球就會根據(jù)重力的作用向下滾動。

而如果地面平坦,人體只需前傾,重心前移,帶動重心前移,人體就會開始跑步。 如果把人腳的運動想象成球面運動,似乎只要腿一動,人體就會利用重力來奔跑。 不費力氣就站起來,這叫重力跑。

這里犯了一個重要的邏輯推導(dǎo)錯誤

? 人體的運動不是球體的運動。 人體前傾引起的運動與球體在斜面上的運動不同,不能用這種方式直接推導(dǎo)。

比如走路的時候,身體基本是直立的,我們走路的時候不利用重力。 既然跑步可以利用重力,那么跑步應(yīng)該比不利用重力的步行更容易斜面重力做功怎么算,但是大家都知道,步行總是比跑步容易。

這是一個矛盾。 跑步可以利用重力,但步行不能利用重力。 利用重力跑步只會比不利用重力走路更累,也就是說利用重力并不會讓跑步變得更輕松!

從物理角度來看,行走和跑步并不依靠重力,而是依靠人在推地時對地面施加的向后和向下的力。 地面給予人體一個向前向上的反作用力,推動人體前進。

如果這個力只是垂直向下,那么我們運動的方向就是垂直向上,比如跳躍,如果這個力是向后和向下推,那么自然的反作用力是向前和向上,讓我們能夠向前移動。 還伴隨著重心的起伏。

3. 身體前傾是利用重力還是其他什么?

顯然,跑步時身體前傾并不是利用重力,但跑步時適度前傾還是有必要的。 為什么?

適度前傾的主要目的是:

一、減少風(fēng)阻;

其次,身體前傾可以獲得生物力學(xué)優(yōu)勢并更有效地離開地面。

身體前傾可以減少迎風(fēng)面,達到減少風(fēng)阻的目的。 更重要的是,前傾為下肢發(fā)力創(chuàng)造了良好的條件;

如果身體直立,為了讓下肢產(chǎn)生推動人體前進的力量,就必須加強腿部的后踢,否則就會變成垂直向下的力量,從而使人跳躍向上而不是向前跑,身體向前傾斜,用下肢產(chǎn)生向前的動力,但不要過度向后推。

機械分析:

根據(jù)力分解與合成的原理,推向地面施力時,地面給予人體一個大小相同、方向相反的反作用力。 這個反作用力可以分解為垂直分力和水平分力;

從生物力學(xué)的角度來看:

水平分力越大,垂直分力越小,人體向前的沖力越大,重心波動越小。 這個目標可以通過向前傾斜來實現(xiàn)。 這就是前傾的真正含義。 而不是使用萬有引力理論。

4、如果身體前傾利用重力,那么前傾越明顯斜面重力做功怎么算,說明利用重力越大。

如果身體前傾是利用重力自然產(chǎn)生前進的動力,那么從理論上講,身體前傾越明顯,利用重力的效果就越好。 而實際經(jīng)驗告訴我們,跑步時只要身體稍微前傾就可以;

如果你真的刻意前傾,你必須立即提高跑步速度和步頻,以適應(yīng)身體明顯的前傾。

眾所周知,短跑現(xiàn)在是從蹲姿開始,而不是站立。 根本目的是從蹲姿開始獲得更大的水平向前地面反作用力;

從站立位置開始獲得的水平反作用力要小得多。 這樣,從蹲姿起步的運動員可以獲得更大的初速度和加速能力。

但在加速過程中,運動員會逐漸抬起身體,即身體前傾角度逐漸變小,直至逐漸直立。 為什么短跑運動員不總是保持較大的前傾角度以繼續(xù)獲得重力?

因為身體前傾越大,以腳為支點的重力產(chǎn)生的慣性矩就越大。 為了防止旋轉(zhuǎn),人體必須加快步伐來支撐身體,抵抗重力,防止身體墜落。

換句話說,你越向前傾,你就不是在利用重力,而是越需要付出更多的努力來對抗重力,防止摔倒。

因此,跑步時身體前傾角度并不是越大越好。 大約10-15度就足夠了。 這樣的前傾角度,既可以減少風(fēng)阻,方便后蹬,又不會造成身體前傾。 太大了,你必須刻意加快節(jié)奏來支撐你的身體并防止摔倒。

事實上,測試還發(fā)現(xiàn),隨著速度的增加,身體的前傾角度并不會變得極大,但隨著速度的增加,腿部的前擺和后踢會增加,因為它們更用力。

6:00 軀干前傾角度

4:00 軀干前傾角度

5、跑步時如何盡量減少重力的影響。 這個技能是可以訓(xùn)練的。

因為跑步伴隨著蹬地,所以需要比步行更大的力量才能實現(xiàn)。 這也是跑步比走路更累的根本原因;

因此,跑步者需要做的就是如何盡量減少重力對跑步的影響。 怎樣才能減少重力的影響呢?

那就是降低飛行高度,也就是減少重心的波動。

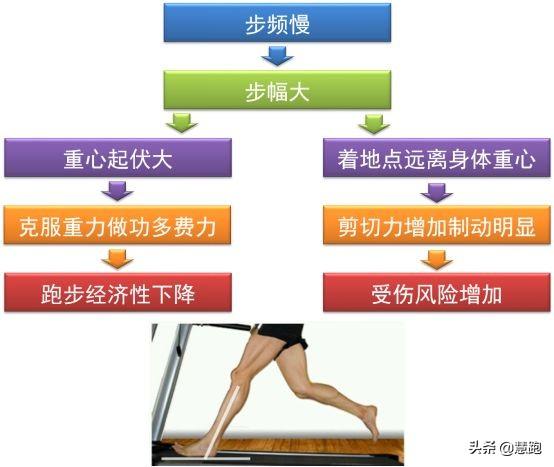

相同速度下,步頻越慢,步幅越長;

步幅越大,往往意味著身體重心的波動越大。 跑步是水平運動,垂直方向消耗太多能量來克服重力,大大降低了跑步的經(jīng)濟性。

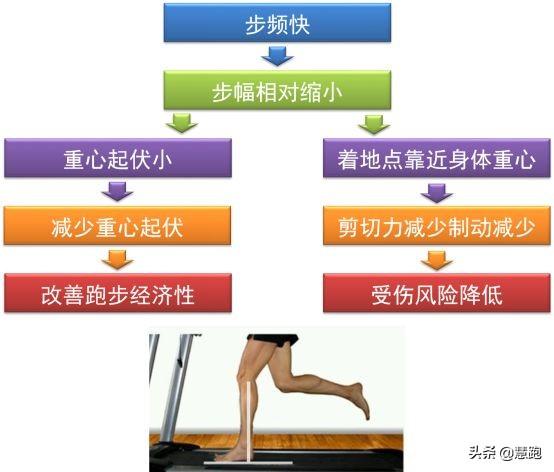

如果你增加節(jié)奏。 當步頻在每分鐘170-180步左右時,重心的波動會以相同的速度減小。

重心波動越小,克服重力所做的功就越少,從而最大限度地減少重力的影響。

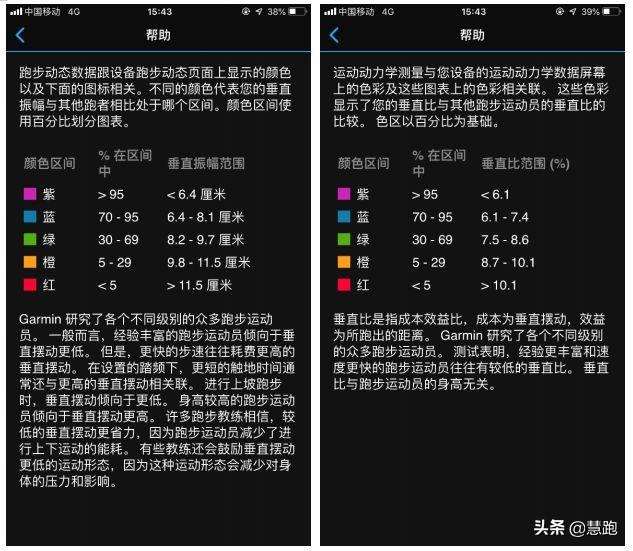

在一些跑步可穿戴設(shè)備如手表中,有一個指標——垂直振幅,它實際上反映了飛行的高度,即重心的波動。

如果重心波動太大,跑步就會變成上下運動,克服重力做功會增加很多體力消耗,所以我們希望跑步者能夠貼近地面飛翔。 這就是我們的意思。

因此,在跑步姿勢的垂直幅度上,要求越小越好。 如果垂直幅度小于6.1厘米,則說明您屬于跑步者前5%;

如果垂直幅度在6.1-7.4厘米之間,你屬于前30%的跑步者,大多數(shù)跑步者在7.5-8.6厘米之間;

如果垂直幅度大于8.7厘米,則說明重心波動過大。 這種跑步姿勢非常不經(jīng)濟,所以用紅色或橙色表示。

垂直幅度與步幅高度相關(guān)。 如果你以較慢的步幅跑步,通常意味著較長的步幅,即大步幅跑步;

大步跑時,身體重心波動較大,用力不經(jīng)濟。 因此,如果你的垂直幅度參數(shù)顯示為紅色或橙色,你需要看看你的步頻的顏色;

如果仍然是紅色或橙色,則需要加快速度。 隨著步伐的加快,身體重心的波動也會改善。

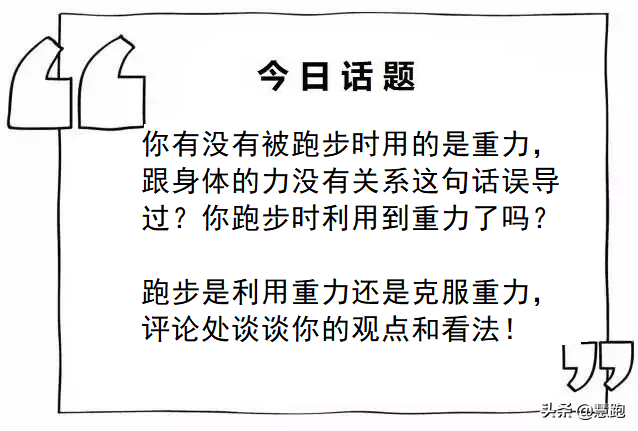

垂直比是垂直幅度除以步幅長度。 如果身體重心波動較小,則步幅較大。 一方面意味著你的速度更快,另一方面意味著你的跑步姿勢更加平穩(wěn)、輕盈;

也就是說,你用較小的身體重心來實現(xiàn)大步幅。 如果垂直幅度大,步幅小,就是典型的跳躍跑;

而如果垂直幅度較大,步幅也較大,則意味著需要在保持步幅的情況下增加步頻,減少身體重心的波動。

如果這個參數(shù)小于6.1%,說明你是跑者中最好的5%;

如果在6.1-7.4%之間,則是較好的30%跑步者;

如果大于 8.7%,則意味著您屬于最差的 30% 跑步者之一。

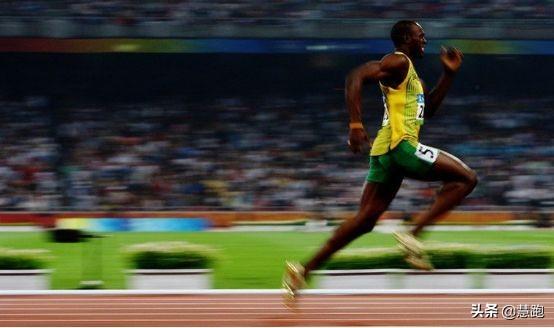

如果你看看的跑步形態(tài),你就會明白重心小、步幅大、垂直振幅比最佳意味著什么。

6. 身體前傾是自然習(xí)得的,但往往不是習(xí)得的。

需要學(xué)會前傾嗎?

嚴格來說,是需要學(xué)習(xí)的。 學(xué)習(xí)的目的不僅僅是讓跑步者了解跑步時身體前傾的目的和動作要領(lǐng);

同樣重要的是,跑步者要明白,前傾只是一個技術(shù)環(huán)節(jié),前傾需要與其他動作環(huán)節(jié)有效配合。

然而,前傾是跑步姿勢的一部分。 也許大多數(shù)跑步者在跑步時都會自然地向前傾。

7、一些跑步者為了刻意前傾,錯誤地前傾、弓起胸背。

有些跑者不明白前傾的真正含義,為了前傾而前傾,造成前傾、拱胸等不正確的跑步姿勢,進而導(dǎo)致腰部壓力增大。

事實上,真正的前傾是指整個軀干,而不是上半身前移、拱背、托胸。

這也反映出一些跑步者刻意模仿某種跑步姿勢,造成身體局部緊張。

八、總結(jié)

跑步時,身體前傾適度,可以減少風(fēng)阻,有利于推離地面等機械效應(yīng)。 然而,身體前傾被認為是利用重力,人們普遍認為跑步是一項利用重力的運動。 你不會前傾并利用重力,所以如果你跑不快,這只是改變概念英語作文,這是無稽之談!

跑步的本質(zhì)仍然是一項克服重力的運動。 我們要做的就是減輕體重,發(fā)展力量,這樣可以提高克服重力的能力。 另一方面是為了減少重心的波動。 這可以通過小步快跑來實現(xiàn)。 。

【點擊圖片查看專欄】