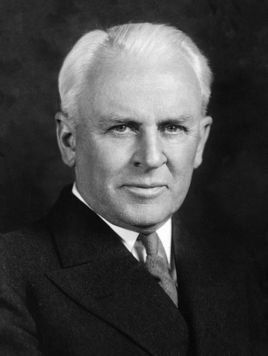

高中物理歷史人物(八):密立根

羅伯特·安德魯·密立根(1868年3月22日 - 1953年12月19日)是一位美國實驗物理學家。

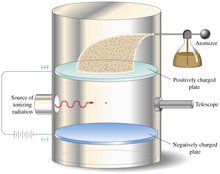

油滴實驗:確定基本電荷

1913年,他測得了電子電荷的值:e=(4.774±0.009)×10-10esu,從而從實驗上證實了元電荷的存在,他測得的精確值最終結束了關于電子離散性的爭論高中物理的常量,并使許多物理常數的計算能夠獲得較高的精度。

油滴實驗中將微觀量測轉化為宏觀量測的巧妙構思和精準構思,以及利用相對簡單的儀器得到相對準確、穩定的結果,都非常具有啟發性。

普朗克常數

1916年,他的實驗結果充分證實了愛因斯坦的光電效應方程,并測得當時普朗克常數h的最精確值。憑借上述工作,密立根獲得了1923年的諾貝爾物理學獎。

元素火花光譜法

他還對強電場作用下電子從金屬表面的逃逸進行了實驗研究。他還進行了元素火花光譜學的研究,測量了紫外和X射線之間的光譜區,發現了近1000條譜線高中物理的常量,波長可達13.66nm,使紫外光譜遠遠超出了當時已知的范圍。他對X射線光譜的分析導致了1925年烏倫貝克(GE~1974)等人提出的電子自旋理論。

宇宙射線

他還對宇宙線做了大量研究,提出了“宇宙線”這一名稱,研究了宇宙粒子的軌道和曲率,發現了宇宙線中的“α粒子、高速電子、質子、中子、正電子和V量子”,改變了過去“宇宙線就是光子”的觀念。特別是他利用強磁場中的云室對宇宙線進行實驗研究,導致他的學生安德森在1932年發現了正電子。

他求實嚴謹,一絲不茍,富有創造力,是物理學界的榜樣。