作者周英格,1953年出生,家住重慶路大興村,曾就讀于第二幼兒園、常德路小學、南開大學中文系,現已退休。本賬號發表文章:

-----

-----

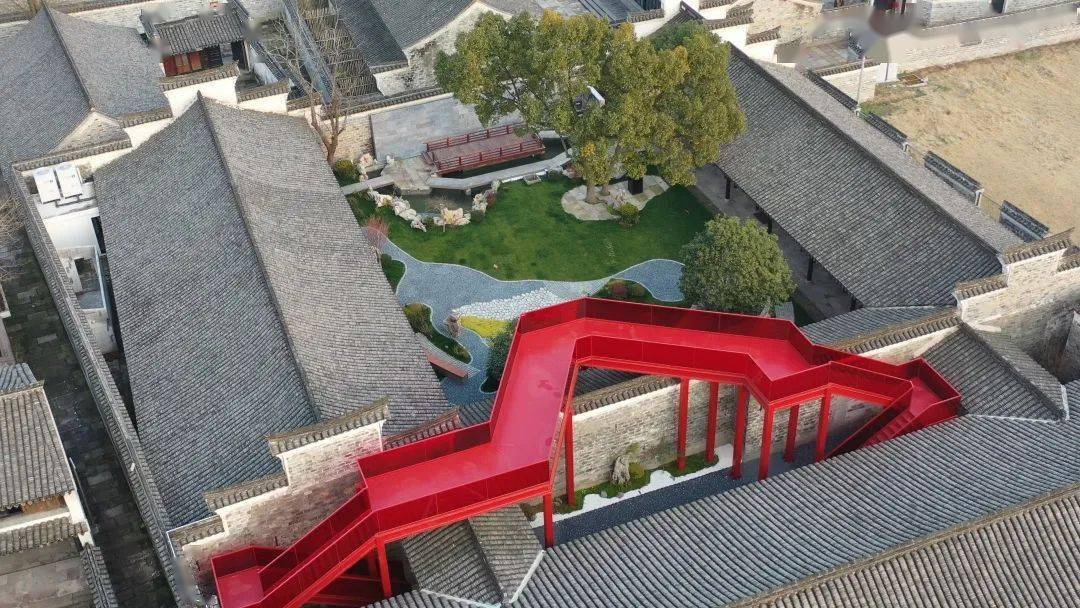

五大道是一個人文氣息濃厚的街區,許多作家曾在此居住,創作了膾炙人口的文學作品,如南海路的梁斌創作了《紅旗》、重慶路博愛里的薛克創作了《戰斗的青春》、黃家花園西側的馮驥才創作了《雕花煙斗》等。

這些風靡全國的文學作品,其實字里行間都保留了武大道的“生命軌跡”,洋溢著武大道的人文精神,我親眼見證了這樣的文化錘煉,用心經營。

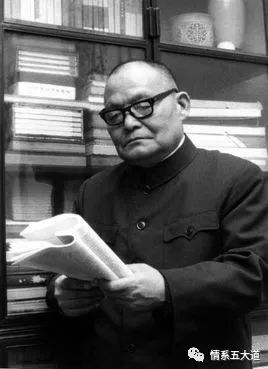

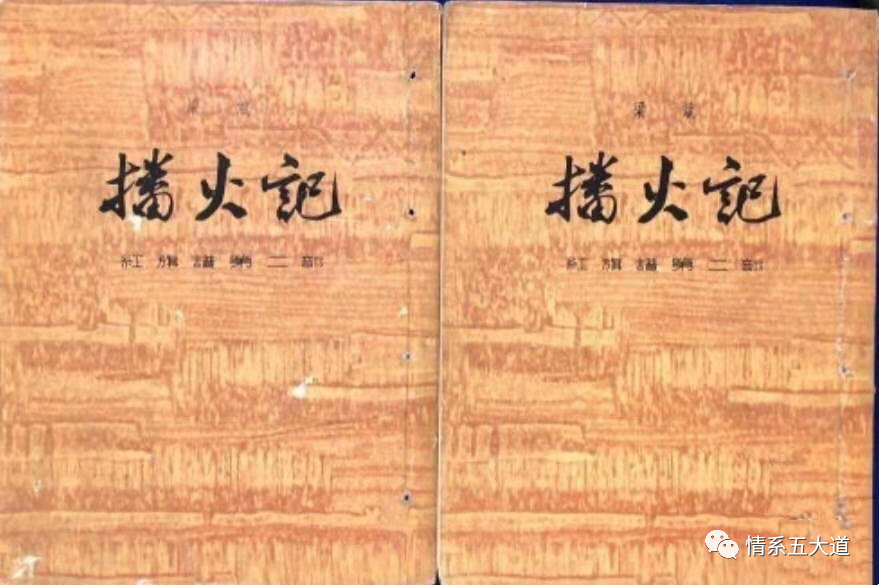

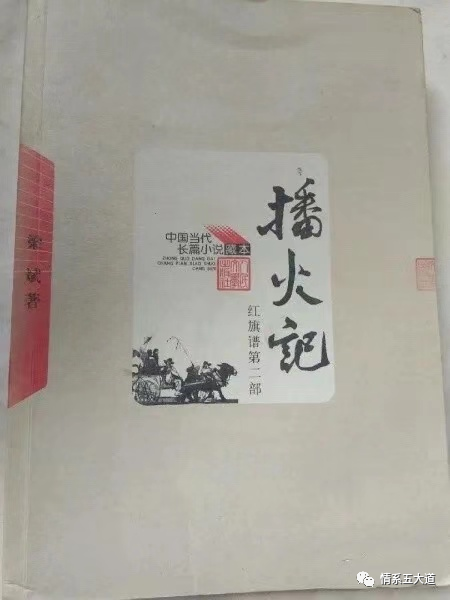

紅旗 作者:梁斌 | 網絡圖片

梁斌是早期參加過革命的老同志,組織上三次安排他出任行政領導職務,梁斌每次都婉言謝絕。他一心想寫一部以“保定第二師范學校”學生運動和自己親身經歷的革命運動歷史為主題的小說。終于,在梁斌的勤奮創作下,《紅旗》這面紅旗在全國讀者中高高飄揚,不僅作者和讀者,就連出版社也受到了鼓舞。

梁斌在天津百花出版社《四面鐘》處找到他,要求把《紅旗》續集的出版權給天津,梁斌把客人送到南海路,他答應了。

為了把最好的文學作品奉獻給讀者,百花出版社派出了實力雄厚的編輯人員,組成了強大的專項編輯團隊,其中包括小說室主任編輯朱幼英,資深出版人、編輯李克明等。

編輯:文學素養豐富的朱幼英

朱友英編輯的家在第五大街邊上耀華中學附近,李克明編輯的住所則在稍南邊的馬場路。

當時,兩位編輯為了協助作者撰寫《紅旗》的續集,用大量的業余時間和梁斌討論“稿子”,他們從各自家里出發,在曙光電影院相約一起去梁斌家。

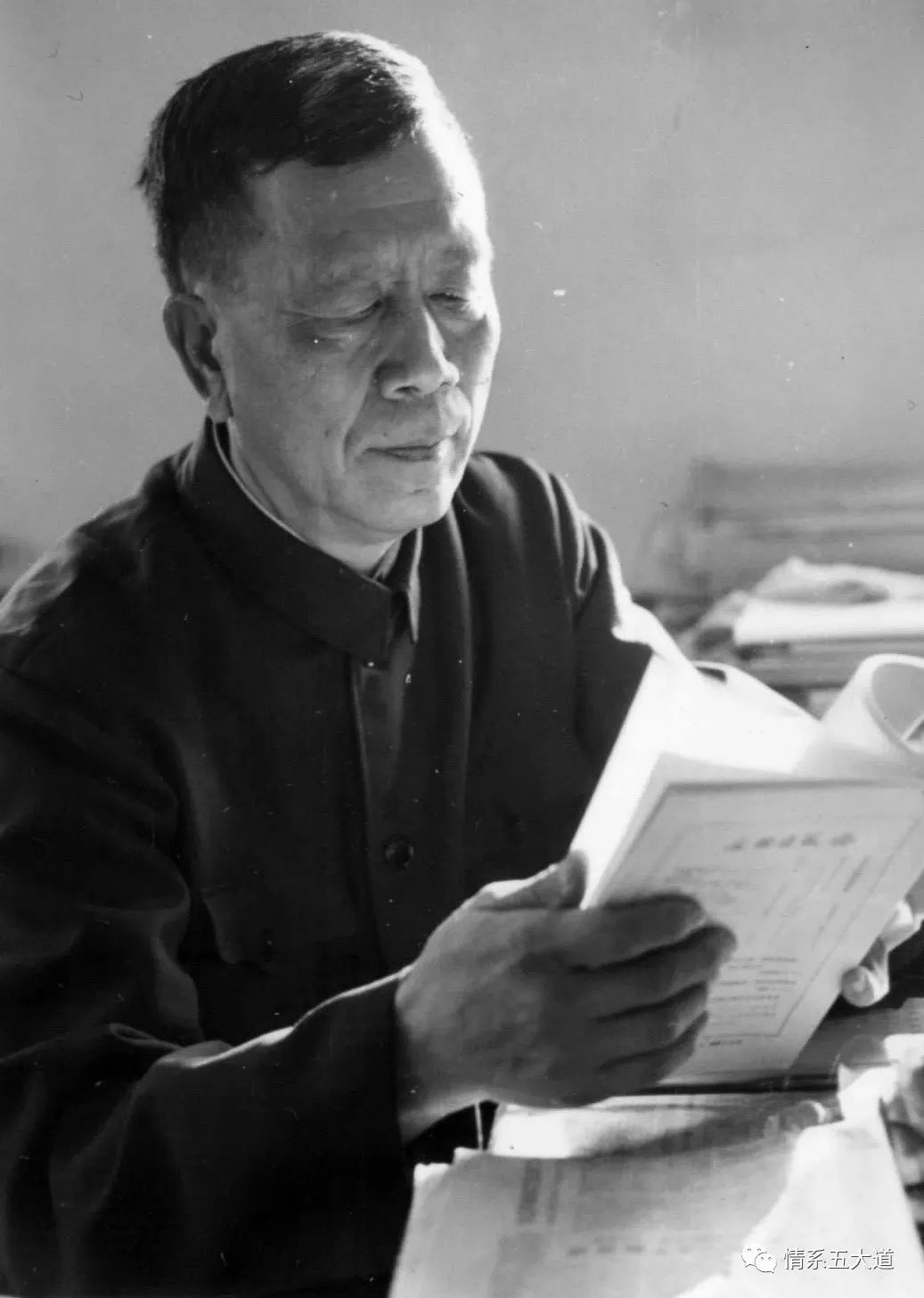

資深出版人李克明主編

我的父親周愛文是一位小說編輯,坐在姑姑朱幼英對面,我親耳聽到了《紅旗續集》誕生的許多故事。

姑母朱幼英是一位不可多得的女性才子,當她還是一個來自四川的“花季少女”時,就憑借自己的努力于1943年考入了“西南最高學府”——西南聯大中文系,師從聞一多、朱自清等大師學習中國文學。

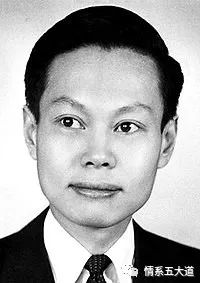

后來擔任南開大學中文系主任的刑公萬先生也于當年來到西南聯大任教,這一對師生,成為1943年西南聯大的新人。

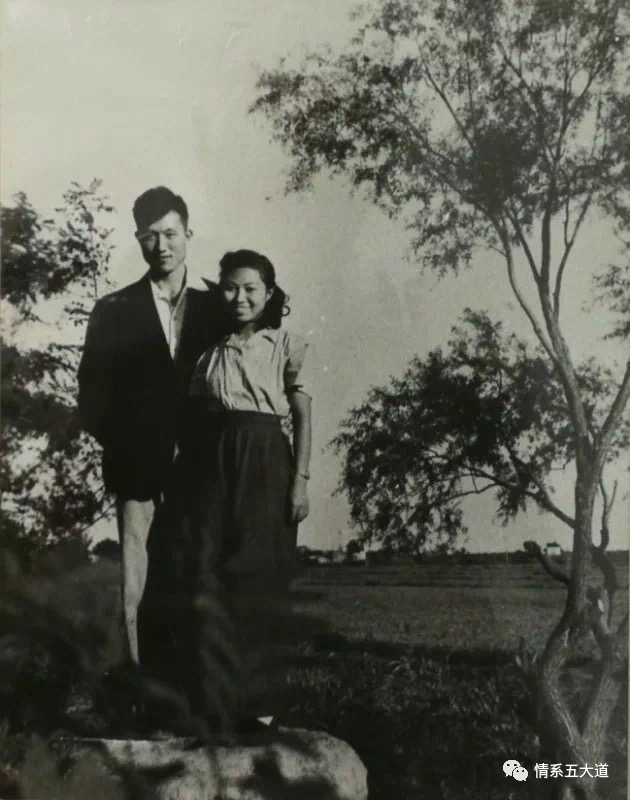

朱家二姐朱友英(右)

西南聯大不僅給了朱友英一生的文學、語言學識,還讓她有了一位陪伴一生的優秀愛人;1941年考入西南聯大機械系的王紹祖,因喜歡古典詩詞而愛上了文學系的朱友英。

在西南聯大校園里,王紹祖不僅有一位純情的女友朱幼英,還有一位經常來找他討論物理和數學的同鄉。兩人身高差不多,說著同樣的方言,都是合肥縣人。這位同鄉就是諾貝爾獎獲得者楊振寧。

楊振寧(1957) | 互聯網圖片

楊振寧后來提出的“非對角長程序”理論,或許是受到了朱友英經常被推崇的“花非花,霧非霧”、“來若春夢,何其久遠?去若朝云,何其難尋”的哲學思想的啟發。

千萬不要小看第五大道上的槐樹,也許樹梢無聲的搖曳,正訴說著它們“挺拔”的決心,就如這群人中的金玉珠女士自信地說:“我是五大道人,我不能倒下。”

楊振寧、王紹祖、朱友英三位青年學生在“西南聯大”校園里暢談、探討宇宙的無窮奧秘,成為西南聯大校園里的一道風景。

王紹祖與朱友英學生時代

老編輯李克明先生是文壇的資深人士,1939年楊振寧的小故事趣味,李克明還是學生的時候,就喜愛讀孫犁、梁斌、袁千里等人在《冀中道報》發表的文學作品。

1941年,李克明在《冀中指南》上發表了兒童歌曲《一閃一閃小星星》。從此,李克明對文學和寫作的熱愛更上一層樓。晚年,李主編整理出版了一百多萬字的文集。他的許多作品反映了渤海灣和冀中平原勤勞勇敢、純樸善良的華北人民熱愛生活、奮發向上的風貌。

特別要指出的是,李克明編輯是河北省中部饒陽人,與梁斌的家鄉澧縣距離很近,兩地風俗習慣、方言相近,民風地貌也相近。李編輯在創作《紅旗續集》這部小說時,就作品中人物的語言、行為、風俗習慣等問題,給了梁斌很多很好的建議,梁斌在小說中都采納了這些建議。梁斌十分感謝這位“文壇同鄉”在創作上給予的幫助。

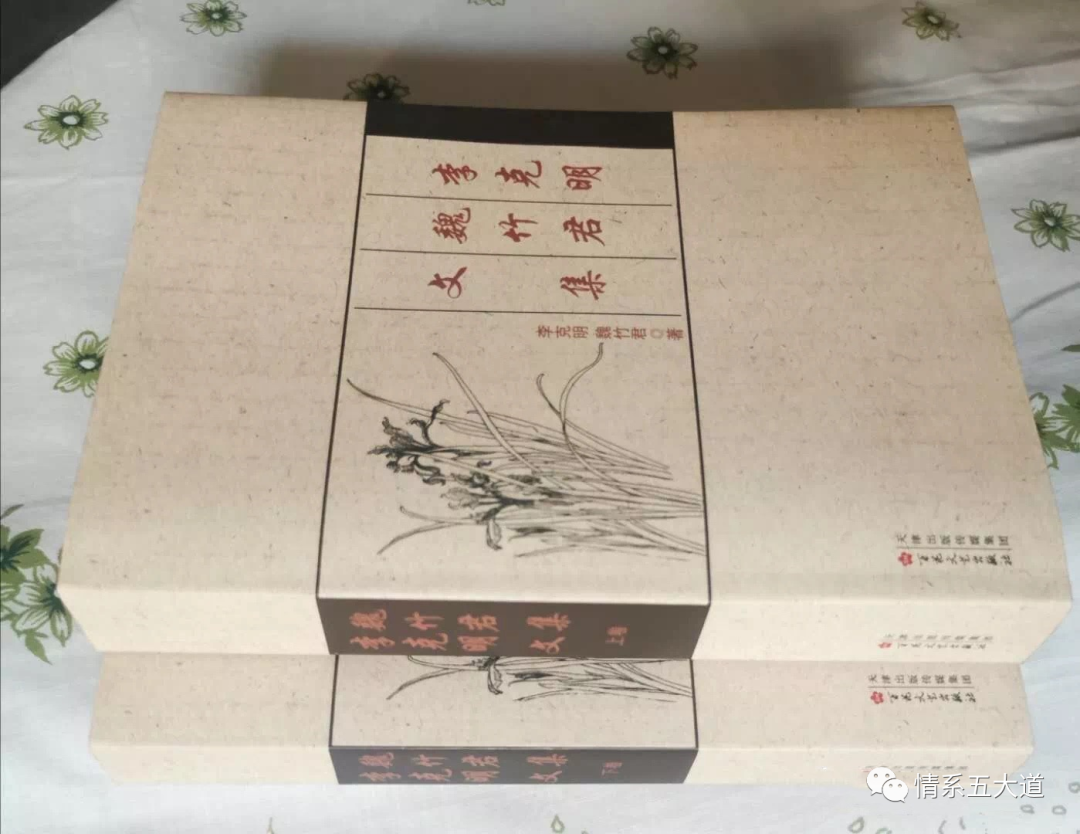

李克明先生百萬字文集

《紅旗續集》的寫作,原本是想延續《紅旗》的思路,用繁華的筆調去寫“政治斗爭”。但天津《百花社》兩位編輯朱幼英、李克明卻告訴作者楊振寧的小故事趣味,華北農村的真實生活:驢子拉石頭磨麥子、北方婦女盤腿坐在炕上聊天等現實場景和生動情節,才是文學作品的“長明火”。

于是,《烈火蔓延的故事》這本“紅旗續集”小說便真正火了起來,它像每年春天飛進來的燕子一樣“飛進尋常百姓家”,景象如春夏第五大道上盛開的紫藤花般美麗。

經過朱幼英、李克明兩位編輯在五大道上來回穿梭,與《播火記》作者討論書稿之后,像春蘭這樣有著烏黑長辮、眉眼精致、唇紅齒白的冀中姑娘的“美貌”,在《播火記》中愈發美麗;像朱大貴、朱二貴這樣性格發展變化的人物也越來越多,人物形象明顯更加豐滿。

網絡圖像

《火種的故事》中的“火”,逐漸由“斗爭之火”演變為華北平原婦女用靈巧的雙手煎“烙餅、炒雞蛋”時炊煙的氣息。

誕生于天津五大道的《火把記》,經過作家梁斌和兩位編輯朱幼英、李克明的精心打磨,增添了華北的鄉土氣息和渤海灣的世外桃源,讓火把記的故事更加綿長、更加遙遠。

網絡圖像

隨著時光流轉,材質、時尚都會隨著時光的流逝而改變,但不變的是第五大道深厚的文化底蘊,讓人永遠懷念、永遠熱愛。

超過

稿件校對編輯 | 子石

關于我們: