中國向來都是一個禮儀之邦,從古至今,未曾改變,無論是對外的國際相處,還是我們自己的為人處事,凡是碰到人,在我們心里總是能否想到一個“禮”字,“禮貌”之“禮”,“禮儀”之“禮”,“禮節”之“禮”。

老話說,“有禮踏遍天下”、“禮多人不怪”、“彬彬有禮”等等,一個“禮”字所起到的作用,那是不言而喻的。不管是婚喪婚嫁,還是走親訪友,也不管是朋友之間討論作業三鞠躬是什么禮節,還是朋友之間研究業務,其實,我們無時無刻都離不開“禮”,可以毫不夸張地說,缺乏了“禮”,估計哪些也干不好。

“禮”,包含在生活中的方方面面,但是,也有許許多多不同的表現方式,例如“作揖”、“鞠躬”、“磕頭”這三種方式,就可堪比中國傳統的“三大禮節”,這么,這“三大禮節”都是如何來的呢?

叩頭

“作揖”,也叫“拱手禮”,由于它是以“拱手”為主要動作而向人祝福的禮節。所謂“拱手”,即左手握拳,右手伸展,右手壓在手指上,呈右手在外(上),雙手在內(下)之勢;為何是右手在外呢?由于古人以“左”為尊,所以漏出右手而不是左手,是表示對對方的一種敬愛。需要注意的是,“拱手”之時,一定要當心,千萬不可搞反了,由于手指在外而右手握拳在內的“拱手”,是喪禮上才用的。“作揖”之禮很早就出現了,聽說早在漢朝時就有,只不過到了唐朝,周公“制禮作樂”之后,“作揖”之禮才傳遍天下了。

作揖

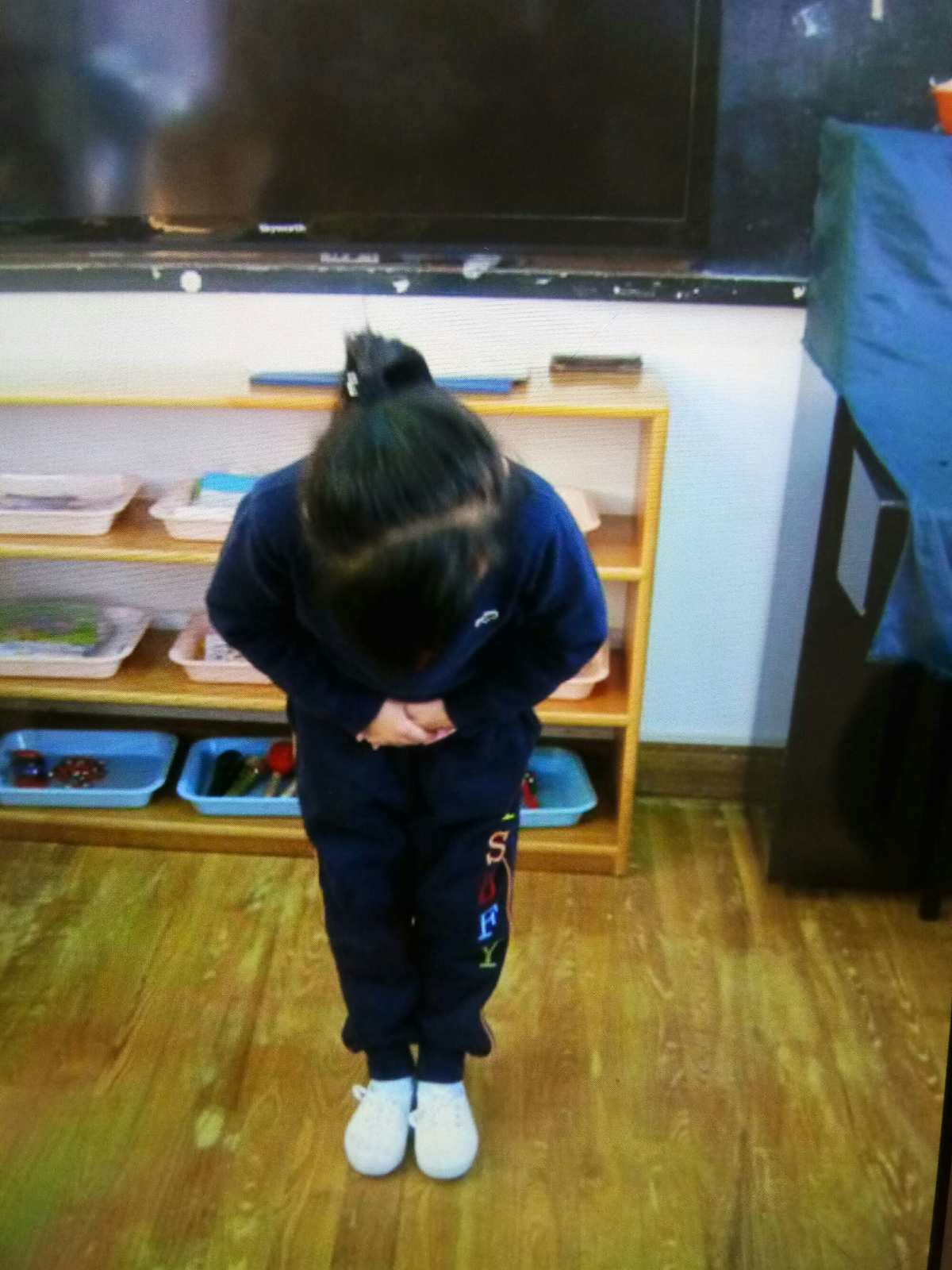

提起“鞠躬禮”,我們常常會想到美國、韓國等,“鞠躬”在臺灣、韓國的確很普遍,然而,它的起源,卻仍在中國。“鞠躬”起源于中國唐代、大約是東漢時期的一種祭祀典禮,當時的那個祭祀典禮叫作“鞠祭”,就是把豬、羊、牛等“祭品”,不切片,而是保持整體,并讓它們彎曲成卷,擺在圣壇上三鞠躬是什么禮節,所謂的“鞠”,就是“彎曲”的意思。后來,人們為了表示對老天的虔敬,為了抒發樂意把自己作為“祭品”奉獻給上天,于是也開始彎下蹲,以抒發這些愛情,再后來,也就漸漸地產生了人與人之間相處時的“鞠躬禮”了。

叩頭

眾所周知,“磕頭”是其中最麻煩、也最重的一種禮節了,時至明天,不僅春節的時侯給祖宗神位下跪,有時侯也給年齡大的奶奶叩頭之外,其它情況下基本上也就不存在“磕頭”了。“磕頭”與“鞠躬”一樣,聽說也是起源于唐代的祭祖活動,當時人們祭拜,祭品不切片,而是要保持整體彎曲,而“祭品”的彎曲,后來也就逐漸地發展到了人的頭上,道理與“鞠躬”相同。現在在北京地區,一直有人把“磕頭”都稱作“鞠”,而這個小小的細節,也恰好印證了“磕頭”的起源。

以上就是中國傳統的“三大禮節”了,親愛的男子伴們,關于這個問題,你還有哪些不同的想法嗎?一上去留言討論吧!

歡迎關注文化新篇,多謝你那么漂亮還來關注我!