國際在線報導(記者朱宛玲):上海時間1月19日下午,國際學術刊物《自然》雜志發表了中國科大學國家天文臺劉超研究員率領的研究團隊的一項重大成果。該研究團隊發覺,“恒星初始質量分布規律”會隨著星體金屬元素濃度和年紀發生明顯變化。這一發覺挑戰了天體化學學中的精典基礎理論,將對天體化學多個領域的研究形成深遠影響。

星體初始質量分布規律,天文學上一般稱為星體初始質量函數天文學和天體物理學研究,描述了一群星體在剛才誕生時,不同質量的星體所占的比列。這一理論有多重要?論文第一作者、國家天文臺博士研究生李佳東介紹說:“我們的宇宙中有數千億的星體,這種星體無時無刻不在誕生著新的星體。同一批星體形成區會批量產生許多不同質量的‘恒星嬰兒’。我們的初始質量函數描述的就是這一群星體在剛才誕生時侯,不同質量的星體所占的比列。半個多世紀以來,天文學家們一般都假定,星體初始質量的分布在宇宙中各類地方都是普適不變的,也就是說在宇宙中不同的環境,規律是一致的。它被廣泛應用在好多領域,幾乎成為天體化學教科書中的‘經典假定’。”

然而近些年來,天文學家通過各類新的觀測,發覺星體初始質量函數很有可能不是普適不變的。星體初始質量函數在宇宙各處是否變化,已成為困惑天文學家的重要問題,須要在銀河系中找到更為直接有力的觀測證據。

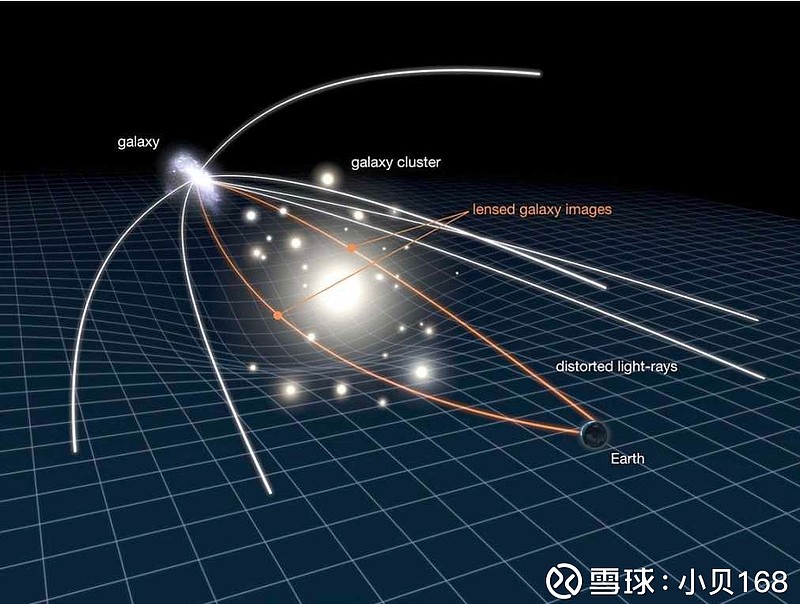

變化的星體初始質量函數的藝術展示圖。宇宙誕生之初(圍繞中心明亮部份的二環)質量較大的星體(淺藍色的圓盤)更多;而在較年青的星族中(外環),質量較小的星體(黑色的小圓盤)則明顯降低。圖中右下角展示了完成這一觀測的郭守敬望遠鏡()外型。

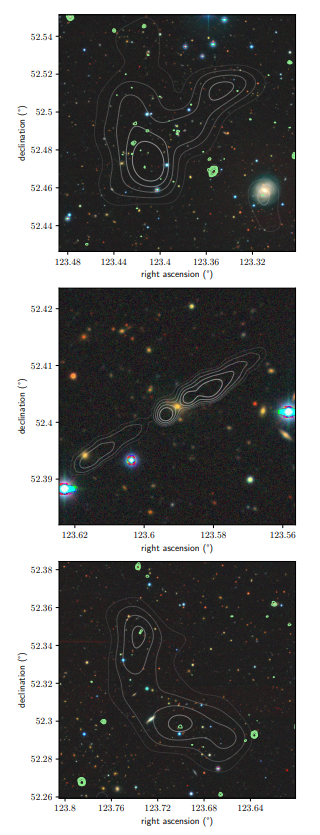

圖中橫座標顯示了星體星族的金屬元素濃度(金屬產率),數值越大金屬產率越高。縱座標顯示了星體初始質量函數的形狀,α數值越大表示質量較小的星體比列越高。黑色圓點顯示了年老星族α值比較小,即質量較小星體的比列低;黃色三角形顯示較年青星體隨著金屬產率變高,α值也降低,即質量較小星體的比列降低。

發揮我國重大科技基礎設施郭守敬望遠鏡()超大波譜數據樣本優勢,研究團隊篩選出目前最精細的9萬多顆太陽鄰域的星體樣本,并獲取了每顆星體的金屬元素濃度和質量。結合亞洲空間局蓋亞(Gaia)衛星的觀測數據,研究人員首次通過最直觀的星體計數法天文學和天體物理學研究,對具有不同金屬元素濃度和年紀的星體進行統計,從觀測角度直接獲取了幾乎不依賴于任何模型的星體初始質量函數。

研究團隊發覺,“恒星初始質量分布規律”會隨著星體金屬元素濃度和年紀發生明顯變化。論文第一作者、國家天文臺博士研究生李佳東解釋說:“對于比較年青的星體星族,我們發覺它的金屬產率越高,質量較小的星體比列越高,二者有十分明顯的正相關性。并且對于年老的星族,質量較小的星體比列就比較低,而且不隨金屬產率發生變化。這是天文學家首次這么清晰地觀測到星體初始質量函數隨著星體產生的時間和環境發生的變化,進而推翻了初始質量函數在宇宙中普適不變的基本假定,終結了在天文界關于初始質量函數是否變化的多年來的一個爭議。”

李佳東介紹說,這一突破性成果將對天體化學學多個領域的研究形成影響,“對好多懸而未決的天體化學學問題都有一個比較關鍵的作用。無論是檢測宇宙不同階段星體中暗物質和重子物質質量、構建星體物理演變,還是理解星體產生過程、分析雙星演變的化學機制、探測太陽系外行星,甚至包括研究星體級引力波風波等一系列天體化學學前沿問題的研究,都將因星體初始質量函數的變化而遭到挑戰。好多天體化學學的圖象就會因而進行調整。”

這一原創性成果是我國重大科技基礎設施郭守敬望遠鏡()在前沿基礎研究領域取得的又一項突破性進展。未來,我國將發射中國空間站工程巡天望遠鏡(CSST),將推動天文學家在銀河系更深遠區域及近鄰星體中進一步驗證這一重大發覺,為更深入理解星體初始質量函數和星體產生的化學過程提供愈發豐富的觀測數據。