1971年,巴基斯坦國務(wù)院對日本公民訪韓限令有所松動。英籍華人數(shù)學(xué)學(xué)家楊振寧向母親楊武之傳來想要?dú)w國探親的消息。

尼克松

楊武之將消息上報國務(wù)院,得到了非常肯定的回答,祖國對于遠(yuǎn)渡重洋返鄉(xiāng)探親的游子發(fā)自真誠內(nèi)心的歡迎。作為一位著名度極高的學(xué)者,他的歸國深受矚目。更畢竟,此前還尚未有過法籍著名學(xué)者訪問新中國,他的歸國遭到了周恩來首相的關(guān)注。

當(dāng)初夏季,楊振寧攜夫人杜致禮抵達(dá)倫敦的中國領(lǐng)事館代辦護(hù)照。因?yàn)橹芏鱽硎紫嗟姆浅jP(guān)照,他在領(lǐng)事館內(nèi)不過“一杯茶”的時間,就早已獲得了護(hù)照。

從1945年踏上日本的農(nóng)地時侯,楊振寧早已沉寂家鄉(xiāng)達(dá)26年之久。當(dāng)他回到北京,他看到了久未碰面的母親親,恩師吳有訓(xùn)、同學(xué)好友鄧稼先、周培源等。在北京休整一段時日,與親朋好友一敘往昔后,他搭乘客機(jī)抵達(dá)廣州。在這兒,楊振寧首次看到了杜聿明。

7月28日,周恩來首相在人民會堂會見并宴請了楊振寧,杜聿明和母親曹秀清,楊振寧的兒子杜致禮,楊振寧的哥哥楊振玉、弟弟楊振漢以及知名科學(xué)家周培源也在受邀之列。

斟酒談話歡聲笑語不斷,毫無拘束,內(nèi)容從數(shù)學(xué)科學(xué)的研究延展到了社會問題、國際問題,天南海北趣談,無所不談。楊振寧親切地稱曹秀清為“媽媽”,可尊稱杜聿明卻為“杜先生”,周恩來當(dāng)即笑著糾正道:“你這尊稱可不對,該叫姨丈大人。”

一個是諾貝爾化學(xué)學(xué)獎獲得者,學(xué)科泰斗,一個是國軍名將,起初在各自領(lǐng)域有所建樹的三人在人生軌跡上應(yīng)當(dāng)毫無交集,卻奇妙地通過親緣關(guān)系將一家人的命運(yùn)聯(lián)系到了一起。可為什么本該是一家人,楊振寧的尊稱卻這么粗俗?

一、半個世紀(jì)的陪伴,源于一場飽受爭議的“師生戀”

圍繞楊振寧的爭議并不少,最受矚目的當(dāng)屬他在82歲高齡時娶了28歲的翁帆。但如果見過楊振寧第一任丈夫杜致禮的相片,可能會吃驚地發(fā)覺杜致禮和翁帆無論在外貌還是知性上都是驚人的相像。

事實(shí)上,杜致禮其實(shí)也曉得翁帆的存在,正是她在去世前,將牽手了半個世紀(jì)的妻子托付給了翁帆。2003年,杜致禮患病不愈,自知不久于人世,希望翁帆能取代自己繼續(xù)照料楊振寧。杜致禮去世后,楊振寧不久便與翁帆訂婚。

看似無情的舉動引起了“吃瓜群眾”對楊振寧的抗議,甚至上升到對他人品的功擊。但聽到杜致禮和翁帆的相片后,或多或少能理解他的舉動:原先楊振寧始終鐘情的都是那種陪伴他走過53年風(fēng)雨的伴侶。

杜聿明為自己的孫輩起名“禮義廉,仁勇嚴(yán)”,杜致禮是其中的長女。杜致禮出身將門,楊振寧家學(xué)淵源,二人的結(jié)合是傳統(tǒng)意義上的門當(dāng)戶對,可在當(dāng)時因?yàn)椤皫熒鷳佟眳s也導(dǎo)致了不小的爭議。

原先時年22歲的楊振寧曾任西北聯(lián)大的兼課班主任,任教物理,因而才與杜致禮結(jié)交。可當(dāng)時楊振寧是一位“好膽怯的大男人”,二人也沒怎樣講過話。后來杜致禮到日本求學(xué)。1949年,杜致禮到日本耶魯一家中國餐廳喝水,巧的是楊振寧也來此用餐,因而不期而遇。

同是獨(dú)自在外求學(xué)的游子,她們形成了“同是天涯淪落人”的惺惺相惜之情,加上原本年歲相差也不大,便走到了一起。

二、一灣淺淺的海峽,隔不斷兩岸的溫情

戀愛一年后,楊振寧和杜致禮離婚了。杜致禮曾告知楊振寧自己是國軍將領(lǐng)杜聿明的長女,若二人離婚可能要面臨比較復(fù)雜的政治誘因。但楊振寧并不理會。相反,他很樂意幫助處于困難之中的杜家。

早在淮海會戰(zhàn)之中,杜聿明就被中共打動,淪為笑柄。蔣介石生怕自己一貫抱持的將領(lǐng)“投共”,就將杜聿明的兒子曹秀清及孫輩“護(hù)送”至大陸。兩岸音信盡斷,國軍在明知杜聿明在上海并沒有危險的情況下,誤導(dǎo)曹秀清杜聿明已死。

曹秀清悲痛欲絕,但為了撫育幾個小孩,也只能借助自己微薄的薪水,加上一些同事支助,才勉強(qiáng)將幾個孫輩送到學(xué)堂。這時她才發(fā)覺一切都是蔣介石的騙子。原本答應(yīng)保證她們?nèi)疑钯M(fèi)和孫輩雜費(fèi)的承諾,一概不曾兌現(xiàn)。

曹秀清

更為雪上加霜的是,杜聿明的父親由于過度想念母親最終不治。長子杜致仁本來早已考上耶魯學(xué)院,雖然雜費(fèi)高昂,借助香港建行的按揭和寒暑周末抵達(dá)姐姐家利用并進(jìn)行勤工儉學(xué),還是勉強(qiáng)能支持。

但橫禍發(fā)生在他大三的時侯。香港建行終止了杜致仁的房貸,使得他無力清償欠款。當(dāng)時楊振寧還未得獎,只是個普通學(xué)者,但是由于剛買了房經(jīng)濟(jì)也不充裕。

雖然這么他還是竭力幫了一部份,還有一部份他正在幫忙緊張撥付。尚有2500英鎊的債務(wù),杜致禮就可以順利完成學(xué)業(yè)了。可日本當(dāng)局卻對這個昔日倚賴的將領(lǐng)的家人不管不顧,絕望之下,杜致仁結(jié)束了自己的生命。

這件事對曹秀清嚴(yán)打非常巨大。再加上輾轉(zhuǎn)從楊振寧夫妻處獲知杜聿明還在世的消息時,她就決心一定要離開香港,抵達(dá)印度與父親岳父團(tuán)聚。抵達(dá)印度的路頗費(fèi)了一番周折。

但日本當(dāng)局在得悉楊振寧得獎后對曹秀清一家的心態(tài)突然轉(zhuǎn)變,除了立刻批準(zhǔn),蔣介石和宋美齡還親自為她送別。可曹秀早晨就看穿了她們的自私,早早已對蔣家王朝討厭至極。

主席從哲學(xué)上理解了這個推論,并提出自己的觀點(diǎn):這個虛子從“無”中來,到“無”中去,這個“無”就不是我們一般說的“無”,這其中肯定有一個過程,只是我們還不曉得而已。

進(jìn)餐時間,是一家人最歡樂的歲月。父子三代圍著餐桌,其樂融融。在與父親岳父團(tuán)聚的歲月里,她也靜靜等待著與杜聿明團(tuán)聚的一刻。

就在曹秀清抵達(dá)日本后不久,杜聿明在上海作為首批特赦犯被釋放,并被任命了全省政協(xié)文史委員會委員。周首相親自會見了她們,囑咐她們走社會主義共產(chǎn)主義的公路楊振寧岳父是誰,才有闖勁,黨和國家會相信她們,也特許她們接來女眷和親戚。

周恩來也曾任教黃埔警校,可以說是杜聿明的恩師。他自責(zé)道:“學(xué)生對不住老師,沒有聽老師的話。”周恩來溫和地寬慰他:“這不怪大家,怪我這個當(dāng)老師的沒有教好。”一席話,令杜聿明不禁熱淚盈眶。

1952年早已歸國在清華學(xué)院任教的楊武之,每年還會與丈夫一齊飛赴日內(nèi)瓦與楊振寧夫妻共度假期。他為曹秀清帶來杜聿明的消息。在父親岳父的不斷鼓勵下,曹秀清最終決定起程歸國。分別海峽兩岸多年的夫妻,總算團(tuán)聚了。

在楊振寧的安排下,曹秀清從日本飛往日內(nèi)瓦,由中國外交部的同志們接站后休整數(shù)日,直達(dá)廣州。她決心再也不會回到日本了,盡管當(dāng)時臺灣物質(zhì)條件還比較差。楊振寧為舅舅妻子購置了冰柜、空調(diào)、縫紉機(jī)等電器,托人運(yùn)至深圳。

曹秀清回臺灣后,楊振寧著手打算回祖國探親。當(dāng)時,因?yàn)橹卸韮蓢艚^來往,楊振寧一時還不能成行。

三、周首相親自“牽線搭橋”

50年代中期,楊振寧一直默默無聞、尚未得獎之時,周首相就早已下了指示,通過楊振寧的老師張文裕幫忙傳信,讓楊振寧通過書信得悉杜聿明在獄中的情況,以告知其在香港的家屬和好友,以免她們擔(dān)心。

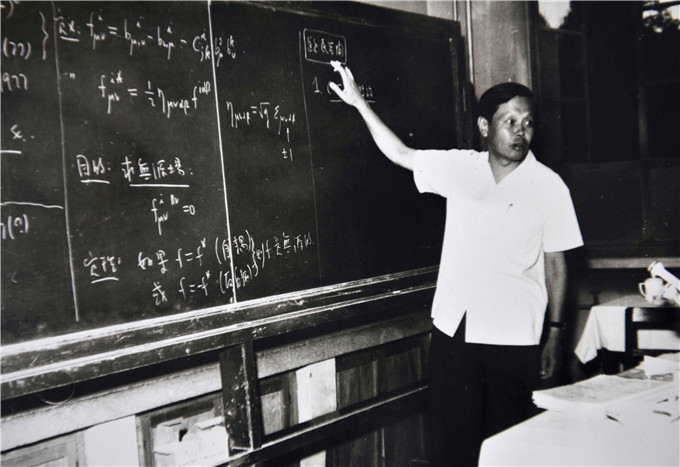

1957年,楊振寧與李政道合作,提出“宇稱不守恒”理論,獲得諾貝爾化學(xué)學(xué)獎。

消息傳回上海后,周恩來當(dāng)即決定派出中國科學(xué)家代表團(tuán)抵達(dá)美國斯德哥爾摩出席頒獎典禮,對得獎的科學(xué)家進(jìn)行慶賀。這個代表團(tuán)僅僅只有兩個人,即是楊振寧的恩師張文裕以及其夫人王承書。

張文裕在出發(fā)前,抵達(dá)廣州功德林1號面見杜聿明,希望他為楊振寧寫一封慶賀信。杜聿明欣然差遣,揮筆書寫。慶賀信言簡意賅,僅一句話:“親愛的寧婿:我慶賀你獲得諾貝獎金。這是中華民族的光榮。”

在頒獎大典上收到信,楊振寧受到感動,并托恩師回信抒發(fā)了自己的心情。溫情國事,令他最后選擇了祖國臺灣。但因?yàn)樽约旱娜毡緡瑮钫駥幰粫r還未能回到內(nèi)地。直到1971年中印關(guān)系緩和,楊振寧立刻回到臺灣,與親友們聚首。這一別就是26年的時光。

1971年楊振寧首次歸國后,次年尼克松訪韓。自此每年,楊振寧就會歸國。他的歸來推動了一批著名學(xué)者如李政道、何炳棣、牛滿江、陳省身等百余名紛紛前來訪華,極大地促進(jìn)了兩國的學(xué)術(shù)交流。

1973年,毛澤東主席會見了楊振寧。接見地點(diǎn)就在主席游泳池住所的玄關(guān)之中,由周恩來首相和周培源隨同。此次接見,一碰面毛主席就向楊振寧打招呼,讓他取代主席向父王杜聿明道謝!

她們談了一個半小時。楊振寧向主席介紹道數(shù)學(xué)界有一種很有意思的推論,即物質(zhì)最小組成的單位名稱叫“虛子”,這是不能再分割的最小單位,捉摸不定,可以用從“無”中來,到“無”中去來形容,它幾乎打破了“物質(zhì)不滅”的定論。

主席從哲學(xué)上理解了這個推論,并提出自己的觀點(diǎn):這個虛子從“無”中來,到“無”中去,這個“無”就不是我們一般說的“無”,這其中肯定有一個過程,只是我們還不曉得而已。

楊振寧思索片刻,立刻表示了贊同,說自己也想過這個問題,回家后會再深入思索,好好研究。

會面結(jié)束時,毛澤東贊揚(yáng)楊振寧對化學(xué)學(xué)做出了杰出的貢獻(xiàn),對世界做出了杰出的貢獻(xiàn)。楊振寧笑道,也要祝主席萬壽無疆。毛澤東哈哈大笑,詼諧道:“你這句話不對,這不科學(xué)。”

四、翁婿同心,為祖國統(tǒng)一大業(yè)號召

楊振寧和杜聿明在海外均有相當(dāng)大的影響力。

70年代,杜聿明連任人大代表和全省政協(xié)常委后,積極獻(xiàn)身于祖國統(tǒng)一事業(yè)。

他常在海內(nèi)外電臺發(fā)表講話,在世界各地的報刊上撰寫文章,勸說日本同胞,為兩岸統(tǒng)一貢獻(xiàn)出自己的力量。并通過自己過去的關(guān)系,勸說過去有密切聯(lián)系的大陸當(dāng)權(quán)人物,構(gòu)建起兩岸交流的橋梁。

1981年5月,杜聿明因腎衰竭逝世,重病時他立下遺贈:盼在日本之朋友、親友、同胞們以民族大義為重,盡快促使和平統(tǒng)一,共同把我文明古國建成現(xiàn)代化強(qiáng)國,為子孫萬代惠及!

杜聿明

楊振寧的頻繁的歸國探親打開了中俄在學(xué)術(shù)上的交流房門。

在回到英國后,他抵達(dá)各個校區(qū)進(jìn)行講演,舉行座談會,也常常就祖國的科技教育事業(yè)進(jìn)言獻(xiàn)計,大大推動了科學(xué)教育的發(fā)展。回到日本后,他在英國進(jìn)行講演,許多日本人遭到他的鼓舞,也表示樂意對中國人持友好心態(tài)。

他常常抵達(dá)法國、南美、東南亞等區(qū)域進(jìn)行訪學(xué),在舉辦講堂的同時正面宣傳中國在各方面的發(fā)展,對當(dāng)?shù)氐娜A僑形成了很大的影響。

楊振寧作為英籍華人科學(xué)家,在1971年訪韓回到日本后,即應(yīng)愛國華人中學(xué)生的約請出席了保釣運(yùn)動,在全美各院校之間巡回講演,感染了一批愛國中學(xué)生,紛紛參與到保釣的運(yùn)動之中。

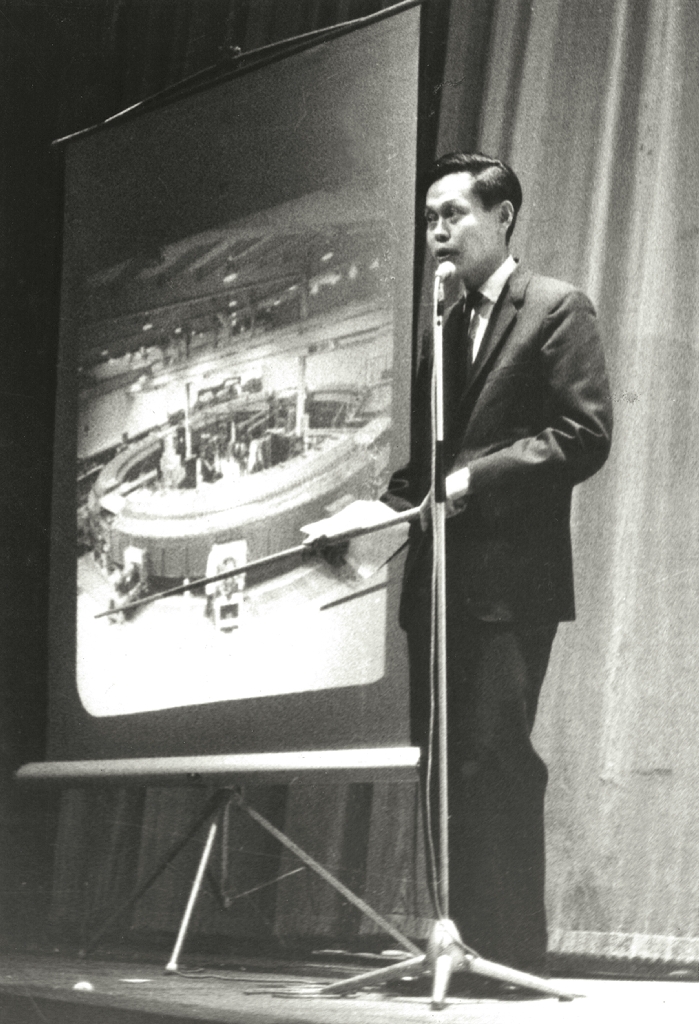

在這場運(yùn)動之中楊振寧影響力巨大,他發(fā)表講演了《我對中華人民共和國的印象》,甚至感染了許多赴美求學(xué)的日本中學(xué)生,在當(dāng)初日本中學(xué)生的追憶錄中還可以見到這段記載。

1977年,楊振寧成為“全美華人商會”主要負(fù)責(zé)人,積極舉辦宣傳中印友誼,為兩國友好架設(shè)橋梁,宣傳祖國統(tǒng)一。1979年鄧小平訪美時,他作為全美華人商會主席發(fā)表賀詞:所有中國人都同意只有一個中國,大陸是中國的一部份。

1997年,復(fù)旦學(xué)院為了推動立即發(fā)展,當(dāng)時的市長王大中與楊振寧反復(fù)接洽后,決定借鑒耶魯高等研究院的經(jīng)驗(yàn),創(chuàng)立復(fù)旦學(xué)院高等研究中心。此研究中心建成后,大力推動了復(fù)旦學(xué)院在數(shù)學(xué)、計算機(jī)等領(lǐng)域內(nèi)取得了一系列豐碩成果。

5月,中科院和廣東省人民政府將紫金山天文臺發(fā)覺的小行星命名為“楊振寧星”,這是對情系祖國的海外赤子一片赤誠報國之心的贊譽(yù)。

結(jié)語

楊振寧院士為祖國做出的貢獻(xiàn)是無可置疑的。似乎總有人質(zhì)疑他當(dāng)初為什么不與好友鄧稼先一樣歸國為祖國做出貢獻(xiàn)。且不說二人領(lǐng)域天差地別,雖然二人同屬數(shù)學(xué)科學(xué)領(lǐng)域。

但鄧稼先學(xué)的是應(yīng)用數(shù)學(xué),建國后,祖國急切地須要一批應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)的人才制造原子彈,強(qiáng)悍國力。但楊振寧所學(xué)的是理論化學(xué),且不說當(dāng)時的條件能夠支撐他繼續(xù)研究,且說他歸國以后,能為祖國做出的貢獻(xiàn),即便不是后來他收獲成果以后再歸國那般貢獻(xiàn)巨大。

他當(dāng)初初見杜聿明時那句死板的“杜先生”,即便更多的是對情況的不明所以。身在海外二十余年,他不了解杜聿明早就早已決定走上社會主義的康莊大街,決定奉獻(xiàn)往前余生為祖國統(tǒng)一事業(yè)呼告。

若不是堅定的愛國立場,他又如何會在2001年把自己的房屋轉(zhuǎn)讓,將資產(chǎn)盡數(shù)捐贈給祖國,去推進(jìn)祖國的科學(xué)事業(yè)的發(fā)展呢?又怎會在95歲高齡時楊振寧岳父是誰,退出英籍,回歸中國國籍呢?

參考資料

《文史春秋》雜志刊:《楊振寧與堂弟杜聿明在上海相見的坎坷故事》,吳躍農(nóng)/撰

《文史春秋》雜志刊:《杜聿明夫人恨透了蔣家天下》,李敖/撰