偉大的實驗學家伊西多·艾薩克·拉比追憶說:“他(奧本海默)成了近乎神話般的人物,尤其對這些實驗學家來說,他能在她們的領域內展示豐富的才氣,同時,又能在高深理論的天空中飛翔,令人難以企及。”

玻姆說:“我愛奧本海默。”在這一點上,好多人和他一樣。

每位冬季學期(在伯克利的學期結束以后),奧本海默在加洲理工大學教學,他就像一只性感鸛忽然沖下加利福尼亞海岸的山崖。在1941年的一個學期,他發覺加洲理工大學憤世嫉俗而又死氣沉沉,便帶玻姆一起返回了伯克利。

羅伯特·奧本海默在一所俯視哈德遜河的11層公寓內長大,他幼年的大部份歲月與父親一起渡過。母親朱利葉斯愛好社交,喜歡凡·高與野獸派的畫作,而奧本海默也自幼受此薰陶。父親埃勒優雅淑雅,曾在法國學習藝術。為了掩飾自己的義肢,她總是戴著一只手套。

科學走入羅伯特·奧本海默的生活是從他搜集礦石開始的,這得益于他那搬去美國的貧窮卻自學成才的叔父。當時羅伯特12歲,他正在為倫敦礦物學俱樂部通讀論文。但在結束小學學業后,羅伯特在抵達視察波西米亞礦場的途中染上了瘧疾。媽媽讓他最喜歡的老師陪他一起去了新愛爾蘭療養。在哪里,他喜歡上了騎馬,還有哪里松濤般的高原,以及寬廣的空間。從耶魯學院結業后,他到處找尋量子理論的中心。

他去了盧瑟福的劍橋——在哪里,他因為在實驗和社交方面的失敗而差點自盡;他去了玻恩的哥廷根——在那兒,他的張揚、聰慧以及中學生們后來所說的“藍色的怒目”讓敏銳的玻恩都相形見絀。還有兩個地方讓他覺得像回到了家一樣:埃倫費斯特的萊頓——在哪里,他與狄拉克結為好友,被稱為“奧波芝誒”(后來美語化為“奧比”);最好的地方是泡利的慕尼黑——在哪里,他哪些都不用做,泡利能輕松地處理一切。

1929年股市大暴跌前的一個月,奧本海默來到伯克利的加洲學院,成為一名25歲的院士。20世紀三四十年代最偉大的理論家之一漢斯·貝特追憶說:“除了華麗的文筆,他還在一定程度上把原先英國人不曉得的數學學領域內的雄辯思想帶進了他的講課中。他深入理解量子化學的所有奧妙,并指出,量子熱學中最重要的問題尚未解決。”而且他學識淵博。他的同事、偉大的實驗學家伊西多·艾薩克·拉比追憶說:“他成了近乎神話般的人物,尤其對這些實驗學家來說,他能在她們的領域內展示豐富的才氣,同時,又能在高深理論的天空中飛翔,令人難以企及。”

奧本海默后來追憶:“最初,我并沒準備要成就一所分校。開始時,我真的只想做一名我所喜愛的理論(量子論)的傳播者,并繼續深入學習。這門學科早已發展得相當豐富了,但還沒有被挺好地理解。”他對自己曾聲稱“無法指望”的這些中學生的影響是十分明顯的。

奧本海默拿著標志性的香煙,攝于1946年

奧本海默的中學生們觀察他、學習他,就連走路和說話的樣子也盡可能地和他一樣,甚至連他思索時發出的“尼呣尼呣尼呣”的聲音也跟隨模仿。他帶中學生們去餐廳,去聽音樂會,用埃及語給她們講柏拉圖,他教她們吃他家的爆辣紅甜椒,嘗嘗上等的藍莓酒,教她們怎么為他人點煙。拉比聲稱,自己能在人群擁擠的場所里認出奧本海默的中學生。

1934年,奧本海默在一封獻給哥哥的信中(信中帶去了“所有加利福尼亞人和許多化學學家的”問候)寫道:“我覺得……物理學以及它帶來的顯著的生活進步,早已深入你的靈魂。”這也是奧本海默給與他中學生的。不知有意還是無意,他順著盧瑟福在劍橋的卡文迪許實驗室和玻爾的阿姆斯特丹研究所的思路,在伯克利加洲學院構建了理論研究部——一種前沿數學機構與個人崇敬的結合物。當有人對泡利說,20世紀30年代沒有出眾的日本化學學家時,他回答道:“哦?莫非,你沒據說過奧比和他這些尼呣尼呣尼呣的中學生嗎?”

戴維·波姆只在一段很短的時間內做過奧本海默的中學生,期間,奧本海默傳授了他兩個理論。一個理論是奧本海默的全部精神生活,而另一個理論則幾乎將他的生命搶走。

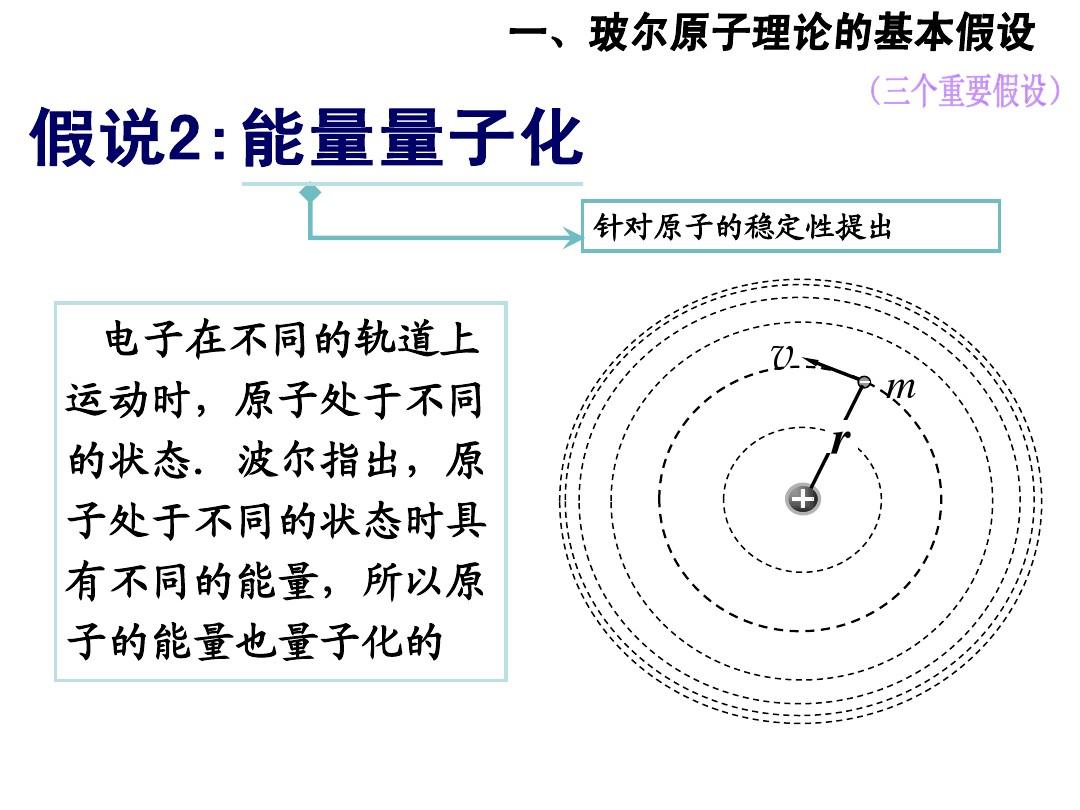

第一個理論是由玻爾和他的弟子們提出的量子論。玻姆在1941年離開了加洲理工大學,那位“虔誠的精典主義者”強烈地指責量子理論。他和他的同事——伯克利的校友喬·溫伯格總是爭辯到半夜。溫伯格堅持量子論,玻姆稱溫伯格過于重視語文,雖然是“神秘的畢達哥拉斯主義”。玻姆說:“當化學企圖解釋事物并給出個別數學圖象時,它早已從初期的方式發生了變化。現在,其本質被覺得是物理,覺得真理就在公式之中。”玻姆最喜歡的類推法讓他倍感,自己永遠不能和這樣的理論共存。

然而,奧本海默是這么令人著迷。玻姆漸漸接受而后又拒絕量子理論的過程,是他生命中一次具有決定性的斗爭,此次演化將影響化學學的歷史,又在不經意間為約翰·貝爾打下了基礎。

1936年,天真、倦于凡俗的玻姆顯得有點沮喪。很快,他吸收了第二個理論——由仍未接觸政治的奧本海默開始傳授給中學生的理論。1942年11月,玻姆來到伯克利一年后,在他的數學系新同學們的鼓勵下,加入了共產黨。而且,玻姆認為大會沉悶無趣,幾個月后,就逐漸松懈了。他只對一些新穎的觀念興趣爆棚。奧本海默承認自己以前是一位“同路人”(這是對共產主義支持者的隱晦尊稱),但人們看見他做報告時曾得意揚揚地說:“我想說,在1939年以后,我就不怎樣走這條路了。”1939年是《蘇德互不侵害條約》簽訂的一年。即便這樣的話,對他這些虔敬的中學生來說,這些改變并不顯著。

接著,奧本海默消失了,他在為英國政府做絕密的事——“曼哈頓計劃”。而他的中學生們被留在了戰時的伯克利。結業的中學生也開始失聯,猶如她們早已死去,與始祖同眠在了天國。相反,有些人此時卻是相當快樂:她們正在與世隔絕的新愛爾蘭紅土高原上,在奧本海默的麾下做一些秘密而重大的事。這些留在伯克利的中學生只曉得著名物理學家合影,那是一項由奧比負責的絕密的工作。雖然玻姆后來宣稱:“我們曉得這些人正在研究鈾,所以,我們能猜到那可能是一個炸彈。”但是,玻姆的大部份同學都沒被叫去。

1943年3月,當奧本海默要求把玻姆調來洛斯阿拉莫斯的時侯,負責曼哈頓計劃的萊斯利·格羅夫斯將軍告訴他,不能讓玻姆來。奧本海默追憶道,對這些信息,“有一些二次字母代碼”。官方給的理由是站不住腳的托詞,她們說玻姆在納粹日本有親人。但其中還有好多奧本海默和他的中學生們都不曉得的誘因。

伯克利加洲學院理論與實驗化學系的領導者奧本海默和歐內斯特·奧蘭多·勞倫斯,在1942年初出席了初期的原子彈計劃。與此同時,韓國美軍在校園內進行了一次安全調查。一年后,當奧本海默要求把玻姆調來洛斯阿拉莫斯的時侯,美軍眼影得知,此時有個身分不明的人(“X科學家”)在奧本海默的房屋里拜訪了當地的共產黨領袖史蒂夫·尼爾森,這個人也是奧本海默女友凱蒂的同事。奧本海默告訴了尼爾森一個公式,其實收了錢。

阿爾伯特·愛因斯坦和奧本海默照片,攝于1950年前后

在洛杉磯美麗的普西迪軍事基地,負責領導反間諜活動的鮑里斯·帕什上尉追憶說:“我們幾乎沒有任何情報,惟一可以確定的是哪個人叫‘喬’,但是,他有個姊妹搬去洛杉磯。”他們開始詳盡審查伯克利放射實驗室,活躍的喬瓦尼·羅西·洛馬尼茨因為有一位來自俄克拉荷馬州、眾人皆知的工會會員姐姐,成為她們懷疑是“X科學家”的首要對象。

反間諜活動人員很快注意到,洛馬尼茨大多數時間都是和玻姆、喬·溫伯格還有馬克斯·弗里德曼在一起。玻姆和他的同事們很快就被到處跟蹤,上課時也一樣。1943年6月,反間諜組織報告的調查結果顯示,“X科學家”應該是伯克利放射實驗室的喬·溫伯格。到了7月,不顧歐內斯特·勞倫斯的憤怒譴責,羅西·洛馬尼茨被征兵去了新兵訓練營,自此遠離了鈾分離的研究。

那年9月,奧本海默碰巧向洛斯阿拉莫斯的安保人員談到,“已經曉得在數學學屋內”——在伯克利的個別人,正因為間諜問題被調查。一周之后,他得悉自己被拘押去芝加哥。接待他的就是領導伯克利校園調查的約翰·蘭斯代爾上尉。雖然他那看起來令人愉快而又精神細膩的臉使他更像一個女兒的母親,而不是日本美軍的走狗,但他當下的身分是整個原子彈計劃的安全主管。蘭斯代爾馬上發覺,奧本海默并沒有泄漏誰在被“調查”而誰又是調查者的動機。奧本海默的理由是:“我把它看作一個玄乎的丑惡小把戲,我敢肯定(他沒做錯任何事情)。”

蘭斯代爾在一次繁雜而又毫無結果的審訊大會中說:“到如今,我們曉得消息每晚從這個地方泄漏出去……我們該如何辦?莫非我們袖手旁觀,之后說:‘哦,上帝,讓這家伙停止活動吧……’”

奧本海默皺著眉點了點頭,他對思索這個問題很感興趣,于是說:“出于我的個人傾向,我真的很難說哪些。”然后,他用那雙出了名的藍鼻子瞥了蘭斯代爾一眼,其實是說:“當然,你明白的,老兄。”

蘭斯代爾說:“好吧,你認為還有其他對我們有幫助的事要告訴我們的嗎?”

奧本海默說:“讓我在房間里到處走一走,想一想。”

他站上去開始思忖,之后,他忽然說道:“我能告訴你,我深深地懷疑是否——嗯,我對玻姆不太了解,但我十分懷疑,溫伯格是否會牽涉到我們剛談論的情況。”他繼續說了一些有關自己一名年長的日本中學生伯納德·彼得斯的事情。對此,暗處的錄音機沒有記錄出來。奧本海默第一次見到彼得斯的時侯,他正在紐約的“漁人碼頭”做碼頭裝卸工。奧本海默把他帶到了化學系。奧本海默后來描述說,就是在這段時間內,因為“彼得斯談論問題的方法”,他開始覺得,彼得斯就是“秘密戰爭計劃的危險人物”。不僅這種看法,會晤繼續艱辛地進行,但沒有哪些結果。

奧本海默說:“上校,我希望能根據你的看法去做,不可證實,我樂意提供給你這些信息。我真希望我能做到。”

“好吧,就我個人而言,我想說,我很喜歡你。”蘭斯代爾害羞地張口笑了笑,“我希望你不要那么即將地叫我少校,由于我做上尉還沒多長時間,有點不習慣。”

“我想我記得最初你是一名上校。”奧本海默舉起頭,把煙斗塞入伸開了一半的嘴巴。

“我當海軍中校時間并不長,”蘭斯代爾說,“我希望能離開軍隊,回家從事法律工作。在哪里,我不會有這種麻煩。”

出于禮貌,奧本海默憐憫地點了點頭:“你擁有一份很有意義的工作。”

50多年之后,關于奧本海默究竟為南斯拉夫做了多少事的爭辯仍然很激烈,也愈發撲朔迷蒙。2002年,杰羅爾德和萊昂娜·謝克特夫妻合作出版了一本書,名叫《蘇聯的情報工作怎樣改變了英國歷史》(How)。這本書在數學學屋內引起了風波,立刻遭到好多人的抵制。對于這一點,這本書的作者認為她們的書雖然是被“保持緘默的密約”所害。舉個事例,《紐約晨報》也許太過敏感,于是在對這本書的評論中談到了“錯誤”一詞。兩位作者關于奧本海默的信息來自一個名叫蘇多柏拉托夫的前中情局特工,此人被否認,在其他奏折中以前講過謊話。

但是,在所有混亂且互相矛盾的說法中著名物理學家合影,謝克特夫妻在附表中附上了一篇某位特工呈給中情局首腦的報告(內容很可能被夸大了),里面的日期是1944年10月4日,報告中提及:“1942年,日本有關鈾的科研帶頭人之一羅伯特·奧本海默院士,那時是‘布勞德同志組織’中的一名秘密成員。他告知我們這項工作開始啟動……為我們的幾個測試源的研究過程提供了合作。”

1944年1月,奧本海默坐在駛向瑞納的列車上,和他同一車箱的是來自洛斯阿拉莫斯的保衛人員皮爾·德·西爾瓦中尉。前者有意識地呼吁奧本海默說說他先前的中學生,說說玻姆及其同事們中的個別人,以及奧本海默認為的“真正危險”的人。德·西爾瓦報告說:

他指認戴維·約瑟夫·玻姆和伯納德·彼得斯就是那樣的人。奧本海默說明,不知為何,他終究不相信以玻姆的性情和個性會是一個危險人物,但是,他暗示玻姆的危險性在于他有受其他人影響的可能性。另一方面,他把彼得斯描述為一個“瘋狂的人”和一個行為不可飄忽的人。奧本海默把彼得斯描述為“完全的赤色分子”,并說“在他的背景中滿是風波”(他在美國參與了與納粹的巷戰,之后逃出了達豪),這表明,他的性情就是直接采取行動。

1944年3月,奧本海默回到伯克利進行訪問,玻姆來看望他。可以想見,玻姆和喬·溫伯格正處于艱辛時期。在奧本海默不在的時侯,兩人仍然為你們講授奧比的知名課程。玻姆想曉得事情是否有所改觀,是否有被調入Y計劃(曼哈頓計劃)的可能,由于在當前的境遇下,他有“一種奇怪的不安全感”。玻姆虔敬地站在奧本海默面前,無意間在言辭上漏出了反諷的意味,但這也是玻姆的個性。

奧本海默說,他會讓玻姆曉得的。后來,他問德·西爾瓦上校(就是兩個月前宣稱奧本海默將玻姆向他描述為“真正危險”的人),是否對玻姆去洛斯阿拉莫斯有異議。

德·西爾瓦寫道:“下面的簽名給出了肯定回答。”并適時地報告了這個風波。

雖然這么,玻姆還是在某種程度上參與了戰爭工作。美軍想了解等離子體——恒星、北極光、閃電、圣艾爾摩之火甚至是漢堡店霓虹燈招牌發出的光的組成物質。等離子體是繼固態、液態和氣態以后的第四種物質形態,這與古埃及由水、火、土、氣構成物質的宇宙學說相類似。當低溫二氧化碳中的大部份原子被離解成互相間自由流動的正離子和電午時,低溫二氧化碳就弄成了等離子體。玻姆發覺金屬中的電子(它們在原子核間流動,屬于整個金屬,但不屬于任何部份)也構成了等離子體。

玻姆被等離子體中電子的集體行為深深吸引。等離子體常年以來帶有一定的蘊意:對玻姆來說,它們象征著完美的馬克思主義形態。他成了日本等離子體理論屋內的權威,在例如“等離子體振蕩”和現在仍然被稱為“玻姆擴散”的理論等神秘課題方面,他是專家。

戰后,在奧本海默推薦下,玻姆在耶魯成了一名院長,在遠處有一片小樹林和一片寬廣牧場的高等研究院工作。當時,奧本海默的重大秘密早已在長崎和廣島的上空炸開。玻姆對奧本海默的其他秘密仍一無所知,而那些正當或不正當的秘密,致使她們兩個人,還有她們的同學們,這么與眾不同。

玻姆向系里要求,能夠向一個研究生班講授他的“老冤家”——量子熱學。在備課過程中,他重新找出了由他的同事伯納德·彼得斯在幾年前記下的奧本海默的課堂筆記。伯納德·彼得斯,這個逃出集中營的幸存者和碼頭的裝卸工,當初是受了奧本海默的感召,才步入伯克利“象牙塔”的。

文章轉自圖靈新知,人郵圖靈《糾纏:量子熱學趣史》,[遇到]已獲轉發許可。

作者:[美]路易莎·吉爾德()

譯者:李樹鋒阮冬