這是八年級數學下冊《平面鏡成像規律》實驗教學課件,是優秀的數學學案文章,供老師父母們參考學習。

課題:蘇科版八年級數學下冊第三章第三節《平面鏡成像》第一課時

教材剖析:本節課是在中學生學習了光的直線傳播的基礎上,認識平面鏡成像規律、原理以及應用。在本節課的教學過程中,中學生首次較為系統的了解像的概念。對于在下一章學習凸透鏡成像規律奠定一定的基礎,因此本節課在教學中起到了承上啟下的作用。同時也是中學生第二次參與化學實驗探究活動。對于中學生把握實驗探究的方式,提高中學生實驗探究的能力,培養中學生的科學探究精神都起到了至關重要的作用。

教學目標:

知識與技能:

(1)通過實驗探究,歸納總結出平面鏡成像的特性。

(2)曉得平面鏡有成像和改變光路的作用。

(3)了解虛像和實像。

過程與方式:

(1)通過實驗驗證,來闡明平面鏡成像的規律,提高中學生實驗探究的能力。

情感心態與價值觀:

(1)通過用對稱法完成平面鏡成像畫圖,訓練運用幾何知識和數學規律研究簡單光學問題的能力。

(2)培養中學生能依據平面鏡的成像特性設計和制做實用的儀器應用于生產和生活的能力。

教學重點和難點

探究平面鏡成像特性的過程中,實驗的設計與操作。應用平面鏡成像特性

教學過程:

多媒體展示生活中的平面近成像現象,讓中學生體會平面鏡成像在生活中的廣泛應用,迸發中學生的學習興趣。

一、探究平面鏡成像特性

1.提出問題:引導中學生按照自己的觀察提出問題。

2.猜測與假定:班主任:安排活動,讓中學生觀察平面鏡中的自己,并想一想平面鏡成像有什么特征?

中學生:按照自己的觀察提出自己的觀點。

(設計目的:引導中學生依據所觀察到的現象,提出自己的猜測。)

(反省:在引導過程中,假如我們不做引導,中學生對于平面鏡成像特性的猜測就比較單一,大多數朋友就會按照自己的觀察覺得平面鏡中所成的像會由于物體遠離平面鏡而變小。這樣單一的猜測并不能造成中學生之間的思維沖突,因而會促使教學療效大大減少。而這一生活中的經驗往往會導致中學生在這一規律上的認知錯誤。此時,一部份老師在此過程中可能會由于中學生沒有正確推測而著急。

我在碰到這樣的問題的時侯并不急于給出中學生答案,而是讓中學生先觀察物理知識中的對稱圖形,讓中學生借助對稱圖形和自己所觀察到的平面鏡成像畫面,以及自己在活動中的體會對實驗的結果進行推測。這樣就引導中學生構建了兩種迥然不同的假定,一部份同學會依照物理對稱圖形覺得像與物體等大,而一部份朋友則會結合自己的生活經驗覺得物體離平面鏡越遠,像就越小的矛盾認知。矛盾沖突的完善,會讓中學生愈加有興趣進行探究,提升課堂教學的效率)

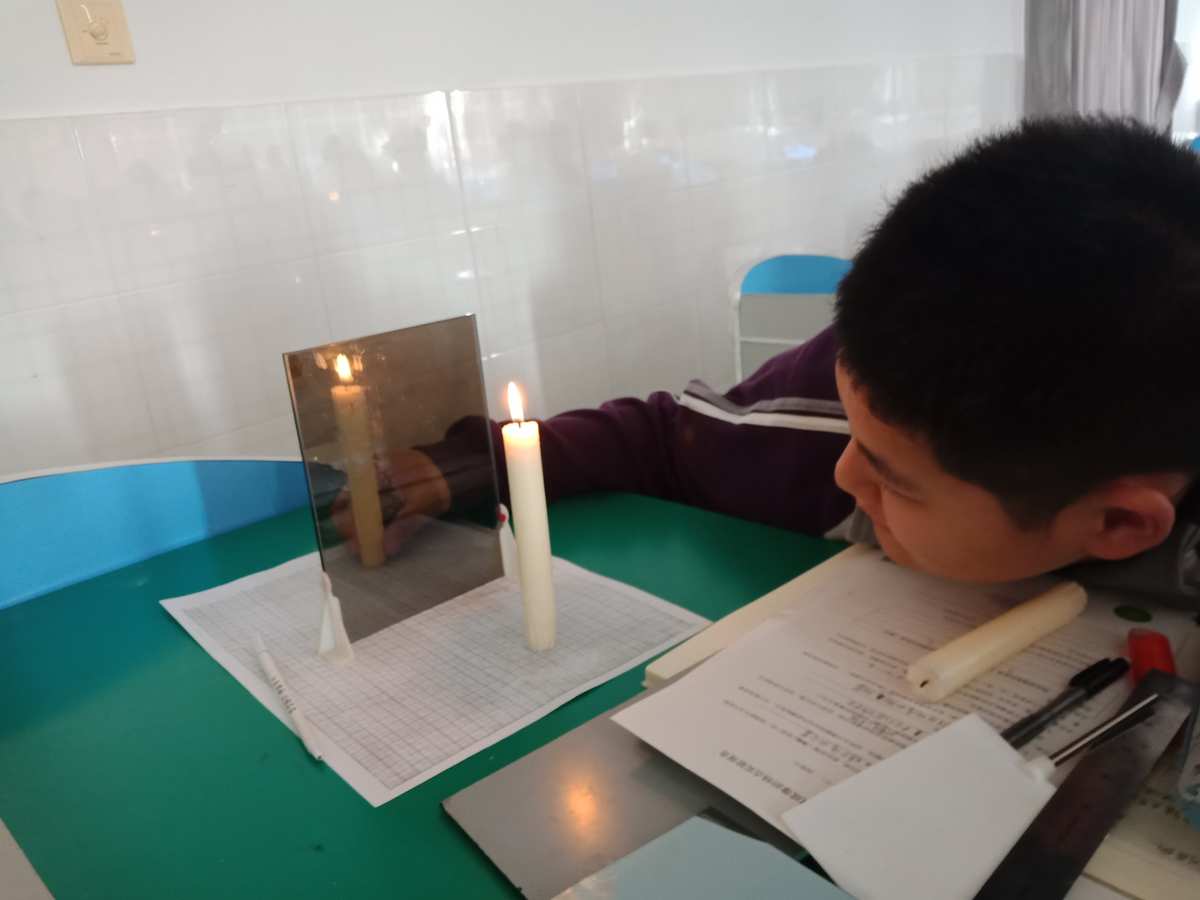

3.設計實驗和進行實驗:讓中學生結合自己的猜測討論交流,設計實驗。

班主任引導問題:1、怎樣判別像的位置?2、怎樣判別像與物體重合?3、實驗中為何要用玻璃板而不用平面鏡?

中學生交流討論,產生認知。

(設計目的:培養中學生在交流和討論中建立實驗設計的能力。)

(反省:在實驗設計中,我們應當明晰引導問題,問題要有針對性和指向性,不可盲目進行。同時,給足中學生時間,讓中學生充分展示思索,展示自己。由于教學時間的問題,我們在教學中可能出現盲目教學結果,班主任以教代學的現象。雖然,當我們給組中學生時間的時侯,我們會發覺中學生常常會給我們更多的驚喜,她們會用自己獨到的方式展示自己的奇特設計,這樣有利于中學生的創造能力的提高。我們所說的實驗探究應具備的七個要素并不一定得在每一節課上得到彰顯,我們可以按照實驗探究的內容有效的進行選擇,合理分配,讓每一個環節都還能得到培養和訓練,不單一也不盲目。既節省時間,又能否讓中學生在學習過程中得到各個方面能力的培養。因此,我們可以突出推測假定,設計實驗擬定計劃,進行試驗和搜集證據,評估這四個要素。)

完成實驗搜集證據:讓中學生按照自己的實驗設計完成實驗搜集證據。

剖析和論證:班主任引導中學生對所搜集的證據進行剖析,得出推論。

評估:班主任提問:在本次實驗中,我們的實驗有哪些不足,值得改進的地方?

留給中學生時間讓中學生思索

引導:我們發覺我們的實驗都只作了一次,這么這樣的實驗推論是否可靠呢?

中學生交流

班主任:我們應當如何改進?

中學生交流

班主任點撥:在實驗中,常常會出現一些特殊數據,這樣就須要我們在實驗過程中多次檢測,尋求規律的普遍性。

(設計目的:培養中學生反省實驗,改良實驗方案的能力。)

(反省:在實驗教學中,我們常常會指出實驗中的數據應當做到多次檢測,防止特殊值,尋求規律的普遍性。這樣一來,中學生在實驗終究會根據老師所說的去做。而且,這樣的要求才能讓中學生養成良好的實驗習慣,卻不能讓中學生真正意識,理解這樣做的目的。同時,也不利于中學生舉辦自我反思,培養自主學習的能力,總結經驗的能力。因此,在教學設計中的調整,讓中學生在老師的引導下,發覺自己的的不足,因而改正不足是我們應當關注的一個方面。這有這樣,中學生能夠在學習過程中獲得個人科學素質的提高。)

總結平面鏡成像特性:

班主任講解平面鏡成像原理,引導中學生認識實像。

二、平面鏡知識的應用:

三、鞏固練習

評價與反省

本節課的教學設計著眼于讓中學生在猜測、設計實驗、進行實驗,剖析實驗數據得出推論,切實為中學生提供動手、動腦、相互交流的平臺,把課堂交給中學生,最大限度的啟發、挖掘中學生的潛力。而本節課教學的過程中,我們不難發覺我們在教學設計中應當注意的幾個方面:第一、創設情景,破而從立,清除前概念的影響。我們要考慮到中學生的已有人認知,即中學生腦子中已然產生的前概念。清除前概念的影響,就必須給中學生創設一定的合理的環境,讓中學生在認知過程中,形成思維的沖突與矛盾,因而迸發她們的探究性趣。第二、突破學科本位,借助中學生的生活實際與其他學科的數學知識對中學生進行引導。這樣,更才能讓中學生感受學科知識之間的聯系,既易于中學生理解又能否讓中學生獲得更為簡約的學習思維。第三、聯系生活,鞏固加深八年級上冊物理平面鏡成像作圖,拓展提高

在完成教學后,我還發覺,中學生在完成實驗探究以后,才能構建爭取的化學規律,把握化學探究的方式。并且,這樣的實驗不可能隨時隨地去做,而隨著時間的變化,中學生可能會淡化對實驗的印象,而生活經驗就有將重新攻占我們剛才構建的思維陣地。所以,在完成實驗探究以后,我就必須結合生活實際,不失時機的給中學生舉例讓中學生實現對化學知識和技巧的鞏固。諸如:在完成平面鏡成像規律的教學后,我給中學生創設了這樣的問題:“當你站在四層、六層、十層的高樓上向上看時,看見地面上的汽車是如何變化的?”學生自然回答是變小了;我接著問:“那究竟那輛車變小了沒有?”學生自然回答沒有;繼續提問:“是哪些導致了你觀察的失誤?”很多朋友都會明白是由于鼻子的緣故。這個時侯,我們在問中學生:“那么,當你遠離平面鏡的時侯,平面鏡中得像為何會看上去變小?像的大小究竟有沒有發生變化?像的大小是由誰決定的呢?”學生除了在實驗中獲得了對知識的認知,同時也才能依據生活實際對這一問題進行類比,這樣就能否加深她們對知識的理解。第四、打破常規、關注中學生能力的培養,留給中學生充足的時間讓中學生思索。化學教學中指出實驗教學的七個要素,然而這七個要素并不是環節,所以八年級上冊物理平面鏡成像作圖,我們應當根據實驗的特征進行合理的分配,并不須要按部就班的一個要素一個要素過,二是突出訓練重點,有目的的對中學生的某一個方面的能力進行培養。這樣以來,我們不僅僅就能實現讓中學生經歷化學實驗探究的過程,讓中學生在實驗探究中,把握科學的探究方式,構建正確的化學規律。同時,我們還能否讓中學生在學習過程中不斷的反省交流,討論評估自己實驗中的問題,改進實驗方案,構建科學探究的思維。因而,實現中學生在科學方式、科學知識、科學探究能力的全面培養,以實現提高中學生科學素質的教學目標。

其實本節課的教學內容并沒有完成,并且收獲甚微。由于,給中學生一次機會,中學生會給你更多的驚喜。因此,在教學中我們不一定要追求教學的完整,更應愈發關注中學生的成長和發展。