牛頓運(yùn)動(dòng)定理是動(dòng)力學(xué)的核心內(nèi)容。 其中,牛頓第一定理是牛頓在前人研究的基礎(chǔ)上完善的。 它是牛頓經(jīng)典數(shù)學(xué)的基石,也是熱的第一原理。 其重要性不言而喻。 牛頓第一定理還涉及幾個(gè)富有成果的數(shù)學(xué)基本概念:運(yùn)動(dòng)、力、慣性和質(zhì)量。

牛頓第一定理的教學(xué)非常有趣。 有時(shí)教學(xué)并不把它作為重點(diǎn)、難點(diǎn),但總有一種講不清楚的感覺,教學(xué)效果并不理想。 究其原因,筆者認(rèn)為應(yīng)該是在幾個(gè)概念的理解上存在問題。 在這里,運(yùn)動(dòng)、力、慣性、質(zhì)量的概念同時(shí)出現(xiàn)。 他們之間還是有一定的關(guān)系的。 課本上的描述非常簡潔。 如果混淆了慣性與運(yùn)動(dòng)、力與慣性的關(guān)系,中學(xué)生就會(huì)形成一些誤解:例如:“物體不受外力作用時(shí)保持原來運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的性質(zhì),稱為慣性”。 又如:“物體的運(yùn)動(dòng)速度越大,它的慣性就越大。” 又比如:“物體的質(zhì)量一定,斥力越大,它的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)就越容易改變,所以它的慣性就越小。”……雖然班主任可以讓中學(xué)生保持在心里:“無論什么情況,慣性都只由物體的質(zhì)量決定,與其他原因無關(guān)。” 表面上看,一些簡單的問題是可以解決的,但這顯然不是用數(shù)學(xué)來理解自然的方式。

在牛頓第一定理的教學(xué)中,會(huì)出現(xiàn)許多設(shè)計(jì)新穎、現(xiàn)象顯著、能夠充分激發(fā)中學(xué)生學(xué)習(xí)興趣的演示實(shí)驗(yàn)。 而且,由于缺乏對學(xué)習(xí)情境的了解和對相關(guān)概念的深入分析,有的實(shí)驗(yàn)也不能很好地解釋問題,往往達(dá)不到預(yù)期的療效,甚至出現(xiàn)相反的現(xiàn)象。會(huì)出現(xiàn)。

本文旨在通過準(zhǔn)確理解概念及其之間的關(guān)系來評論牛頓第一定理。 如有不當(dāng)或錯(cuò)誤之處,敬請諒解。

人教版小學(xué)數(shù)學(xué)課本選修課1中,對牛頓第一定理的描述是這樣的:“任何物體總是保持勻速直線運(yùn)動(dòng)狀態(tài)或靜止?fàn)顟B(tài),除非作用在其前面的力它促使它改變這些狀態(tài)。” 然后提出物體保持勻速直線運(yùn)動(dòng)狀態(tài)或靜止?fàn)顟B(tài)的性質(zhì)稱為慣性,并進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)牛頓第一定理也稱為慣性定理。 那么,剛才牛頓第一定理出現(xiàn)的時(shí)候,為什么馬上引入慣性的概念呢? 物體在沒有外力的情況下是否必須保持原來的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)? 慣性在牛頓第一定理中的作用是什么?

先說慣性,這是牛頓第一定理中最重要的概念。

請注意牛頓第一定理描述中的兩個(gè)關(guān)鍵詞:“所有物體始終保持……”和“力……”。 這可以幫助我們有效地認(rèn)識(shí)上述問題。

所謂“一切物體始終保持……”凸顯了所有物體的一個(gè)共同特點(diǎn),即保持勻速直線運(yùn)動(dòng)的狀態(tài)或靜止的狀態(tài)。 經(jīng)過對自然現(xiàn)象的粗淺觀察和深入分析,所有物體都具有這種特性,所以這種特性也因?yàn)檫@種普遍性而顯示出它的重要性。 你可以用“懶惰”、“安于現(xiàn)狀”、“不習(xí)慣做出改??變”等來形容它。數(shù)學(xué)應(yīng)該把它澄清為所有物體的固有屬性。 屬性,并找到量化該屬性的數(shù)學(xué)量。

所謂“被迫”,就是指“被迫做某事”的意思。 打個(gè)比方或許不太恰當(dāng),一個(gè)安于現(xiàn)狀的人被迫做出個(gè)人的改變,盡管表面上有變化。 行為,但古語云:“國易變,本性難變”。 她安于現(xiàn)狀的本性通常不會(huì)改變。 又如,花木蘭代替父親參軍。 她是被形勢所迫。 她改變了自己的外貌和服裝(這大概是她不高興的事情)踏入純粹女性世界的軍營,然而外貌和服裝的改變并不能改變其“女性氣質(zhì)”的“固有屬性”,這就是關(guān)系現(xiàn)象與本質(zhì)之間,即物體受到力的作用時(shí),只是改變了表面的運(yùn)動(dòng)狀態(tài),其保持原有運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的性質(zhì)并不改變。 做勻速直線運(yùn)動(dòng)的物體,當(dāng)受到與運(yùn)動(dòng)方向相反的斥力時(shí),首先發(fā)生的情況是,該物體仍沿原來的方向運(yùn)動(dòng),并且速度會(huì)越來越小,但不會(huì)立即回頭; 它會(huì)立即上升到很高的速度,當(dāng)外力改變物體的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)時(shí),它會(huì)因其自身的性質(zhì)而表現(xiàn)出物體的一種“抵抗”和“阻礙變化”的特性。 這個(gè)特點(diǎn)是所有物體都具備的。 為什么要“反抗”? 因?yàn)樗翱偸窍氡3衷瓉淼倪\(yùn)動(dòng)狀態(tài)”。 儒家為任何狀態(tài)下一切物體的這些固有屬性構(gòu)建了“慣性”的概念。 因此,牛頓第一定理也稱為慣性定理。

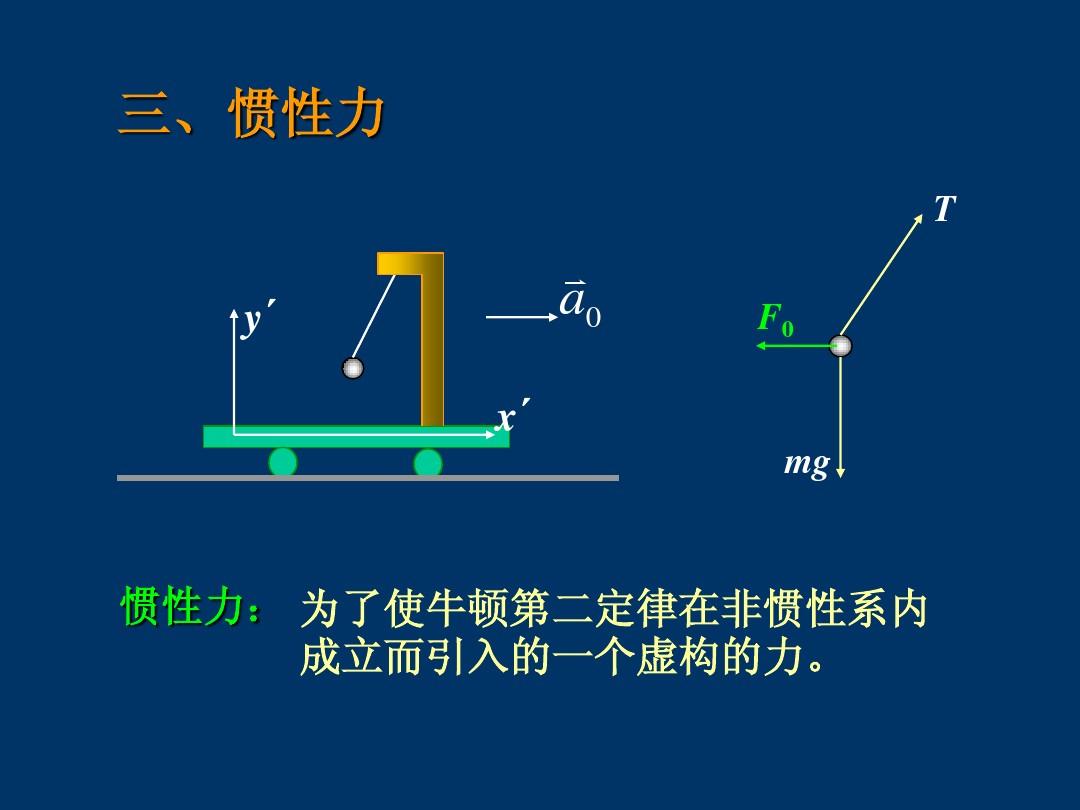

接下來,了解質(zhì)量及其與慣性的關(guān)系。

慣性和質(zhì)量之間的聯(lián)系是如何建立的? 觀察和實(shí)驗(yàn)表明,對于任何物體,當(dāng)受到相同的斥力時(shí),決定其運(yùn)動(dòng)狀態(tài)改變難度的唯一因素是其質(zhì)量。 請注意,這里的力是以某種形式施加在物體上的外力牛頓第一定律教學(xué)目標(biāo),它絕對不是作為研究對象的物體的固有屬性。 因此,我們可以得出這樣的推論:描述物體慣性的數(shù)學(xué)量就是物體的質(zhì)量,而且只是質(zhì)量。

除了小學(xué)數(shù)學(xué)中質(zhì)量的定義(所含物質(zhì)的量)之外,改變運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的難度(即加速度a)和力F的概念可以重新定義物體的質(zhì)量,用物體的斥力與加速度的比值被定義,即m=Fa。

再次,讓我們了解力的概念。

什么叫力,答案可能是:力是物體之間的相互作用。 這似乎并沒有解決問題,因?yàn)榻酉聛淼膯栴}是:對象之間的交互是什么? 有沒有辦法量化呢? 力是物體運(yùn)動(dòng)狀態(tài)發(fā)生變化的原因,因此用物體運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的變化來定義力更為合適。 牛頓從這個(gè)角度(動(dòng)量變化率)引入了力的概念,巧妙地將物體之間復(fù)雜多樣的力結(jié)合起來。 這種相互作用體現(xiàn)為力。

最后總結(jié)以上觀點(diǎn):斥力引起的物體運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的變化并不是物體慣性的變化。 當(dāng)物體不受外力作用時(shí),處于靜止?fàn)顟B(tài)或勻速直線運(yùn)動(dòng)狀態(tài),這是物體的完整外觀。 當(dāng)物體受到外力作用時(shí),運(yùn)動(dòng)狀態(tài)發(fā)生變化,雖然慣性不能完全顯現(xiàn)出來,而物體的慣性是以一種相對隱蔽的形式呈現(xiàn)出來的,這種方法就是“抵抗”這種變化,對于同樣的力,物體的質(zhì)量越大,物體的阻力就越強(qiáng)。 所有物體都具有在任何狀態(tài)下都能保持其原始運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的特性。

幾點(diǎn)教學(xué)建議:

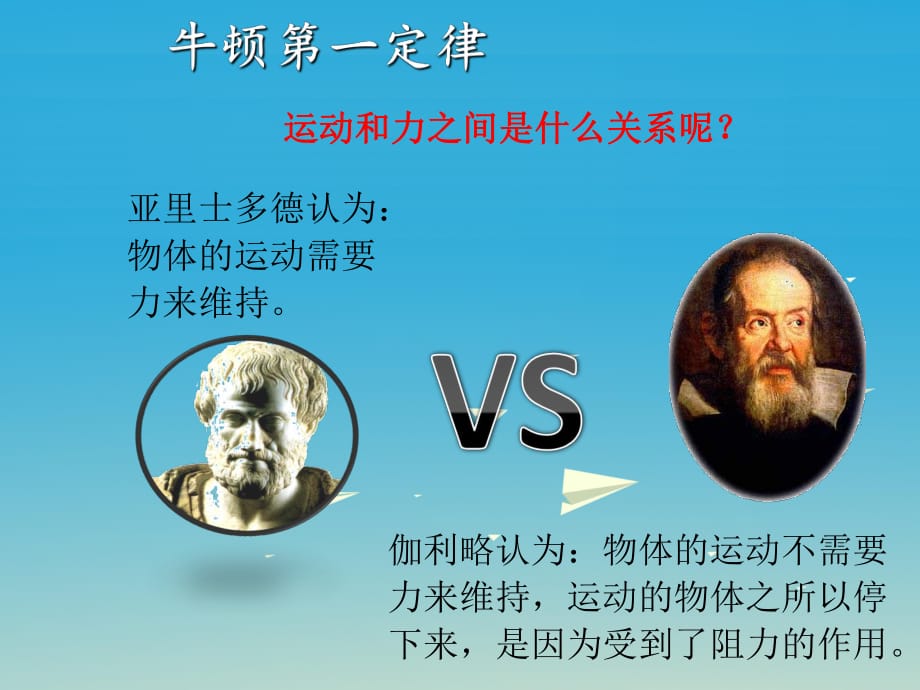

(1)牛頓第一定理是研究力與運(yùn)動(dòng)關(guān)系的數(shù)學(xué)基石定理。 這非常重要,但不容易理解。 從亞里士多德到伽利略再到牛頓,已經(jīng)延續(xù)了數(shù)千年。 在這個(gè)發(fā)展過程中,群星璀璨,這三個(gè)人物就是典型代表。 另外,還有很多重要的技巧和例子,我們無法一一列舉。 然而,適當(dāng)?shù)拇硇匀宋铩⑦m合中學(xué)生的典型事例和教育方法在教學(xué)中會(huì)取得良好的教學(xué)效果。

伽利略是一位偉大的科學(xué)家。 他是第一個(gè)認(rèn)識(shí)到運(yùn)動(dòng)中存在摩擦力的人,并采用了理想實(shí)驗(yàn)方法,也就是我們所說的“雙斜率理想實(shí)驗(yàn)”。 這是本課的根本,也是非常重要的。 并且,作為課堂教學(xué)的領(lǐng)導(dǎo)者,我們應(yīng)該引導(dǎo)這個(gè)理想的實(shí)驗(yàn)朝著正確的方向發(fā)展,讓中學(xué)生盡快得到正確的認(rèn)識(shí)。 當(dāng)物體受到力時(shí),以相對隱含的形式認(rèn)識(shí)物體的慣性是很重要的。 正是通過這種認(rèn)識(shí),數(shù)學(xué)找到了定量描述慣性的方法,從而可以充分揭示物體的慣性。 定量慣性技術(shù)無法在靜止或勻速直線運(yùn)動(dòng)的狀態(tài)下獲得。

(2)雙斜率理想實(shí)驗(yàn)也可能在一定程度上對中學(xué)生的理解造成障礙。 中學(xué)生可能會(huì)問:為什么要用雙坡呢? 雖然牛頓第一定律教學(xué)目標(biāo),在這個(gè)實(shí)驗(yàn)之前,伽利略還做過另一個(gè)實(shí)驗(yàn):當(dāng)球沿著斜面滾動(dòng)時(shí),球在平面上的速度會(huì)越來越小。 伽利略覺得這不是它的“自然本性”,而是摩擦力的原因,伽利略觀察到表面越光滑,球就會(huì)滾得越遠(yuǎn),因此他推測,如果沒有摩擦力,球就會(huì)永遠(yuǎn)滾下去。 根據(jù)直觀、簡單的原則,這個(gè)理想的實(shí)驗(yàn)應(yīng)該介紹給中學(xué)生。 比較容易被接受,或者可以為雙斜率理想實(shí)驗(yàn)做一個(gè)伏筆。 在實(shí)際教學(xué)中,如果中學(xué)生能夠在班主任的提示下自己設(shè)計(jì)這個(gè)實(shí)驗(yàn),并對實(shí)驗(yàn)進(jìn)行評價(jià),那么他們才能真正理解理想實(shí)驗(yàn)的目的。 向上。

(3)幫助中學(xué)生正確構(gòu)建概念是本課的重點(diǎn)和難點(diǎn),也是順利完成本課的必由之路。 概念建立在科學(xué)實(shí)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,需要借助邏輯思維來分析事實(shí)。 這在慣性概念的構(gòu)建中尤其明顯。 運(yùn)動(dòng)不需要力來維持,通過實(shí)驗(yàn)和邏輯分析,外部物體只有在不受斥力的情況下才能保持原來的運(yùn)動(dòng)狀態(tài); 邏輯分析明確了物體在變速運(yùn)動(dòng)時(shí)仍具有這樣的特性,確立了該特性為物體的普遍固有屬性; 然后通過觀察、實(shí)驗(yàn)和邏輯分析闡明了這一性質(zhì)與物體質(zhì)量之間的關(guān)系,這是沿著慣性概念通過系統(tǒng)的自然生長而構(gòu)建的。 有了慣性概念的正確建構(gòu),牛頓第一定理的教學(xué)任務(wù)就基本完成了。