關于光的本質,在化學發(fā)展史上曾有過“粒子論”與“波動論”的激烈爭論。 以牛頓為代表的“粒子論”認為光是粒子; 而以惠更斯為代表的“波動論”則認為光是一種波。

在托馬斯·楊于1801年完成“光的雙縫干涉”實驗,挽救光的“波說”理論的困境之前,“粒子說”理論略占上風。 這一方面得益于其代表人物牛頓不可動搖的“物理學權威”地位,同時也應該清醒地認識到“粒子論”相關理論對光現(xiàn)象的“完美”解釋也促進了人們對“粒子理論”的接受是一個很重要的誘因。

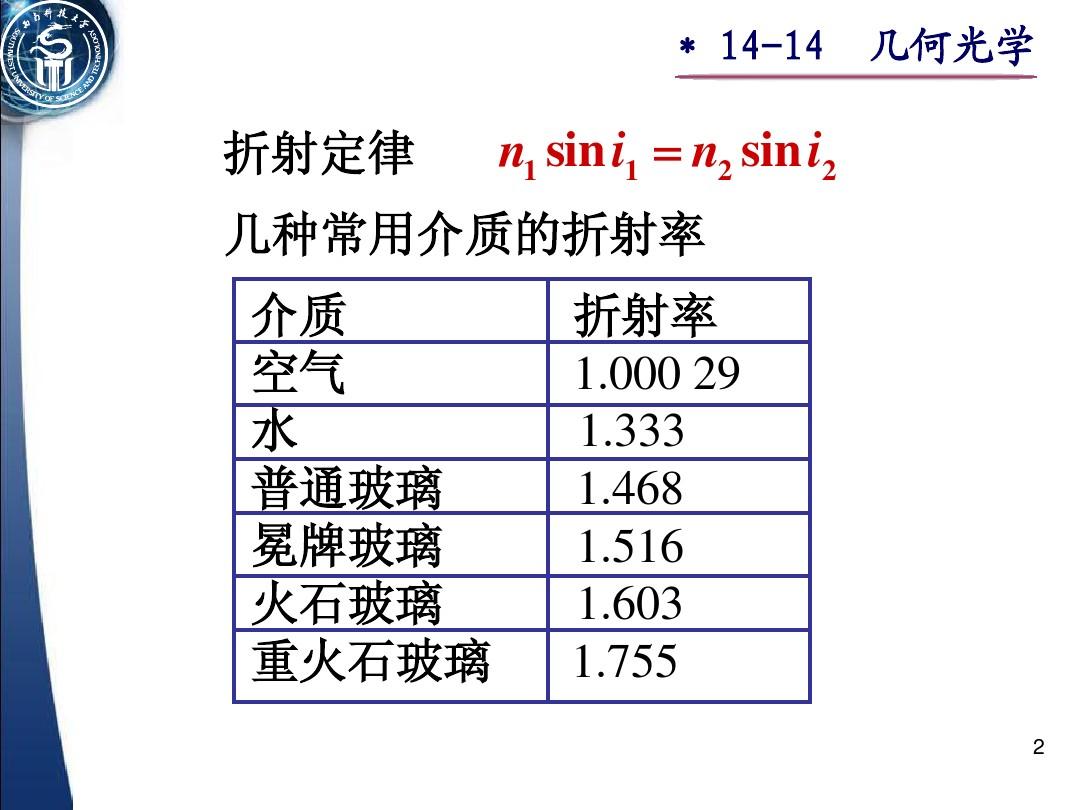

對于光的折射現(xiàn)象,可以描述為:光在折射率為n1的介質1中沿直線傳播,以入射角i1撞擊與介質2的界面,通過界面進入折射率為n1的介質2 n2 之后,仍然沿直線傳播,只是傳播方向發(fā)生了偏轉。 折射角為 i2。

關于“光在介質1或介質2中沿直線傳播”的現(xiàn)象,“粒子論”的相關理論給出了如下解釋:把光看成一個粒子,當光作為粒子在均勻介質中傳播時光折射的例子和現(xiàn)象,由于均勻介質中的粒子是均勻分布的,所以介質粒子對輕粒子所施加的引力會平衡,而受力平衡的輕粒子實際上應該是在均勻介質中以勻速直線運動中等的。

對于“光通過介質1和介質2的界面時方向發(fā)生偏轉”這一現(xiàn)象光折射的例子和現(xiàn)象,“粒子論”的相關理論給出了如下解釋:當光粒子在兩種介質的界面附近運動時,雖然兩種介質的粒子分布均勻,但比較兩種介質的粒子分布,光密介質的粒子分布比光疏介質的粒子分布更密,因此光學粒子在界面處兩個媒體。 在附近遇到的介質粒子所施加的引力沿平行于介質界面的方向是平衡的,而沿垂直于介質界面的方向是不平衡的,指向光致密介質。

由于輕粒子遇到介質粒子所施加的引力沿平行于介質界面的方向是平衡的,所以v1和v2沿平行于介質界面的方向的分數(shù)速度應該相等; 因為光粒子受到入射介質粒子施加的引力沿垂直于介質界面的方向不平衡并指向光致密介質,所以v2沿垂直于介質界面方向的分量速度應該減小.

正是因為“粒子學說”對光的折射做出了“完美”的解釋,才不得不讓人們對“粒子學說”的相關理論信服。 但需要強調的是,根據(jù)上述“粒子論”理論對光的折射現(xiàn)象的解釋,光在光疏介質中的傳播速度應小于在光密介質中的傳播速度,即即,v1<v2

只有當人類準確地檢測到光速后,才會意識到上式給出的光速關系是錯誤的,光在光疏介質中的傳播實際上應該比光密介質中的傳播速度快中等的。 只不過這已經(jīng)是“粒子論”的代表人物牛頓去世大約一個世紀后的事了。

光的折射現(xiàn)象的一個例子| “粒子論”與光的折射現(xiàn)象