綜述

說到化學學家楊振寧,好多人會想到82歲的他和28歲兒子相差54歲的“老少戀”,當年三人的故事備受爭議,卻還是決然選擇攜手走下去楊振寧諾貝爾物理學獎,這也讓更多人曉得了那位科學家的鼎鼎大名。

眾所周知,楊振寧是諾貝爾化學學獎的獲得者,他之所以還能獲此佳績卻鮮為人知,緣由竟是他發覺“鏡子中的你和現實不同”。

穿衣鏡里的世界

穿衣鏡有著久遠的歷史,早在公元前3000年時,它早已出現在了希臘。后來穿衣鏡仍然被沿襲,也傳入了中國,使用也很普遍。

從出土的文物不難發覺,唐代的瓷器除了是照面飾容的工具,也見證著歷史的發展,從普普通通到追求做工,再到作為貢品向清廷進貢,再到玻璃鏡的大量使用,穿衣鏡濃縮著文化。

以銅為鏡,可以正衣冠。

穿衣鏡是我們生活中必不可少的東西,它可以讓我們看到自己外觀上不足的地方,讓我們清晰曉得自己的模樣。

我們每天都會看穿衣鏡,也會發覺穿衣鏡中的人和我們是相反的,當我們拿起右手的時侯,穿衣鏡里的人抬起了手臂;當我們把頭轉向右側,穿衣鏡里的人卻看向了左側,但是當我們抬頭的時侯,穿衣鏡的人也是向下抬頭,當我們低頭時,他也和我們同步。

這樣的現象不免讓人感覺奇怪,為何穿衣鏡里的人只是右臂相反,而不是上下也顛倒?

“宇稱不守恒”

這個困惑人們多年的困局被解鎖楊振寧諾貝爾物理學獎,也因而成就了楊振寧和李政道的諾貝爾獎。

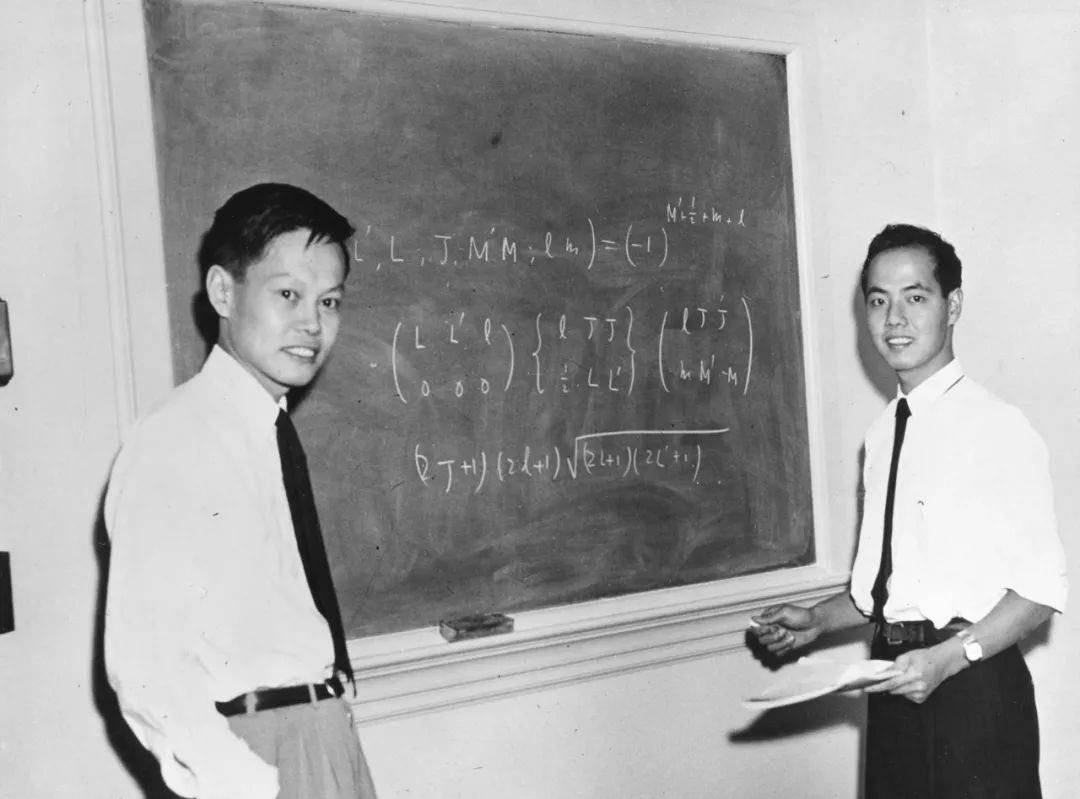

1945年,楊振寧獲得獎學金得以前往韓國華盛頓學院留學,在這兒他獲得了哲學博士的學位。結業工作的楊振寧遇見了志同道合的伙伴李政道,二人對科學有著細膩的熱情和極大的興趣。

1956年,楊振寧和李政道兩人合作發表一篇論文,也正是這篇論文推翻了1926年提出的“宇稱守恒基本粒子和它們的鏡像的表現是完全相同的”這一說法,即宇稱守恒。

兩個年青人即使學識淵博,然而她們的理論還是讓不少科學家指責。

次年,楊、李兩人共同提出宇稱不守恒理論,并因而獲得諾貝爾獎。守恒的定理常常是恒定不變的,她們對于數學學的意義非常重要,而宇稱守恒卻被楊、李兩人推翻。宇稱是哪些意思?它是否守恒有哪些意義呢?為什么這個發覺才能獲得這么高的榮譽?

宇稱指的是化學學的一種對稱,它區別于我們生活中的對稱關系,具有更深層次的意義,數學學中的宇稱可以理解為一個定理在屬性變換后一直保持不變。

楊振寧和李政道最初在研究K介子,在實驗的過程中,她們發覺了θ粒子和τ粒子,正是這兩個粒子讓她們有機會對宇稱守恒提出指責。

在通常情況下,兩個粒子的運動規律是完全一致的,但是在弱互相作用的環境之下,這個運動規律就發生了變化,存在一定的差別,并不完全相同。

楊振寧和李政道提出“宇稱在強互相作用與電磁互相作用中守恒,但在弱互相作用中似乎不守恒”,同時她們發覺在此之前并沒有任何的實驗,驗證過弱互相作用中宇稱守恒的問題。

化學學家吳健雄1956年做了一項實驗,用數據證明了弱互相作用中宇稱確實不守恒,因而旁證了楊振寧和李政道的發覺具有重要的意義。

從發表論文到獲得諾貝爾獎,僅有一年的時間,得獎速率如此快仍然以來也是極少見的,這其中也少不了吳健雄的功勞。

假如將兩個粒子稱作是在照穿衣鏡,穿衣鏡上面和外邊是有差別的。

她們的發覺并不是為了證明穿衣鏡里的世界,而是在研究化學問題的時侯,此問題也有了答案,同時也讓更多的人就能清晰地覺得到化學就在身邊,科研的世界與我們的生活密切相關。

眼見不一定為實

穿衣鏡之所以成像,是由于光線經過鏡面的總之產生的,反射的光線再經過黃斑有了畫面,再通過視覺神經呈現最終的結果。

事實證明,眼見不一定為實,這句話也有它的道理。我們所看到的東西,須要先經過鼻子搜集信息,視覺神經將其傳入視覺中樞進行處理,方能呈現出圖象。

腦部在處理的過程中,會有意無意地忽視掉一些東西,這就導致了我們記憶的盲區。而宇稱不守恒定理得提出,就解釋了穿衣鏡中的現象。

這個世界不存在絕對的對稱和鏡像,穿衣鏡中的你和現實中的你就是不同的。通過用穿衣鏡解釋這一科學理論,人們可以更容易接受和理解。

世界就是不對稱、不規律的東西組成的,這種各類各樣的漏洞才讓我們的世界顯得精彩迭出,飽含樂趣。

這種不完美的東西,讓科學研究飽含生機和意義。人類進化過程中,也有不同的基因,其實正是那1%的差別,才讓生命在宏觀的世界中相像,在微觀的世界中又各有不同。

總結

宇稱不守恒聽上去與我們的生活距離很遠,像是遙不可及的科學名詞,但它又好像就在我們身邊。科學的世界就是探求真理的天地,也是摸索未知的領域,新的理論會推翻舊的理論,真理是真是存在的。

科學知識豐富了我們的認知,現在依然還有好多未知領域沒有得到答案,科學追求永無止境。