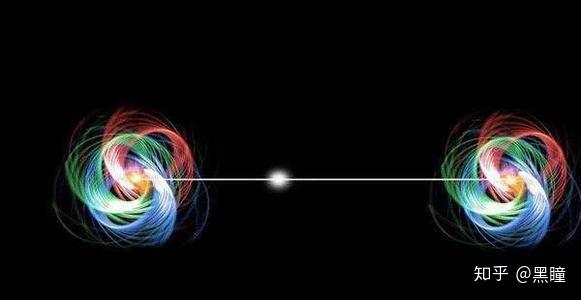

文檔介紹:量子糾纏++展開目錄摘要量子糾纏,又譯量子纏結,是一種量子熱學現象,其定義上描述復合系統(具有兩個以上的成員系統)中一類特殊的量子態,此量子態難以分解為成員系統各自量子態的張量積。簡介量子糾纏具有量子糾纏現象的成員系統們,在此拿兩顆以相反方向、同樣速度等速運動之電子為例,雖然一顆行至太陽邊,一顆行至冥王星,這么遙遠的距離下量子物理糾纏的原理,它們仍保有非常的關聯性();泛指當其中一顆**作(比如量子檢測)而狀態發生變化,另一顆也會即刻發生相應的狀態變化。這么現象造成了“鬼魅似的遠距作用”(-at-a-)之揣測,如同兩顆電子擁有超光速的秘密通訊通常,似與狹義相對論中所謂的局域性()相違逆。這也是當年阿爾伯特·愛因斯坦與臣子玻理斯·波多斯基、納森·羅森于1935年提出以其姓氏字首為名的愛波羅悖論()來指責量子力學完備性之原因。特征量子糾纏并非信息傳遞,事實上信息不可能從一個粒子傳到另一個粒子。即使用光速將它們分開,信息也不可能在你檢測時從一個地方傳到另一個地方。量子熱學是非定域的理論,這一點已被遵守貝爾不方程的實驗結果所否認,因而,量子熱學詮釋出許多反直觀的效應。

量子熱學中不能表示成直積方式的態稱為糾纏態。糾纏態之間的關聯不能被精典地解釋。所謂量子糾纏指的是兩個或多個量子系統之間存在非定域、非精典的強關聯。量子糾纏涉及實在性、定域性、隱變量以及檢測理論等量子力學的基本問題,并在量子估算和量子通訊的研究中起著重要的作用。多體系的量子態的最普遍方式是糾纏態,而能表示成直積方式的非糾纏態只是一種很特殊的量子態。歷史上,糾纏態的概念最早出現在1935年薛定諤關于“貓態”的論文中。糾纏態對于了解量子熱學的基本概念具有重要意義,近些年來已在一些前沿領域中得到應用,非常是在量子信息方面。諸如,量子遠程通訊。目前,我國科學家潘建偉早已成功的制備了5粒子最大糾纏態。理論的發展從19世紀末到20世紀初,量子熱學快速發并建立上去,解決了許多精典理論不能解釋的現象,大量的實驗事實及實際應用也證明了量子熱學是一個成功的數學理論。并且關于量子熱學的基本原理的理解卻存在不同的解釋。分類諸多的化學學家在自己觀點的指引下,對量子熱學的基本解釋提出了自己的見解量子物理糾纏的原理,主要有三種:傳統解釋,PTV系綜解釋和統計解釋。這三種解釋之間既有區別又有聯系傳統解釋出發點是量子假定,指出微觀領域內每位原子過程或基元中存在著本質的不連續,其核心思想是玻爾的互補原理,還接受了玻恩對態函數的幾率解釋,并把這些機率理解為是同一個粒子在給定時刻出現在某處的機率密度。

PTV系統解釋的代表是玻姆,這些解釋企圖通過構造各類隱變量量子論來找尋量子熱學的決定論基礎,即為態函數的幾率解釋建構決定論的基石,目的是在微觀數學學領域內恢復決定論和嚴格因果性,去除精典世界同量子世界的奇特界定,回到精典數學學的預設概念,構建化學世界的統一說明。統計解釋覺得態函數是對統計系統的描述,量子理論是關于系統的統計理論,這個系統是由全同地(或相像的)制備的系統組成,不須要一個預先確定的動力學變量的集合,是一種最低限度的系統解釋。區別聯系前面提到三種觀點之間,是既有聯系又有區別,正是因為各方都堅持己見,才有了知名的愛因斯坦與玻爾之間的論爭,量子糾纏才被愛因斯坦以一個悖論的疑惑