中國僑都院士之鄉

江門五邑是院士之鄉

面積不足全國千分之一

誕生了34位院士

排名全國前茅、廣東第一

其中包括陳淵、梁思成、梁思永、梁思禮等著名院士,涵蓋人文社會科學、物理與動力學、生物化學、醫學與健康等多個學科。 這34名院士中,1949年以前當選的中國科學院院士19人,中國工程院院士12人,中央研究院院士3人。

制圖/方毅

在江門,有一條全國獨一無二的公路。 被稱為江門的“星光大道”。 這也是凝聚江門百年發展足跡的深刻見證。 這是我國第一條以兩院院士命名的道路——“院士路”。

院士路全長約2.7公里,連接五邑大學和五邑華僑廣場,地處江門最繁華、最具活力的地區。 不僅有熱鬧的人群和過往的車輛,在綠樹掩映下,道路兩旁還有數十座五邑院士的雕像,向路過江門的人們訴說著豐富的人才底蘊,成為江門一道獨特的風景線面向全國。

院士路兩側有江門五邑院士藝術雕像。 周華東 攝

一代宗師璀璨如星,院士故里山清水秀。 武夷地區人民一直有一種“敢于冒險”的精神。 “走出去”已成為一代代武夷人才的人生座右銘。 在風雨飄搖的歷史歲月里,他們扎根于不同的領域。 在全國乃至世界大放異彩,成為推動中國近代發展改革的重要“生力軍”。

五邑院士34人

他們是怎樣長大的?

他們取得了什么成就?

“院士之鄉”是如何打造的?

我們來聽聽小編是怎么說的

Ⅰ仰慕五邑院士

璀璨星光

登頂實現太空夢想

江門杰出人物

比它的景點更值得稱贊

“中國航空之父”馮如出生于江門恩平

為中華民族航空工業和人民空軍的發展

帶來了深遠的影響

火箭系統控制專家梁思禮

每個時代都有每個時代的責任。 許多武夷院士都繼承了馮如未竟的事業。 為了實現太空夢想,他們克服了一個又一個困難,勇敢地攀上了知識的巔峰。 梁啟超的兒子梁思禮是火箭系統控制專家、中國科學家。 導彈控制系統開發創始人之一。

從第一顆原子彈、第一枚導彈、第一顆人造地球衛星到第一艘神舟飛船,梁思禮和第一代航天勇士白手起家,依靠自己創建了完整、堅實的中國航天事業,使中國成為世界航天大國。世界第一。 航天強國之中。 他在長征二號運載火箭研制中首次采用新技術,為太平洋遠程導彈試驗成功發射做出了重要貢獻。 他對航空航天可靠性工程提出了精辟的論述,成為航空航天可靠性工程的創始人和學術帶頭人之一,也是航空航天CAD的倡導者和創始人。 梁思禮曾說:“能夠為此奉獻一生,我感到無比自豪和榮幸。”

李春軒,空氣動力學、空天飛行器設計、高速碰撞力學

李春軒,抗戰烈士之子,空氣動力學、空天飛行器設計、高速碰撞力學專家。 克服重重困難回到中國后,他就像海綿一樣擠出了水。 他壓榨出來的只是智慧和才華。 他一直沒日沒夜地努力工作。 最終,他獲得了飛機空氣動力學、高速碰撞力學、粒子束動力學和計算力學等各個學科的專業知識。 相關工程領域取得了重要創新成果。

飛機導航、制導與控制科學家馮培德

與馮如一樣,恩平飛機導航、制導與控制科學家馮培德也有同樣的感受著名物理學家有,長期擔任飛機慣導系統總設計師。 他在捷聯慣性導航系統、地面車輛定位/定向系統、飛機著陸引導系統、激光陀螺儀和微機傳感器(MEMS)的開發方面做出了基礎性和開創性的工作。

為化工行業的發展做出貢獻

化學工業在經濟發展中的作用

起著非常重要的作用

化工行業的每一次重大突破

正在改變著人們的生產生活方式

在這個區域

五邑院士表演

也引起了人們的關注

理論研究

有機化學家黃乃正

★有機化學家黃乃正在紅霉素全合成、高張力分子合成、多種天然產物全合成等領域合成了一批在有機化學領域難度極大且具??有重大理論意義的分子。 其研究水平處于世界領先地位。

光譜化學家黃本立

★光譜化學家黃本立發明了測定微量難激發元素和揮發性元素的方法; 建立了我國第一臺AAS裝置和鉭舟無焰AAS裝置。

無機非金屬材料科學家郭景坤

★無機非金屬材料科學家郭景坤在陶瓷與金屬密封研究、纖維增強陶瓷基體材料、納米陶瓷、多相材料研究等領域做出了重要貢獻。

結構主義者麥克斯韋

★結構科學家麥松偉在含水包合物研究中發現第一個開放多面體空籠結構; 開辟了新型尿素/陰離子包合物的開發方向; 提出了陰離子最高配位數等概念,其學術成果被廣泛采用。

化學工程師余國聰

★化工工程師余國聰提出了較為完整的不穩定精餾理論和變參數間歇精餾新策略及相應技術,指導了石化、化工行業大量精餾塔的改造。

應用

無機化學家任永華

★2001年,年僅38歲的任永華當選中國科學院院士,舉國矚目。 這位年輕的無機化學家系統地設計并合成了新型無機發光分子材料和化學傳感器復合物; 利用各種橋連配體,設計合成了多種多核金屬簇系發光材料; 利用炔基的結構剛性和線性排列,設計了有機金屬錸、銅和銀的新型發光剛性棒材料...

無機非金屬材料科學家江忠紅

★無機非金屬材料科學家江忠紅成功研制出三代強激光用釹玻璃材料,并首次提出利用相圖熱力學計算方法實現玻璃形成區的半定量預測。

有機化學家陳新子

★有機化學家陳新子利用電化學和手性催化技術,成功研發了手性藥物鎮痛藥的不對稱合成新工藝,并達到產業化標準。

開拓生物醫學新視野

在生物醫藥領域,江門也擁有大量人才。 五邑有12位院士從事生物醫學研究,開辟了生物醫學新視野,為我國生物醫學研究貢獻了新的力量。

植物學家陳煥勇

陳煥庸是我國現代植物分類學的開拓者和奠基人之一。 他創辦了我國早期的植物研究機構——中山大學農林植物研究所,收集植物標本,建立了華南第一家植物標本館。

細胞生物學家薛社普

薛社普是我國細胞生物學和生殖生物學學科的奠基人之一,也是我國細胞分化調控研究的先驅。 他在細胞生長和分化調控領域開創了紅細胞排核機制的研究。

神經生物學家葉玉如

葉玉如首先或參與發現了三種新的神經營養素NT3、NT4和NT7。 2002年,她代表中國參加聯合國世界杰出女科學家成就獎并獲得特殊榮譽稱號。

水稻育種專家黃耀祥

黃耀祥,水稻遺傳育種基礎理論研究及其應用專家。 20世紀50年代,他總結提出作物生態育種決策,首創水稻矮化育種,推動我國秈稻矮化,成為國際領先者。 被譽為“中國半矮稈水稻之父”。

微生物學、免疫學和基因工程師 黃翠芬

黃翠芬被中央軍委授予“模范科學工作者”稱號; 她的丈夫周廷沖是中國科學院院士,他們是一對德高望重的院士夫婦。

外科專家黃志強

黃志強被譽為我國膽道外科奠基人。 他在肝膽外科疾病的診斷、治療、科研、教學等方面進行了系統的研究和實踐,取得了突出的成就,做出了突出的貢獻。

心血管專家陳浩珠

作為我國心血管疾病研究的先驅,陳浩柱70多年來一直在醫學道路上奮力拼搏。 他勇于開拓、勤奮進取,不斷在臨床領域創造奇跡。 他是我國最早提出“心肌梗塞”醫學術語的醫生,也是我國“當代心臟病學”的主要奠基人之一。

內分泌科醫生石一凡

石一凡是我國現代內分泌學奠基人之一,也是我國應用神經內分泌藥物治療下丘腦-垂體疾病的開拓者。 她領導的“激素分泌性垂體瘤的臨床與基礎研究”榮獲1992年國家科技進步一等獎。

唐兆友,腫瘤外科醫師

唐兆友曾任上海醫科大學校長,在肝癌早期診斷、早期治療、復發轉移研究方面處于世界領先地位。 “亞臨床肝癌”理論的建立是唐兆友肝癌研究生涯中的第一個重大突破。 不僅挽救了無數肝癌患者的生命,還使唐兆友獲得了美國癌癥研究所金獎和我國國家科學技術獎。 進步一等獎。

微生物醫學與細胞工程科學家甄永蘇

甄永素從事微生物源藥物研究,負責平陽霉素、正光霉素、光神霉素、博安霉素等抗腫瘤抗生素的開發。 其中,平陽霉素收載于《中華人民共和國藥典》,并列為國家基本藥物。

眼科醫生李少珍

李少珍是我國眼科領域第一位工程院院士。 主持的《白內障防治研究》獲1996年國家科技進步三等獎、1995年衛生部科技進步二等獎。主編的《眼科外科》榮獲1999年國家科學技術進步獎。 衛生部科技進步二等獎。

乳腺外科專家宋爾偉

乳腺外科專家宋爾偉長期從事臨床一線工作。 他在中國對早期乳腺癌進行了保乳根治術,發現保乳手術保留的腫瘤微環境組織對于后續的抗腫瘤免疫治療具有重要價值。

掌握技術發展主動權

江門開平中微子實驗站位于開平市金雞鎮的一座偏遠山區。 一旦建成,將有助于我國搶占世界中微子研究領域的前沿。

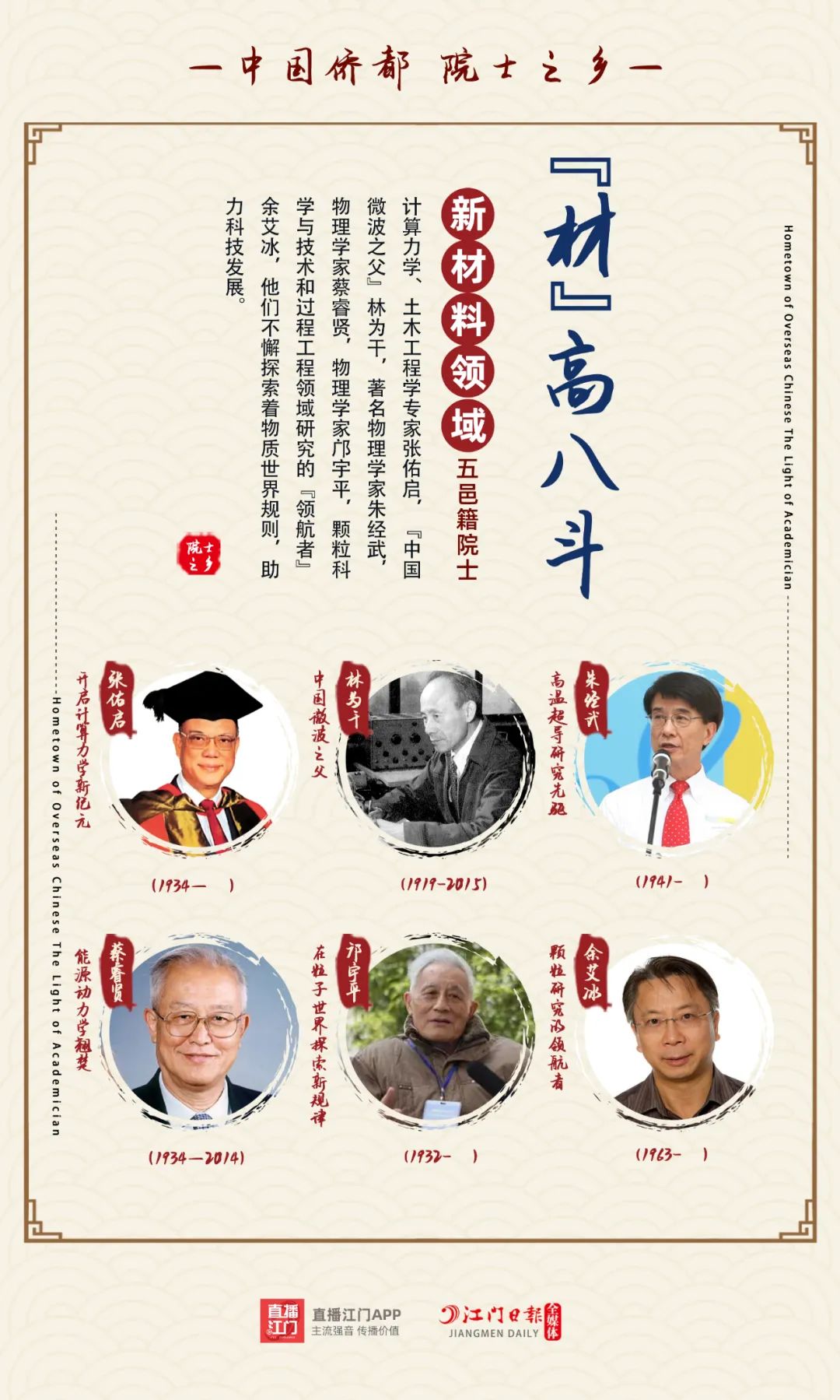

張又奇 計算力學、土木工程專家

開平中微子實驗站等奇跡般的工程,離不開五邑院士在科技領域的貢獻。 張又奇,計算力學和土木工程專家,開創了有限元方法在結構力學,特別是結構力學中的應用。 板和殼的研究。 1967年,他與教授共同撰寫了世界上第一本有限元方法專著,開發了英國第一套有限元軟件,并將其應用于大壩的計算。 1967年,他創建了有限條法,為半解析有限元法奠定了基礎。

物理學家朱景武

1987年1月,著名物理學家朱敬武利用液氮將超導溫度提高到-180攝氏度,成功發現了新型超導材料。 他也是高溫超導研究的先驅,液氮溫度超導的發現者之一。

物理學家蔡瑞賢

物理學家蔡瑞賢主持完成了一系列國家重大科技項目,包括國家攀登B計劃、國家973、863計劃和科技攻關項目、國家自然科學基金重大和重點項目等。中國及重大國際合作項目。

物理學家鄺玉平

祖籍泰山的物理學家匡玉平在國際上首次建立了合理的強子躍遷模型,并做出了大量的預測,并被隨后的實驗所證實。 他在重夸克甚至素數等方面的創新工作引起了國際反響,成果被廣泛引用,使他在國際重夸克甚至素數物理學界占有一席之地。

微波理論家林偉謙

被譽為“中國微波之父”的林偉前,是著名的微波理論家。 他首次發現圓柱形諧振腔內存在五種具有相同諧振頻率的簡并模。 其外圓和內矩的特殊截面他的數據和公式被廣泛引用,他的專著有《微波網絡》等。

于愛兵院士

于愛兵是粒子科學技術和過程工程領域的杰出科學家。 他是顆粒填充、顆粒和多相流以及計算機建模和仿真等許多研究領域的權威。 他也是世界上最有影響力的化學過程工程專家之一。 粒子研究的“先驅”。

發現歷史和文化價值

五邑院士進一步推動我國人文社會科學的發展。

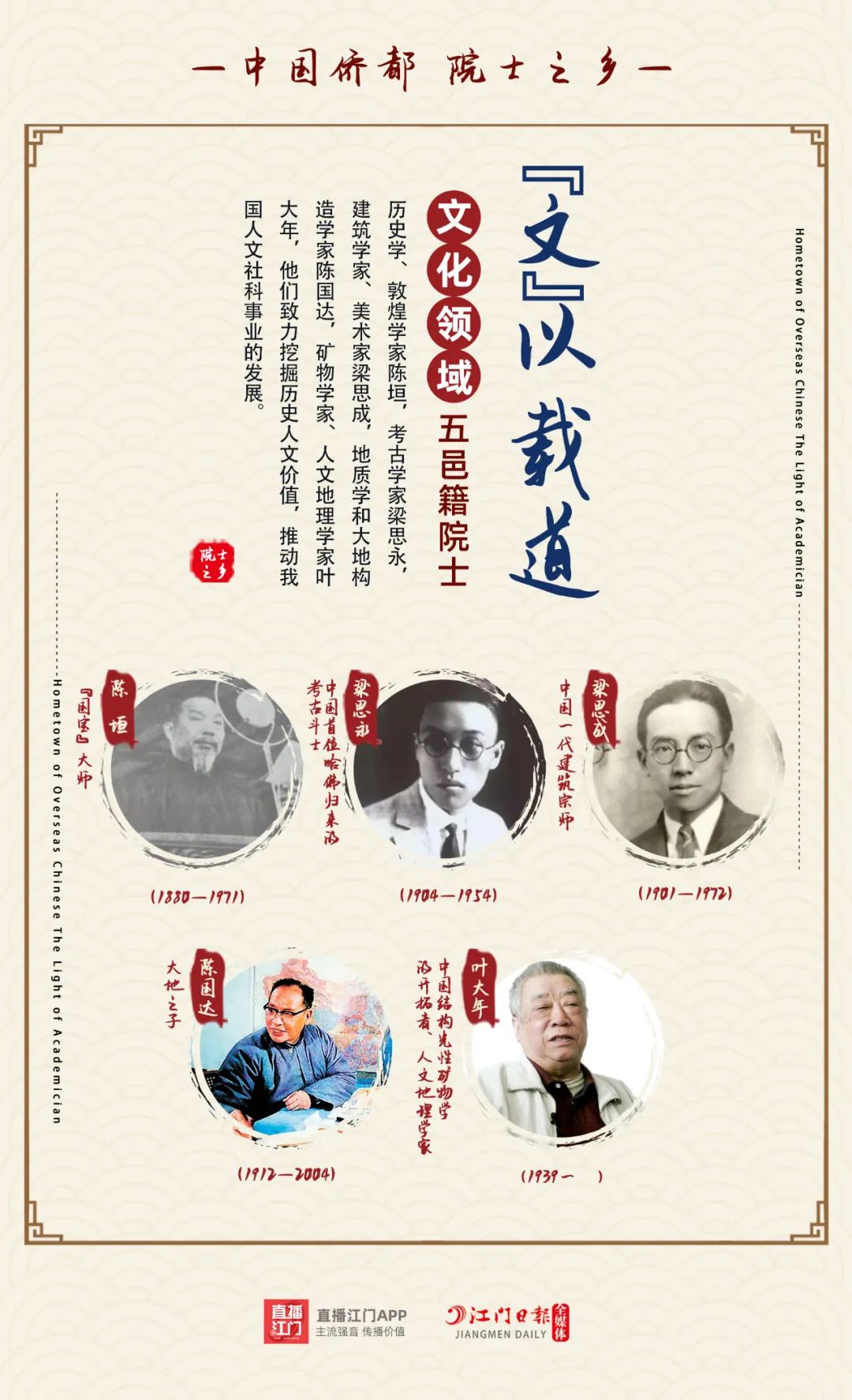

歷史學家、敦煌學者陳淵

被譽為“國寶”的陳元先生是我國著名的歷史學家、教育家、國學大師。 與陳寅恪并稱“史學二陳”,著作無數。 與此同時,陳元在講臺上耕耘多年,先后擔任輔仁大學和北京師范大學校長。

考古學家梁思勇

英年早逝的考古學家梁思永根據地層學確定了仰韶文化、龍山文化、商文化的相對年代關系,解決了中國考古學的這一關鍵問題。

建筑師、藝術家梁思成

在建筑和土木工程領域,梁思成是一位建筑師和藝術家。 主持設計中華人民共和國國徽、人民英雄紀念碑,參與設計人民大會堂等北京十大建筑。

地質學家、大地構造學家陳國達

在地質礦產領域,陳國達是一位地質學家和大地構造學家。 他創立了貝殼大地構造學,并將其發展為沉降(活化)構造體系的理論體系,創立了沉降學說; 他也是一位詩人。

礦物學家、人文地理學家葉大年

葉大年,礦物學家,主要從事礦物學、晶體化學和礦物材料研究。 他開辟了結構光礦物學的新領域,并撰寫了世界上第一本該領域的專著。 同時,葉大年也是我國著名的人文地理學家。 作為資深院士、人文地理學學術權威,在學術界享有很高的聲譽。

二、江門“院士之鄉”

怎么做

崇文崇教的傳統代代相傳

一村培養出近50名醫生

國家的強大在人民,人才在學習。 江門院士眾多,這與武夷地區優秀的學風密不可分。 家家崇尚知識、人人以讀書為榮的優良傳統改變了一個人的命運,也改變了家鄉……

祖籍江門的有機化學家、中國科學院院士黃乃正出席院士路揭牌儀式并接受媒體采訪。 他說:“教育是立國之本,非常重要。抓教育,首先要抓中小學教育。中小學基礎不扎實,讀書就會很困難。”我們的院士之所以取得一定的成績,與我們年輕時打下的良好基礎是分不開的。

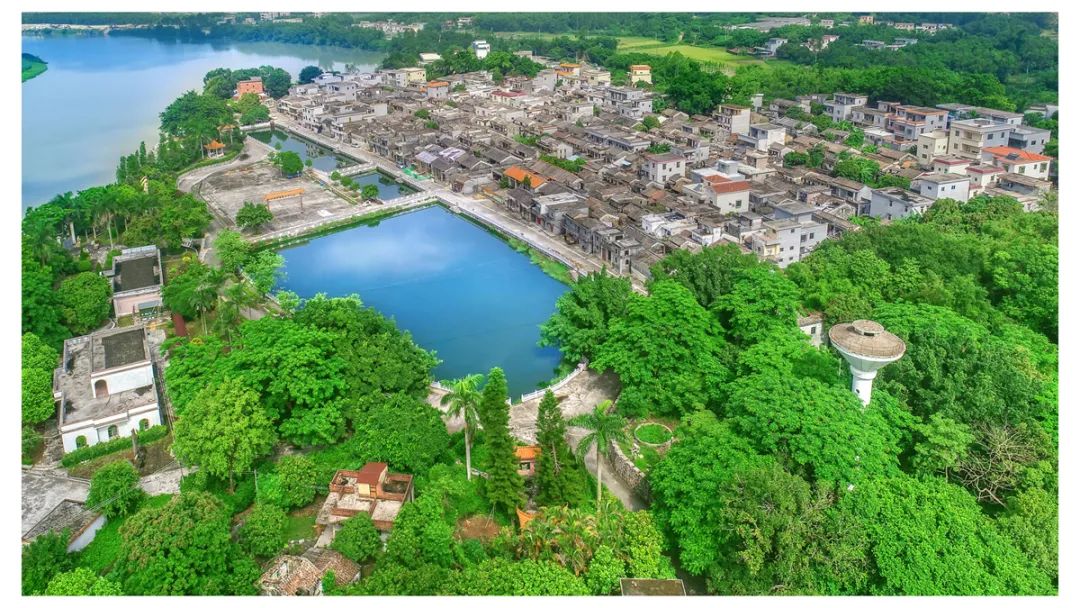

恩平市歇馬舉人村陳立武 攝

武夷地區傳承著重文教的祖訓。 在這一傳統的影響下,江門涌現了許多舉人村、醫生村。 明清時期,恩平歇馬舉人村有學生獲得榮譽或擔任官職的學生有670余人,九品至二品官員有430余人,其中被授予舉人稱號的有285人。或以上。 近代,美國總統尼克松的專職飛行員梁漢誼、香港著名粵劇演員方燕芬、著名書法家梁定光等名人也出自歇馬村。

臺山市白沙鎮西村

江門臺山市白沙鎮西村是著名的醫生村。 該村已培養出近50名醫生。 有的家庭“一科三醫”或“兩代六醫”。 除了舉人村、醫生村外,武義地區,新會古井鎮黃祖村、臺山端芬鎮高源村也同樣擅長培養人才。

良好的家風和家訓弘揚美德

啟超家書教導子女報效祖國

縱觀五邑院士的成長歷程和精神特質,他們有一定的共性:

★一是愛國、服務人民、造福世界、熱愛祖國。 生長在當地的人,一心為國爭光; 那些出國留學、講學的人,心系祖國,毅然回國。

★二是不怕困難,嚴謹學習。 他們嚴謹務實的研究和寫作方式,以及“坐板凳十年不寫一句空話”的學術態度尤其值得我們學習。

★三是淡泊名利,做別人的階梯。 他們不爭名、不求利、不求功勞,無私奉獻; 不輕視人才、不隱藏人才、不錯過人才,愿意為他人做梯子、扶持新人。

這一切都與中華優秀傳統文化的傳承密不可分。 在江門,良好的家風、家訓是值得不斷探索和傳承的傳統文化。 也正是在這些優良家風和家訓的傳承中,江門誕生了許多五邑院士。

陳白沙紀念館。景區供圖

嶺南地區唯一供奉于孔廟的大學士陳白沙曾寫下著名的《戒懶隨筆》,勸誡弟子及家人珍惜時間,勤奮生活、勤奮工作、勤奮學習。 陳白沙在詩中以正面榜樣贊揚古人的勤奮和努力,這是取得成功的必由之路; 他還通過反面例子分析了懶惰、懈怠的負面后果。 通過正面和負面的生動事例,警示學生勤奮和懶惰對生活和事業的影響。

梁啟超故居 彭維宗 攝

梁啟超家族有“一科、三院士、九子皆才”,這也與家風和家訓的傳承密不可分。 梁啟超在400多封家信中教導子女要把個人努力與對社會的貢獻緊密結合起來,報效祖國。 梁啟超的9個孩子中有7個出國留學,并且都學業有成。 他們無一例外地回到了祖國,體現了愛國國風的良好傳承。

華人華僑已引領潮流

34名院士中半數以上有海外留學經歷

江門崛起的原因

這么多院士等科技名人

這也得益于江門市是中國第一僑鄉。

有很多人居住在香港、澳門及海外

與海外人員頻繁交流信息和信息

率先創造潮流

記者梳理發現著名物理學家有,江門五邑院士中一半以上接受過高等教育、攻讀碩士、博士學位,甚至出國工作(不包括進修和訪問學者)。 他們接受了更加開放、先進的教育,接觸到了更多新的理論知識和技術,為他們的職業發展奠定了堅實的基礎。

圖為開平碉樓何樹炯攝

院士們有一個共同點,就是都有強烈的愛國主義意識。 陳煥庸、梁思成、黃本立、葉大年出生在海外,回內地工作; 張又啟、黃乃正也曾回內地工作過一段時間。 薛社璞、林偉謙、于國聰、梁思麗、黃翠芬都有相似的經歷:他們出生在大陸,赴美留學,并獲得碩士和博士學位。

五邑院士為廣東科技進步和人才培養做出了巨大貢獻。 陳煥勇、黃耀祥、李紹珍等人長期在廣東工作; 陳國達和林偉謙曾在廣東工作過一段時間。 江忠紅、蔡瑞賢、張又奇等人曾擔任華南理工大學雙聘院士。 陳新子,中山大學藥學院名譽院長。

周華東 攝

盡管身在異地,五邑院士們始終心系著自己為家鄉發展做出的貢獻。 黃本立,五邑大學名譽教授; 麥松偉、黃乃正為五邑大學客座教授。 他們邀請了五邑大學化學工程系的多位老師來他們的實驗室參觀學習。 梁思禮等人向家鄉捐贈文物,助力家鄉建設橋梁。 甄永蘇等人在家鄉母校設立獎學金。

就是今天

新時代征程催人奮進

大灣區發展如火如荼

站在歷史的最前沿

學習和弘揚院士開拓創新精神

江門必將崛起

增添新的能量和動力

讓“院士之鄉”在大灣區更加熠熠生輝!