普朗克常數(shù)

概念解釋:普朗克常數(shù),符號h,是用于描述量子大小的物理常數(shù),在原子物理和量子力學中起著重要作用。

該值大約為:h=6。 (33)×10^(-34) J·s

一般來說,科學家是一個相對卑微的群體。 因為他們知道,無論他們進行怎樣的研究和分析,最終都會交給大自然進行判斷,而這個判斷往往需要他們等待很長一段時間。 但普朗克可能是例外之一。 這個影響整個物理學界的結論讓他按捺不住內(nèi)心的激動,以至于他對和他同行的兒子說:“我今天導出了一個概念,我想它應該是同樣偉大和革命性的。”就像牛頓的成就一樣。” 性別。”

雖然聽起來有些得意,但時間證明普朗克的判斷是絕對正確的。 他的理論的輝煌之處在于提出宇宙中的能量以有限數(shù)量的微小“包”的形式存在。 正如原子理論所描述的,“包”和原子之間存在特定的多重關系。 這些宇宙能量包現(xiàn)在稱為量子,普朗克常數(shù)(稱為 h)描述了量子的大小。

普朗克的發(fā)現(xiàn)不僅是唯一能夠解釋宇宙是如何構建的理論,而且引發(fā)了過去兩個世紀的一場技術革命。 從激光到計算機再到磁共振成像系統(tǒng),幾乎所有電子學的進步都源于量子理論對宇宙的解釋。

此外,量子理論還向人們展示了一幅違反我們現(xiàn)有知識的現(xiàn)實世界圖景。 平行宇宙等曾經(jīng)被認為只存在于科幻小說中的事物普朗克常數(shù)h等于多少,被量子理論“包裝”后,已經(jīng)轉化為堅不可摧的科學概念,以“是”或“也許”的形式呈現(xiàn)在我們面前解釋自然界中的一切事物。

普朗克常數(shù),表示為 h,是用于描述量子尺寸的物理常數(shù)。 在量子力學中占有重要地位的馬克斯·普朗克在1900年研究物體熱輻射定律時發(fā)現(xiàn),僅假設電磁波的發(fā)射和吸收不是連續(xù)的,而是一一進行,計算的結果是能力與測試結果一致。 這樣的一部分能量稱為能量量子,每個能量量子等于hν,v是輻射電磁波的頻率,h是一個常數(shù),稱為普朗克常數(shù)。普朗克常數(shù)在不確定性原理中起著重要作用。 粒子位置的不確定性×粒子速度的不確定性×粒子質(zhì)量≥普朗克常數(shù)

定義

普朗克常數(shù),表示為 h,是用于描述量子大小的物理常數(shù)。 在原子物理學和量子力學中發(fā)揮著重要作用的馬克斯·普朗克在1900年研究物體熱輻射定律時發(fā)現(xiàn),僅僅假設電磁波的發(fā)射和吸收不是連續(xù)的,而是一一發(fā)生的。 ,計算結果與實驗結果能夠吻合。 這部分能量稱為能量量子,每個能量量子等于普朗克常數(shù)乘以輻射電磁波的頻率。

數(shù)值

近似: h=6.(29)×10^(-34) J·s[1]

能量的單位是焦耳(J)。

若以電子伏特(eV)·秒(s)為能量單位,則

h=4.(35)×10^(-15) eV·s

普朗克常數(shù)的物理單位是能量乘以時間,也可以視為動量乘以位移:

{牛頓(N)·米(m)·秒(s)}是角動量的單位

由于計算角動量時常用數(shù)字h/2π,為了避免重復書寫數(shù)字2π,引用另一個常用量為約簡普朗克常數(shù)( ),有時稱為狄拉克常數(shù)(Dirac),紀念保羅·狄拉克:

?=h/(2π)

簡化的普朗克常數(shù)(也稱為有理化普朗克常數(shù))是角動量的最小測量單位。

其中,π為pi常數(shù),約等于3.14,?(這個h上有斜杠)讀作“h拉”。

普朗克常數(shù)用于描述量化。 微觀粒子,例如電子和光子,在一定的物理性質(zhì)下具有連續(xù)的可能值范圍。 例如,一束固定頻率ν的光束,其能量E可以為: Ek =hν -W

有時使用角頻率 ω=2πν:

許多物理量都可以被量化。 例如,角動量量子化。 J是具有旋轉不變性的系統(tǒng)的總角動量,Jz是沿特定方向測量的角動量。 其價值:

因此普朗克常數(shù)h等于多少,它可以被稱為“角動量量子”。

普朗克常數(shù)也用于海森堡的測不準原理。 位移測量的不確定度(標準差)Δx與同方向動量測量的不確定度Δp有一定的關系。 還有其他幾組物理測量遵循這種關系,例如能量和時間。

應用

物理學中的常數(shù)值,常用于計算: 1. ε=hv.Ek =hν -W

輻射定律編輯

能量量子化假說

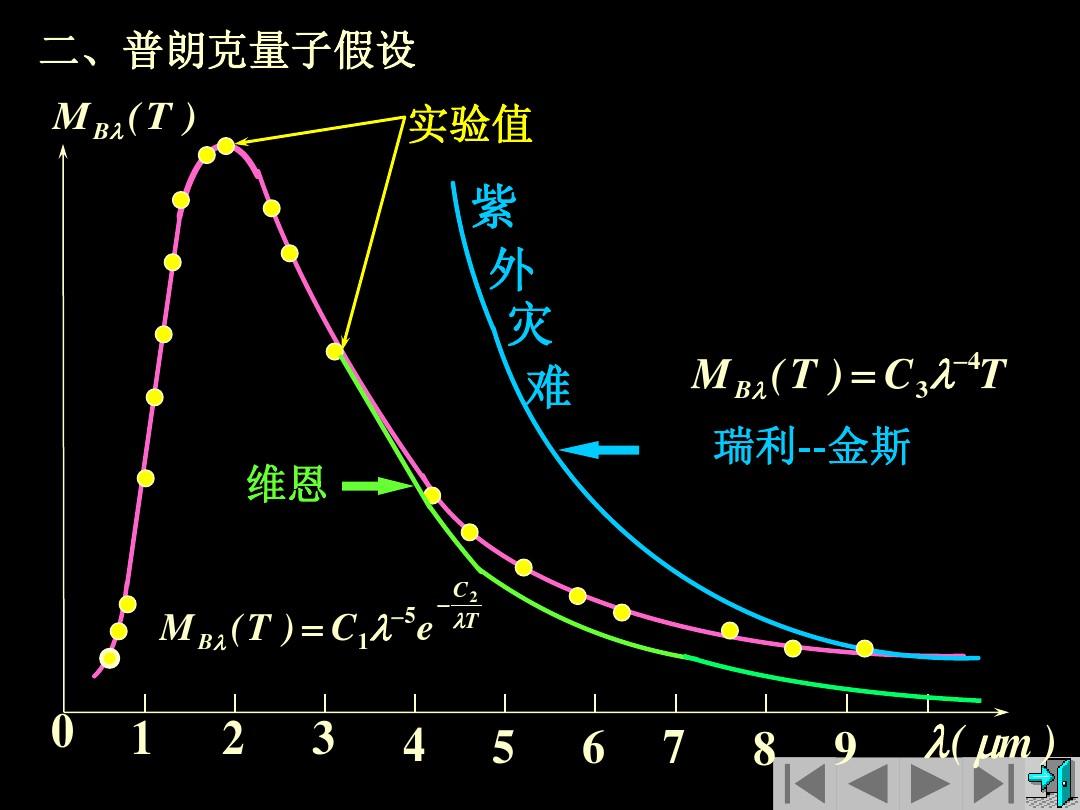

普朗克演講的內(nèi)容是關于物體的熱輻射規(guī)律,即一定溫度的物體在不同頻率下發(fā)出的熱輻射的能量分布規(guī)律。 普朗克已經(jīng)研究這個問題六年了,今天他將公布他關于熱輻射定律的最新研究成果。 普朗克首先報告了他兩個月前發(fā)現(xiàn)的輻射定律,該定律與最新的實驗結果完全一致(后來稱為普朗克定律)。 普朗克接著指出,為了推導出這個定律,必須假設物體在發(fā)射和吸收光波的過程中能量不連續(xù)地變化,或者說物體通過離散的跳躍來不連續(xù)地改變能量,其能量值只能是一個某個最小能量元素的整數(shù)倍。 為此,普朗克還引入了一個新的自然常數(shù) h = 6.×10^-34 J·s(即 6.×10^(-27)erg·s,因為 1erg=10^(-7) J )。 這個假說后來被稱為能量量子化假說,其中最小的能量元素稱為能量量子,常數(shù)h稱為普朗克常數(shù)。

因此,在一次普通的物理會議上,普朗克首次在與會者不經(jīng)意間指出了熱輻射過程中能量變化的不連續(xù)性。 今天我們知道,普朗克提出的能量量子化假說是一個劃時代的發(fā)現(xiàn)。 能量量子的存在打破了一切自然過程都是連續(xù)的經(jīng)典結論,第一次向人們揭示了自然的不連續(xù)性。 普朗克的發(fā)現(xiàn)將神秘的量子世界帶入人們的視野,至今仍令物理學家興奮又困擾。

黑體輻射

物體通過不連續(xù)的跳躍來不連續(xù)地改變能量,但這怎么可能發(fā)生呢? 物體的能量變化怎么可能是不連續(xù)的呢? 根據(jù)我們熟悉的經(jīng)典理論,任何過程的能量變化都是連續(xù)的,光是從光源連續(xù)不間斷地發(fā)出的。

沒有人,尤其是嚴肅的科學家,愿意接受一個沒有意義的假設。 因此,盡管普朗克為了解釋物體的熱輻射規(guī)律而被迫假設能量量子的存在,但他內(nèi)心卻無法容忍這種近乎荒謬的假設。 他需要明白! 就像人們理解牛頓力學一樣。 因此,在能量量子化假說提出后的十幾年里,普朗克本人一直試圖用經(jīng)典的連續(xù)性概念來解釋輻射能量的不連續(xù)性,但最終失敗了。 1931年,普朗克在給朋友伍德的信中真實地回顧了他不愿發(fā)現(xiàn)量子的情況。 他寫道:“簡單來說,我可以將這整個步驟描述為一次孤注一擲的行動。因為我生性平和,厭惡可疑的冒險,但我已經(jīng)與輻射之間的平衡問題斗爭了六年(自1894年以來)。我明白這個問題在物理學中具有根本重要性,并且由于我也知道描述正常光譜(即黑體輻射光譜)中的能量分布的公式,因此對其進行了理論解釋。不惜一切代價找到它,無論價格有多高。”

1919年,索末菲在其著作《原子結構與譜線》中首次將1900年12月14日稱為“量子理論的生日”。 后來的科學史學家將這一天定為量子的誕生日。 。

普朗克科學定律

普朗克曾說過一句關于科學真理的真理,可以形容為“新的科學真理并不是靠說服對手、看到真理之光而獲勝,而是靠這些對手最終如何死去,成長出熟悉科學的新一代”。它。” 這一論斷后來被稱為普朗克科學定律并廣為流傳。 [1]

相關作品[編輯]

《論熱力學第二定律》1879

《論維恩譜方程的完善》1900

《論正態(tài)光譜中的能量分布》1900

《熱輻射講座》1906

“關于正態(tài)光譜能量分布定律的理論”1900

新觀點編輯

物質(zhì)世界能夠產(chǎn)生普朗克常數(shù)一定是有原因的。 有一種新觀點認為,當帶電粒子作圓周運動時,只要向心力與到圓心的距離的立方成反比,就可以產(chǎn)生一個常數(shù)。 該常數(shù)乘以圓周運動的頻率等于帶電粒子的動能。 如果電子受到這個向心力,那么這個常數(shù)就是普朗克常數(shù)。 通過對電荷基團的研究,證實了電子受到這種向心力的作用。

馬克斯·普朗克編輯

馬克斯·普朗克(Max ,1858年4月23日—1947年10月4日),出生于德國荷爾斯泰因州,德國著名物理學家,量子力學的重要創(chuàng)始人。 愛因斯坦被認為是20世紀最重要的兩位物理學家。 他發(fā)現(xiàn)了能量的量子化英語作文,為物理學的又一次飛躍做出了重要貢獻,并于1918年獲得諾貝爾物理學獎。

1874年,普朗克進入慕尼黑大學主修數(shù)學,后改為主修物理學。 1877年轉入柏林大學,聽亥姆霍茲和基爾霍夫教授講座,1879年獲得博士學位。1930年至1937年,擔任德國皇家威廉學會會長,該學會后來更名為馬克斯學會。普朗克學會以紀念普朗克。

從博士論文開始,普朗克就一直關注和研究熱力學第二定律,發(fā)表了多篇論文。 1894年左右開始,他開始研究黑體輻射問題,發(fā)現(xiàn)了普朗克輻射定律,并在論證過程中提出了能量量子的概念和常數(shù)h(后稱普朗克常數(shù)),成為微觀物理學中最基本的概念此后。 以及極其重要的通用常數(shù)。 1900年12月14日,普朗克在德國物理學會報告了這一結果,這成為量子理論誕生和新物理學革命開始的偉大時刻。 由于這一發(fā)現(xiàn),普朗克獲得了1918年諾貝爾物理學獎。

——文章參考:百度百科/互聯(lián)網(wǎng)