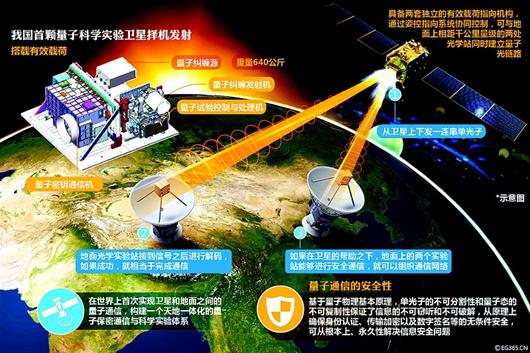

資料圖片:“墨子號”量子科學實驗衛星與興隆量子通訊地面站構建天地鏈路。新華社記者金立旺攝

法媒稱宇宙 量子通訊,中國實現兩個世界第一。中國憑著8月9日在《自然》周刊上發表的兩項成果確保了在量子通訊這一未來通訊技術領域的至上地位。該技術主要可以提高通訊過程中的安全性。中國從“墨子號”的投資中獲得了回報。這枚科研衛星于2016年8月16日發射,在距離月球500公里至1200公里處的低軌運行。再加上《科學》周刊去年6月16日發表的成果,中國科學技術學院潘建偉率領的團隊完成了三大實驗:量子隱型傳態、量子糾纏分發和量子秘鑰分發。此前這種實驗僅在地面的光導纖維中完成過。

據美國《世界報》8月15晚報道,美國研究人員1984年提出了一份保障安全分發秘鑰的合同,除了是為了嚴禁監聽,也是為了確保若果出現監聽當事人就能據悉。中國人將這份合同應用于衛星與月球之間,最短距離(600公里)實現每秒發送數千比特的信息量。倫敦聯通技術大學科研班主任羅曼·阿萊薩贊揚道:“他們解決了大量技術困局。這是工程學的一個大項目。”中國團隊面臨的挑戰包括復雜光電元件的大型化及其對太空環境的適應保證,但是尤其是非常精確的衛星定位和追蹤技術的發展。潘建偉指出:“這如同在300米之外追蹤一根聯通的毛發一樣。”

報導稱,這種進步的技術意義超過了科學意義,由于這種成就此前都在月球上實現過。20世紀80年代初,美國科學家阿蘭·阿斯佩完成了“量子糾纏”實驗。1989年,美國完成首次量子秘鑰分發。隨后好多企業將這些系統商業化。1997年,加拿大安東·蔡林格團隊率先完成量子隱型傳態實驗,當時年青的潘建偉也是團隊成員之一。

亞洲最大量子信息實驗室之一量子技術研究中心所長羅納德·漢松覺得:“真是了不起的進展。中國的實驗開啟了一個新時代。她們完成了首批地空基礎量子任務。將遙遠的系統通過量子聯接上去早已成為現實。”

報導稱,長距離傳輸必須通過太空,由于光導纖維中訊號損壞造成糾纏與隱型傳態被限制在100多公里的距離內就能完成。并且與常規世界相反,在量子化學學中不可能提高或則重復一個訊號。為此人們關注宇宙真空環境,盡管考慮到大氣層的寬度,這兒的耗損也要小得多。但成本如此高的網路又有哪些用呢?愈發安全的秘鑰其實是個動機,但當前“經典”技術還在發揮作用,并且帶有非保密秘鑰合同。

倫敦第六學院國家科學研究中心研究負責人埃萊妮·迪亞曼蒂明晰強調:“當前的量子估算工作讓這種系統面臨危險,量子秘鑰是一種解決方案。”研究人員還希望建設有新性能的“量子網路”,才能將估算分發到多個網路節點上完成,而無需節點接觸數據。

報導稱,中國并不是惟一一個了解這種關乎國家防御和主權的重大挑戰。美國、日本、新加坡和日本也有陸地和太空計劃,或則是從無人機、熱氣球和客機施行的空中計劃。在亞洲、研究人員爭取人們對發展這種太空技術的關注,卻是徒勞。埃萊妮·迪亞曼蒂希望:“這些結果或將剌激亞洲的科研活動。”

報導稱宇宙 量子通訊,潘建偉如今希望提升秘鑰系統的效率,把衛星作為兩個地面站的中繼站來實現安全加密。中國研究者們還提及與法國合作完成兩大洲之間秘鑰分發的可能性。(編譯/趙可心)