【專欄話語】文匯講堂作為熱點問題學術解讀平臺,迄今已舉辦141期,匯聚社會各界精英、學術領軍人物280余人次。2019年“嘉賓新書預告”節選2018年7月至2019年底嘉賓發表的新書、序言、編者評語等,展示學者最新研究成果,彰顯新時代文化自信與中國力量。專欄從7月13日至12月,每周2-3期,7月至11月已發表54篇文章,12月將發表9篇文章。

本欄目以著名物理學家、科普作家李淼(第108期文匯講堂嘉賓)的《太空中的物理》作為開篇,半年來,嘉賓們的60本新書已與讀者見面。年底,文匯講堂又帶來李淼的又一新作《給孩子講太空》。這本書從日常生活、天體到宇宙,從黑洞、蟲洞、時光機到相對論、時間簡史、量子力學,涵蓋的知識面非常廣,用科學詮釋生命的可能性和多樣性,讓孩子們仰望星空,發現宇宙的美麗和科學的魅力。

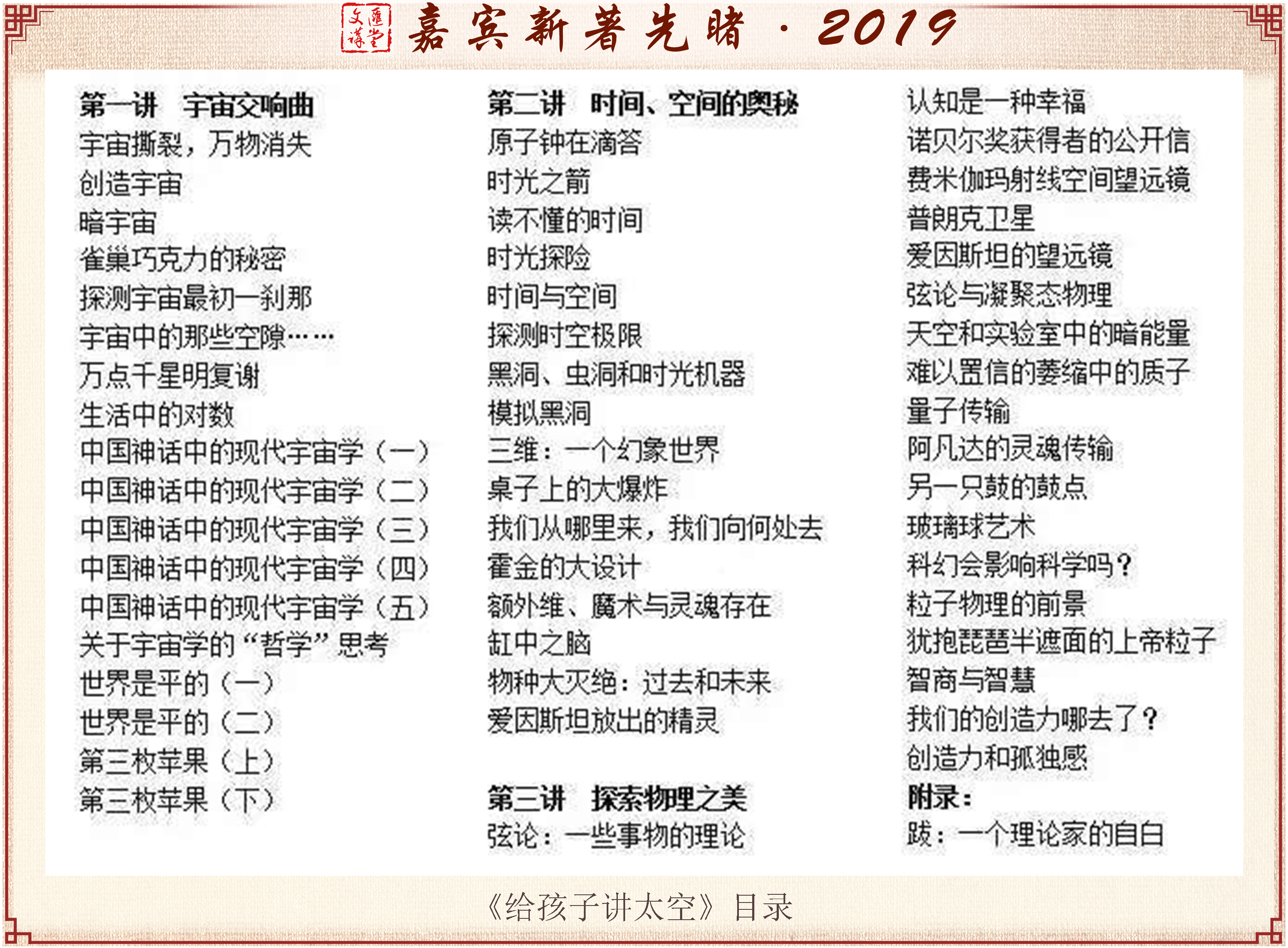

《給孩子講太空》,作者:李淼,編輯:唐靜,江蘇鳳凰文藝出版社2019年5月出版,定價:48.8元

【精選后記】

實驗將在弦理論的下一次重大進展中發揮關鍵作用

數學家哈代曾經寫過一本書,書名叫做《一個數學家的告白》,這是通俗的翻譯,嚴格來說應該譯為《一個數學家的辯護》。我沒有哈代那樣的成就,所以只能告白,不能為自己辯護。

哈代寫那本書的初衷是為了說明自己研究純數學的動機,他有著英國貴族精神,認為純數學的價值在于知識本身,知識不一定有用,或者說,不一定有功利作用。

純數學不需要答辯,因為數學發展的動力不僅來自于其他學科的要求,也來自于數學自身發展的需要,這包括數學概念的自我創新、數學本身提出的難題、邏輯的拓展等。

理論物理則完全不同,雖然有時理論物理的問題也是其自身邏輯擴展的結果(比如廣義相對論),但最終還是要經過實驗檢驗。無法證偽的理論不是科學。不過,我最初研究理論物理的動機大概和哈代一樣,只是好奇,覺得理論物理本身很美。因為從原理上把世間萬物都納入幾個簡單的方程式中,本身就是一個奇跡。為何會出現這個奇跡,至今無人知道答案。

大學畢業后,我開始做宇宙學的研究,經過超對稱、超弦之后,又回到了宇宙學。當然,我現在還在研究弦理論。二十多年來,我的研究基本都是純理論問題。最后因為弦理論的發展,我才回到了宇宙學,雖然實驗也起了很大的作用。七八年前,宇宙微波背景輻射光譜漲落的測量有了新成果,我幾乎每周都在新聞里聽到,這自然在不知不覺中對我產生了影響。臺大黃維彥教授不遺余力地推動宇宙學研究,對我重新研究宇宙學也起了很大的作用。

弦理論在21世紀面臨巨大的挑戰。弦理論本身確實提出了很多問題,比如如何解釋非零的宇宙常數或暗能量?如何回答粒子物理學中的問題?我們能否在容納粒子標準模型的同時對粒子物理做出準確的預測?這個問題清單可以很長,但不幸的是,在可預見的未來,沒有一個問題能夠得到解答。這是弦理論目前面臨的大問題。十年前,我還認為弦理論本身的邏輯發展足以推動弦理論的發展,直到有一天我們一舉寫下了基本方程,并計算出了一些重要的物理量。現在我基本改變了看法。我不認為弦理論的下一個重大進展會來自理論本身的發展,但我認為實驗將起到關鍵作用。關鍵的實驗可能來自宇宙學,也可能來自LHC(即大型強子對撞機),更可能來自一些我們還不知道的實驗。

數學家托馬斯·哈代的《一個數學家的自白》

我目前正在研究的一些宇宙學問題在很多人眼里還是太過神秘。比如我想知道大爆炸的起源,想知道在我們的視界之外,宇宙中是否還有其他區域,那里的物理定律可能和我們這個區域完全不一樣。我還想知道物理常數是偶然的還是邏輯上完全確定的,等等。這些問題看上去很神秘,但其實和現在以及未來的實驗息息相關。這些問題并不是我前面提到的那些純粹的弦理論問題。除了我提到的宇宙學“終極問題”之外,我還研究一些小問題,更實際的問題。

近幾年,我寫了一些科普文章,我的主要動機是想做一些對別人有用的事情,哪怕是寫博客。科普和寫博客最大的希望是讀者能從我這里獲得知識,最壞的希望是這是一種有趣的交流。

——李淼《一個物理學家的自白》

【精選文本】

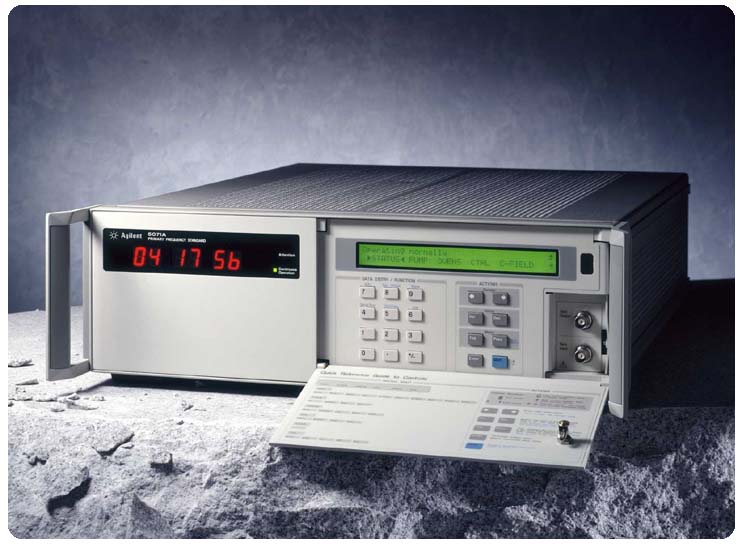

銫原子鐘的精確度為300萬年誤差1秒。

當西方人提醒你注意時間時,常說“time is ”(時間正在滴答作響),當然更優雅的翻譯是“time is ”。

滴答聲本身就表明了時間的計量方式。沙漏是一種計量時間的方法,假設一定體積的沙子需要一定的時間才能流出。與此類似的是利用某些運動的周期性,比如一天是太陽的升起、落下和升起,一年是季節的循環。古人注意到了這些自然現象的周期性,發展出了歷法,最早的歷法有5000年的歷史。水鐘可以追溯到公元前16世紀的古巴比倫和埃及。據說機械鐘在西方可以追溯到13世紀,但沒有實物保存下來。最早保存下來的機械鐘是1430年制造的,是彈簧驅動的鐘。最早記錄分鐘(沒有秒)的鐘是1475年制造的,后來出現了記錄秒和分鐘的鐘。

伽利略是第一個注意到鐘擺運動具有周期性的人,他似乎也曾有過用鐘擺做時鐘的想法。惠更斯計算出一秒對應的鐘擺長度為99.38厘米,并制成了第一臺以鐘擺為驅動力的時鐘。可見,時鐘的原理和精度與采用一定的周期運動有關。機械鐘一般能精確到一天一秒以內就算不錯了,日常生活中我們也不需要更精確的時鐘。

20世紀50年代,精確計時進入原子鐘時代。原子鐘是如何工作的呢?我們以最精確的銫原子鐘為例。銫的兩個能級躍遷所輻射的電磁波頻率為赫茲,如果我們制作一個儀器,把銫的振蕩周期乘以這個數,就是一秒。這個儀器的工作原理是:把液態銫蒸發成氣體,然后讓氣體銫原子通過一個磁場,磁場把不同能級的銫分開,低能級的原子則能通過U型腔。這些低能的銫原子再受到波長為3.26厘米的微波的照射,一部分受到激發,碰到熱絲而被電離,電離后的銫原子經電路放大。 這樣,照射到銫原子上的微波頻率就調整到電流最大,而微波的頻率正好是赫茲,這個頻率經過電子轉換后用來控制一個石英晶體,保證它的振蕩頻率是500萬赫茲,這就是原子鐘的輸出。

最精確的銫原子鐘可以達到每天一納秒的誤差,這個精度意味著什么呢?這意味著這臺鐘的誤差是300萬年一秒。最早的原子鐘用的不是銫原子,而是氫原子。

時間測量和長度測量的精確度在現代科學實驗中越來越重要。例如不到兩個月前令人驚奇的中微子實驗告訴我們中微子可能超越光速,這就要求時間測量的精確度達到幾毫秒,誤差不超過納秒。當然,原子鐘達到這個精度很容易,但測量中微子的速度還涉及兩地原子鐘的同時校準。實驗人員認為,校準時鐘不會成為問題。

高精度銫原子鐘

由于熱力學,時間只能從過去流向未來

孔二曾在江邊感嘆:“光陰似箭,日夜不停。”意思是時間如流水般流逝。這句話自然是感嘆時間的流逝無法重來。今天更深層的含義是時光機是不可能的。人不可能回到青春,也不可能坐時光機回到過去從頭再來。

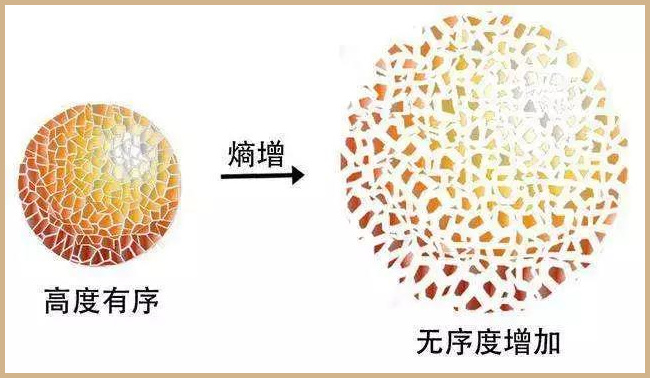

時間只能從過去流向未來,這是熱力學的規律,也就是說,給定一個孤立系統,熵是不會減少的。我們通常看到的例子有:灑出來的水無法收集,熱量從高溫流向低溫,雞蛋在一定條件下會變成小雞,而小雞幾乎在任何條件下都不能變回雞蛋。前兩個例子是熵增加的直接例子,雞蛋和小雞的例子則是熵增加的間接例子。人的生命過程和記憶也是熵增加的間接例子,就像雞蛋變成小雞一樣。生命過程就像時間之箭一樣指向未來:一個人從出生、成長、衰老到死亡,是一個從過去到未來的過程,而不是相反。當然,我們可以把生命過程拍成電影,然后倒著播放,這樣就可以看到人逐漸變年輕,最后變成嬰兒的神奇過程,但這在現實生活中永遠不會發生。 雖然生命本身的演化不一定是一個熵減的過程,但維持生命的發展需要能量的消耗和外界的有序性,即生命和其所處環境加在一起,熵就會增加。所以熱力學第二定律禁止人類返老還童的現象,因為這是一個考慮到環境的熵減過程。

同樣,記憶與生命的過程類似,我們只記得過去,無法“記住”未來。我們可以把人腦看作一個系統,它儲存的記憶越多,某種意義上就越有序。沒有任何記憶的大腦是一個混亂的大腦,完全無序。這樣,在人的成長過程中,通過經驗的積累和學習,我們的記憶越來越豐富,這當然是指過去,因為過去的時間越來越多。大腦逐漸有序化的代價是我們消耗能量,環境的熵增加,所以記憶的時間箭頭和熱力學的時間箭頭是一致的。

熱力學第二定律很好理解,假設把一些原子放在一個盒子里,如果一開始原子都在一個角落里,隨著時間的推移,原子逐漸向盒子里擴散,這是一個擴散的過程,也是一個熵增的過程。熵就是狀態數(嚴格地說是狀態數的對數)。一開始原子都呆在角落里,可能的狀態數自然很少,但后來它們可以呆在整個盒子里,那么狀態數就大得多了。我們在咖啡里加一點牛奶,一開始牛奶聚在一起,然后逐漸擴散,和整個咖啡混合,這也是一個擴散的過程,也是一個熵增的過程。我們不可能看到牛奶和咖啡一開始充分混合,然后牛奶逐漸聚在一起,這就像水回縮一樣不可能。

現在的問題是,既然熵在增加著名物理學家霍金于,為什么經過了很長一段時間之后,宇宙的熵還沒有達到一個最大值,以致于熵保持不變,以致于我們看不到熵增加的過程?在我們前面的例子中,為什么一開始原子都呆在盒子的角落里,牛奶卻聚集在一起?這個問題的追問最終回歸到一個“終極”答案,那就是宇宙的壽命是有限的,宇宙的熵在一開始幾乎處于最小值。因此,即使經過了大約140億年,宇宙的熵仍然在增加,所以我們可以看到熱力學第二定律在起作用。

熵的概念描述了排列

時間是絕對的嗎?仍有爭議

拋開時間的單向性不談,我們要問,物理學中的時間到底是什么?很遺憾,直到今天,除了一些可操作的定義,我們還不知道時間到底是什么。時間的操作定義和人們心理上感受到的時間很相似,就是當我們感受到變化的時候,就覺得時間在流逝,或者時間在流逝。所以,時間是和變化,也就是運動有關的。為了測量時間,我們需要找到可靠的運動,比如天體在天空中位置的變化。一天是太陽升起、落下、再升起的一個周期,或者星星在東方升起、在西方落下的一個周期;一個月是月相變化的一個周期;一年是地球繞太陽運動的一個周期。所有這些都和周期性運動有關。有時候,我們覺得這樣定義的時間并不準確,這與周期是否嚴格有關。現代計時技術已經使用了原子鐘著名物理學家霍金于,原子鐘是根據某些原子的躍遷頻率設計的。

在牛頓力學體系中,時間獨立于空間均勻流動。即使牛頓力學有伽利略相對論,但這里的相對論只涉及空間,不同慣性參考系中的空間不同,但時間卻完全相同。在狹義相對論中,時間不再完全獨立。新的相對論原理要求不同參考系中的時間和空間都是不同的。當以相對速度從一個參考系轉換到另一個參考系時,時間和空間之間存在線性變換。但即使在狹義相對論中,時間和空間也是完全不同的。例如,當在一個參考系中用靜止的時鐘標記的兩個不同時間被視為兩個事件時,它們不會在另一個參考系中變成同時發生在空間不同點的事件。用專業術語來說,類時間間隔事件不會變成類空間間隔事件,反之亦然。

和現代引力一樣,量子力學也賦予時間特殊的地位。在決定波函數演化的方程中,時間被單獨提出來。波函數決定了物理系統的一切,包含了系統在某一時刻的所有信息。如果我們想得到系統在另一時刻的所有信息,就會用到波函數隨時間演化的方程。有些人試圖讓演化方程“協變”,也就是讓時間和空間盡可能相等,但時間仍然是獨一無二的。如果我們把引力和量子力學結合起來,就會發生一些事情,讓時間變得更加獨特,因為時間和空間本身也是動態變量。我們不再有演化方程,我們只有“靜態”方程。這個“靜態”方程確定的波函數實際上意味著時間,因為時間只是波函數中的一個動態變量。然而,如果我們試圖給波函數一個物理解釋,我們似乎必須選出一個變量作為時間(比如宇宙的平均大小,或者某個地方的變量,比如你家里的時鐘)。 從這個角度來看,雖然幾乎“任意”的變量都可以作為時間,但是,一旦選定了這個時間,它就標志著整個宇宙的時間,具有一定意義上的“絕對性”。

關于時間是否絕對,仍然存在爭議。簡而言之,時間仍然是物理學中最難理解的概念之一。

——摘自袁榮祿第二講《原子鐘滴答作響》、《時間之箭》、《讀不懂的時間》

【目錄】

【關于作者】

李淼,理論物理學家、暢銷科普作家、文津圖書獎獲得者。1982年畢業于北京大學天體物理學專業,1984年獲中國科學技術大學理學碩士學位。1989年赴丹麥哥本哈根大學玻爾研究所留學,1990年獲哲學博士學位。1990年起先后在美國加州大學圣巴巴拉分校和布朗大學擔任研究助理教授。1996年任美國芝加哥大學費米研究所高級研究助理。1999年回國,任中國科學院理論物理研究所研究員、博士生導師。

作為物理學家,李淼在科普領域也十分活躍,其延伸自劉慈欣科幻史詩《三體》的《三體中的物理學》出版后,曾獲世界華人科普金獎等多項大獎。其兒童科普讀物《給孩子講解量子力學》獲文津圖書獎。《給孩子講解宇宙》《給孩子講解相對論》《給孩子講解時間簡史》等也深受讀者喜愛,屢獲大獎。

2017年李淼受邀在第108屆文匯講堂上作主講《墨子的成功與中國式科技創新》

【編者注】

關于宇宙時間起源,最流行的理論是大爆炸理論。但也有學者認為,大爆炸理論是人類對宇宙形成的猜想,時間的本質也是一種猜想,并沒有確切的結論。時間的奧秘,仍需要通過深入的科學研究去探索。在閱讀有關太空知識的書籍時,最令人恐懼的莫過于其中羅列的各種物理公式。據說,著名物理學家霍金在出版《時間簡史》時,出版商就告誡他,要少引用公式,否則讀者數量會大大減少。《給孩子講太空》這本書就做到了這一點。李淼用最簡單、最清晰的方式講解科學知識,并引用了很多故事和例子,包括一些我們熟悉的神話傳說、電影故事和小說情節。雖然這本書的標題是一本“兒童”讀物,但對于對太空知識了解不多的成年人來說,它同樣適用。

【中獎感言】

留言贏大獎,快來寫吧!歡迎讀者在【嘉賓新書預覽】稿件下方留言,我們將從評論者中篩選出多位優質評論者,將嘉賓新書寄給他們!(每月一篇評論)

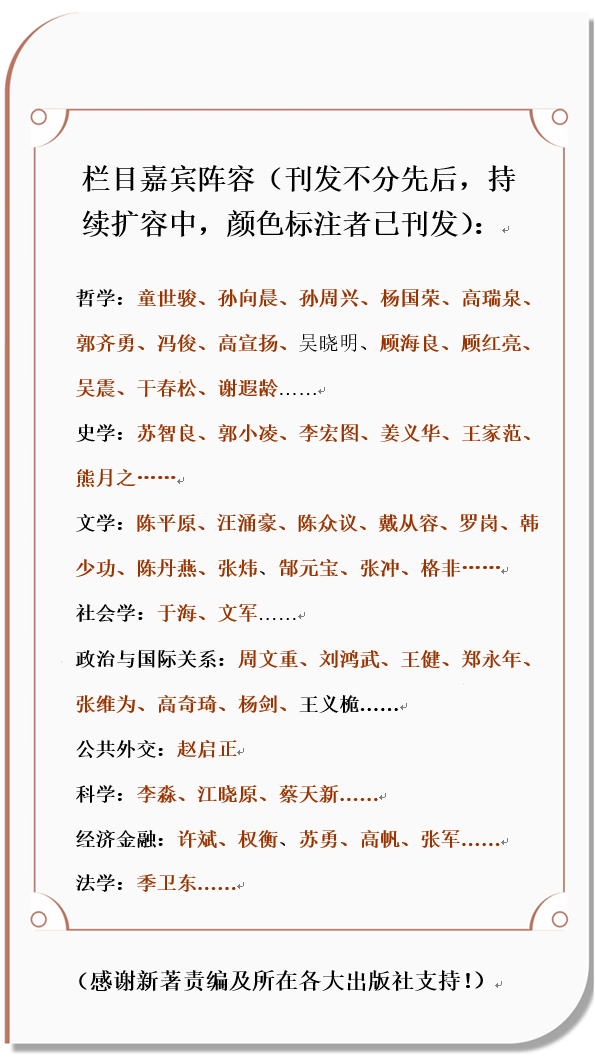

【嘉賓陣容】

從第51本書開始的相關鏈接(1-10/11-20/21-30/31-40/41-50請查看第11、21、31、41、51篇文章末尾的鏈接):

李宏圖:權力之爭是歐洲近百年進步的動力 | 嘉賓新書預覽11

啟蒙如何伴隨人類成長 自我認知 | 嘉賓新書搶先看 21

甘春松:為中國領航世界,梁漱溟1931年搞鄉村建設 | 嘉賓新書預覽31

陳忠義等:喬叟為何是莎士比亞和狄更斯的共同老師 | 嘉賓新書預覽 41

張翀:如果莎士比亞還活著,他一定能憑借文字成為最受歡迎的網絡紅人 | 嘉賓新書預告51

韓少功:77班的我們無法用語言表達自己的想法 | 嘉賓新書預覽52

王建等:三個歷史長周期疊加,帶來世界“大變局” | 嘉賓新書預告53

格非:月落荒廟,七年后逸生與楚云再相見 | 嘉賓新書預告54

張軍:國企改革如何“再試一次” | 嘉賓新書預覽 55

高琪琪:中國在人工智能未來最大的優勢是代表全球發展中國家 | 搶先看嘉賓新書56

王家藩:壞事變好事?明清江南重稅竟致經濟繁榮 | 嘉賓新書預覽 57

吳文俊:中國數學最偉大的發明是十進制,發明于商代 | 嘉賓新書預覽58

高瑞全:私德拓展為公德,以信用、信任、信仰、信念重建信仰 | 嘉賓新書預告59

孫祥晨:家是什么?“個體”與“親情”的現代結合 | 嘉賓新書預告60

專欄策劃:李念