地理課程對于維護生態安全、建設美麗中國,培養學生的人地協調觀念、生態文明觀念、愛國主義精神和全球視野,解決當代人口、資源、環境與發展問題具有重要作用。

看到了嗎?生態文明、生態安全、美麗中國、愛國主義、全球視野、人口問題、資源問題、環境問題、發展問題……這些是2022版課程標準中對地理課程的定義。

這話!看百年未有之大變局,用意深遠。與之形成鮮明對比的是,舊版猶如盲人摸象,限于手掌,視野狹隘。

新版課標用意深遠,但老師會吃虧。因為新版課標對老師的要求比舊版高很多,對老師的知識、技能、教學藝術都是極大的考驗。總之,老師不能再“坐著講道理”了,學生不能再“埋頭苦學”了。為什么不能呢?后面我會詳細解釋。

這是在折磨老師。

但我還是支持的,因為整個課程標準給人的感覺就是在建設一種新的育人方式。如果這種育人方式不變,生態文明、美麗中國怎么建設?第二個百年奮斗目標怎么實現?百年未有之大變局怎么承受?

2022版地理課程標準正文比2011版厚了不少,加上前言、目錄,一共有65頁,比2011版多了31頁,新版有最新的教育理論成果、指導案例、學術質量標準,堪稱是一本學術理論書。

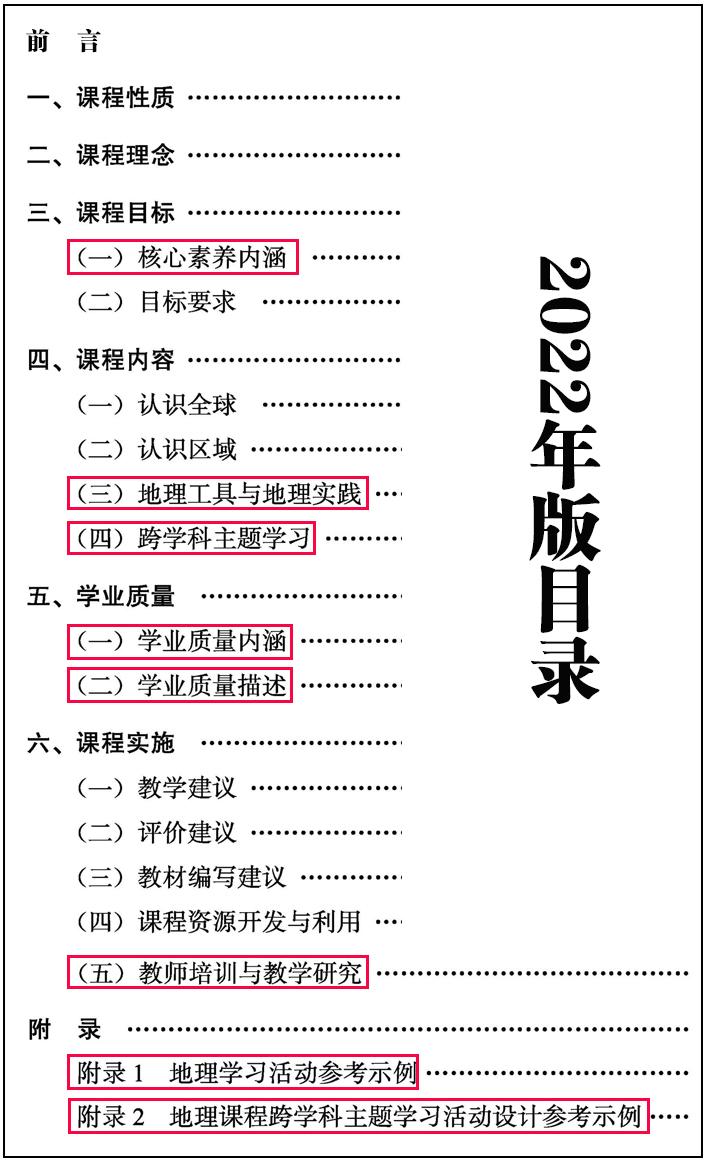

為了便于理解地理課程的獨特重要性,我們來詳細分析一下2022年新版地理課程標準與2011年舊版相比有哪些變化?

首先我們來看整體內容部分,如下圖所示,紅色框出的部分是2022版新增的內容,一共新增了8個章節。從目錄中可以看出,與舊版相比,新版發生了翻天覆地的根本性變化。

1.關于“前言”。

新地理課程標準與其余15個學科都有一份共同的“前言”,這份“前言”長達4頁,蘊含了豐富的信息。

舊版前言只有寥寥數語,其實應該融入課程本質。對比新版,我發現舊版只是自言自語人教版初中物理新課程標準,囿于本學科的小圈子,低著頭走路,只看到腳下的大地。新版則是仰望星空,志在百年未有之大變局中承載希望,志在為美麗中國培養有理想、有能力、有擔當的時代新人。

新版本起點高、立意深遠、結構宏大。

2.關于“課程性質”。

舊版地理課程的本質,就是羅列“五大特點”——地域性、綜合性、思想性、生活性、實踐性,僅此而已。相比新版,這實在是太低端了。

新版教材對前述“五種素質”僅進行了簡要提及,而十分詳細地強調了地理在“維護生態安全”、“建設美麗中國”,以及培養“家國情懷”、“全球視野”和“實踐能力”方面的重要價值。

舊版“五大特色”是什么?“人口、資源、環境、發展問題”又是什么?在新版“生態安全”、“美麗中國”、“家國情懷”、“全球視野”、“實踐能力”面前,什么都不算數。“生態安全”、“美麗中國”、“家國情懷”、“全球視野”、“實踐能力”才是我們追求的。

這說明什么?說明地理課也很重要。說明村官不能當官啊!百年未有之大變局的時代,沒有大科目,沒有小科目,都是重要科目。沒有地理課,何談生態安全?何談美麗中國?何談家國情懷?何談全球視野?

我想再說幾句它的重要性。說它重要,我覺得,并不是說它必須和語文、數學、英語占據同樣的課時、同樣的分數。因為中考的科目確實比較多,“雙減”對學生來說還是一個現實的需要。

按照課程計劃,歷史地理占九年總課時3-4%,相當于英語課時(6-8%)的一半、數學課時(13-15%)的四分之一。地理課時比例少是因為九年義務教育中地理只學兩年(七、八年級),英語學七年,數學學九年。

從中考分數線來看,地理分數一般是語文、數學、外語分數的20%到80%(不完全統計)。比如,北京市中考方案是語文、數學、外語各100分,地理80分。遼寧省新中考方案是英語100分,地理40分。英語的學時在全部16門學科中排在倒數第三,但中考英語的分數卻和語文、數學、外語一樣。這就是考試指揮棒的魔力。

如上所述,地理課程對于維護生態安全、建設美麗中國,培養學生的人地協調理念、生態文明、愛國主義和全球視野,解決當代人口、資源、環境與發展問題具有重要作用。然而,由于中考科目繁多,且地理教學方法不恰當,導致學生學習機械化,人們正在討論是否應該取消地理中考。

沒想到,新版地理課程標準竟然提出這樣的說法,一下子就把地理的地位提高了,可見地理的重要性不但沒有降低,反而上升了。

2022版地理課程標準已經正式出爐,地理課程的獨特重要性已經在頂層設計中定格,意味著地理中考已成為國家意志,不可能如大家所愿取消。如果你是家長,還幻想著取消的話,那就給自己潑一盆冷水醒醒吧。

地理新課標的這句話是鐵證,會打消你一切不切實際的幻想,不管有多難,你都要拋棄幻想,繼續與地理斗爭。

3.關于“課程理念”。

舊版課程理念以“學對一生有用的地理”、“學對終身發展有用的地理”、“構建開放的地理課程”三部分進行闡述,如果教師在實際教學中能完美做到這三點,就已經很優秀了。然而,與2022新版相比,這只是一個簡要的介紹。

新課程的概念是什么?就是核心素養。什么是核心素養?我們將在下面的“課程目標”部分詳細解釋。

新地理課程理念的關鍵詞是:

1.凝聚地理課程獨特的教育價值

2. 關愛世界,保護家園,健康生活,終身學習,具有科學精神,敢于擔當

3. 將地理工具應用和地理實踐活動融入不同的主題

4.開展戶外地理實踐

5.深度參與地理學習活動

6. 教學、學習和評估的一致性

7. 設計多層次的學習任務(是不是意味著差異化教學?)

8.選取與學生生活和社會發展密切相關的地理材料。

冬奧會開幕式上的二十四節氣倒計時,讓大家驚嘆不已。二十四節氣與中國人的生活息息相關,屬于地理課程的內容。為什么過去沒有被收錄進教材呢?二十四節氣將成為新版地理課程的內容。

神舟、北斗、嫦娥、玉兔、天宮、天問、楊利偉、王亞平……這些都是與社會發展緊密相關、體現我國科技成果的地理素材,也將成為新版地理課程的內容。

“核心素養”一詞冠冕堂皇,貫穿了整個新版課程標準從頭到尾。也就是說,今后無論是教材的編寫,還是教師的教、學生的學,還是考試題的編制,都要從核心素養出發。可以說,這是新版課程標準的靈魂。毫無疑問,國家希望用“核心素養”引領新一輪的教學改革。這怎么能和舊版中所謂的“學對生活有用的地理”、“學對終身發展有用的地理”、“構建開放的地理課程”相比呢?

和2022年新版相比,舊版所謂的“學對一生有用的地理”“學對終身發展有用的地理”“建設開放式地理課程”,簡直是目光短淺,沒有深入靈魂,全是表面功夫。

當然,話雖如此,“學對一生有用的地理”、“學對終身發展有用的地理”依然是學好地理課程的必由之路。

4.關于“課程目標”。

2011年舊版地理課程的目標是什么?知識和技能,過程和方法,還有情感、態度和價值觀。這些就是我們通常所說的三維目標。當時大家都覺得三維目標已經很高端了。但跟新版課程目標比起來,簡直不值一提。

新版課程的目標是什么?是核心素養。對,沒錯,就像課程的概念一樣,也是核心素養。

核心素養是什么?“核心素養”源于素質教育,但高于素質教育。不是說唱歌、跳舞、選修課、小組討論問題、戶外旅行??就是核心素養。不是說自主、合作、探索就是核心素養。核心素養是正確的價值觀,是必備的品格,是關鍵的能力!你聽對了嗎?是正確的價值觀,是必備的品格,是關鍵的能力!

這意味著什么呢?從地理課程的角度看,地理教材編寫者和地理教師應該選擇必要的內容,使學生獲得正確的價值觀、必備素質和關鍵能力。那么,三維目標是什么呢?核心素養是我們的目標,正確的價值觀、必備素質和關鍵能力也是我們的目標。

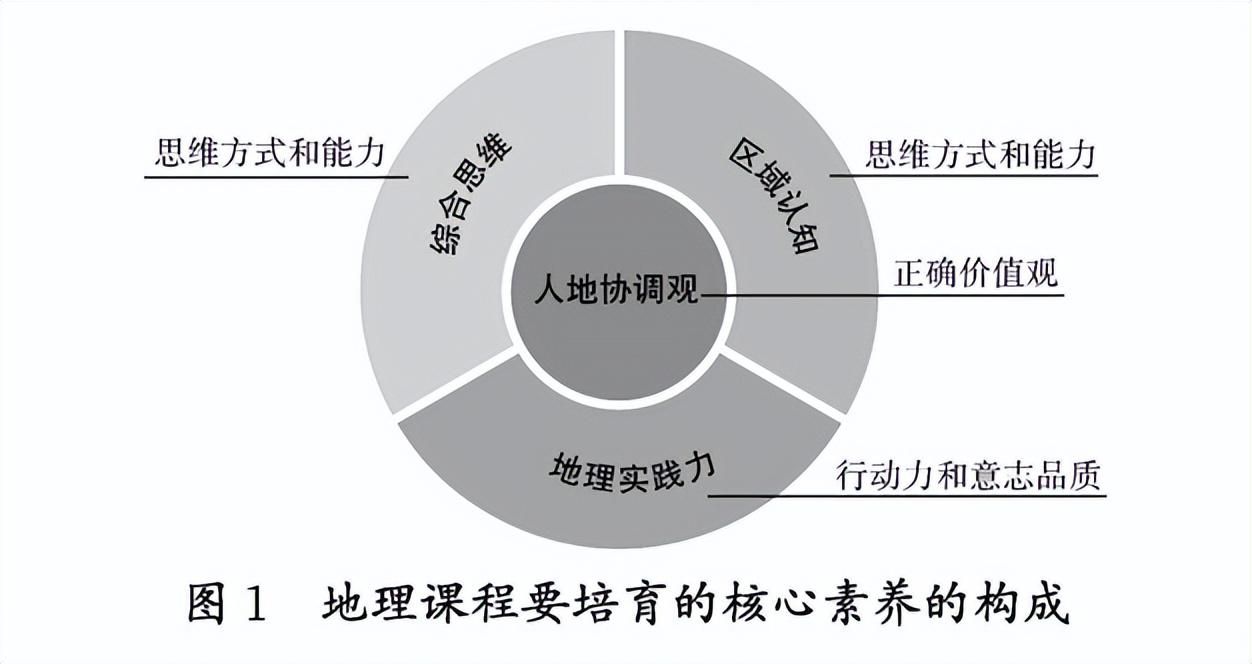

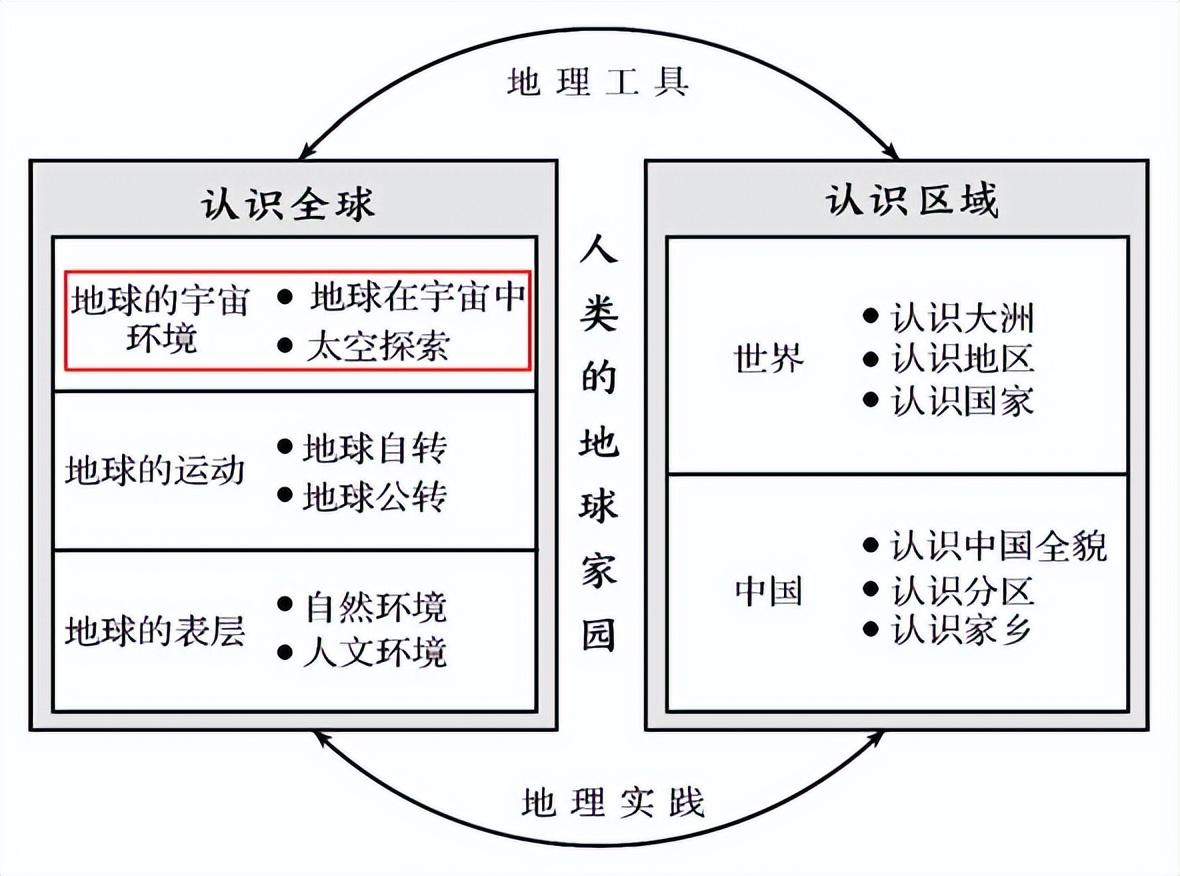

說得有點抽象,具體一點就是——人地統籌、綜合思維、區域認知、地理實踐。這四點就是地理課程的核心素養。可以用一張圖來表示,如下圖,最里面的一項屬于核心價值,中間兩個圓圈的三項屬于必備素質和關鍵能力。

地理課程培養的核心能力(2022版)

看到了嗎?知識與技能、流程與方法、情感態度與價值觀都不算什么,都是兒戲。人地協調理念、綜合思維、區域認知、地理實踐能力才是我們追求的課程目標。

人地統籌、綜合思維、區域認知三點,在舊版中也有講到。第四點“地理實踐能力”尤其值得一提,這是新增的一大內容。舊版在課程性質中提到了“實踐性”,我們來對比一下舊版的“實踐性”和新版的“地理實踐能力”。

舊版書中列舉了幾種實踐方式,如繪制海圖、制作教具、地理實驗、實地觀察等,整個對實踐性的描述只有一句話。

新版則不同,全文分為8個部分,對地理實踐的力量進行了透徹透徹的闡述。

第一次出現是在前言中。第二次出現是在課程性質中。第三次出現是在課程概念中。第四次是在課程目標第三部分的核心素養內涵與目標要求中(這里是地理實踐能力的定義)。第五次是在第四部分課程內容-地理工具與地理實踐中。第六次是在第五部分學業素質描述中。第七次是在第六部分課程實施-教學建議中(這里是較長的論述)。第八次是在附錄1地理學習活動參考例子中(這里是地理實踐活動如何操作的詳細演示)。

什么是地理實踐能力?地理實踐能力是指在地理實驗、社會調查、實地考察等地理實踐活動中,人們所具備的行動能力和意志力。簡而言之,就是要走出戶外,深入參與地理課程的學習活動。

地理實踐能力被分為8個部分進行闡述,并被列為新地理課程的目標之一,足見其在新地理課程中的重要地位,毫無疑問它將貫穿整個新初中地理教材,從七年級到八年級。

中國地質大學(武漢)大學生野外實習

從此以后,老師不能再只是坐著講課,因為坐著講課并不能培養學生的實用地理技能。

也許老師們認為,經過20年的新課改,知識與技能、過程與方法以及情感、態度與價值觀的三維目標已經為老師所熟知,學生畫圖表、制作教具也不成問題,因此新版直接把地理科學家在研究中通常使用的三大研究方法介紹給初中生。

但問題來了,對一個七年級十二三歲的小男孩來說,畫圖表、制作兒科教具都很難,更何況是地理研究方法呢?

同樣,對于老師來說,帶學生出去,安全是大問題人教版初中物理新課程標準,學生的安全是重中之重,現在老師最怕學生出安全問題,哪怕是最小的安全問題,都是問題,老師都怕。

所以,這絕對不是一個容易實現的。

5.關于“課程內容”。

2022年地理新課程內容較舊版略多。

新版地理課程標準按照“宇宙—地球—表面—世界—中國”的順序,引導學生認識人類的家園地球。注意“順序”二字,舊版地理課程標準沒有提到這個順序。在舊版地理課程標準實施的20年間,曾有不少人討論,七年級地理第一冊中的經緯度知識對于12-13歲的學生來說太難了,應該放在后面,由近到遠,先中國,再世界。一些專家講座也表達了這種想法。

其實這個討論已經持續了好幾年,但一直沒有人采納。目前出版的8版義務教育地理教材都是世界第一、中國第二,新版教材也延續了這個順序。

新版增加了“地球的宇宙環境”,因此太陽系、月球和火星探測計劃、太空站等知識都將收錄在新版教材中,而這原本是高中地理的內容。

新版《認識世界》要求研究南極和北極地區(與舊版相同),研究一個大陸、三個地區(比舊??版少一個)、四個國家(比舊版少一個)。所選的“大陸-地區-國家”組合必須涉及七大洲全部(與舊版相同)。新版《認識中國》要求研究北京、香港、澳門、臺灣,研究五個不同規模和類型的地區(與舊版相同)。

增加“地球宇宙環境”,減少一個地區和一個國家。地球宇宙環境是七年級第一學期的內容,地區和國家是第二學期的內容。一增一減,平衡課程內容,顯然是呼應“雙減”政策。

但問題來了:

1. 最低課時(每周兩節課),

2.七年級課本上冊內容最難(特別是經緯度和氣候方面的知識)

3. 最不受重視(被家長視為次要科目),

4.增加內容,提高難度(即在七年級教材第一冊增加“地球的宇宙環境”)。

5.目標的完善(即增加“地理實踐能力”目標)

6.教師的知識、能力和教學技巧難以匹配。

這輪到七年級地理老師哭了。

新版地理課程內容用示意圖來表示,如下圖,紅色框出的部分是新增加的內容,兩個雙向箭頭也是地理課程內容的一部分。其中地理工具其實就是指地球儀和地圖,地理實踐則是指地理實驗、社會調查、實地觀察三大研究方法。地理實踐也是地理課程內容的一部分。舊版鄉村地理對應新版《知本鄉》。

地理課程內容結構(2022版)

新地理課程還增加了跨學科主題學習。什么是跨學科主題學習?就是圍繞現實問題,以地理為主體,融合語文、數學、外語、物理、生物、品德與法律、歷史、藝術等其他課程的相關知識。學習成果必須以實體化的學習成果(如文本、模型、設計圖等)呈現,這就意味著學生必須深度參與地理學習活動,因為口頭呈現很容易流于形式。

這一點很難,老師要懂地理,還要懂語文、數學、外語、物理、生物、道德法律、歷史、藝術等其他學科的相關知識。有多少老師能達到這個水平?如果只是走形式,還有什么意義?實施起來的難度超乎想象。

新版擔心老師不了解學生的學習水平,不知道該如何教授新的課程內容,所以在每門主要內容后都列出學業要求和教學提示,不過這里的教學提示比較偏向理論性,課程內容最后列出的兩個案例則比較實用。

案例一:探訪“地球之腎”——濕地。案例二:這里就是我的家。有設計思路、活動方案、評估方法,簡單易用。

應該說,很多學校和老師都很難達到上述要求,尤其是實地考察和跨學科學習,不僅考驗老師的知識技能和教學能力,而且在實際操作中也很難實施,具體如何實施,讓我們拭目以待。

6.關于“學術質量”。

這是新版課程標準的重要內容,是新版課程標準的一個新研制項目。“研制”二字,說明新版課程標準不是閉門造車,而是經過專家學者三年多研制出來的,具有科學價值,說明不能小覷。

為什么要制定學術質量標準?肯定是因為很多老師一時沖動,就超出范圍了。學生再怎么努力,也學不到超出范圍的知識。為了防止老師教的太多、學生學的太難,學術質量標準就應運而生了。

就如法官的判決,必須有明確的法律規定,老師教的程度、學生學的程度、考試的通過程度,都是由“學術質量標準”決定的。

以下是該法律的一些相關摘錄:

1.簡要描述地球與宇宙的關系,闡述太空探索的意義和價值,并進行簡單的天文觀測等活動(綜合思維)。

2、把地球運動與人們的生產生活聯系起來,拓展對人地關系的認識,樹立關愛地球的觀念(綜合思維、人地協調觀念)。

3.能在地理實驗、社會調查、田野調查等實踐活動中表現出積極的態度和一定的技能,更好地將所學知識運用到實踐中(地理實踐能力)。

4.能用系統動態的角度對一定區域的人地關系問題進行初步分析,并提出自己的解決問題的思路(人地協調理念)。

5.能運用在地理實踐活動中學到的知識和方法了解家鄉,并具有社會責任感,為保護家鄉環境做出貢獻(地理實踐能力)。

——培養有理想、有能力、有責任、適應未來發展的新型人才。

7.關于“課程實施”。

課程實施包括教學建議、評價建議、教材編寫建議、課程資源開發與利用、師資培訓和教學研究等內容,其中師資培訓和教學研究為新增內容。

教學建議不僅從原則上羅列了教師應該如何教學,而且在每條教學建議的最后一段,用大量的文字詳細舉例說明了如何教學——如何提出問題、如何選擇話題、如何組織實踐活動等。足夠詳細,指導性和可操作性都相當強。

舊版只有籠統的描述,最好不要看。

我想提一下教學建議的第四點,“教學活動要加強基于現實體驗的地理實踐活動”、“開展戶外觀察、觀摩、討論、展示等活動”、“能與其他課程老師開展跨學科的主題學習和實踐活動”。如上所說,這是大多數學校、大多數老師都面臨的難題,我真的做不到,期待示范。

評價建議。舊版教材談了很多關于知識和技能的評價,過程和方法的評價,情感、態度和價值觀的評價,評價方法的選擇和運用,評價的實施,評價結果的解釋,都是理論性的描述,實際上教師對于如何操作,是一頭霧水的。

新版干脆省略了這些內容,大概是認為經過最近二十年的課程改革,教師們已經熟練運用上述評價原則了。新版重點闡述了“學業水平測試”(舊版沒有“學業水平測試”),用了兩頁半的篇幅來闡述。從考試目的、出題原則、出題規劃,到出題和評分標準,講得非常詳細,應有盡有。

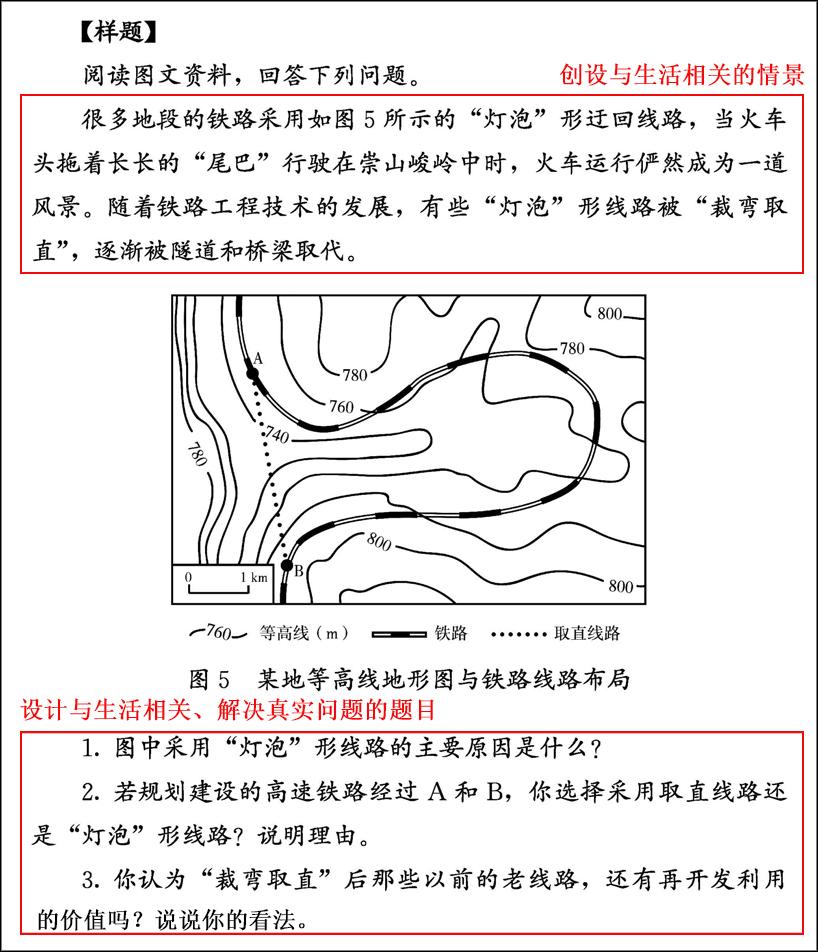

評估建議的亮點是一道例題,我們來看看新版是如何制定的。

首先構建一個生活化的情景,然后提出三個生活化的問題,最后列出這類命題的切入點:第一個問題如何考察學生的“地域認知”和“綜合思維”,第二個問題如何考察學生的“綜合思維”,第三個問題如何考察學生的“綜合思維”和“人地協調”。

顯然,這不是以往那種形式上探尋、實質上死記硬背的題目所能比擬的,這是一道體現地理課程核心素養的素養型題目,真正考查學生的核心素養。

你看,考試題目的靈活性、主觀性和實踐性大大增強了,當然難度也成倍增加了,總之死記硬背已經不行了。

撼山易,撼岳軍難。出題易,出一套以識字為主要目的的題難。創設情境易,找材料出題解決實際問題難。這跟出題人的眼界、生活閱歷、知識廣度和深度有很大關系。平時考試是基層學校的老師出題,應該很難達到這個水平。期末考試是地級市統一出題,但未必能達到這個水平。現在中考出題權改革正在進行中,最遲2024年將實行中考全省統一出題。中考出題權集中到省一級之后,全省合力出一套以識字為主要目的的題應該是沒問題的。

教材編寫建議再次強調實踐性和交叉性:“大膽創新教材的編排和呈現方式”、“采用問題研究、案例分析、實踐活動等多種方式組織”、“注重落實跨學科的學科學習要求,適當安排實地調查活動”。

可以看出,新地理教材的結構體系和內容呈現將發生重大變化,實地調查、跨學科主題學習活動等內容材料將貫穿整個初中地理學習活動,這些內容成為必修的學習內容,同時也成為教師教學的難點。

新版本還為老師帶來了好消息,這是新版本的開發。 (也許沒有西藏的地圖,臺灣沒有透明島的地圖,南中國海不是一個九件舞蹈線等)。

作為一個新教科書的提醒,課程標準中使用的單詞是“嘗試”,而教科書作者應該“嘗試開發新的教科書”。

“教學和教師培訓”提出了“加強地理實踐和跨學科的學科學習”,并要求“加強地理實踐和跨學科的學科學習”,這是兩個主要的培訓任務之一。

關于基于學校的教學和研究,新版本建議“專注于地理教學中的困難和挑戰性問題”。

新版本還鼓勵地理教師參與其他課程的互學教學和研究活動。”他們只能互相傾聽,而氣氛會很尷尬。

8.關于“附錄”。

舊版本的課程標準沒有附錄。

地理學習活動的參考示例等同于簡單的教學設計(與教學設計相比,它們添加了如何實現活動結果和評估標準),涵蓋了10個活動主題:①星空觀察,時間差異的影響,探索時間差異對國際交流的影響; ),⑥討論開放法國熱帶雨林的利弊,⑦制作中國省級行政區域的名片,創建和表演“不同的地方有不同的人”,⑨“我腦海中的未來城市和村莊”,以及⑩方向。

跨學科主題學習活動的設計列出了5個參考示例:①探索空間和空間旅行的夢想,②24個太陽術語和我們的生活,③對全球氣候變化,區域發展以及⑤美化校園,涵蓋了8個主題,包括物理學,歷史,中文,勞動,勞動,勞動,勞動,勞動,勞動,涵蓋校園。

這種班級有點過時嗎?

結論

地理課程在維持生態安全,建立美麗的中國,培養學生人類協調,生態文明概念,愛國主義和全球視野以及解決當代人群,資源,環境和發展問題的概念方面起著重要作用。

我特別喜歡2022年的強制性教育地理課程標準中的這一說法。

我們期待將藍圖變成現實,這將是很棒的!

下載2022年強制性教育地理課程標準的地址:“鏈接”