第 24 章 自由落體問題

站在高樓上,讓兩個不同重量的物體同時從同一高度落下,你認為哪個物體落得更快?

在教室里拿出兩張大小相同的紙,把其中一張揉成一團,讓紙團和另一張紙從相同的高度落下,看看哪一張落得更快?

結合實驗和生活經驗,討論:哪些因素影響物體下落的速度?

落體運動是常見的現象,但人類花了近兩千年的時間才認識它,最早研究這個問題的人大概是古希臘學者亞里士多德。

人們通常觀察到,石頭下落的速度比樹葉下落的速度快……亞里士多德認為,物體下落的速度與物體的重量有關,重的物體下落速度更快。他的結論符合人們的常識,以至于在此后兩千年一直被視為經典。

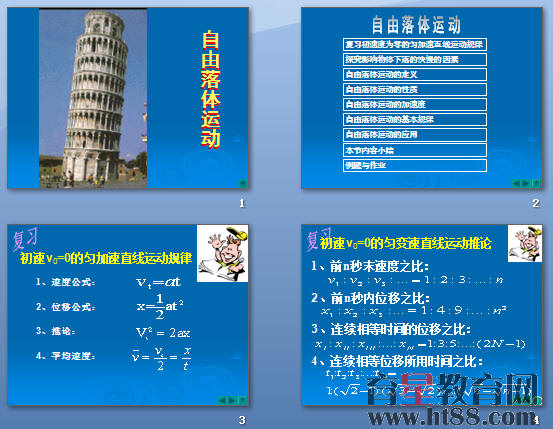

自由落體

伽利略認為亞里士多德“重的物體下落更快”的論斷會得出相互矛盾的結論。例如,假設一塊大石頭的下落速度為8,一塊小石頭的下落速度為4,當兩塊石頭綁在一起時,大石頭會被小石頭拖著而減速,整個物體的下落速度應該小于8;但是,兩塊石頭綁在一起之后,整個物體比大石頭重,所以整個物體的下落速度應該大于8。這個相互矛盾的結論說明亞里士多德“重的物體下落更快”的觀點是錯誤的。經過仔細分析,伽利略認為下落物體的運動只有一種可能:重的物體和輕的物體應該以相同的速度下落。

伽利略通過邏輯推理,首先指出亞里士多德對落體認識的問題,然后得出重的物體和輕的物體應該以相同的速度下落,最后用實驗證實了他的結論。伽利略這種推理與實驗相結合的方法為物理學的研究奠定了基礎。研究中體現出的批判精神是創新所必需的。

那么,不同重量的物體下落時,會出現什么樣的結果呢?我們來做一個更詳細的實驗,詳細研究一下。

演示

不同重量物體下落速度的研究

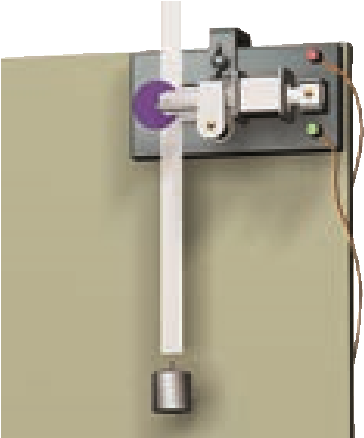

如圖2.4-1 A所示,一根兩端封閉的玻璃管(也稱牛頓管),其中一端設有開關,玻璃管可與外界相通。將不同質量的鐵片和羽毛放入玻璃管中,將玻璃管垂直放置,讓鐵片和羽毛同時從玻璃管上方開始下落,觀察物體的下落情況。

圖2.4-1 羽毛和鐵片在玻璃管內落下

如圖2.4-1b所示,抽出玻璃管內的空氣,再次觀察下落的物體。

從實驗中我們可以看出,玻璃管內的空氣抽空后,沒有空氣阻力,輕的物體和重的物體下落的速度是一樣的。在現實生活中,人們看到物體下落的速度不同,就是因為有空氣阻力的影響。如果沒有空氣阻力,所有物體下落的速度都是一樣快的。

物體在僅受重力作用下由靜止下落的運動稱為自由落體。這種運動只能在真空中發生。在有空氣的空間中,如果空氣阻力的影響比較小,可以忽略不計,物體的下落可以近似地看作是自由落體。

從上面的實驗我們可以看出,自由落體是一種加速運動,那么在下落過程中,它的加速度會發生變化嗎?

實驗

研究自由落體規律

如圖2.4-2所示,將點狀計時器固定好,在紙帶一端綁上重物,另一端穿過計時器。用手捏住紙帶上端,啟動點狀計時器,松手時,重物自由下落,計時器在紙帶上留下一串小點。

圖2.4-2 自由落體運動實驗裝置

與前面對手推車運動的研究類似,測量落下的重物的加速度。

改變砝碼的質量,重復上述實驗。

自由落體加速度

對不同物體的實驗結果表明,在同一地點,所有物體自由落體時都具有相同的加速度,這個加速度稱為自由落體加速度(free-fall),又稱重力加速度(),通常用g表示。

重力加速度的方向是垂直向下的,其大小可以通過多種方法通過實驗確定。

精確實驗發現,地球表面不同地方g的大小一般是不同的,赤道海平面g為9.780米/秒2,北京地區g為9.801米/秒2,一般計算時可取9.8米/秒2或10米/秒2。

下表列出了某些位置的重力加速度。

標準值:g = 9.806 65 m/s2

地方

緯度

克/(米·秒-2)

赤道海平面

0°

9.780

馬尼拉

14°35'

9.784

廣州

23°06'

9.788

武漢

30°33'

9.794

上海

31°12'

9.794

東京

35°43'

9.798

北京

39°56'

9.801

紐約

40°40'

9.803

莫斯科

55°45'

9.816

北極

90°

9.832

你在表格中看到了什么規律嗎?你能試著解釋一下嗎?試著解釋就是在猜測。

行動起來

用手機測量自由落體加速度

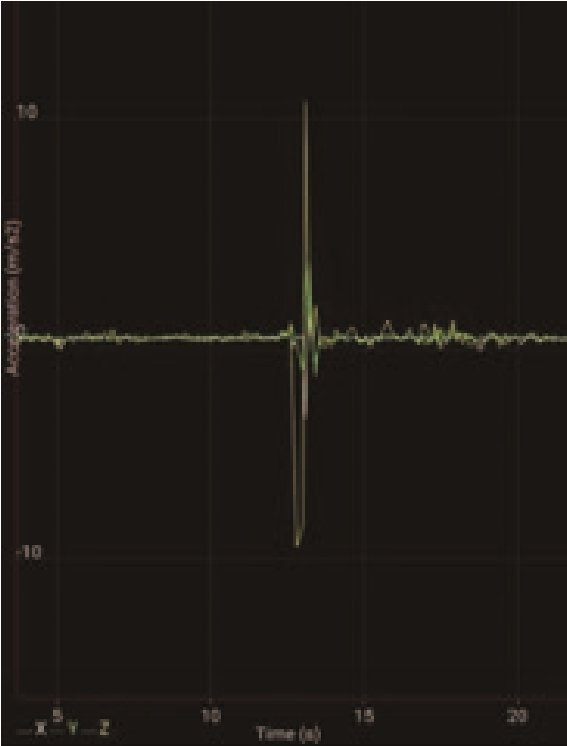

很多智能手機都有加速度計,如果你安裝了可以顯示加速度的應用程序,你會看到紅、綠、藍三張加速度圖,分別記錄了手機沿圖2.4-3所示坐標軸方向的加速度變化。

圖 2.4-3

將手機放在水平桌面上,沿 x 軸或 y 軸水平移動,屏幕上加速度圖像的紅線或綠線會出現峰值。將手機平放在手掌上,垂直移動,可以看到藍線的變化。藍線記錄的是手機的垂直加速度。要測量自由落體加速度,只需看藍線即可。

將手機握在手中,開啟加速度計,手掌快速向下移動,讓手機從手掌中自由落體,然后接住手機,在手機屏幕上觀察加速度計的圖像(圖2.4-4)。從圖中可以看出,藍線的數值在短時間內為-10 m/s2,即自由落體加速度,方向向下。

圖2.4-4 手機截圖

我們還可以看到自由落體之后有一個向上的峰值,這是手機在被手抓的時候,減速運動的加速度,方向是向上的。

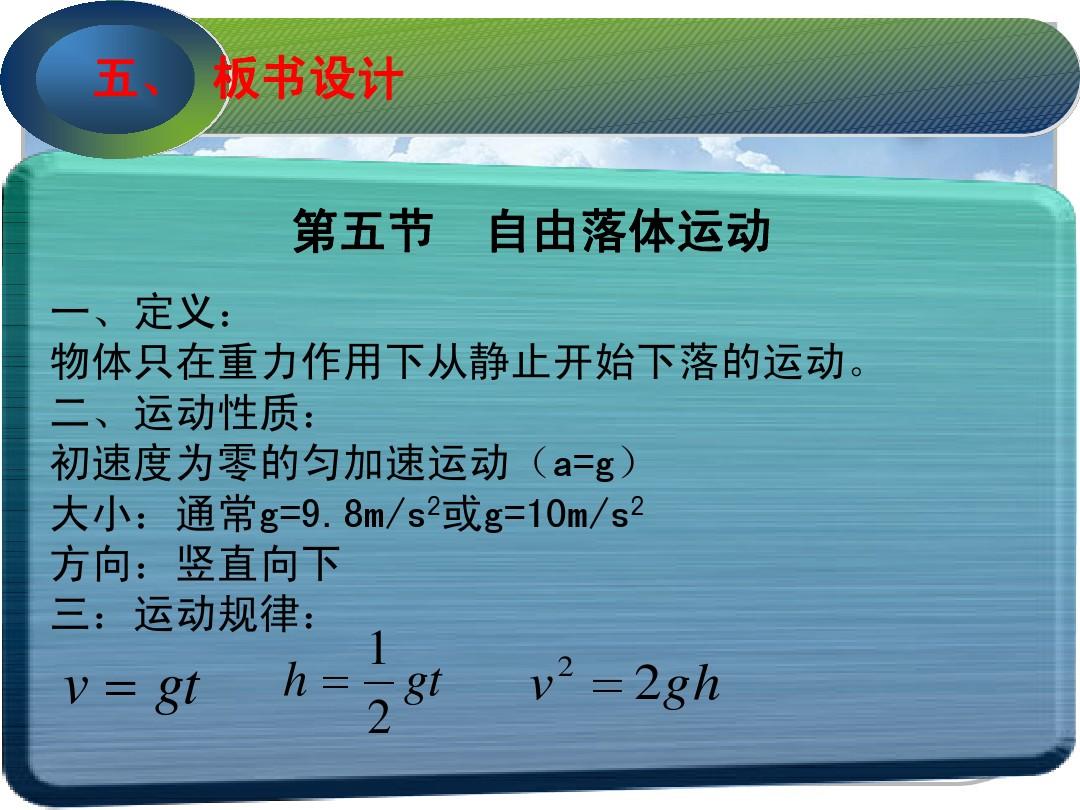

自由落體運動是勻速加速直線運動,初速度為0,因此勻速加速直線運動基本公式及其推論都適用于自由落體運動。

將初速度v0=0、加速度a=g代入勻加速直線運動的速度-時間關系和位移-時間關系,可分別得到自由落體的速度、位移和時間關系。

[v = gt,x = frac{1}{2}g{t^2}]

世界是物質的,物質的運動有多種形式,如機械運動、熱運動、電磁運動等,這些不同的運動形式有不同的運動規律,我們將一一學習。

科學漫步

伽利略對自由落體的研究

在用邏輯推理證明重的物體和輕的物體下落的速度相同之后,伽利略并沒有就此止步,而是通過實驗進一步研究自由落體規律。

伽利略面臨的第一個困難是概念上的。由于當時人們甚至還沒有一個明確的速度定義,因此伽利略必須首先建立描述運動所需的概念。我們之前學到的平均速度、瞬時速度、加速度等概念,都是伽利略首先建立的。

伽利略認為自然規律是簡單明了的。基于這種信念,他猜測落體一定是最簡單的變速運動,最簡單的變速運動應該是勻速變化的。然而,速度的變化怎么能算是“勻速”呢?他考慮了兩種可能:一是速度的變化相對于時間是勻速的,即v與t成正比,比如每1s速度的變化量為2m/s;二是速度的變化相對于位移是勻速的,即v與x成正比,比如每下落1m速度的變化量為2m/s。后來他發現,如果v與x成正比,就會得出一個非常荒謬的結果。

伽利略試圖用實驗來檢驗v與t成正比的猜想是否正確。

在伽利略那個年代,科技還不夠發達,無法直接測量瞬時速度,所以無法直接得到速度變化的規律。但伽利略通過數學計算得出,如果一個物體的初速度為0,速度隨時間均勻變化,即v∝t,它經過的位移與所用時間的平方成正比,即

[x {t^2}]

這樣,只要我們測量物體經歷不同位移所需的時間,就可以檢查物體的速度是否隨時間均勻變化。

但是,落體下落的速度非常快,而當時,唯一的計時方法就是通過滴水來計時。這樣的計時工具仍然無法測量自由落體所用的時間。伽利略用一種巧妙的方法來“稀釋”重力。他讓銅球在很小的阻力下滾下斜坡(圖2.4-5)。銅球在斜坡上的加速度比它垂直下落時的加速度小得多,所用的時間也長得多,因此很容易測量。

圖2.4-5 伽利略在做銅球沿斜面運動的實驗(油畫)

伽利略進行了數百次實驗,結果表明,球沿斜面滾下的運動確實是勻加速直線運動,用不同質量的球從不同的高度開始滾動,只要斜面的傾斜角度不變,球的加速度就相同。

伽利略對上述結果作出了合理的推斷:當斜面傾角較大時,小球的運動不是類似于下落體的運動嗎?如果斜面傾角增大到90°,小球的運動不就是自由落體運動嗎(圖2.4-6)?伽利略認為,此時小球依然會保持勻加速運動的性質,一切物體下落時的加速度都是相同的!

圖 2.4-6

伽利略的邏輯和實驗自然讓人們對他刮目相看,但人們也疑惑地問道:為什么我們在日常生活中經常看到較重的物體下落得更快呢?伽利略將原因歸結為空氣阻力對不同物體的不同影響。他寫道:“如果空氣的阻力完全消除,那么所有物體都會以相同的速度下落。”這時,下落運動才會真正成為自由落體運動。為此自由落體實驗自由落體實驗,伽利略特別指出,在科學研究中,知道忽略什么有時和知道注意什么一樣重要。

伽利略對運動的研究,不僅建立了許多描述運動的基本概念,而且創造了一套對現代科學發展極為有益的科學方法。這些方法的核心,就是把實驗與邏輯推理(包括數學計算)和諧地結合起來,從而發展了人類的科學思維和科學研究方法。

新加坡證券交易所

伽利略生平中的科學與社會

伽利略是偉大的物理學家、天文學家,曾任意大利比薩大學和帕多瓦大學教授,他綜合了當時數學、物理學和天文學,在研究工作中開創了科學實驗的先河,為近代科學奠定了基礎。

伽利略(,1564-1642)

在他的歷史時代,文藝復興并不局限于文學藝術的復興,還有史無前例的科學復興。文藝復興精神打破了束縛人們思想的枷鎖,激發了人們對自然的興趣和探索。活躍在人們頭腦中的各種思想終于得到了現實的結果。愛因斯坦對伽利略的成就及其實現方式的贊揚最具代表性:“伽利略的發現和他運用的科學推理方法是人類思想史上最偉大的成就之一,標志著物理學的真正開端。”

伽利略的科學生涯并非一帆風順,他制作了天文望遠鏡(圖2.4-7),并用它觀察天空,觀測結果支持了天文學的新理論——日心說。然而日心說與《圣經》相矛盾,伽利略不得不用《圣經》的語言來解釋日心說,但即便如此,也逃脫不了教會的指責和迫害。《關于兩個世界體系的對話》把日心說變成了一種破壞教會教義和傳統“科學”框架的理論,因此立刻成為禁書。1633年,伽利略被羅馬宗教裁判所判處監禁(后改為軟禁)。 盡管如此,他仍然堅持自己的研究工作,并把他在自由落體等方面的研究成果轉移到荷蘭,并于1638年出版了《關于兩門新科學的對話》。這本書的出版奠定了伽利略近代力學奠基人的地位。

圖2.4-7 伽利略建造的天文望遠鏡

359年后,1992年,梵蒂岡承認鎮壓伽利略是錯誤,并為他“平反”。但教會干涉科學、迫害伽利略的嚴重后果是不可挽回的。歷來人才濟濟的意大利在伽利略之后科學活動迅速衰落,很長一段時間沒有產生過重要的科學家。

練習與應用

本部分共6道練習,第1題要求學生分析解釋一張紙(紙球)和一塊橡皮下落速度的差異,并運用所學的運動與力的知識解釋簡單的自然現象、解決實際問題。第2題以跳水過程為背景,利用x = (frac{1}{2})gt2計算手機連拍的時間間隔。第3題利用x = (frac{1}{2})gt2進行分析得出結論。結合實際情況(考慮到聲波傳播需要時間),讓學生體會真實情況與理想模型的差異,從多個角度審視、檢驗結論,并進行評價論證。第4題考察學生將實際問題中的對象、過程轉化為所學的物理模型的能力。 由于曝光時間極短,所以在解答這道題時,可以將這極短時間內自由落體的運動看作勻速直線運動,引導學生研究圖像,尋找規律。問題5向學生介紹了一種測量勻速加速直線運動加速度的方法——頻閃法,讓學生在新的情境中運用公式或圖像進行分析推理,得出正確的結論。問題6通過合作研究,制作“人體反應時間測量量表”,面對真實情況,從不同角度制定科研方案,進行實驗,收集證據,得出結論。

1. 如果同時扔下一張紙和一塊橡皮,哪一個會下落得更快?如果你把紙揉成一個緊密的小球,然后和橡皮同時扔下,下落的速度會有什么變化?你如何解釋這一現象?

參考答案:如果同時放開紙張和橡皮擦,由于紙張受到的空氣阻力較大,橡皮擦會掉落得更快。

紙被揉成一個非常緊密的球,與椽子同時松開。兩個物體下落的方式幾乎相同,這意味著球下落得更快。由于空氣阻力的影響不同,紙上的空氣阻力大于球上的空氣阻力。

2、訓練中,一名跳水運動員從5m跳水臺自由落體,雙腳朝下,某學生利用手機連拍功能拍攝多張照片,測得連續兩張照片中運動員雙腳距離水面的高度分別為3.4m和1.8m,據此估算手機連拍的時間間隔為多少?

參考答案:0.24 s

3、為測量井口到水面的距離,讓一塊小石頭從井口自由落下,2.5秒后,能聽到石頭擊中水面的聲音,估算井口到水面的距離。考慮到聲音在空氣中傳播需要一定的時間,估算結果是否過高或過低?

答案:31.25米;略大

提示:石塊自由落體,設井口到水面的距離為x,石塊落到水面的時間為t,則有x = (frac{1}{2})gt2,代入數據可得x = 31.25米。由于聲音的傳播需要一定的時間,石塊自由落到水面的時間必定小于2.5秒,因此估算的距離x過大。

4. 有一臺照相機,它的光圈(入光孔徑)會根據被攝物體的亮度自動調節,而快門(曝光時間)是固定的。為了估算這臺照相機的曝光時間,實驗人員讓一塊石頭從一堵磚墻前的較高處自由落下,并拍攝了如圖2.4-8所示的空中石頭照片。由于石頭的運動,在照片上留下了模糊的軌跡。已知石頭從距地面2.5m的高度落下,每塊磚的平均厚度為6cm。請估算這張照片的曝光時間。

圖 2.4-8

參考答案:0.02 s

5、頻閃攝影是研究變速運動的常用實驗方法。在暗室中,照相機的快門始終打開,頻閃儀每隔一定時間發出短而強的閃光,照亮運動物體網校頭條,于是膠片就記錄下了物體在若干個閃光瞬間的位置。圖2.4-9是球自由落體的頻閃照片示意圖,頻閃儀每隔0.04s閃光一次。如果想通過這張照片測量自由落體的加速度,可以用什么方法呢?試一試。

照片中的數字是球下落的距離,以厘米為單位。

圖 2.4-9

解答: 5.方法一:先利用公式v = (frac{x}{t})算出每一時刻的速度v,再利用vt圖像求出自由落體加速度g的大小。

方法二:先利用公式v = (frac{x}{t})算出每一時刻的速度v,再利用g = (frac{v- v_0}{t})求解。

方法三:先利用公式v = (frac{x}{t})算出每一時刻的速度v,再利用v2 – v02 = 2gx來解。

方法4:利用Δx=gt2求解。

方法五:在拍攝第一張照片時,由于無法準確判斷該時刻是否為墜落的開始時刻,考慮到照片的疊加效應,可以利用公式x = (frac{1}{2})gt2近似計算出自由落體加速度g的大小。

6.制作“人類反應時間測量尺”。

如圖2.4-10所示,學生A用兩根手指握住尺子的頂端,學生B在0點處準備用一只手握住尺子,但不要碰到尺子。當學生A松開手指讓尺子落下時,學生B立刻握住尺子。學生B握住尺子的點就是尺子下落的高度。根據自由落體運動公式計算下落所需的時間,也就是學生B的反應時間。

利用這個方法,你能不能直接把下圖中尺子的長度刻度標注為時間刻度,把它變成一把“人體反應時間測量尺”呢?請嘗試在下圖2.4-10 B中的長度刻度旁邊標注時間刻度。

圖 2.4-10

參考答案:尺子長30cm,首先算一下尺子下落30cm所需的時間,由h = (frac{1}{2})gt2可知t = 0.247s,時間尺度大致可以分為0.05s、0.10s、0.15s、0.20s、0.25s這幾個時間段,解為h1 = (frac{1}{2})gt12 = 1.23cm,此處標記為0.05s;h2 = (frac{1}{2})gt22 = 4.90cm,此處標記為0.10s;h3 = (frac{1}{2})gt32 = 11.03cm,此處標記為0.15s; h4 = (frac{1}{2})gt42 = 19.60 cm,此處標記為0.20 s;h5 = 30 cm,可以近似標記為0.25 s。

提示:本題有兩種制作方法:反應尺的距離均勻,逐個標記不同的時間;反應尺的時間刻度均勻,標記不同的距離。學生可以通過分析討論,提出制作方案。

文件下載 (已下載163次)