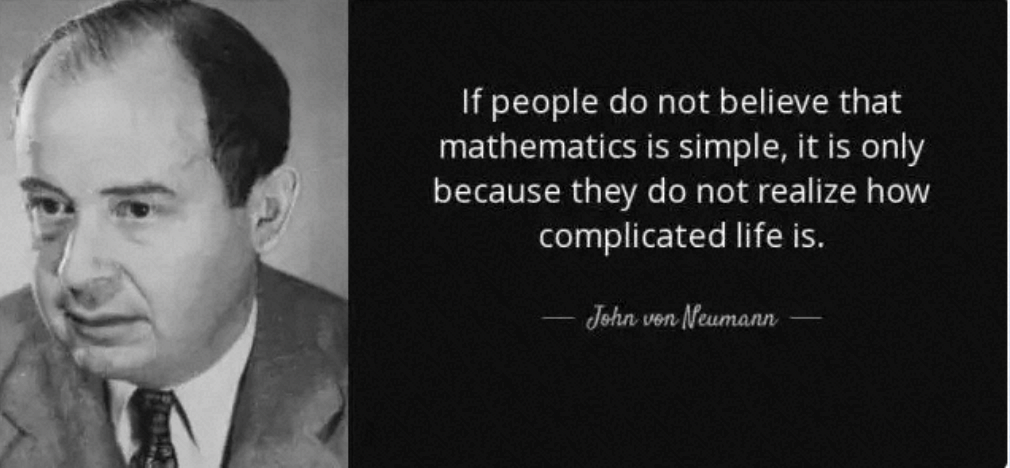

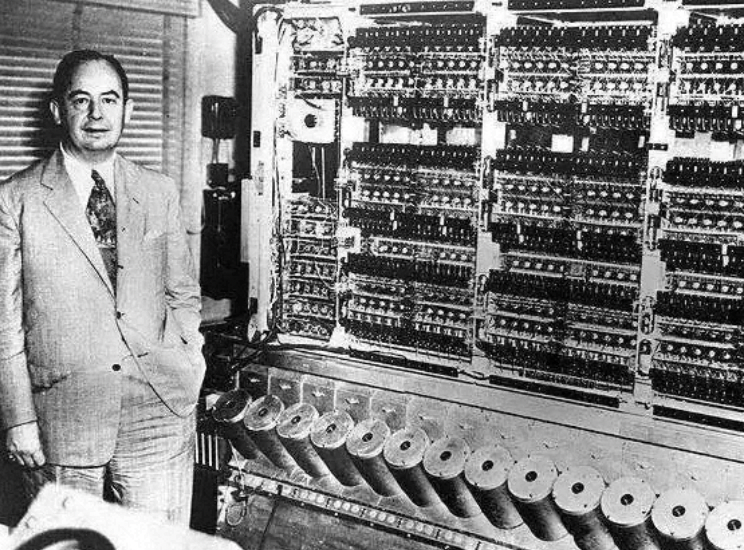

約翰·馮·諾依曼(1903年12月28日 - 1957年2月8日)是匈牙利裔美國數學家、計算機科學家和物理學家。他是20世紀最重要的數學家之一。馮·諾依曼是現代計算機、博弈論、核武器、生化武器領域最全能的科學家之一。他后來被稱為“現代計算機之父”和“博弈論之父”。

馮·諾依曼出生于奧匈帝國時期的布達佩斯,父親是一位勤奮、足智多謀的猶太銀行家,母親也受過良好的教育。

馮·諾依曼擁有過目不忘的記憶力,六歲就能心算八位數乘法,八歲就能理解微積分,十二歲就能理解波雷爾的巨作《函數論》。

18歲那年,他考入布達佩斯大學,選修數學。同時,他在蘇黎世聯邦理工學院學習化學。在蘇黎世期間,他從未上過課,而是回到布達佩斯參加期末數學考試。他在兩所大學都獲得了化學和數學博士學位。

從馮·諾依曼的學習經歷來看,他非凡的天賦是常人無法企及的,遠遠超出了一般的天才,只能用“讓人瞠目結舌”來形容。

1930年,27歲的馮·諾依曼晉升為教授;1933年,他與愛因斯坦一起被聘為普林斯頓高等研究院第一批終身教授,是六位大師中最年輕的一位。

在物理學方面,他在量子統計學、量子熱力學、引力場論方面的工作也十分輝煌。他在發展希爾伯特算子理論的同時,補充了狄拉克在量子力學方面的不足。他1932年出版的《量子力學的數學基礎》至今仍被公認為經典著作。這些成就確保了他在當代物理學領域的特殊地位。

1933年,馮·諾依曼解決了希爾伯特第五問題,證明了局部歐氏緊群是李群。1934年,他將緊群理論與玻爾的概周期函數理論統一起來。他還對一般拓撲群的結構有了深刻的理解,發現其代數結構和拓撲結構與實數一致。

1943年末,被譽為“原子彈之父”的羅伯特·奧本海默邀請馮·諾依曼參與曼哈頓計劃。

馮·諾依曼對該項目至關重要,他是少數在研制原子彈期間必須住在洛斯阿拉莫斯的科學家之一。

馮·諾依曼完成了與原子彈爆炸有關的核心計算工作,即鈾和钚的臨界質量的計算,也為內爆法的成功實施做出了非常重要的貢獻。

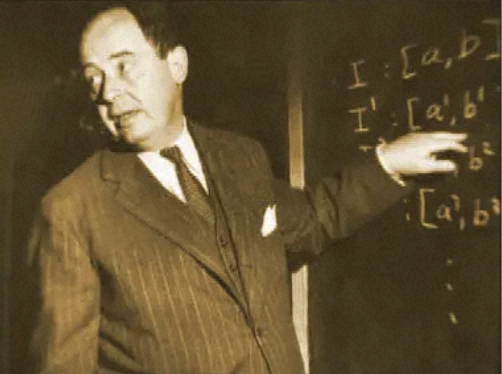

1928年計算物理學家,馮·諾依曼發表論文《群博弈論》網校頭條,這是對博弈的第一個完整的數學描述。

1938年,馮·諾依曼在普林斯頓結識了同為移民的維也納經濟評論家摩根斯坦,兩人合著了《博弈論與經濟行為》一書,該書被科學家譽為“可能是20世紀上半葉最偉大的科學貢獻之一”。

它也啟發了1994年諾貝爾經濟學獎得主約翰·納什發展了現代經濟學中著名的“均衡理論”。

1936年9月,英國數學家圖靈應邀到普林斯頓高等研究院學習,成為馮·諾依曼的研究助理。圖靈提出的通用計算機器即“圖靈機”的設想,引起了當時馮·諾依曼的興趣。

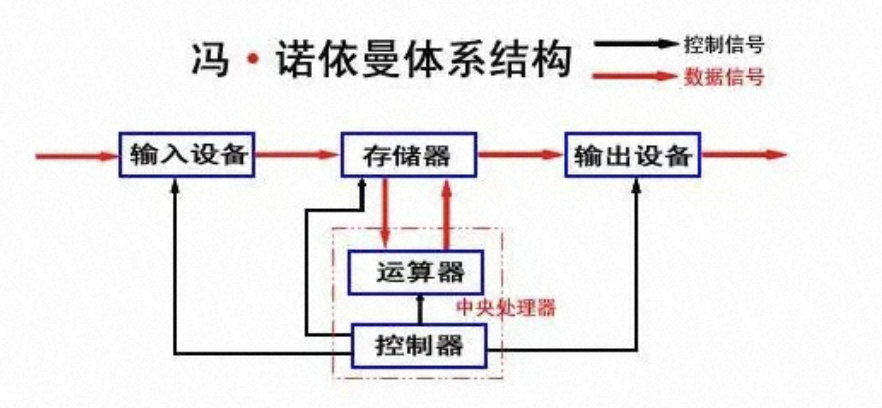

1945年6月,馮·諾依曼、戈爾茨坦、博克斯等人共同發表了一份長達101頁的報告計算物理學家,這就是計算機史上著名的“101頁報告”。這份報告是現代計算機科學發展史上具有里程碑意義的文獻。它明確規定用二進制代替十進制運算,并將計算機分為五大部分。這一杰出的思想為電子計算機的邏輯結構設計奠定了基礎。

馮·諾依曼1957年因癌癥去世,享年53歲,他曾作為觀察員參與過比基尼環礁核試驗,很多人認為他的癌癥與這次試驗有關。

從被診斷出癌癥到去世,他一共過了18個月。這一年半的時間里,他非常努力。這期間,他接受了耶魯大學西利曼講座的邀請,但因身體不好而未能出席。他在醫院留下的未完成的講座成為了他人生中最后的作品——《計算機與腦》。他在20世紀50年代就曾對計算機與人腦進行了前瞻性的比較,為機器人研究指明了方向。