中國是否應(yīng)該建大型對撞機(jī)?就在我們再次討論這個問題時,歐洲傳來消息:歐洲粒子物理學(xué)界本周將在西班牙格拉納達(dá)召開會議,其中一個重要議題就是新一代大型對撞機(jī)。

大型強(qiáng)子對撞機(jī)(LHC)宣布發(fā)現(xiàn)“上帝粒子”三年后,歐洲核子研究中心(CERN)開始思考這位“英雄”的升級版。

歐洲核子研究中心總干事 說:“我們至少需要 20 年的時間來設(shè)計(jì)和建造一臺新的對撞機(jī)。”

20年聽起來很長,但回顧LHC的誕生,我們就會發(fā)現(xiàn)這種說法并不夸張。

歐洲:轉(zhuǎn)眼間二十??八年過去了

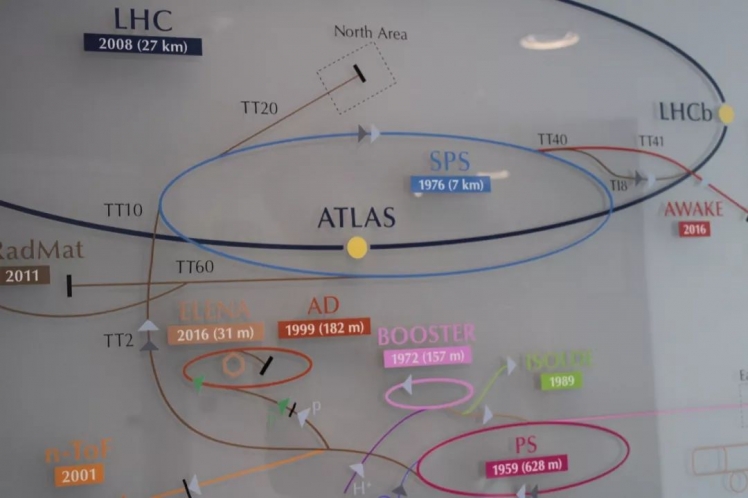

在寧靜的瑞法邊境地下50至175米深處,有一條周長26.7公里的圓形隧道,里面就是舉世聞名的LHC(大部分時間,對撞機(jī)內(nèi)部熙熙攘攘)。2012年7月4日,歐洲核子研究中心宣布探測到標(biāo)準(zhǔn)模型中的“上帝粒子”——希格斯玻色子。此時,距離首次提出建造大型對撞機(jī)的想法,已經(jīng)過去了28年。

成長的起伏

20世紀(jì)80年代,歐洲核子研究中心的大型正負(fù)電子對撞機(jī)(LEP)建成。這臺對撞機(jī)呈環(huán)形,周長達(dá)到驚人的27公里,是人類迄今建造的最大正負(fù)電子加速器。從1989年投入運(yùn)行到2000年停止運(yùn)行,LEP的對撞能量從開始的約91GeV逐漸上升到峰值。

為了獲得更高的碰撞能量,建造強(qiáng)子對撞機(jī)(質(zhì)子-質(zhì)子對撞)的計(jì)劃被提上日程。1984年3月,CERN與歐洲未來加速器委員會(ICFA)在瑞士洛桑召開工作會議,LHC的概念在這次會議上首次得到官方認(rèn)可。

三年后,LHC項(xiàng)目遇到了強(qiáng)勁的對手。1987年1月30日,美國政府批準(zhǔn)了超導(dǎo)超大型加速器(SSC)項(xiàng)目。在美國科學(xué)家的規(guī)劃中,SSC位于一個周長87公里的隧道內(nèi),可以粉碎質(zhì)心能量為40TeV的粒子,比LHC強(qiáng)大得多。盡管該項(xiàng)目對LHC構(gòu)成了極大威脅,但CERN仍努力保住了LHC項(xiàng)目。

原本前景光明的 SSC 項(xiàng)目進(jìn)展并不順利。隨著建設(shè)的推進(jìn),預(yù)算從最初的 44 億美元飆升至 110 億美元。此外,SSC 還面臨項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)和管理結(jié)構(gòu)等問題。最終,SSC 項(xiàng)目于 1993 年 10 月正式停止。至此,LHC 成為新一代高能粒子對撞機(jī)的唯一候選。此時,CERN 的科學(xué)家們正孜孜不倦地修改計(jì)劃,以簡化設(shè)計(jì)并降低成本。

1994年12月,CERN委員會批準(zhǔn)建造LHC,并于次年10月正式公布了LHC項(xiàng)目概念設(shè)計(jì)報(bào)告。

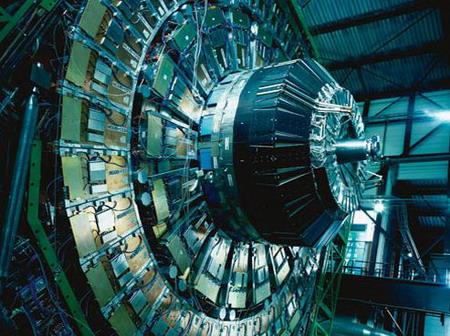

在接下來的四年里,委員會批準(zhǔn)了目前在 LHC 上運(yùn)行的四項(xiàng)重要探測實(shí)驗(yàn):緊湊型μ子螺線管(CMS)、先進(jìn)環(huán)形儀器(ATLAS)、大型離子對撞機(jī)實(shí)驗(yàn)(ALICE)和 LHCb。委員會還同意日本和美國成為觀察員國并加入 LHC 項(xiàng)目。

2008年9月10日,LHC首次啟動測試,一切順利。然而,9天后,用于冷卻超導(dǎo)磁體的液氦發(fā)生嚴(yán)重泄漏。經(jīng)過一年的維護(hù),LHC才得以恢復(fù)運(yùn)行。

2009年,LHC開始首次運(yùn)行。2010年,ATLAS實(shí)驗(yàn)探測到LHC撞擊質(zhì)心能量首次達(dá)到7TeV,這讓全球物理學(xué)家興奮不已,期待新物理帶來重大科學(xué)收獲。

終于,2012年7月4日,ATLAS和CMS實(shí)驗(yàn)組同時宣布發(fā)現(xiàn)了“上帝粒子”——希格斯玻色子。找到“上帝粒子”是LHC項(xiàng)目的目標(biāo)之一,如今他們終于如愿以償。

(照片:金斯基)

未來環(huán)形對撞機(jī)

2019年初,LHC完成第二輪運(yùn)行后不久,CERN便公布了建造新一代對撞機(jī)的想法,未來環(huán)形對撞機(jī)(FCC)項(xiàng)目應(yīng)運(yùn)而生。對于CERN來說,這恰恰是一個蓄謀已久的升級計(jì)劃。

時任歐洲核子研究中心加速器與磁體技術(shù)部門主任的費(fèi)德里科·布羅德里表示:“LHC還將經(jīng)歷兩輪升級,并最終于2040年停止工作。從LHC的構(gòu)思到最終完成,用了近25年的時間,所以現(xiàn)在是時候考慮LHC的繼任者了。我們從2015年開始探索此事,今年提出的FCC是后LHC對撞機(jī)的可能選項(xiàng)之一。”

“相比大型強(qiáng)子對撞機(jī)27公里的圓形周長,F(xiàn)CC隧道的周長接近100公里。第一階段將建造一臺電子-正電子對撞機(jī),隨后是質(zhì)子-質(zhì)子對撞機(jī)。當(dāng)然,也可以直接建造質(zhì)子-質(zhì)子對撞機(jī)。所有這些都需要通過歐洲粒子物理戰(zhàn)略更新項(xiàng)目報(bào)告進(jìn)一步討論。”廣義介紹道。

目前,CERN的技術(shù)團(tuán)隊(duì)一直在研發(fā)LHC后對撞機(jī)所需的各項(xiàng)技術(shù),其中最關(guān)鍵的一項(xiàng)就是加速器磁體材料。據(jù)CERN技術(shù)部門大型磁體設(shè)備研究員阿諾德·德·弗里德介紹,他們目前已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了一種金屬間化合物Nb3Sn。這種化合物雖然能在20T以上的磁場中運(yùn)行,但其力學(xué)性能并不理想。如何解決這個問題是一個艱難的挑戰(zhàn)。

除了技術(shù)條件,外界還一直在談?wù)揊CC項(xiàng)目的巨額預(yù)算——不同設(shè)計(jì)的建設(shè)成本從90億歐元到210億歐元不等。對此,布羅德里認(rèn)為,F(xiàn)CC項(xiàng)目是一個跨越20多年的全球合作項(xiàng)目,涉及很多工作,包括技術(shù)研發(fā)、建設(shè)項(xiàng)目等。此外,回顧過去的大型項(xiàng)目(包括LHC),也投入了巨額資金。結(jié)果,不僅收獲了大量的研究成果,基礎(chǔ)物理研究中的很多技術(shù)也被應(yīng)用于現(xiàn)實(shí)社會。從長遠(yuǎn)來看,巨額的投入有望為社會帶來豐厚的回報(bào)。

CERN對FCC項(xiàng)目充滿信心,自2015年起,科學(xué)家們便開始研究,花了三年時間撰寫了四卷FCC概念設(shè)計(jì)報(bào)告。FCC項(xiàng)目的優(yōu)勢在于,從LEP到LHC的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)豐富、研究成果多樣,有全球科學(xué)家智慧開展進(jìn)一步技術(shù)研發(fā),也有與政府和組織、大學(xué)和研究機(jī)構(gòu)的良好合作關(guān)系。當(dāng)然,布羅德里表示,最終做出決定的過程可能相當(dāng)漫長。

日本:學(xué)術(shù)界熱情高漲,但政府卻拖拖拉拉

除了中國和歐洲,日本也在推進(jìn)自己的對撞機(jī)項(xiàng)目——國際直線對撞機(jī)(ILC)項(xiàng)目。這種對撞機(jī)為直線型,與環(huán)形對撞機(jī)(如LHC)相比有著獨(dú)特的優(yōu)勢。

項(xiàng)目起源

環(huán)形加速器的設(shè)計(jì)會產(chǎn)生很大的能量損失。帶電粒子在磁場中沿弧線運(yùn)動時會產(chǎn)生電磁輻射,即同步輻射,其能量與束流能量的四次方成正比。這意味著在較高能量區(qū),環(huán)形加速器的效率會大幅下降,對撞機(jī)的成本也會變得難以承受。

為了達(dá)到更高的能量水平,物理學(xué)家們把目光轉(zhuǎn)向了直線加速器。直線加速器無法以圓形堆疊能量,因此通常更長;但與圓形加速器相比,其建造成本要便宜得多。

在歐洲建造LEP的同時,美國斯坦福線性加速器中心(SLAC)也建造了一臺對撞機(jī)——斯坦福線性對撞機(jī)SLC(SLAC)。這是世界上第一臺線性對撞機(jī)。SLC在1989年至1998年的運(yùn)行中,取得了許多優(yōu)異的成果,驗(yàn)證了線性碰撞的原理。這為國際線性對撞機(jī)(ILC)計(jì)劃的提出奠定了基礎(chǔ)。

ILC的誕生

當(dāng)LEP和SLC還在滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的時候,物理學(xué)家們已在規(guī)劃未來的高能直線對撞機(jī),并提出了幾種相互競爭的加速技術(shù);隨后的討論也集中在控制成本的問題上。

2004年,國際專家組經(jīng)過評估,決定在ILC上使用德國DESY實(shí)驗(yàn)室研發(fā)的超導(dǎo)技術(shù)。該技術(shù)曾在德國歐洲X射線自由電子激光器(E-XFEL)上進(jìn)行過測試。E-XFEL采用768個超導(dǎo)鈮腔,將電子加速到17.5GeV,某種程度上可以看作是ILC的雛形。

2005年,加州理工學(xué)院的巴里·巴里什(2017年諾貝爾物理學(xué)獎獲得者)成為ILC項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)者。

在第一個實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)中,ILC是一臺20公里長的對撞機(jī),運(yùn)行能量為1 TeV;未來,加速器的隧道可以延長18.6公里,使能量提高到1 TeV。

2007年,科學(xué)家提出了新的參考方案,他們希望利用兩臺12公里長的直線加速器分別加速正電子和負(fù)電子,這一設(shè)計(jì)的成本約為67億美元。

此前曾組織建造LHC的林恩·埃文斯于2013年出任ILC項(xiàng)目主任,全面負(fù)責(zé)ILC的設(shè)計(jì)工作。同年7月,五卷本的ILC設(shè)計(jì)報(bào)告發(fā)布,它將擁有31公里長的超導(dǎo)腔道,能將電子加速到。

日本粒子物理學(xué)會早在2011年就盯上了ILC項(xiàng)目,宣布將競標(biāo)ILC的承建權(quán),候選地點(diǎn)包括九州和巖手。日本物理學(xué)會很快表示支持該計(jì)劃,希望承建ILC,他們提供的潛在地點(diǎn)位于東京以北400公里的東北地區(qū)。最終,ILC委員會將地點(diǎn)定在了巖手縣。

日本高能加速器研究機(jī)構(gòu)(KEK)在2016年公布了長達(dá)12頁的計(jì)劃——科學(xué)家和工程師已經(jīng)就位,日本科學(xué)家甚至邀請Hello Kitty來代表ILC,等待日本政府與其他國家展開共同建設(shè)ILC的談判。

(來源:)

卡住

然而,政府在是否支持 ILC 的問題上一直猶豫不決。

2017年,物理學(xué)家們提出了一個替代方案。他們打算將ILC的能量降低到250 GeV——以研究125 GeV的希格斯玻色子;同時,隧道長度也縮短到20公里。在后續(xù)發(fā)展中,還有將能量提升到1 TeV左右的選項(xiàng)。

雖然希格斯玻色子是在大型強(qiáng)子對撞機(jī)(LHC)發(fā)現(xiàn)的貝語網(wǎng)校,但LHC的質(zhì)子對撞會產(chǎn)生大量“碎片”,影響測量精度;電子和正電子屬于基本粒子,它們的碰撞更加“干凈”,這意味著ILC可以將精度提高到更高的水平。

負(fù)責(zé)監(jiān)督 ILC 工作的國際未來加速器委員會( for ,簡稱 FACC)已認(rèn)可該計(jì)劃。顯然,這一緊縮計(jì)劃意在提高 ILC 的可接受性,但預(yù)計(jì)成本仍高達(dá) 75 億美元。

但去年,該計(jì)劃遭遇挫折,日本學(xué)術(shù)會議獨(dú)立委員會指出,國際連線中心沒有得到足夠的國際支持,其在科研之外的重要性“不明確”且“有限”。從這些角度來看,日本學(xué)術(shù)會議并不支持在日本建設(shè)國際連線中心。

鑒于歐洲粒子物理學(xué)家正在考慮建造新一代大型強(qiáng)子對撞機(jī),并將于2020年發(fā)布相關(guān)報(bào)告,ILC委員會給日本政府設(shè)定了2019年3月的最終決定期限。今年3月7日,日本政府如約作出回應(yīng),但遺憾的是,日方并未承諾承建ILC。

日本政府在公開文件中表示,他們同意日本粒子物理學(xué)會的意見,認(rèn)為ILC項(xiàng)目值得繼續(xù)探索;但為了使該項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,需要成功的國際談判以及各國的技術(shù)和(特別是)資金支持。日本可以提供75億美元總成本中的一半,其余部分將由美國、歐洲和加拿大等伙伴國家承擔(dān)。

政府提出的另一個條件是,ILC需要得到日本科學(xué)界更廣泛的支持。這意味著,只有完成必要的程序后,ILC才能被納入文部科學(xué)省(MEXT)制定的下一代大型科學(xué)項(xiàng)目路線圖中。2017年的路線圖中就包括超級神岡中微子探測器和大型強(qiáng)子對撞機(jī)的亮度升級。

政府還表示,ILC 必須納入 SCJ 大型項(xiàng)目總體規(guī)劃中,該規(guī)劃預(yù)計(jì)在今年 10 月才能最終完成。

在聽到政府的聲明后,國際未來加速器委員會主席杰弗里·泰勒在東京大學(xué)的新聞發(fā)布會上表示:“我們感到失望。”但他也肯定了日本政府的持續(xù)興趣,并表示:“我們將等待政府承諾主辦國際未來加速器大會。”

但牛津大學(xué)的布萊恩·福斯特 (Brian Furst) 是 ILC 全球設(shè)計(jì)工程的歐洲主管,他說:“很難相信日本政府會認(rèn)真對待此事。這種拖延似乎是日本人說‘不’的典型方式。”他補(bǔ)充說,政府現(xiàn)在已將決策過程提交給 SCJ,而 SCJ 對 ILC 表現(xiàn)出了明顯的熱情不足。在啟動儀式上,有人指出Fabiola物理學(xué)家,費(fèi)用分?jǐn)傉勁袑⒂?KEK 粒子物理實(shí)驗(yàn)室的官員組織。但福斯特警告說,這是“浪費(fèi)時間”。“談判需要在更高層面上進(jìn)行,”他補(bǔ)充道。

去哪兒?

雖然CERN的FCC項(xiàng)目和中國的環(huán)形正負(fù)電子對撞機(jī)(CEPC)都是環(huán)形對撞機(jī),但I(xiàn)LC并非沒有競爭對手。事實(shí)上,國際未來加速器委員會(ICFA)還有另一個競爭項(xiàng)目——CLIC。該項(xiàng)目由CERN牽頭。與ILC相比,CLIC將提供更高的碰撞能量,最高可達(dá)3TeV左右。

從目前來看,日本政府的表態(tài)不會對CLIC造成大的影響;關(guān)注直線對撞機(jī)的物理學(xué)家們也不會因?yàn)橛懻揑LC而放棄CLIC。

牛津大學(xué)粒子物理學(xué)家、CLIC 發(fā)言人菲利普·伯羅斯 ( ) 認(rèn)為,ILC 對日本來說是一扇“真正的機(jī)遇之窗”。“但它不會開放太久——人類必須繼續(xù)前進(jìn),其他項(xiàng)目也在向前推進(jìn)。”

“失望”的粒子物理學(xué)家約翰·埃利斯說,目前來看,歐洲的粒子物理戰(zhàn)略規(guī)劃必須在ILC被取消的假設(shè)下進(jìn)行;正在討論的其他計(jì)劃,如CLIC、FCC和中國的環(huán)形正負(fù)電子對撞機(jī)(CEPC)Fabiola物理學(xué)家,可以“做類似的物理研究,為科學(xué)界鋪平道路”。

中國:過去一年取得了哪些進(jìn)展?

自2012年發(fā)現(xiàn)希格斯玻色子以來,中國高能物理界開始考慮建造自己的大型對撞機(jī)。2012年9月,中國科學(xué)家提出了建造下一代環(huán)形正負(fù)電子對撞機(jī)(CEPC)的計(jì)劃,并在適當(dāng)?shù)臅r候?qū)⑵涓脑斐筛吣苜|(zhì)子對撞機(jī)(SppC)。

但當(dāng)國內(nèi)民眾談起這個計(jì)劃,首先想到的可能還是社交媒體上的熱議。盡管一路上反對聲不斷,但CEPC團(tuán)隊(duì)始終沒有停下前進(jìn)的腳步。

2018年6月28日至30日,環(huán)形正負(fù)電子對撞機(jī)(CEPC)加速器概念設(shè)計(jì)報(bào)告國際評審會在中國科學(xué)院高能物理研究所召開。CEPC團(tuán)隊(duì)根據(jù)評審意見,對概念設(shè)計(jì)報(bào)告進(jìn)行了修改并完成。

2018年11月14日,環(huán)形正負(fù)電子對撞機(jī)(CEPC)科研團(tuán)隊(duì)正式發(fā)布兩卷CEPC概念設(shè)計(jì)報(bào)告(CDR),分別為《概念設(shè)計(jì)報(bào)告-加速器卷》和《概念設(shè)計(jì)報(bào)告-探測器與物理卷》。設(shè)計(jì)報(bào)告詳細(xì)評估了CEPC相較于LHC的科學(xué)優(yōu)勢,其內(nèi)容囊括了近6年來數(shù)千位科學(xué)家的研究成果。

“我祝賀 CEPC 在概念設(shè)計(jì)報(bào)告中取得的重要成果,這是基礎(chǔ)研究大型科學(xué)設(shè)施發(fā)展的一個重要里程碑,”杰弗里·泰勒說。“毫無疑問,國際高能物理界非常渴望參與 CEPC 的發(fā)展和未來的科學(xué)實(shí)驗(yàn),這將極大地促進(jìn)對物質(zhì)最基本組成部分的更深入理解。”

(來源:)

顯而易見,歐洲、日本和中國都將目光瞄準(zhǔn)了大型對撞機(jī)領(lǐng)域,并為此做出了長期的努力。無論是CERN的FCC項(xiàng)目、CLIC項(xiàng)目,還是日本的ILC項(xiàng)目,還是中國的CEPE項(xiàng)目,物理學(xué)家們都希望通過對希格斯粒子等粒子的精準(zhǔn)研究,打開“新物理”的大門,這是我們超越標(biāo)準(zhǔn)模型的機(jī)會。

雖然這四個項(xiàng)目處于競爭狀態(tài),但科學(xué)家們認(rèn)為,無論哪一個(或者哪兩個)最終實(shí)現(xiàn),都將是一個全球性的合作項(xiàng)目,畢竟沒有哪一方能夠獨(dú)自承擔(dān)下一代大型對撞機(jī)的“費(fèi)用”。

誰來決定大型強(qiáng)子對撞機(jī)的未來?答案可能不是歐洲、日本或中國,而是世界各地的科學(xué)家。

參考

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

文章標(biāo)題和封面圖片: 拍攝