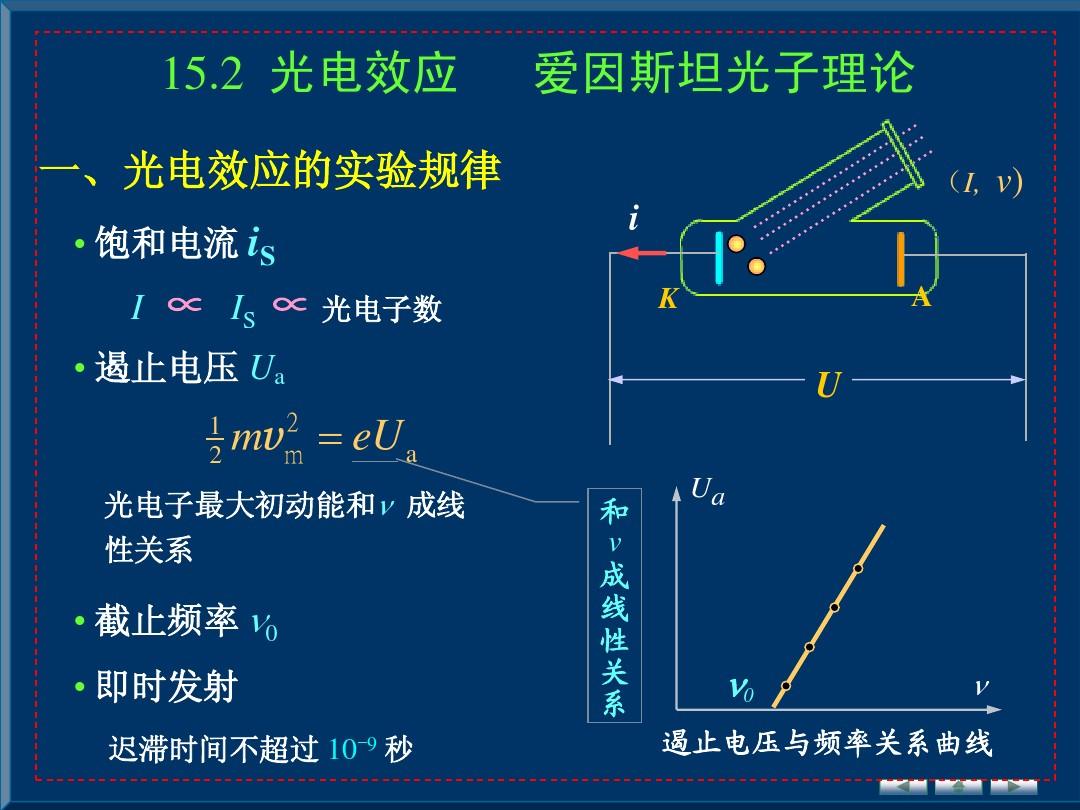

綜合、設(shè)計性實驗報告年級實驗題目光電效應(yīng)測普朗克常數(shù)實驗?zāi)康?、通過實驗深刻理解愛因斯坦的光電效應(yīng)理論光電效應(yīng)實驗,了解光電效應(yīng)的基本規(guī)律;2、掌握用光電管進行光電效應(yīng)研究的技巧;3、學(xué)習對光電管伏安特點曲線的處理方式,并用以測定普朗克常數(shù)。三、儀器用品ZKY—GD—3光電效應(yīng)測試儀、汞燈及電源、濾色片(五個)、光闌(兩個)、光電管、測試儀實驗原理1、光電效應(yīng)與愛因斯坦等式用合適頻度的光照射在個別金屬表面上時,會有電子從金屬表面逸出,這些現(xiàn)象稱作光電效應(yīng),從金屬表面逸出的電子叫光電子。為了解釋光電效應(yīng)現(xiàn)象,愛因斯坦提出了“光量子”的概念,覺得對于頻度為的光波,每位光子的能量根據(jù)愛因斯坦的理論,光電效應(yīng)的實質(zhì)是當光子和電子相碰撞時,光子把全部能量傳遞給電子,電子所獲得的能量,一部份拿來克服金屬表面對它的約束,其余的能量則成為該光電子逸出金屬表面后的動能。愛因斯坦提出了知名的光電形式中,為入射光的頻度,為電子的質(zhì)量,為光電子逸出金屬表面的初速率,1)式可見,入射到金屬表面的光頻度越高,逸出的電子動能必然也越大,所以雖然陰極不加電流也會有光電子落入陽極而產(chǎn)生光電流,甚至陽極電位比陰極電位低時也會有光電子落到陽極,直至陽極電位高于某一數(shù)值時,所有光電子都不能抵達陽極,光電流才為零。

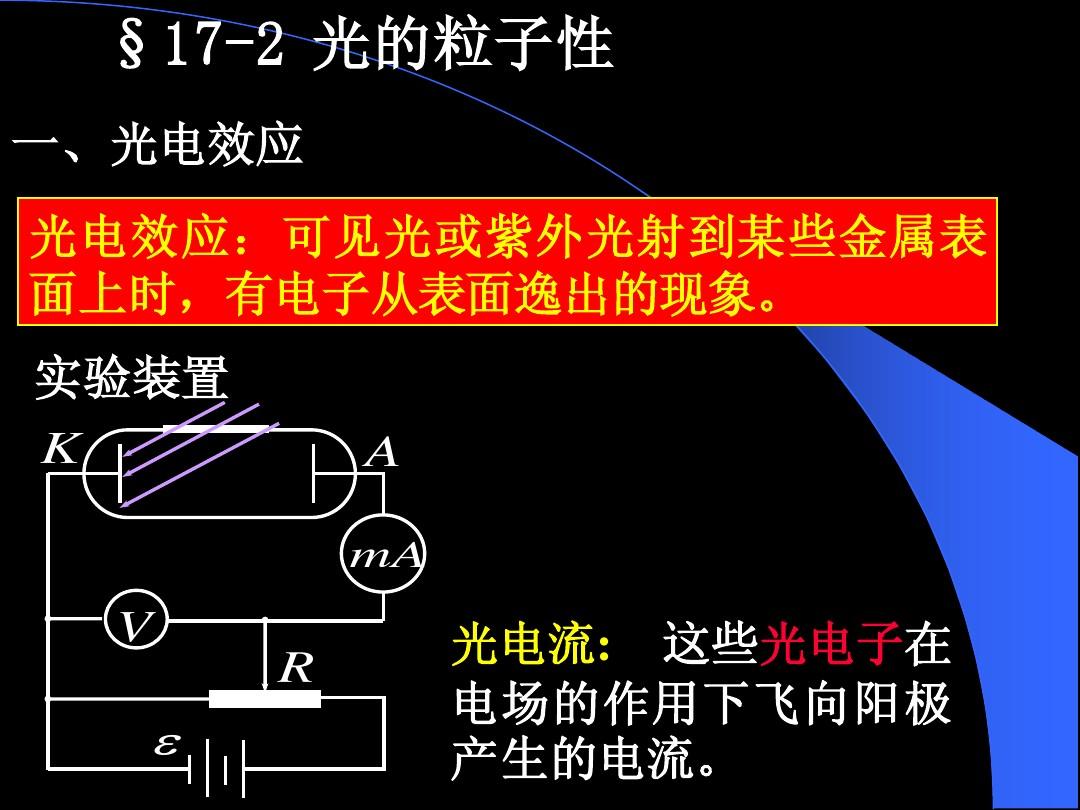

這個相對于陰極為負值的陽極電位被稱為光電效應(yīng)的截至電流。其實,有代入(1)式,即有由上式可知,若光電子能量,則不能形成光電子。形成光電效應(yīng)的最低頻率是,一般稱為光電效應(yīng)的截至頻度。不同材料有不同的逸出功,因此也不同。因為光的強弱決定于光量子的數(shù)目,所以光電壓與入射光的硬度成反比。又由于一個電子只能吸收一個光子的能量,所以光電子獲得的能量與光強無關(guān),只與光子的頻度成反比,,將(3)式改寫為上式表明,截至電流是入射光頻度的線性函數(shù),如圖2,當入射光的頻度時,截至電流,沒有光電子逸出。圖中的直線的斜率是一個正的常數(shù):由此可見,只要用實驗方式做出不同頻度下的曲線,并求出此曲線的斜率,就可以通過式(5)求出普朗克常數(shù)。其中是電子的電量。U0-直線2、光電效應(yīng)的伏安特點曲線右圖是借助光電管進行光電效應(yīng)實驗的原理圖。頻度為、強度為的光線照射到光電管陰極上,即有光電子從陰極逸出。如在陰極之間構(gòu)建起的電場對從光電管陰極逸出的光電子起加速作用,隨著電流的降低,抵達陽極的光電子將逐步增多。當正向電流降低到時,光電流達到最大,不再降低,此時即稱為飽和狀態(tài),對應(yīng)的光電流即稱為飽和光電流。光電效應(yīng)原理圖因為光電子從陰極表面逸出時具有一定的初速率,所以當兩極間電位差為零時,仍有光電流存在,若在兩極間施加一反向電流,光電流急劇降低;當反向電流達到截至電流時,光電流為零。

愛因斯坦等式是在同種金屬做陰極和陽極,且陽極很小的理想狀態(tài)下導(dǎo)入的。實際上做陰極的金屬逸出功稱作陽極的金屬逸出功小,所以實驗中存在著如下問2)陽極電壓。制做光電管陰極時,陽極上也會被濺射有陰極材料,所以光入射到陽極上或由陰極反射到陽極上,陽極上也有光電子發(fā)射,就產(chǎn)生陽極電壓。因為它們的存在,促使曲線較理論曲線下移,如右圖所示。伏安特點曲線實驗步驟1、調(diào)整儀器聯(lián)接儀器;接好電源,打開電源開關(guān),充分預(yù)熱(不多于20分鐘)。在檢測電路聯(lián)接完畢后,沒有給檢測訊號時,旋轉(zhuǎn)“調(diào)零”旋鈕調(diào)零。每換一次阻值,必須重新調(diào)零。取下暗盒光窗口赤道儀,換上濾光片,取下汞燈出光窗口的赤道儀,好遮光筒,調(diào)節(jié)好暗盒與汞燈距離。2、測量普朗克常數(shù)將半徑為4mm的光闌和的濾色片裝在光電管電黑箱輸入口上。取平均值。3、測量光電管的伏安特點曲線暗盒光窗口裝濾光片和4mm光闌,平緩調(diào)節(jié)電流旋鈕,令電流輸出值平緩0V伏降低到30V,每隔1V記一個電壓值。但注意在電壓值為零處記下截至電在暗盒光窗口上換上濾光片,仍用4mm的光闌,重復(fù)步驟(=2mm)波長λnm)3654頻度ν)截至電第一次第二次第三次1,165第一次檢測結(jié)果及處理:第二次檢測結(jié)果及處理:第三次檢測結(jié)果及處理:nm)3654頻度ν)截至電流(檢測光電管的伏安特點曲線(波長λ=436nm光闌=2mm)偏差估算由前面圖表,零電壓法三次檢測的結(jié)果偏差依次為:E1=%E2E3=%補償法檢測的結(jié)果偏差為:實驗剖析討論本實驗中應(yīng)用不同的方式都測出了普朗克常數(shù),但都有一定的實驗偏差,剖析偏差形成緣由是:1、暗電壓的影響,暗電壓是光電管沒有遭到光照射時,也會形成電壓,它是因為熱電子發(fā)射、和光電管管殼短路等誘因引起;2、本底電壓的影響,本底電壓是因為室外的各類漫反射光線射入光電管所致,它們均使光電流不可能降為零且隨電流的變化而變化。

3、光電管制做時形成的影響:(1)、由于制做光電管時,陽極上也常常濺射有陰極材料,所以當入射光射到陽極上或由陰極漫反射到陽極上時,陽極也有光電子發(fā)射,當陽極加負電位、陰極加正電位時,對陰極發(fā)射的光電子起了減速的作用,而對陽極的電子卻起了加速的作用,所以關(guān)系曲線就和IKA、UKA曲線圖所示。為了精確地確定截至電流US,就必須除去暗電壓和反向電壓的影響。以時位置來確定截至電流US的大小;制做上的其他偏差。4、實驗者自身的影響:(1)從不同頻度的伏安特點曲線讀到的“抬頭電流”(截至電流)光電效應(yīng)實驗,不同人讀得的不一樣,經(jīng)過處理后的到曲線也不一樣,測出的數(shù)值就不一樣;(2)調(diào)零時,可能會出現(xiàn)偏差,及在檢測時似乎也會使原先調(diào)零的系統(tǒng)不再確切。5、參考值本身就具有一定的精確度,本身就有一定的偏差。6、理論本身就有一定的偏差,比如,等人用激光作光電發(fā)射實驗時,發(fā)覺了與愛因斯坦等式偏離的奇特光電發(fā)射。激光器發(fā)射的=的光子照射逸出功為A=的鈉金屬時,發(fā)覺光電流與光強的平方成反比。按愛因斯坦等式,光子的頻度處于鈉的閥頻度以下,不會有光電子發(fā)射,但是新現(xiàn)象卻發(fā)生了,不但有光電子發(fā)射,但是光電流不是與光強成反比,而是與光強的平方成反比。

于是,人們構(gòu)想光子間進行了“合作”,兩個光子同時被電子吸收得以躍過表面能壘,稱為雙光子光電發(fā)射。后來,進一步的實驗表明,可以三個、多個、甚至40個光子同時被電子吸收而發(fā)射光電子,稱為多光子光電發(fā)射。人們推測,光電效應(yīng)歷史光電效應(yīng)由日本化學(xué)學(xué)家赫茲于1887年發(fā)覺,對發(fā)展量子理論起了根本性作1887年,首先是赫茲()在證明波動理論實驗中首次發(fā)覺的。當時,赫茲發(fā)覺,兩個鋅質(zhì)小球之一用紫外線照射,則在兩個小球之間就十分容易跳過電花。大概1900馬克思?布蘭科()對光電效應(yīng)做出最初解釋,并引出了光具有的能量包裹式能量)這一理論。他給這一理論怪罪成一個方程,也就是E=hf是一個常數(shù),也稱布蘭科常數(shù)('s就是光源的頻度。也就是說,光能的強弱是有其頻度而決定的。但就是布蘭科自己對于光線是包裹式的說法也不太肯定。1902)也對其進行了研究,強調(diào)光電效應(yīng)是金屬中的電子吸收了入射光的能量而從表面逸出的現(xiàn)象。但未能按照當時的理論加以解釋1905年,愛因斯坦26歲時提出光子假定,成功解釋了光電效應(yīng),因而獲得1921年諾貝爾化學(xué)獎。

他進一步推廣了布蘭科的理論,并導(dǎo)入公式,Ek=hf-W,W便是所需將電子從金屬表面上自由化的能量。而Ek呢就是電子自由后具有的勢能。1962年由約瑟夫森提出的測定的交流約瑟夫森效應(yīng)法10、由馮克利青于1980年發(fā)覺的量子霍爾效應(yīng)量子霍爾效應(yīng)法11、由日本國家化學(xué)實驗室的基布爾等人于1990年采用的直接測的通電動圈法12、用磁化率檢測普朗克常量(基于檢測弱磁物質(zhì)磁化率的基本原理使用學(xué)院化學(xué)實驗用的Gouy)磁天平)3.光電管為何要裝在暗盒中的緣由光電管裝在暗盒中一方面是避免光照射陰極,致使光電管的使用壽命增加;另一方面是,再用某一頻度的光照射時,排出了其他頻度光的干擾,提升檢測精度。也由此,在非檢測時,用赤道儀擋住窗口。4.入射光的硬度對光電流的大小有影響當某一光的頻度確定后,假如可以促使陰極板發(fā)生光電效應(yīng),當光硬度降低時,也即單位時間的光量子個數(shù)降低,于是就有單位時間被迸發(fā)出的電子個數(shù)會降低,于是光電流還會減小。當某一光的頻度不足以促使陰極板發(fā)生光電效應(yīng)