大家好!【物理生活】又來啦。今天給大家介紹一位英國物理學家,托馬斯·楊。

托馬斯·楊(1773—1829),英國物理學家,光波動說的創始人之一貝語網校,是物理學界的領軍人物,聞名于世,提出了光的波動說和潮汐說,著述頗豐,有《自然哲學與機械技術教程》、《自然哲學講義》等。

傳

托馬斯·楊于1773年6月13日出生于英國薩默塞特郡米爾沃頓的一個富裕的貴格會家庭。他從小受到良好的教育物理學家測量長度,他的天才從小就顯露出來。一個真正的神童。

楊百翰2歲學會讀書;4歲就能背誦英文名著和拉丁詩歌;9歲開始制造一些物理儀器;幾年后,他又學習了微積分,制成了顯微鏡和望遠鏡;14歲之前,他已掌握了10余種語言;21歲成為英國皇家學會會員;23歲獲得醫學博士學位;26歲提出自己的理論,這是楊百翰第一次在理論研究領域展現出自己的才華。

1829年,他轟轟烈烈的一生結束了,享年56歲,當時他還在編纂一本埃及語字典。

主要貢獻

楊氏雙縫實驗

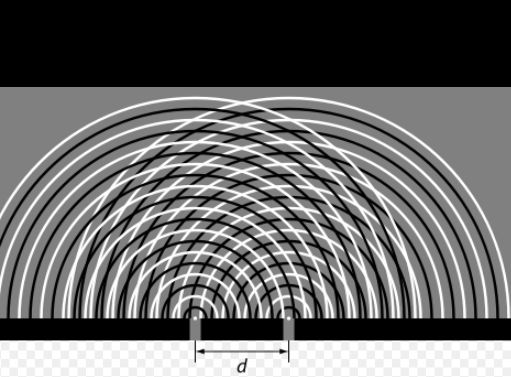

托馬斯·楊對物理學的最大貢獻,是他對光學,特別是光的波動性的研究。1801年,他進行了著名的楊氏雙縫實驗,發現了光的干涉性質物理學家測量長度,證明了光是以波的形式存在的,而不是牛頓()想象的光粒子,這項實驗被評為“物理學中最美麗的實驗”之一。20世紀初,物理學家將楊氏雙縫實驗結果與愛因斯坦的光量子假說結合起來,提出了光的波粒二象性,后來被德布羅意利用量子力學推廣到所有粒子。

楊氏模量

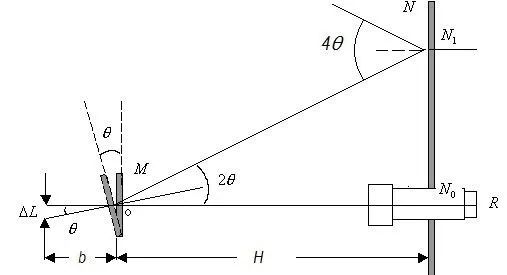

楊氏模量是材料力學中的一個術語,用來衡量物體的彈性。1807年,楊對“材料的彈性模量”作出了如下定義:“同種材料的圓柱體在其底面所受的壓力與一定壓縮程度下所受的重量之比,等于材料的長度與長度縮短量的比值。”如果把這里的圓柱理解為圓柱體單位底面積的重量,那么這個定義就是常用的楊氏彈性模量。他認識到剪切是一種彈性變形,稱之為橫向推力,并注意到材料對剪切的抵抗力不同于其對拉伸或壓縮的抵抗力,但他并沒有引入不同的剛度模量來表示材料對剪切的抵抗力。楊氏模量的引入曾被英國力學家AEH洛夫譽為科學史上的一個新紀元。

楊氏是分析彈性體沖擊效應的先驅,他指出當桿受到軸向沖擊、梁受到橫向沖擊時,可以從能量分析中得到定量結果。他還研究了材料的扭轉、偏心拉伸和壓縮等。在工程方面,他提出了船舶制造中船體強度的分析方法。楊氏在醫學方面研究血液流動,并首次用力學方法推導出脈搏波傳播速度的公式。

托馬斯·楊被譽為世界上最后一個無所不知的人。他的一生只有 56 年,但卻極其豐富和精彩。對于一個一生如此充滿熱情的天才,我們幾乎可以說,他生命中的每一天都沒有被浪費。

文:石雅然

排版:沈東文