75 年前,粒子物理學中一項看似不起眼的發(fā)現(xiàn)促使物理學家重新思考自然界最基本的對稱性。該發(fā)現(xiàn)者羅斯瑪麗·福勒(生于 1926 年)現(xiàn)年 98 歲,最近被母校布里斯托爾大學授予榮譽科學博士學位,此前她放棄了自己的博士學位以支持家人。學位授予儀式由布里斯托爾大學校長、諾貝爾獎獲得者保羅·納斯親自主持。正是在布里斯托爾,她的發(fā)現(xiàn)——K 介子衰變?yōu)槿齻€介子——最終引發(fā)了粒子物理理論的革命;該雜志將她的發(fā)現(xiàn)描述為“改寫物理定律的事件”。

宇宙射線的發(fā)現(xiàn)

第二次世界大戰(zhàn)前后的幾十年是粒子發(fā)現(xiàn)的黃金時期。1930年代,隨著中子、μ子(第二代輕子)和第一個反物質(zhì)粒子正電子的發(fā)現(xiàn),亞原子粒子的名單遠遠超出了電子和質(zhì)子。當時,布里斯托大學擁有一支世界領先的宇宙線物理團隊,在塞西爾·鮑威爾教授(1903-1969)的領導下,實驗室完善了利用照相膠片研究宇宙線的技術。在此之前,由于乳膠靈敏度較低,只能記錄一些能量較低、電離度較高的粒子,能量較高、電離度較低的粒子很容易被遺漏,減少了發(fā)現(xiàn)新粒子的機會。鮑威爾與合作者提高了乳膠的靈敏度,增加了乳膠的厚度,這樣帶電粒子穿過乳膠時就會被電離,顯影后就會出現(xiàn)黑色顆粒并留下軌跡。鮑威爾的實驗小組正在努力從宇宙射線中尋找新的基本粒子。

1947年留學之路,塞西爾·鮑威爾證實了介子家族中最輕的粒子——π介子的存在。而早在1934年,日本物理學家湯川秀樹(1907-1981)就預言了π介子的存在。湯川假設質(zhì)子和中子通過一定的場相互吸引,這就是π介子電相關 物理學家,它充當著強核力——強相互作用的殘余作用的載體。(介子由一對正反夸克組成,夸克之間的強相互作用是通過膠子傳遞的。)

1947 年 12 月,英國曼徹斯特大學的喬治·羅切斯特( ,1908-2001)和克利福德·巴特勒( ,1922-1999)將介子研究推向了新階段。他們仔細分析了 5000 張云室照片,發(fā)現(xiàn)了一種名為 theta 的奇特粒子——一種電中性的介子,可以衰變成兩個 π 介子。幾個月后,羅斯瑪麗又發(fā)現(xiàn)了一種與 theta 粒子非常相似的粒子。

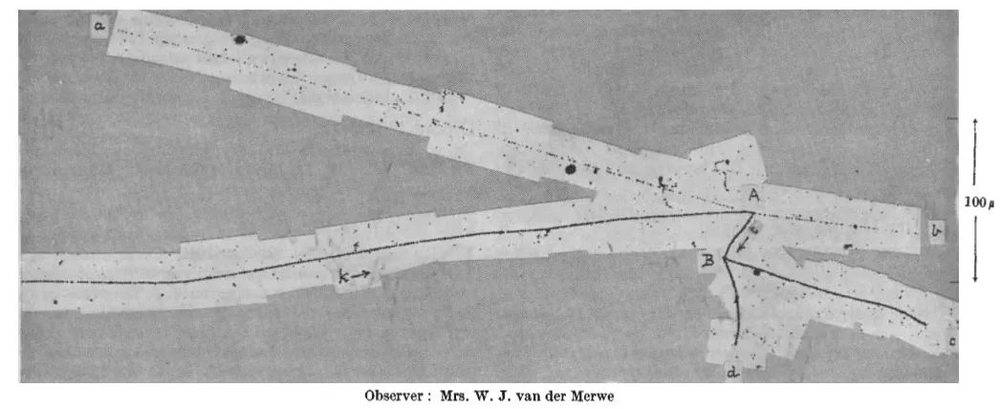

1948年,22歲的羅斯瑪麗是塞西爾·鮑威爾團隊的博士生。她的研究是在瑞士少女峰的高空實驗室中觀察暴露在宇宙射線下的感光乳劑照片,并通過分析乳劑照片中的粒子軌跡來研究高能粒子的反應過程。她發(fā)現(xiàn)了一些不尋常的東西——一種奇怪的粒子衰變?yōu)槿齻€介子。她后來回憶道:“我立刻意識到這是一個新發(fā)現(xiàn),意義重大。我們看到了以前從未見過的結果。”她觀察到的軌跡后來被標記為“k-track”,是未知粒子的證據(jù),當時被稱為τ介子。

令人費解的是,τ介子應該是曼徹斯特團隊之前看到的θ粒子的鏡像,兩者似乎在各個方面都完全相同:相同的質(zhì)量、相同的自旋等等。但它們衰變的方式完全不同:τ介子衰變成三個π介子,而θ介子衰變成兩個π介子。羅斯瑪麗的發(fā)現(xiàn)似乎打破了“鏡像對稱”,也稱為“宇稱對稱”,即兩個過程具有相反的宇稱。

羅斯瑪麗·福勒發(fā)現(xiàn)的“τ介子”的宇宙射線軌跡。“τ介子”在 A 點衰變?yōu)?π++π++π-,π- 隨后在 B 點分裂。丨圖片來源:,163,82(1949)。

在粒子加速器發(fā)展初期,這種拍攝宇宙射線乳劑照片的方法是研究高能粒子物理的主要實驗方法。羅斯瑪麗對自己的發(fā)現(xiàn)深信不疑,研究團隊進行了一段緊張的分析期。“在發(fā)表這一發(fā)現(xiàn)之前,需要進行大量的測量和計算。我們知道這是一個重要的發(fā)現(xiàn),所以我們非常努力地盡快完成一切。”羅斯瑪麗說。

羅斯瑪麗等人在短短時間內(nèi)寫了三篇論文,其中兩篇于1949年1月發(fā)表在《自然》雜志上。羅斯瑪麗是第一作者,用的是她原來的姓氏布朗(R.Brown)。這符合粒子物理論文按字母順序排列的慣例,也說明了她在這項工作中做出的重大貢獻。粒子物理學家花了近十年的時間,才真正解釋這個惱人的“θ-τ”悖論。

違反鏡像對稱

在此之前,人們普遍認為物理定律是左右對稱的,即任何物理過程的鏡像也是一個可能的物理過程。羅斯瑪麗的發(fā)現(xiàn)引起了科學家的興趣,他們開始更深入地研究“宇稱”,這種對稱性此前被認為是自然界的一個基本屬性。

在粒子物理學中,宇稱用量子數(shù)來表示,它描述了當空間軸反轉時粒子或場的行為。總宇稱是通過將過程不同階段涉及的所有粒子的宇稱數(shù)相乘來計算的。如果宇稱守恒,總宇稱就不會改變。

π介子的宇稱是-1,羅斯瑪麗發(fā)現(xiàn)的τ介子衰變成三介子的終態(tài),其宇稱也應該是-1。但θ衰變的兩介子的終態(tài)宇稱卻是+1。如果宇稱守恒,那么兩個過程中的初始粒子也必須具有不同的宇稱,因此應該是不同類型的粒子。但沒有一個理論能夠解釋為什么兩種不同類型的粒子具有完全相同的質(zhì)量。這就是著名的θ-τ之謎。

許多合作者效仿她,仔細研究云室照片,并用氣象氣球?qū)⒋罅空障嗳閯┧腿氪髿鈱樱瑢ふ?τ 介子的衰變跡象。到 1953 年,物理學家們已經(jīng)觀察到 11 次事件。勞倫斯伯克利國家實驗室 ( ) 的大型粒子加速器于 1954 年開始運行,到 1955 年已產(chǎn)生 35 次事件。大型粒子加速器為粒子物理研究提供了除宇宙射線之外的另一個重要研究工具。在此過程中,科學家引入了一種新的命名慣例:發(fā)現(xiàn)的第一個奇異粒子被稱為 K 介子,而 θ 和 τ 分別指衰變?yōu)閮蓚€和三個 π 介子的模式。

通過更加精確的測量,兩類K介子的質(zhì)量被證實相同,這讓θ-τ之謎更加撲朔迷離。1956年4月,粒子物理學家在紐約州羅切斯特召開會議,討論K介子以及這一時期發(fā)現(xiàn)的其他幾種令人費解的奇異粒子。雖然??羅斯瑪麗和鮑威爾沒有出席會議,但蓋爾曼(1929-2019)、費曼(1918-1988)等幾位杰出的科學家參加了會議。在蓋爾曼的回憶中,費曼和實驗物理學家馬丁·布洛克(1925-2016)住在同一個房間里,布洛克問他:“如果宇稱不守恒怎么辦?θ和τ難道不是同一個粒子嗎?”費曼也在會上提出了這個問題。

事實證明,沒有人能夠真正證明宇稱守恒,特別是在衰變的弱相互作用過程中。李政道和楊振寧也參加了這次會議。經(jīng)過仔細研究,他們發(fā)現(xiàn),事實上,宇稱在弱相互作用中是否守恒尚未得到檢驗。同年10月,他們發(fā)表了一篇論文,提出了幾種具體的實驗來檢驗宇稱是否守恒。起初,他們的論文受到質(zhì)疑,因為宇稱守恒早已是大多數(shù)物理學家的默認觀點;費曼甚至打了50倍的賭注,反對宇稱不守恒。

1956年,李與當時世界上衰變領域最權威的專家之一吳健雄討論了相關問題,吳健雄決定進行實驗。由于實驗的重要性,吳健雄放棄了籌劃已久的回國探親之行,組織實驗小組開始了詳細的實驗工作。他們通過觀察鈷-60的β衰變發(fā)現(xiàn),絕大多數(shù)末態(tài)電子的發(fā)射方向與鈷-60的極化方向相反。在吳的實驗中,強磁場使角動量的方向也就是自旋方向極化,原則上不限制末態(tài)電子的運動方向。因此,如果宇稱守恒,末態(tài)電子的方向也就是發(fā)射出的β射線在核極化方向的正負方向上應該有同等的可能性。然而,實驗只監(jiān)測了與核極化方向相反的射線,因此他們可以得出結論,宇稱守恒在弱相互作用中確實不成立。(編者注:參見)隨后,更多的實驗結果相繼出現(xiàn),直到無可否認,宇稱在弱相互作用中不守恒。

這個謎題的答案是,這兩個 K 介子是同一種粒子,而宇稱并不是自然界弱相互作用的基本對稱性。

吳的實驗非常巧妙,她還成功地證明了自然界破壞了另一種對稱性——C(電荷共軛??)對稱性,這意味著如果相互作用中的所有粒子都被它們的反粒子取代,這個過程應該以同樣的方式發(fā)生。這一發(fā)現(xiàn)讓物理學家們意識到,不僅宇稱守恒,而且自然界的一些其他假設對稱性也需要精確測試。“CP”——電荷守恒和宇稱守恒的組合,當時被認為是成立的,但后來在1964年的K介子衰變實驗中被證明是被破壞的。CP破壞比宇稱破壞具有更深層的含義,它可能與宇宙中物質(zhì)多于反物質(zhì)有關。

放棄宇稱守恒定律對物理學家產(chǎn)生了深遠的影響。羅斯瑪麗的發(fā)現(xiàn)改寫了粒子物理學的發(fā)展路徑,人們對基本粒子及其相互作用的認識,特別是對稱性這一基本概念發(fā)生了根本性的變化。時至今日,物理學家們?nèi)栽诶酶鞣N實驗研究粒子衰變中的對稱性破缺,尋找粒子物理標準模型之外的新物理。

瑪?shù)贍栠_效應

羅斯瑪麗的故事引發(fā)了一個問題:為什么很少有人聽說過她?原因之一可能是,在她那個時代,大多數(shù)物理系和科學界都很難實現(xiàn)性別平等。鮑威爾的實驗室是個例外。戰(zhàn)爭期間,男性必須服兵役,而鮑威爾在實驗室中使用的新科學方法當時正在開發(fā)中:使用乳劑技術對宇宙射線進行成像,這是一項勞動密集型工作。鮑威爾的實驗室收集了大量的宇宙射線照片,他雇傭了許多掃描員,其中大部分是女性,她們煞費苦心地搜索照片,并將任何不尋常或有趣的東西交給物理學家進行進一步分析。

羅斯瑪麗·福勒并不是一名掃描員。她是少數(shù)受邀攻讀物理學博士學位的女性之一,并獲得了一等學士學位——這對任何人來說都是一個非凡的成績,尤其是在那個年代。羅斯瑪麗在課余時間表現(xiàn)出了出色的科學天賦。她擅長數(shù)學,但對寫作不太感興趣,這可能與她的父親是英國皇家海軍工程師有關。她成為同年級唯一考上大學的女孩,并最終以漂亮的成績成為鮑威爾的研究生。

聰明果斷的她,加入小組后只休息了兩天,就于1947年6月開始工作。當她發(fā)現(xiàn)“τ介子”衰變時,第一個告訴的人是她的博士生同學彼得·福勒。“我們花了一些時間觀察和思考,享受發(fā)現(xiàn)的那一刻。然后我告訴了其他人,”她說。作為核物理學先驅(qū)歐內(nèi)斯特·盧瑟福(1871-1937)的孫子和量子物理學先驅(qū)拉爾夫·福勒(1889-1944;狄拉克的導師)的兒子,彼得·福勒是公認的天才青年物理學家。他比羅斯瑪麗大三歲,但比她晚一年入學,學業(yè)因服兵役而中斷。兩人于1949年結婚,羅斯瑪麗也在同一時間決定離開學術界。在羅斯瑪麗的大力支持下,她的丈夫彼得·福勒取得了非常杰出的事業(yè),并在宇宙射線的實驗探測方面取得了重要成果。

當被問及為何此后未完成博士學位就離開學術界時,羅斯瑪麗的回答很務實。當時生活困難,糧食和住房短缺,三個女兒需要照顧和支持,她認為彼得·福勒最好繼續(xù)從事物理學工作。羅斯瑪麗的女兒瑪麗·福勒回憶道:“我小時候就想成為一名物理學家。我的父母都是物理學家。物理學和研究是餐桌上的熱門話題!羅斯瑪麗影響了我們所有人——我們都對科學和數(shù)學充滿熱情。沒有人認為女孩做不到。”她現(xiàn)在是一位杰出的地球物理學家,曾擔任劍橋大學達爾文學院院長。由于羅斯瑪麗·福勒行動不便,學位授予儀式在劍橋大學達爾文學院舉行。

隨著時間的推移電相關 物理學家,在各種出版物中,羅斯瑪麗的貢獻經(jīng)常被歸功于她的丈夫或鮑威爾。但鮑威爾明確承認羅斯瑪麗對這一發(fā)現(xiàn)的重大貢獻。但這似乎是“瑪?shù)贍栠_”效應的一個例子,即女性科學家的貢獻經(jīng)常被忽視或歸功于男性同行。[瑪?shù)贍栠_效應以美國作家和活動家瑪?shù)贍栠_·喬斯林·蓋奇的名字命名。1870 年,她寫了一本名為《女性發(fā)明家》的小冊子,譴責當時普遍認為女性缺乏創(chuàng)造力和科學天賦的觀點。]

羅斯瑪麗并不是唯一一位被低估貢獻的科學家。鮑威爾因利用感光乳劑技術發(fā)現(xiàn)介子而獲得1950年諾貝爾物理學獎,但該技術的發(fā)明者、奧地利物理學家瑪麗埃塔·布勞(1894-1970)的貢獻卻被忽視了,盡管她后來多次被薛定諤提名為諾貝爾獎候選人;印度物理學家比巴·喬杜里(1913-1991)也在二戰(zhàn)期間在《自然》雜志上發(fā)表論文,公布了介子存在的證據(jù),她的工作比布勞更不為人所知……

如今,在發(fā)現(xiàn)這一秘密的 75 年后,羅斯瑪麗被授予榮譽博士學位,這證明她的重要貢獻將永遠被銘記。

參考:

[1][2][3][4][5]