水下通訊技術(shù)的分類、特征、應(yīng)用及其最新研究進(jìn)展

海洋覆蓋著地球三分之二的表面積,它是人類探求和研究的最前沿的領(lǐng)域之一。海洋除了在國際商業(yè)和漁業(yè)中飾演重要的角色,并且還包含了有關(guān)氣候的信息,以及大量亟需開發(fā)的資源。

水下無線通訊是研發(fā)海洋觀測系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù),利用海洋觀測系統(tǒng),可以采集有關(guān)海洋學(xué)的數(shù)據(jù),檢測環(huán)境污染,氣候變化海底異常水災(zāi)火山活動(dòng),探察海底目標(biāo),以及遠(yuǎn)距離圖象傳輸。水下無線通訊在軍事中也起到至關(guān)重要的作用,但是水下無線通訊也是水下傳感網(wǎng)路的關(guān)鍵技術(shù)。

水下無線通訊主要可以分成三大類:水下電磁波通訊、水聲通訊和水下量子通訊,它們具有不同的特點(diǎn)及應(yīng)用場合。

一、水下電磁波通訊⒈水下電磁波傳播特性

無線電波在海水中衰減嚴(yán)重宇宙 量子通訊,頻度越高衰減越大。水下實(shí)驗(yàn)表明:MOTE節(jié)點(diǎn)發(fā)射的無線電波在水下僅能傳播50~120cm。低頻短波無線電波水下實(shí)驗(yàn)可以達(dá)到6~8m的通訊距離。30~300Hz的超低頻電磁波對海水穿透能力可達(dá)100多米,但須要很長的接收天線,這在容積較小的水下節(jié)點(diǎn)上難以實(shí)現(xiàn)。為此,無線電波只能實(shí)現(xiàn)短距離的高速通訊,不能滿足遠(yuǎn)距離水下組網(wǎng)的要求。

不僅海水本身的特點(diǎn)對水下電磁波通訊的影響外,海水的運(yùn)動(dòng)對水下電磁波通訊同樣有很大的影響。水下接收點(diǎn)相移份量均值和均殘差均與選用電磁波的頻度有關(guān)。水下接收點(diǎn)相移份量的均值隨著接收點(diǎn)的平均深度的降低而線性減小,電場相移份量的均殘差大小受海浪的波動(dòng)大小影響,海浪運(yùn)動(dòng)的隨機(jī)性造成了電場相移份量的標(biāo)準(zhǔn)差呈對數(shù)指數(shù)分布。

⒉傳統(tǒng)的水下電磁波通訊

電磁波作為最常用的信息載體和窺探手段,廣泛應(yīng)用于陸上通訊、電視、雷達(dá)、導(dǎo)航等領(lǐng)域。20世紀(jì)上半葉,人們?nèi)匀恢荚谟趯⒛M通訊移至水底。水下電磁通訊可溯源至第一次世界大戰(zhàn)期間,當(dāng)時(shí)的歐洲最先使用電磁波進(jìn)行了艦艇通訊實(shí)驗(yàn)。第二次世界大戰(zhàn)期間,德國科學(xué)研究發(fā)展局曾對潛水員間的短距離無線電磁通訊進(jìn)行了研究,但因?yàn)樗纂姶挪ǖ膰?yán)重衰減,實(shí)用的水下電磁通訊一度被覺得難以實(shí)現(xiàn)。

直到60年代,甚低頻(VLF)和超低頻(SLF)通訊才開始被各國空軍大量研究。甚低頻的頻度范圍在3~30kHz,其似乎可覆蓋幾千米的范圍,但僅能為水下10~15米深度的艦艇提供通訊。由反偵查及潛航深度要求,超低頻(SLF)通訊系統(tǒng)投入研發(fā)。SLF系統(tǒng)的頻度范圍為30~300Hz,印度和巴基斯坦等國采用76Hz和82Hz附近的典型頻度,可實(shí)現(xiàn)對水下超過80米的軍艦進(jìn)行指揮通訊,因而超低頻通訊承當(dāng)著重要的戰(zhàn)略意義。并且,SLF系統(tǒng)的地基天線達(dá)幾十千米,拖曳天線寬度也超過千米,發(fā)射功率為兆瓦級,通訊速度高于1bp,僅能下達(dá)簡單指令,難以滿足高傳輸速度需求。

⒊水下無線射頻通訊

射頻(RF)是對頻度低于10kHz,才能幅射到空間中的交流變化的高頻電磁波的簡稱。射頻系統(tǒng)的通訊質(zhì)量有很大程度上取決于調(diào)制方法的選定。前期的電磁通訊一般采用模擬調(diào)制技術(shù),極大地限制了系統(tǒng)的性能。近些年來,數(shù)字通訊日漸發(fā)展。相比于模擬傳輸系統(tǒng),數(shù)字調(diào)制混頻具有更強(qiáng)的抗噪音性能、更高的信道耗損容忍度、更直接的處理方式(數(shù)字圖象等)、更高的安全性,可以支持信源編碼與數(shù)據(jù)壓縮、加密等技術(shù),并使用差錯(cuò)控制編碼糾正傳輸偏差。使用數(shù)字技術(shù)可將-以下的弱訊號從存在的嚴(yán)重噪音的調(diào)制訊號中譯碼下來,在衰減容許的情況下,才能采用更高的工作頻度,因而射頻技術(shù)應(yīng)用于淺水近距離通訊成為可能。這對于滿足快速下降的近距離高速信息交換需求,具有重大的意義。

對比其他近距離水下通訊技術(shù),射頻技術(shù)具有多項(xiàng)優(yōu)勢:

⑴通信速度高。可以實(shí)現(xiàn)水下近距離,高速率的無線雙工通訊。近距離無線射頻通訊可采用遠(yuǎn)低于水聲通訊(50kHz以下)和甚低頻通訊(30kHz以下)的擴(kuò)頻頻度。若借助以上的工作頻度,配合正交幅度調(diào)制(QAM)或多擴(kuò)頻調(diào)制技術(shù),將使以上的數(shù)據(jù)的高速傳輸成為可能。

⑵抗噪音能力強(qiáng)。不受近水水域海浪噪音、工業(yè)噪音以及自然光幅射等干擾,在混濁、低可見度的惡劣水下環(huán)境中,水下高速電磁通訊的優(yōu)勢尤其顯著。

⑶水下電磁波的傳播速率快,傳輸延后低。頻度低于10kHz的電磁波,其傳播速率比聲波高100倍以上,且隨著頻度的降低,水下電磁波的傳播速率迅速降低。由此可知,電磁通訊將具有較低的延后,受時(shí)延效應(yīng)和多普勒串?dāng)_的影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于水聲通訊。

⑷低的界面及障礙物影響。可輕易穿透水與空氣分界面,甚至泥巖與浮冰蓋,實(shí)現(xiàn)水下與岸上通訊。對于隨機(jī)的自然與人為遮擋,采用電磁技術(shù)都可與陰影區(qū)內(nèi)單元順利構(gòu)建通訊聯(lián)接。

⑸無須精確對準(zhǔn),系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單。與激光通訊相比,電磁通訊的對準(zhǔn)要求顯著增加,無須精確的對準(zhǔn)與跟蹤環(huán)節(jié),省去復(fù)雜的機(jī)械調(diào)節(jié)與轉(zhuǎn)動(dòng)單元,因而電磁系統(tǒng)容積小,利于安裝與維護(hù)。

⑹功耗低,供電便捷。電磁通訊的高傳輸比特率促使單位數(shù)據(jù)量的傳輸時(shí)間降低,幀率增加。同時(shí),若采用磁禍合天線,可實(shí)現(xiàn)無硬聯(lián)接的高效電磁能量傳輸,大大降低了水下封閉單元的工作時(shí)間,有利于分布式傳感器網(wǎng)路應(yīng)用。

⑺安全性高。對于軍事上已廣泛采用的水聲對抗干擾免疫。除此之外,電磁波較高的水下衰減,才能提升水下通訊的安全性。

⑻對水生生物無影響。愈加有利于生態(tài)保護(hù)。

⒋水下電磁波通訊的新進(jìn)展

水下低頻射頻通訊其實(shí)能實(shí)現(xiàn)長距離通訊,但其發(fā)信臺站非常龐大,天線極長,抗毀能力差。1000公里波長的超短波電臺,通常都用1/8波長天線,天線寬度達(dá)到125公里。諸如,日本1986年建成并投入使用的超短波電臺天線矗立135公里。

因此,美DARPA欲采用新的方式,研究使用數(shù)百赫茲~3千赫茲的特低頻(ULF)電磁波和3~30千赫茲的甚低頻(VLF)電磁波在水下傳輸訊號,項(xiàng)目名稱為“機(jī)械天線”(AMEBA)。其根本目的是開發(fā)微型、全新的ULF/VLF訊號發(fā)射機(jī),單兵在陸上、水中、地下均可攜帶。AMEBA項(xiàng)目研制經(jīng)費(fèi)約為2300萬歐元,按計(jì)劃應(yīng)于2017財(cái)年第3季度即將啟動(dòng),共分為三個(gè)階段,第一階段為期18個(gè)月,第二階段為期15個(gè)月,第三階段為期12個(gè)月,將在大概4年的時(shí)間里推出產(chǎn)品。

近些年來,日本在水下聲通訊基礎(chǔ)技術(shù)領(lǐng)域取得了豐碩的成果,編碼技術(shù)、信道均衡技術(shù)、糾錯(cuò)及安全傳輸方面均取得重大進(jìn)展。同時(shí)在電磁通訊、光通訊等非聲通訊基礎(chǔ)技術(shù)領(lǐng)域也舉辦了大量的研究工作,取得了一定的進(jìn)展,為后續(xù)方案設(shè)計(jì)和研制奠定了良好的基礎(chǔ)。2016年底至2017年初,美空軍和DARPA等機(jī)構(gòu),面對實(shí)際作戰(zhàn)場景,在水下聲通訊、無線電通訊、光通訊等領(lǐng)域均布署了重大應(yīng)用項(xiàng)目。一方面得益于近些年基礎(chǔ)技術(shù)的積累,一方面充分借助空軍、DARPA那些善于借助創(chuàng)新思維、攻克困局技術(shù)、形成顛覆性作戰(zhàn)能力的機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢,上述重大項(xiàng)目落地指日可待,未來很可能突破水下通訊和跨域通訊的困局。

二、水聲通訊

水聲通訊是其中最成熟的技術(shù)。聲波是水底信息的主要載體,己廣泛應(yīng)用于水下通訊、傳感、探測、導(dǎo)航、定位等領(lǐng)域。聲波屬于機(jī)械波(縱波),在水下傳輸?shù)挠嵦査p小(其衰減率為電磁波的千分之一),傳輸距離遠(yuǎn),使用范圍可從幾百米延展至幾十公里,適用于室溫穩(wěn)定的深水通訊。

⒈水聲信道的特點(diǎn)

聲波在水面附近的典型傳播速度為1520m/s,比電磁波的速度低5個(gè)數(shù)目級,與電磁波和光波相比較,聲波在海水中的衰減小得多。

水聲通訊系統(tǒng)的性能受復(fù)雜的水聲信道的影響較大。水聲信道是由海洋及其邊界構(gòu)成的一個(gè)特別復(fù)雜的介質(zhì)空間,它具有內(nèi)部結(jié)構(gòu)和奇特的上下表面,能對聲波形成許多不同的影響。

⑴多徑效應(yīng)嚴(yán)重。當(dāng)傳輸距離小于水深時(shí),同一雜波內(nèi)從不同路徑傳輸?shù)穆暡ǎ瑫?huì)因?yàn)槁窂綄挾鹊牟顒e,形成能量的差別和時(shí)間的延后使訊號串?dāng)_,致使波形的碼間干擾。當(dāng)帶寬為4kHz時(shí),巧米的路徑差即會(huì)導(dǎo)致10納秒的信噪比,使每位訊號并發(fā)40個(gè)干擾訊號。這是限制數(shù)據(jù)傳輸速率并降低誤分辨率的主要誘因。

⑵環(huán)境噪音影響大。干擾水聲通訊的噪音包括沿岸工業(yè)、水面作業(yè)、水下動(dòng)力、水生生物形成的活動(dòng)噪音,以及水面波浪、波濤拍岸、暴風(fēng)雨、氣泡帶來的自然噪音。這種噪音會(huì)嚴(yán)重影響訊號的雜訊。

⑶通信速度低。水下聲信道的隨機(jī)變化特點(diǎn),造成水下通訊帶寬非常有限。短距離、無時(shí)延效應(yīng)下的帶寬很難超過50kHz,雖然采用16-QAM等多擴(kuò)頻調(diào)制技術(shù),通訊速度只有Ikbps-。當(dāng)工作于復(fù)雜的環(huán)境中,通訊速度可能會(huì)高于Ikbps。

⑷多普勒效應(yīng)、起伏效應(yīng)等。由發(fā)送與接收節(jié)點(diǎn)間的相對位移形成的多普勒效應(yīng)會(huì)造成擴(kuò)頻偏斜及訊號幅度的增加,與擴(kuò)頻效應(yīng)并發(fā)的多普勒頻展將影響信息解碼。水媒質(zhì)內(nèi)部的隨機(jī)性不平整,會(huì)使聲訊號形成隨機(jī)的起伏,嚴(yán)重影響系統(tǒng)性能。

⑸其他。聲波幾乎難以跨越水與空氣的界面?zhèn)鞑ィ宦暡ㄊ軡穸取Ⅺ}度等參數(shù)影響較大;隱蔽性差;聲波影響水下生物,造成生態(tài)破壞。

⒉水聲通訊技術(shù)

水聲信道一個(gè)非常復(fù)雜的時(shí)延傳輸?shù)男诺溃黔h(huán)境噪音高帶寬窄可適用的擴(kuò)頻頻度低以及傳輸?shù)男旁氡却蟆榱丝朔@種不利誘因,并盡可能地提升帶寬借助效率,早已出現(xiàn)多種水聲通訊技術(shù)。

⑴單邊帶調(diào)制技術(shù)。世界上第一個(gè)水聲通訊系統(tǒng)是日本陸軍水聲實(shí)驗(yàn)室于1945年研發(fā)的水下電話,主要用于導(dǎo)彈之間的通訊。該模擬通訊系統(tǒng)使用單邊帶調(diào)制技術(shù),擴(kuò)頻頻段為8~15kHz,工作距離可達(dá)幾公里。

⑵頻移鍵控(FSK)。頻移鍵控的通訊系統(tǒng)從上世紀(jì)70年代后期開始出現(xiàn)到目前,在技術(shù)上逐步提高頻移鍵控須要較寬的頻帶長度,單位帶寬的通訊速度低,并要求有較高的碼率。

⑶相移鍵控(PSK)。上世紀(jì)80年代初,水下聲通訊中開始使用相移鍵控調(diào)制方法。相移鍵控系統(tǒng)大多使用差分相移鍵控方法進(jìn)行調(diào)制,接收端可以用差分相干方法譯碼。采用差分相干的差分調(diào)相不須要相干擴(kuò)頻,并且在抗頻漂、抗時(shí)延效應(yīng)及抗相位慢晃動(dòng)方面,都優(yōu)于采用非相干譯碼的絕對調(diào)相。但因?yàn)閰⒖枷辔恢性胍舻挠绊懀乖胍裟芰τ兴鲩L。

近些年來,水聲通訊在以下兩個(gè)方面取得了很大的進(jìn)步:

⑷多擴(kuò)頻調(diào)制技術(shù)。

⑸多輸入多輸出技術(shù)。

⒊水聲通訊的新突破

作為主要的水下通訊方法,水聲通訊的技術(shù)難度很大,核心問題就是由水聲信道的時(shí)變性和空變性所帶來的強(qiáng)干擾問題,需采用有效的多普勒補(bǔ)償舉措,確保低誤分辨率,提升傳輸速度和通訊距離,用于軍用目的還要考慮信息傳遞的安全和多址接入等問題。2017年水聲通訊技術(shù)出現(xiàn)突破性發(fā)展,通訊速度提升,通訊距離減小,并出臺了首部水聲通訊標(biāo)準(zhǔn)。

⑴韓國水聲通訊技術(shù)現(xiàn)傳輸距離突破

2017年5月,美國水下聲通訊技術(shù)試驗(yàn)實(shí)現(xiàn)傳輸距離突破,水深100米通訊距離達(dá)到30千米,比現(xiàn)有技術(shù)傳輸距離提升了2倍以上。

⑵美國伯克利實(shí)驗(yàn)室研制軌道角動(dòng)量復(fù)用技術(shù),實(shí)現(xiàn)深海水聲通訊速度8倍提高

2017年6月,英國勞倫斯伯克利國家實(shí)驗(yàn)室完成螺旋聲波多路復(fù)用技術(shù)陸上實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證了聲波訊號高效并行傳輸技術(shù)可行性,實(shí)現(xiàn)通訊速度8倍提高,為破解遠(yuǎn)距離水聲通訊速度低的困局提供了新途徑。

水聲通訊(非常是200米及以上距離)的可用帶寬限制在20KHz以內(nèi)的頻度范圍,這些低頻限制了數(shù)據(jù)傳輸率,只能達(dá)到每秒幾十kb的速率。研究人員創(chuàng)造性地采用了廣泛應(yīng)用于聯(lián)通和計(jì)算機(jī)網(wǎng)路中的多路復(fù)用技術(shù)理念,將多路復(fù)用軌道角動(dòng)量首次應(yīng)用于聲學(xué)通訊,在單個(gè)頻度上包裝更多的信道,明顯增強(qiáng)了信息傳輸速度。

這項(xiàng)研究在高速聲學(xué)通訊方面具有巨大潛力。這項(xiàng)技術(shù)一旦應(yīng)用,可成倍提升水聲通訊容量,在海洋表面以下本來只能發(fā)送文字信息,而擴(kuò)展容量后甚至可以傳輸高清影片。該創(chuàng)新方案將造福潛水員、海洋調(diào)查船、遠(yuǎn)程海洋檢測器、深海機(jī)器人,為導(dǎo)彈、無人潛航器等裝備武器水下通訊能力帶來急劇躍升。

⑶北約推出首個(gè)國際層面認(rèn)可的水下通訊合同

俄軍于2017年5月2日推出首個(gè)國際層面認(rèn)可的水下通訊合同–JANUS合同。

JANUS合同實(shí)際是一套將信息編碼為聲音的方式,可以很便捷地整合涉足用或民用、北約或非俄軍系統(tǒng)中,用于反艦戰(zhàn)、反水雷戰(zhàn)、海上保衛(wèi)及救援等行動(dòng)。該合同的采納將改變不同國家、制造商的水下系統(tǒng)難以兼容的現(xiàn)況。

三、水下量子通訊⒈水下激光通訊

水下激光通訊技術(shù)借助激光擴(kuò)頻傳輸信息。因?yàn)椴ㄩL450nm~530nm的藍(lán)綠激光在水下的衰減較其他光波段小得多,因而藍(lán)綠激光作為窗口波段應(yīng)用于水下通訊。藍(lán)綠激光通訊的優(yōu)勢是擁有幾種方法中最高傳輸速度。在超近距離下,其速度可抵達(dá)級。藍(lán)綠激光通訊方向性好,接收天線較小。藍(lán)綠激光水下通訊具有海水穿透能力強(qiáng)、數(shù)據(jù)傳輸速度快、方向性好、設(shè)備輕巧且抗查獲和抗核幅射影響能力好等優(yōu)點(diǎn),得到快速發(fā)展和廣泛研究業(yè)界和軍事部門仍然在持續(xù)研究。

70年代初,水下激光技術(shù)的軍事研究開始遭到注重。90年代初,蘇軍完成了中級階段的藍(lán)綠激光通訊系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)。但激光通訊目前主要應(yīng)用于衛(wèi)星對潛通訊,水下收發(fā)系統(tǒng)的研究滯后。藍(lán)綠激光應(yīng)用于淺水近距離通訊存在固有難點(diǎn):

⑴散射影響。水底漂浮顆粒及底棲生物會(huì)對光形成顯著的散射作用,對于混濁的淺水近距離傳輸,水下粒子引起的散射比空氣中要強(qiáng)三個(gè)數(shù)目級,透過率顯著減少。

⑵光訊號在水底的吸收效應(yīng)嚴(yán)重。包括水媒質(zhì)的吸收、溶解物的吸收及漂浮物的吸收等。

⑶背景幅射的干擾。在接收訊號的同時(shí),來自海面外的強(qiáng)烈自然光,以及水下生物的幅射光也會(huì)對接收雜訊產(chǎn)生干擾。

⑷高精度瞄準(zhǔn)與實(shí)時(shí)跟蹤困難。淺水區(qū)域活動(dòng)繁雜,聯(lián)通的收發(fā)通訊單元,在水下保持實(shí)時(shí)對準(zhǔn)非常困難。但是因?yàn)榧す庵荒苓M(jìn)行視距通訊,兩個(gè)通訊點(diǎn)間隨機(jī)的遮擋還會(huì)影響通訊性能。

由以上剖析可知,因?yàn)楣逃械膫鬏斕攸c(diǎn),水聲通訊和激光通訊應(yīng)用于淺水領(lǐng)域近距離高速通訊時(shí)遭到局限。

目前,對潛藍(lán)綠激光通訊最大穿透海水深度可達(dá)到600米,遠(yuǎn)比甚低頻和特低頻等射頻訊號強(qiáng),且數(shù)據(jù)傳輸速度可達(dá)100Mb/s量級,遠(yuǎn)低于射頻訊號。其不足之處在于光源易被敵軍的可視偵察手段窺探,且通訊設(shè)備復(fù)雜,技術(shù)難度較大。目前基本上尚處于研發(fā)、試用階段,前景堪憂。

2017年7月,業(yè)界在在藍(lán)綠激光水下無線通訊中取得了突破性進(jìn)展。俄羅斯國立海洋研究開發(fā)機(jī)構(gòu)在臺灣防衛(wèi)省的資金支持下在水深700米至800米的海洋環(huán)境完成了水下聯(lián)通物體間藍(lán)綠激光無線通訊,通訊距離超過100米,通訊速度達(dá)20MbB/s(這一速率可實(shí)時(shí)傳輸視頻畫面)。這喻示著該技術(shù)向?qū)嵱没诌~出堅(jiān)實(shí)的一步。這一技術(shù)將來有望應(yīng)用于海底偵測等水下作業(yè)、海底觀測儀器與船舶及無人機(jī)之間的通訊以及導(dǎo)彈通訊等軍事領(lǐng)域。

⒉水下中微子通訊

中微子是一種穿透能力很強(qiáng)的粒子,靜止質(zhì)量幾乎為零,且不帶電荷宇宙 量子通訊,它大量存在于陽光、宇宙射線、地球大氣層的撞擊以及巖石中,50年代中期,人們在實(shí)驗(yàn)室中也發(fā)覺了它。

通過實(shí)驗(yàn)證明,中微子集聚運(yùn)動(dòng)的粒子束具有兩個(gè)特征:

⑴它只參與原子核衰變時(shí)的弱互相斥力,卻不參與重力、電磁力以及質(zhì)子和中子結(jié)合的強(qiáng)互相斥力,因而,它可以直線高速運(yùn)動(dòng),方向性極強(qiáng);

⑵中微子束在水底穿越時(shí),會(huì)形成光電效應(yīng),發(fā)出微弱的白色閃光,且衰減極小。

采用中微子束通訊,可以確保點(diǎn)對點(diǎn)的通訊,它方向性好,保密性極強(qiáng),不受電磁波的干擾,衰減極小。據(jù)測定,用高能加速器形成高能中微子束,穿透整個(gè)月球后,衰減不足千分之一,也就是說,從南非洲發(fā)出的中微子束,可以直接穿透月球抵達(dá)南京,而中間不需衛(wèi)星和中繼站。另外,中微子束通訊也可以應(yīng)用到諸如對潛等水下通訊,發(fā)展前景十分寬廣,但因?yàn)榧夹g(shù)比較復(fù)雜,目前還逗留在實(shí)驗(yàn)室階段。

⒊水下量子通訊的新發(fā)展

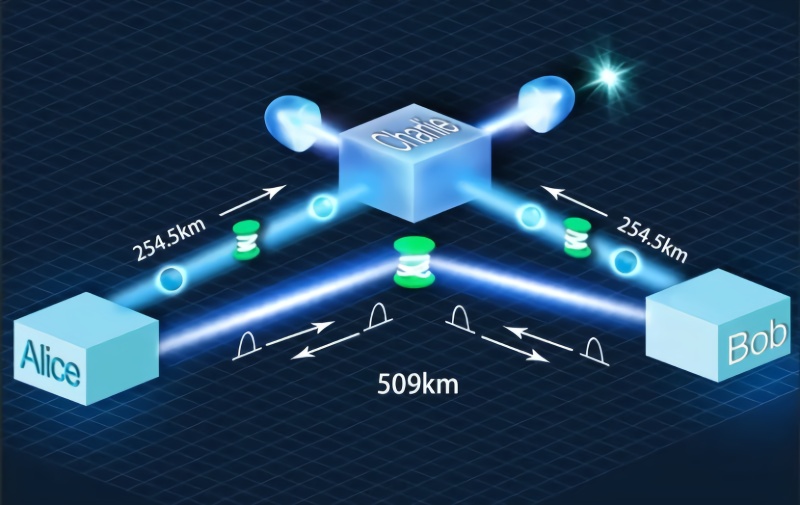

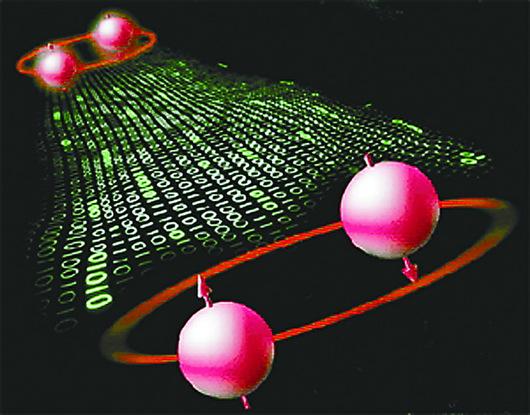

量子通訊技術(shù)是以單光子為信息載體,結(jié)合量子疊加和量子不可克隆等量子力學(xué)基本數(shù)學(xué)原理,和通訊與系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)科學(xué),以及光科學(xué)與工程等學(xué)科交叉融合發(fā)展上去的新一代信息技術(shù)。量子通訊有望幫助人類實(shí)現(xiàn)真正意義的無條件安全的保密通訊,在未來的金融、軍事、公共信息安全等方面詮釋出極大的發(fā)展前景,已成為未來信息技術(shù)發(fā)展的重要戰(zhàn)略性方向之一。基于光纖和自由空間大氣信道的量子通訊早已被證明是可行的,近些年來得到了長足的發(fā)展。但是覆蓋了月球70%的海洋是否可以被用作量子信道依然是未知的。缺乏了海洋,全球化的量子通訊網(wǎng)是不完整的。

不久前,北京交通學(xué)院金賢敏團(tuán)隊(duì)成功實(shí)現(xiàn)了首個(gè)海水量子通訊實(shí)驗(yàn),觀察到了光子極化量子態(tài)和量子糾纏可以在高耗損和高散射的海水中保持量子特點(diǎn),國際上首次實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了水下量子通訊的可行性,這標(biāo)志著向未來構(gòu)建水下以及空海一體量子通訊網(wǎng)路邁出了重要一步。證明了量子通訊技術(shù)除了可以“上天、入地”,還可以“下海”。

首先,是海水對光的耗損問題。在海水中,很強(qiáng)的吸收和散射看上去對光的傳輸十分不利,這也是為何海水乍看上去并不是做為量子通訊的好的介質(zhì)。克服這個(gè)困難的方式是借助405nm的光子,這個(gè)波段坐落海水的“藍(lán)綠窗口”,在此窗口內(nèi),海水的吸收較其他波段要弱。為了驗(yàn)證海水作為量子通訊信道的可行性,并不失通常性,她們在提取海水樣本時(shí),均取自上海市到獐子島之間沿岸海域不同位置的表層海水(見右圖)。

其次,是量子態(tài)在海水中的抗干擾能力。對應(yīng)精典信息中的比特,量子比特是量子通訊的基本單元。那經(jīng)過海水信道以后,量子比特能夠“存活”下來呢?實(shí)驗(yàn)給出的回答是肯定的。研究人員借助光子的極化做編碼,海水是一種各向同性介質(zhì),因而不會(huì)有很強(qiáng)的退極化效應(yīng),這就為極化編碼的量子比特穿越海水提供了前提。實(shí)驗(yàn)也驗(yàn)證了光子的極化能在海水分子的多次碰撞中存活并傳輸,任何發(fā)生退極化的光子都可以通過混頻的形式給以濾除。

據(jù)悉,這次實(shí)驗(yàn)還借助量子過程層析來描畫海水信道中初末態(tài)轉(zhuǎn)化的化學(xué)過程,實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示海水信道的綜合作用類似于一個(gè)單位矩陣,雖然經(jīng)歷了海水巨大的信道耗損,只要有少量的單光子存活出來,極化編碼的光子只會(huì)遺失,而不會(huì)發(fā)生不可接受的量子比特翻轉(zhuǎn),依然可以被用于構(gòu)建安全秘鑰。

最后,我們實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了光子的糾纏特點(diǎn)能夠在海水信道中保持出來。量子糾纏作為一種重要的資源,被廣泛應(yīng)用于量子信息科學(xué),包括量子通訊、量子隱型傳態(tài)等。為此,研究海水對糾纏源品質(zhì)影響,是探求未來海水量子通訊實(shí)用化十分重要的一步。

四、水下無線通訊的應(yīng)用

海洋、湖泊等水下區(qū)域不但蘊(yùn)涵著豐富的資源,也與人類社會(huì)的發(fā)展構(gòu)成直接的關(guān)聯(lián)。在傳統(tǒng)的陸空通訊網(wǎng)路日趨健全的明天,水下通訊的應(yīng)用正在逐步增多。有纜通訊方法使目標(biāo)的活動(dòng)區(qū)域大大遭到限制,且安裝、使用、維護(hù)冗長高昂,因而不易于水下節(jié)點(diǎn)間的動(dòng)態(tài)通訊。

水下通訊通常是指水上實(shí)體與水下目標(biāo)(導(dǎo)彈、無人潛航器、水下觀測系統(tǒng)等)的通訊或水下目標(biāo)之間的通訊。水下通訊主要應(yīng)用聲波、低頻無線電和光波作為信息載體。水下無線通訊是以水為媒質(zhì),借助不同方式的擴(kuò)頻傳輸數(shù)據(jù)、指令、語音、圖像等信息的技術(shù),其應(yīng)用方向主要有:

⑴潛水員、無人潛航器(AUV)、水下機(jī)器人等水下運(yùn)動(dòng)單元平臺間的信息交換。

⑵海岸測量、水下節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)采集、導(dǎo)航與控制、水下生態(tài)保護(hù)檢測等三維分布式傳感器網(wǎng)應(yīng)用。

⑶水下傳感器網(wǎng)、水下潛航單元與海面及陸上控制或中轉(zhuǎn)平臺間的通訊。可見,水下無線通訊技術(shù)在民用、科研及軍事領(lǐng)域中前景遼闊。因?yàn)樗聫?fù)雜的時(shí)空環(huán)境,通訊系統(tǒng)的有效信息傳輸率常常成為困局,這與不斷下降的水下通訊需求產(chǎn)生矛盾。諸如,潛航器的控制須要以上的數(shù)據(jù)率,水下傳感器組網(wǎng)的數(shù)據(jù)率需求將超過8kps,而傳輸聲音、圖像信息則須要更高的數(shù)據(jù)傳輸速度。因?yàn)閭鞑ッ劫|(zhì)的不同采用陸地、空氣中常用的微波、超短波通訊方法,將帶來極大的衰減。因而,找尋更速的無線通訊技術(shù),成為水下通訊研究領(lǐng)域的核心目標(biāo)之一。

水下磁感應(yīng)通訊、水下中微子通訊和引力波通訊就是人們不斷探求開掘出的新型水下通訊技術(shù),具有更優(yōu)良的性能潛質(zhì)。磁感應(yīng)通訊是采用磁場為載體,通過改變磁場硬度進(jìn)行信息傳輸,水下磁感應(yīng)通訊具有隱蔽性強(qiáng)和傳輸速度高等特點(diǎn)優(yōu)勢;中微子雜波可以在任何物質(zhì)里以光速獨(dú)往獨(dú)來,水下中微子通訊保密性極強(qiáng),衰減極小,可讓相距遙遠(yuǎn)的兩艘軍艦施行不間斷的通訊聯(lián)接,讓在深海任意深度活動(dòng)的導(dǎo)彈直接與陸上的指揮中心聯(lián)系,在未來將有重要的戰(zhàn)略用途,尤其在有線通訊遭到破壞、無線通訊又遭到強(qiáng)烈干擾的情況下;引力波是一種以光速傳播的橫波,具有很強(qiáng)的穿透力,沒有任何物質(zhì)能抵擋住引力波的傳播,在水底傳播距離超過,將是大有發(fā)展前景的未來水下通訊技術(shù)。

近五年來,業(yè)界和軍事部門在水聲通訊、光通訊、射頻通訊等傳統(tǒng)水下通訊領(lǐng)域的研究不斷取得突破性進(jìn)展:德軍探求特低頻/甚低頻(ULF/VLF)水下通訊技術(shù)新實(shí)現(xiàn)方式;日本業(yè)界在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下實(shí)現(xiàn)了隱秘性很強(qiáng)的水下磁感應(yīng)通訊;2017年北京交通學(xué)院金賢敏團(tuán)隊(duì)成功完成了海水量子通訊實(shí)驗(yàn),首次驗(yàn)證了水下量子通訊的可行性通訊距離可達(dá)數(shù)百米,向未來構(gòu)建水下及空海一體量子通訊網(wǎng)路邁出重要一步。

五、結(jié)語

水下無線通訊有三大類:水下電磁波通訊、水聲通訊和水下量子通訊,它們具有不同的特點(diǎn)及應(yīng)用場合。

盡管電磁波在水底的衰減較大,但受水文條件影響甚少,致使水下電磁波通訊相當(dāng)穩(wěn)定。水下電磁波通訊的發(fā)展趨勢為:既要提升發(fā)射天線幅射效率,又要降低發(fā)射天線的等效帶寬,使之在降低幅射場強(qiáng)的同時(shí)提升傳輸速度;應(yīng)用微弱訊號放大和測量技術(shù)抑制和處理內(nèi)部和外部的噪音干擾,優(yōu)選調(diào)制譯碼技術(shù)和編譯碼技術(shù)來提升接收機(jī)的靈敏度和可靠性。據(jù)悉,已有些學(xué)者在研究超窄帶理論與技術(shù),力爭獲得更高的頻帶借助率;也有學(xué)者正尋求能夠突破香農(nóng)極限的科學(xué)根據(jù)。

因?yàn)槁暡ㄔ谒椎乃p最小,水聲通訊適用于中長距離的水下無線通訊。在目前及將來的一段時(shí)間內(nèi),水聲通訊是水下傳感網(wǎng)路當(dāng)中主要的水下無線通訊方法。并且水聲通訊技術(shù)的數(shù)據(jù)傳輸率較低,因而通過克服擴(kuò)頻效應(yīng)等不利誘因的手段,達(dá)到提升帶寬借助效率的目的將是未來水聲通信技術(shù)的發(fā)展方向。

水下光通訊具有數(shù)據(jù)傳輸率高的優(yōu)點(diǎn),而且水下光通訊受環(huán)境的影響較大克服環(huán)境的影響是將來水下光通訊技術(shù)的發(fā)展方向。

重慶交通學(xué)院金賢敏團(tuán)隊(duì)成功實(shí)現(xiàn)首個(gè)海水量子通訊實(shí)驗(yàn),在國際上首次驗(yàn)證了水下量子通訊的可行性,為量子通訊技術(shù)上天、入地、下海的未來圖景添上了濃墨工筆的一筆。金賢敏團(tuán)隊(duì)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示,可預(yù)期的水下量子通訊最遠(yuǎn)距離可達(dá)數(shù)百米,足以對水下百米量級的艦艇和傳感器網(wǎng)路節(jié)點(diǎn)等進(jìn)行保密通訊,因而在軍事和高商業(yè)絕密領(lǐng)域大顯身手。

她們在實(shí)驗(yàn)中選擇光子的極化作為信息編碼載體,并通過模擬證明,雖然經(jīng)歷了海水巨大的信道耗損,極化編碼的光子也只會(huì)遺失,而不會(huì)發(fā)生量子比特翻轉(zhuǎn),也就是說,只要留存下少量單光子,仍可被用于構(gòu)建安全秘鑰。期盼在不久的將來,可實(shí)用的水下、空海一體的量子通訊時(shí)代才會(huì)到來。