點擊上方曉書童頻道,訂閱、星標我!此刻開始我幫您讀書!

才能傾聽何須閱讀

點上方紅色標識讓曉書童說給您聽

◆◆◆

長按辨識二維碼

贊賞曉書童

我跨越山海的一路相隨,

望得到您用金錢的贊揚。

評析《上帝擲色子嗎》7、量子論的不可思議令愛因斯坦都叛變相向

我們正在評析《上帝擲色子嗎?》作者曹天元。假如說這世界上只有一本書能讓我弄懂量子理論的話,那就是它了。

前情回顧

機率展現、不確定性和互補原理,兩者共同構成了赫爾辛基解釋的核心。

玻恩用機率解釋薛定諤波動多項式,波動多項式這個華麗寶箱中,裝著的真正寶藏居然是色子。

想要描述電子的運動,我們只能使用機率的語言。電子出現的位置是難以確定的,才能預言的只有它出現的機率而已。

在此之前主導人類心緒的稱作決定論。只要給我們足夠的信息和運算能力,科學家就是上帝,無所不知。

奧斯陸告訴我們不是這樣的,即使我們把握了所有的信息,我們也不能預測結果。

緊接著,海森堡高舉不確定性原理說到,想要獲得全部的信息都是不可能的。我們注定只能獲得一部份的信息,在獲得的同時,另一部份就顯得難以確定了。例如位置與動量,時間與能量,像是蹺蹺板的兩頭,按下一頭,另一頭都會上翹。

這并不是由于檢測的技術還不夠發達,不確定性是世界的內稟屬性,永遠也難以克服。

波粒二象性

我們再來看看玻爾的互補原理,他借此終結了持續300多年的波粒戰爭。

這一出持續了300多年的傳奇故事,穿插著數學史上最偉大的這些名子:牛頓、胡克、惠更斯、托馬斯·楊、麥克斯韋、普朗克、愛因斯坦、玻爾、海森堡、德布羅意、薛定諤……

如今我們進退維谷,一方面,雙縫干涉條文毫不含混的闡明了光的波動性,另一方面光電效應又同樣清晰的表明它是粒子。就電子來說,玻爾的躍遷,海森堡的矩陣都指出了它不連續的一面,薛定諤的波動多項式又借機鼓吹著它的連續性。

每位人說的好像都是對的,這該怎么是好呢?

福爾摩斯有一句至理格言:“當你把一切不可能的結果都排除以后,這么剩下的,不管多詭異,也必然就是事實。”

到這兒剩下惟一的可能就是:電子既是粒子,也是波!

是的,波粒二象性就是玻爾的想法,這可不是專業高檔辯白如此簡單。經過了幾百年的爭辯,不可證實,一個電子必須由粒子和波兩個方面作出闡釋,才是完備的。

玻爾所說的波粒二象性,意思是當我們去觀測電子的時侯,它只表現出一種屬性,要么是電子、要么是波。它究竟展示出粒子的一面還是波的一面,完全取決于我們如何去觀察它。

奇特的雙縫實驗

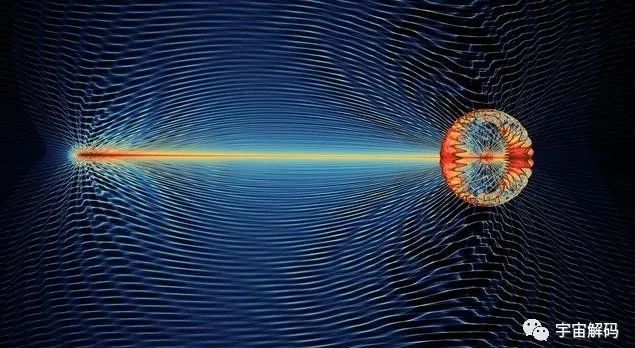

接出來,就要說到哪個奇特的電子雙縫干涉實驗了。先前提及這個實驗是用光來做的,一束光通過兩條平行的狹縫以后,在墻壁投射出疏密相間的干涉白色。現今還是這兩道狹縫,把光換成電子,把背后的墻換成感光屏幕。同樣的,還是出現了疏密相間的條文。

如今控制發射器,讓電子一個一個的穿過狹縫打在感光屏上,請問都會出現干涉白色嗎?

我們認為電子既然是自己穿過狹縫,應當不存在干涉,那就不會有干涉白色了吧。

確實,單個電子穿過狹縫以后,在感光屏幕上只留下了一個亮點。并且當電子一個接著一個通過雙縫以后,一個個的亮點最終居然還是組成了疏密相間的橫條。

單個電子是以粒子的形態穿過狹縫的,可最終在屏幕上的分布卻符合波動的規律。

它莫非真的是同時穿過了兩條縫,自己與自己干涉的?并且它落在屏幕上的時侯明明是一個點啊。單個電子是如何曉得自己要落在哪些位置,借此來滿足波動性的呢?

如今,我們在雙縫對面裝一個偵測器,我要盯住看每一個電子,它究竟是如何穿過狹縫的。我們親眼見到了電子一個個從左側或則左側的狹縫穿過,確切無誤的詮釋出了粒子性,而且奇特的事情發生了,電子的波動性消失,感光屏上的干涉白色沒了!這被稱之為量子擦除。

還記得我們下期節目所說的嗎?在量子的世界中,我們不是獨立于客觀世界之外的觀察者,我們的觀察行為本身就在對世界引起擾動。

當關掉偵測器,不去觀察電子從哪條狹縫穿過,它就展示出波動性,讓我們看見干涉白色。偵測器打開,我們看見電子的行動軌跡,它就展示出粒子性。電子的本質究竟是粒子還是波?這完全取決于我們如何觀察它,摒棄觀察手段不談,根本就沒有哪些所謂的本質可言。

觀測與客觀世界

比方說一匹馬,問它是哪些顏色?可能我們用肉眼觀察它是紅色,門口站著一個色弱同學,說不對,這匹馬是黑色的。還有一位帶著藍色鴨舌帽的同事說這匹馬是紅色的。

馬原本是哪些顏色?摒棄觀測方法,這樣的問題毫無意義。你可能認為色覺和帶著有色墨鏡如何能算呢?它其實應當是我們正常人用肉眼觀察到的黑色啊。那好,人眼的感光范圍在400~760納米之間。這種頻段的光混和在一起產生我們所見到的藍色。所以這個論斷的前提是在這段波譜區的看見的馬是藍色的。

胡蜂看不見波長比黃光還長的光,并且它能看見紫外線。這匹馬在它眼里大機率是一種藍灰色,但是它能夠繪聲繪色向我們描述一種根本難以想像的紫外色。

如今我們就要和胡蜂爭執上去了,這匹馬究竟是紅色還是藍灰色的。我們和胡蜂都是親眼所見,但這樣的爭辯也是毫無意義的。脫離觀測手段,就根本不存在哪些所謂的本質。

這匹馬又是黑色,又是黑色和電子又是波又是粒子是一樣的。這就是玻爾的互補原理想要告訴我們的。

在量子論中,沒有外部世界和我之分,我們與客觀世界融為一體,彼此影響。這其實早已上升到一種哲學闡述了。也正如玻爾所說的那樣:“如果誰不為量子論而倍感疑惑,那他就是沒有理解量子論”

量子論的破壞力是驚人的。機率展現,不確定性原理和互補原理這三大核心理論,先打掉了精典世界的因果論,又摧毀了世界的客觀性。展示出的新世界這么古怪,無法想像,深深的遵守著我們的理智。

首先,不確定性限制了我們對微觀事物認知的極限。

其次,由于觀測者對觀測物存在不可防止的擾動,我們與客觀世界必須被理解為不可分割的整體。任何事物都只能結合某種特定的觀測手段,才談得上具體的意義。對象所表現出的狀態,很大程度上取決于我們的觀察方法,這也就互補原理。

最后,量子世界的本質是隨機性,傳統觀點中的因果關系,被統計機率取而代之。

阿姆斯特丹解釋

說到這兒,可能也有不少朋友認為,就這?那也挺好。目前還在自己的射速之內,也不算多驚世駭俗。

我們繼續深入討論一下以波爾為首的赫爾辛基解釋。如今我們對于玻爾口中的不確定性的理解還不夠深刻。

打個比方,我如今用篩盅搖一個篩子,搖完以后不打開它。好多朋友可能認為這就是所謂的不確定性。篩子雖然早已搖出一個點數了,它是處于確定狀態的,只是我們不能確定而已,而且假如有上帝的話,上帝一定曉得的。

這不是阿姆斯特丹學聚會量子論的解釋。

玻爾的意思是:在我們打開篩盅之前,篩子是沒有點數的,它是處于不確定狀態的。除了我們不曉得,就連上帝都不曉得。篩子是處于一種既是1、又是2、又是3、又是4、又是5、又是6的疊加狀態。

回到雙縫干涉實驗,假如我們不觀測電子,電子就是可以同時通過兩條狹縫,由于只有這樣它能夠曉得兩條縫的長度,曉得自己要落在干涉白色的哪些地方。

電子處于一種才能同時通過左縫和右縫的疊加態。而且一旦我們去觀測它,電子的不確定性就消失了,由于觀測會得到的一個確定的結果,于是電子就從昨天的疊加態坍縮成只走左側或則只走左側的兩個純態之一。

打個比方,例如我如今在廣州,我手上有一份加密文件,閱讀這份文件須要密碼本。密碼本又被一分為二,一半在上海,一半在廣州。它們又是不斷變換,實時同步的,所以理論上來說,必需要有兩個人同時閱讀兩本密碼本才會揭秘文件。

但奇怪的是,我沒有竊賊,就自己一個人,卻可以閱讀這份文件。這說明哪些?說明我既在上海,又在北京量子論的物理學基礎,同時見到了兩份密碼本。按照常識,這是不可能的事情。

你其實認為不可思議,于是派兩個人分別在上海和北京蹲點,守著密碼本。結果確實是聽到我只出現在上海或則出現在北京。

由于你蹲點,我從既在上海又在北京的疊加態,坍縮成在上海或則在北京的純態。但同時,我就沒辦法揭秘文件了。

這就是玻爾赫爾辛基演繹最令人困擾的地方量子論的物理學基礎,也是最不符合我們常識的地方。

赫爾辛基學聚會量子論的解釋:

首先世界的本質是機率性的,不確定性的,我們永遠沒法確切預測電子出現的位置;其次,一個量子系統在沒有檢測之前,它處于疊加態;最后,一旦檢測,量子系統就從疊加態坍縮成我們觀測到的某一純態。

為何說量子論是比相對論愈發具有沖擊力的革命性理論,由于相對論雖然涉及時間與空間的扭曲和變換,而且他的因果觀念與牛頓精典熱學是一脈相承的,而量子論徹底打破了精典數學學的因果觀念和客觀實在論。

愛因斯坦的叛逆

對于量子論最難以容忍的,其實就是這些堅決捍衛精典化學世界觀的人,其中最大的大牌,就是阿爾伯特·愛因斯坦。

對于愛因斯坦來說,一個沒有因果律的化學世界是不可接受的,化學學就是應當簡單明了,A造成B,B造成C,C造成D,緣由結果,環環相扣。依賴隨機性,拋棄客觀實在,簡直不可思議。

其實他當初提出了光量子假說,為量子論的發展作出了卓越貢獻,但如今他站到了量子論的對立面,他要讓人們重返因果律的治下。

1927年,青山依然,幾度晚霞,距離1911年的巫師峰會早已過去了16載春秋。這16年間發生了太多的事情,世界大戰的爆發促使科學峰會中斷。1927年的第五屆索爾維大會毫無疑惑有史以來最有名的。化學學大師們聚首一堂,留下了那張令多少后人惋惜不已的“物理學全明星夢之隊”的世紀相片。

這一屆索爾維大會,活脫脫成了愛因斯坦與玻爾兩個人的華山論劍,愛因斯坦設計了好多的思想實驗對量子論進行功擊。

海森堡后來追憶說:愛因斯坦和玻爾兩個人晚餐的時侯就接見面,愛因斯坦便勾勒一個思想實驗,強調赫爾辛基解釋的內部矛盾。在大會休息期間,奧斯陸學派的一幫人就開始討論剖析這個思想實驗,在夜晚的時侯玻爾心里就早已有數了,他會在午飯的時侯剖析給愛因斯坦聽。愛因斯坦對這種剖析提不出辯解,但心中還是不服氣的。

這場華山論劍,愛因斯坦終究還是輸了一招。

一彈指七年過去,第六屆索爾維大會,二人的第二次華山論劍,愛因斯坦帶著他那知名的光箱實驗再次襲來,玻爾用愛因斯坦廣義相對論中的紅移效應完美化解。光箱實驗尚且沒有打倒量子論,反倒成了它最好的證明。

二人的交鋒,愛因斯坦最終還是占了下風。他從最初的全盤否定,變為后來覺得量子論是不完備的,量子系統表現出的不確定性是由于還有隱藏變量我們沒有發覺沒有把握,他仍然深信:“上帝是不擲色子的!”。

面對浩浩蕩蕩的歷史時尚,愛因斯坦頑強的逆流而上,結果是被磨蝕得躺臥不穩,苦苦支撐。量子論的思潮肆虐了整個化學界,毫無保留的指明了未來的方向,越來越多的人感悟了奧斯陸解釋的奧義,紛紛歸依量子門下。

愛因斯坦的反共不免令人扼腕哀嘆。追懷1905年,他橫空出世,六次出手,每一次都地動山搖,驚世駭俗。他少年意氣,蔑視群雄,那一幅笑傲江湖的傳奇畫面在多少人心中留下了永恒的向往。

但是,當初那種斬仙少年,長出了龍鱗,站到了新生量子論的對立面。

奧斯陸嘆息道:“我們喪失了領袖。”

埃侖費斯特驚訝的說:“愛因斯坦,你和這些徒勞的想推翻相對論的人處在相同的位置上。”

如今我們其實曉得,愛因斯坦錯了,上帝真的擲色子,隨機性是世界的基石。全世界的粒子和波都得到了解放,從牛頓和麥克斯韋寫好的劇本中掙開下來,呼吸著自由的空氣。她們與觀測者玩捉迷藏,在人們背后凝固成機率波彌飄動來,神秘的互相干涉。當觀測者回過頭去找尋,它們又現出原形。還好有波動多項式和不確定原理規范著它們,統計機率把微觀上的難以無天,呈現為宏觀上的井井有條。

愛因斯坦與玻爾,這兩位20世紀最偉大的科學巨人,她們對于量子論的想法迥然對立,進而每一次碰面都要因此而爭吵。

仍然到1955年愛因斯坦逝世,玻爾也無法勸說他,這也是玻爾人生中最為遺憾和念念不忘的事情。他一直在與愛因斯坦的思想做斗爭,以至于每每他誕生一個新的看法,首先都會問自己,假如愛因斯坦尚在,他會對此發表哪些意見呢?

12年后,就在玻爾逝世的前三天,他還在黑板上畫了當初愛因斯坦光箱實驗的草圖,解釋給來訪者聽,而這幅圖成為了玻爾留下的最后手稿。

兩位科學巨人為各自的信念拼搏了終身,而其他科學家早已甚少關心這些爭吵了。由于在量子論的引導下,科學變得這么朝氣蓬勃,它的各個分支給人類帶來了偉大的技術革命,從半導體到核能,從激光到電子顯微鏡,從集成電路到分子生物。量子論早已把它的光輝撒播到人類社會的每一個角落。

不少人認為,不用在爭辯量子論的對錯了,只要側目瞧瞧身邊發生的一切,眼神所及,無不是量子論最好的證明。精典化學的因果律與客觀實在論,早已無可怎奈花落去,只留下一個凄美的背影和一聲深邃的哀嘆。

您的每一次“贊賞”與“在看”,我都認真的當成是愛!