各位老師、同學(xué)們,請(qǐng)關(guān)注“五思禮”公眾號(hào),然后在后臺(tái)回復(fù)“一年級(jí)物理”,即可獲取廣東一年級(jí)物理期末試卷和詳細(xì)考點(diǎn)解析及答案。回復(fù)“二年級(jí)物理”即可獲取廣東一年級(jí)物理期末試卷及答案。詳細(xì)考點(diǎn)分析及答案,回復(fù)“高三物理”即可獲取實(shí)驗(yàn)中學(xué)三份高年級(jí)物理寒假作業(yè)及詳細(xì)答案。未來將會(huì)陸續(xù)上傳各地優(yōu)質(zhì)學(xué)習(xí)資源,敬請(qǐng)關(guān)注獲取!

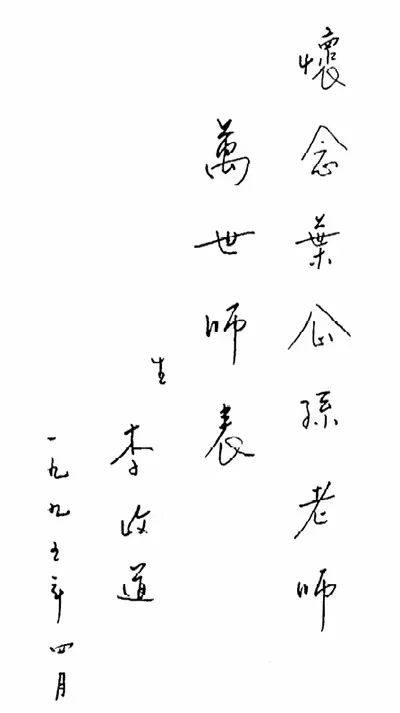

緬懷大師的恩師---葉啟蓀老師

介紹

他是我國杰出物理學(xué)家、中國物理學(xué)界大師、中國科學(xué)史上的先驅(qū)者、中國物理學(xué)會(huì)創(chuàng)始人、清華大學(xué)四大哲學(xué)家之一(另外三位是潘光旦) 、陳寅恪、梅貽琦)。他為國家、民族做出了巨大貢獻(xiàn)。他是中國歷史上最好的物理老師:培養(yǎng)了各個(gè)科學(xué)領(lǐng)域的學(xué)生,弟子下有院士50余人,其中新中國“兩彈一彈”23人。 “星”功勛章獲得者中,與他有師徒關(guān)系的有13人,其中9人是他的親傳弟子。國人耳熟能詳?shù)臈钫駥帯⒗钫馈⑼蹁撇㈠X偉長、錢三強(qiáng)、王大珩、朱光亞、周光召、鄧稼先、陳省身等都是他的學(xué)生。但遺憾的是,由于種種原因,時(shí)至今日仍有很多人從未聽說過他的名字!

他就是大師的老師——葉其蓀老師!今天,就讓我們一起走進(jìn)他傳奇、偉大,卻又悲慘、蒼涼的一生吧!

學(xué)貫中西,立下汗馬功勞

葉其孫,字紅娟,字星星。 1898年7月16日出生于上海縣唐家垅的一個(gè)書香世家。其父葉靖遠(yuǎn)是前清朝人。他國學(xué)造詣?lì)H深,藏書七八千冊(cè)。葉景遠(yuǎn)還涉足西方現(xiàn)代科學(xué)及其應(yīng)用。他曾寫文章宣傳沈括提出的歷法,并能指出28星座的位置和形狀。還陪同黃炎培等赴日本教育考察。葉其蓀入私塾,1907年入敬業(yè)學(xué)校,1913年入清華學(xué)校。1914年,葉景元被任命為清華學(xué)校國學(xué)教師。葉其孫在父親的指導(dǎo)下史上最牛初中物理老師,閱讀了儒家經(jīng)史名篇,以及《算術(shù)九章》、《海道算術(shù)》、《算術(shù)通宗》、《丑人傳》、《夢(mèng)溪筆》等。其《天言論》、《群學(xué)鄂言》等著作具有深厚的國學(xué)功底,為研究中國自然科學(xué)史奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

葉啟蓀(右二)與同學(xué)在清華大學(xué)門口合影

就讀于清華大學(xué)的葉其蓀,深受“科學(xué)救國”、“實(shí)業(yè)救國”觀點(diǎn)的影響。他對(duì)當(dāng)時(shí)中國的落后和貧困深感悲痛。另外,他從小就受到父親“中體西用”觀點(diǎn)的影響。到西方學(xué)習(xí)自然科學(xué),用科學(xué)振興祖國。

1918年上海碼頭合影

1918年,葉其蓀與200多名清華學(xué)生登上輪船赴美留學(xué)。恐怕只有他們自己才能理解那些耿耿錢給他們帶來的沉重感受。 20世紀(jì)初是科學(xué)的新時(shí)代。世界科學(xué)的飛速發(fā)展和祖國的積貧積弱,都被年輕的葉其孫看到。

葉啟蓀在芝加哥大學(xué)獲得學(xué)士學(xué)位,后轉(zhuǎn)入哈佛大學(xué)研究生院獲得博士學(xué)位。 23歲時(shí),他利用X射線短波極限法成功測(cè)量了普朗克常數(shù)h。實(shí)驗(yàn)結(jié)果很快被國際科學(xué)界公認(rèn)為當(dāng)時(shí)最準(zhǔn)確的h值,并且這個(gè)值被國際物理學(xué)界沿用了16年。 。中國科學(xué)家的名字首次被記載在經(jīng)典物理著作中,他成為第一位被世界所知的中國科學(xué)家!

除了精確測(cè)量普朗克常數(shù)外,葉其孫還開創(chuàng)性地研究了靜水壓力對(duì)鐵磁金屬導(dǎo)磁率的影響。這是20世紀(jì)20年代關(guān)于材料鐵磁性能的一項(xiàng)重要研究工作,引起了全世界科學(xué)界的關(guān)注。

品格高尚,廣納賢才

葉其蓀先生一生都在踐行著“科學(xué)救國”的堅(jiān)定信念。完成學(xué)業(yè)后,葉其蓀沒有繼續(xù)自己的科研道路,而是選擇回國任教。他放棄了良好的科研環(huán)境,甚至獲得諾貝爾獎(jiǎng)的機(jī)會(huì),而是選擇將物理學(xué)之花傳遍中國。

1923年10月,葉其蓀經(jīng)歐洲回國。 1925年夏,應(yīng)清華大學(xué)教務(wù)長梅貽琦的邀請(qǐng),葉其蓀赴清華大學(xué)任教,并受命建立清華大學(xué)物理系并擔(dān)任系主任。 1929年,清華大學(xué)理學(xué)院成立,葉其蓀任院長。

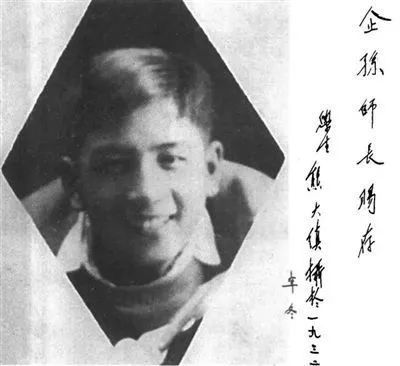

葉其孫年輕時(shí)

葉其蓀的學(xué)生張志祥(現(xiàn)為北京大學(xué)教授)在談到這段歷史時(shí)說:“只要你有條件,你一個(gè)人獲得諾貝爾獎(jiǎng)并不是一件很難的事。但是你得把物理學(xué)引進(jìn)中國來吧,中國這么大的一個(gè)國家,根本就沒有基礎(chǔ),很難在我們的土壤和環(huán)境中種植。 ”

1925年,清華大學(xué)中國學(xué)研究所和大學(xué)部成立,清華由留美預(yù)科學(xué)校轉(zhuǎn)變?yōu)檎?guī)大學(xué)。回國的葉其蓀前往清華任教。葉啟蓀還兼任他和梅貽琦今年創(chuàng)辦的清華大學(xué)物理系主任和理學(xué)院院長。事實(shí)上,物理系只有葉啟蓀教授一人,所有物理課都是他一個(gè)人上。他教一年級(jí)普通物理、二年級(jí)電磁學(xué)和三年級(jí)光學(xué)。

清華大學(xué)科學(xué)館

物理系成立時(shí),除了科學(xué)館大樓什么都沒有。空蕩蕩的樓房里,只有葉啟孫逐字逐句的講課聲。 “兩彈一星”之父、中國光學(xué)之父王大珩在談到葉其孫講課的往事時(shí)說,“他(葉其孫)說話的時(shí)候有點(diǎn)結(jié)巴,所以他說話很慢,每個(gè)字都記得很好,話不多,但每個(gè)字都很簡潔。”

已故清華大學(xué)校長梅貽琦曾說過:“偉大的學(xué)者不只是一座建筑,而是一位大師”。葉其蓀是這一理念的真正踐行者。無論擔(dān)任物理系主任,還是理學(xué)院院長,葉啟蓀始終把招收一流學(xué)者來清華大學(xué)任教作為首要任務(wù)。 1926年至1937年,先后聘請(qǐng)熊慶來、吳有訓(xùn)、薩本棟、張子高、黃自清、周培源、趙忠堯、任志工等一批著名大師為物理系、理學(xué)院講學(xué)和教學(xué)。清華大學(xué)物理系和理學(xué)院已成為清華高層次人才培養(yǎng)和科學(xué)研究基地。

有了這些“名師”,清華理學(xué)院的“弟子”不斷涌現(xiàn)。當(dāng)時(shí)培養(yǎng)的杰出人才有:王淦昌、趙九章、王竹羲、張宗燧、錢偉長、錢三強(qiáng)、王大珩、胡喬木、于光遠(yuǎn)、林家橋、戴振峰、朱光亞、周光召、李正道、楊振寧、徐寶祿、段學(xué)福、陳勝申、華羅庚、袁漢清、王德熙、翁文博、楊遵義等,不下六十七十人,幾乎個(gè)個(gè)都成為了國內(nèi)的精英。以及國外科技界。科學(xué)院院士、工程院院士。以至于1955年中國科學(xué)院成立時(shí),數(shù)理化系一半以上的院士來自清華大學(xué)。

1932年清華大學(xué)物理系全體教職員合影

葉其孫的高尚人格是眾所周知的。王大珩說:“葉老師不僅教會(huì)了我知識(shí),更重要的是,讓我一生受益的是,我從這位老師身上學(xué)到了愛國無私的人格。”

1928年,也就是清華大學(xué)物理系誕生三年后,葉啟蓀邀請(qǐng)研究X射線的著名物理學(xué)家吳有訓(xùn)到物理系任教時(shí),他給吳有訓(xùn)的工資定得比清華大學(xué)物理系還高。以自己作為部門負(fù)責(zé)人的身份,以示尊重。在后來的工作中,葉其孫發(fā)現(xiàn)吳有訓(xùn)有很強(qiáng)的工作能力,于是在1934年,葉其孫推薦吳擔(dān)任物理系主任。 1937年,葉其蓀辭去理學(xué)院院長職務(wù),推薦吳有訓(xùn)接任。葉其孫的辭職,既不是因?yàn)樗麩o能,也不是因?yàn)榇蠹叶挤磳?duì)他,更不是因?yàn)樗呀?jīng)到了退休年齡。相反,他辭職時(shí)年僅38歲。他的辭職確實(shí)是一種禮貌和對(duì)有德之人的尊重。正是葉其蓀對(duì)人才的無私提拔,使吳有訓(xùn)得以脫穎而出,后來成為中央大學(xué)校長和解放后的中國科學(xué)院第一副院長。

他們?cè)谇迦A大學(xué)共同任教20多年。這種密切合作和相互尊重也影響了一代又一代的學(xué)生。葉老師創(chuàng)辦物理系后,始終堅(jiān)持學(xué)生團(tuán)結(jié)一心,不分你我。當(dāng)他們將來成為“兩彈一星”的帶頭人時(shí),真誠團(tuán)結(jié)的品質(zhì)無疑是老師言傳身教的。

葉其孫與好友合影:從左至右:陳岱孫、史家陽、金岳霖、肖云、葉其孫、薩本鐵、周培源

葉其孫身邊名師云集,但心胸寬廣,從來沒有任何宗派觀點(diǎn),也不搞近親繁殖。他對(duì)他的學(xué)生也產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。 1930年,清華大學(xué)物理系第二屆畢業(yè)生畢業(yè)前夕,葉啟蓀對(duì)他們說:“我不擅長教學(xué),所以幫不了你們。但有一點(diǎn)我我能為你做的就是,我請(qǐng)來教你的先生們都是好老師。”比我更好。”當(dāng)時(shí)在場的馮秉全(華南理工大學(xué)原校長、中國科學(xué)院院士)畢業(yè)四十多年后給葉其蓀寫信,深情地說:“我可能已經(jīng)做出了過去40年犯了很多錯(cuò)誤。但我可以安慰你的一件事是,我從來都不是學(xué)者,我從來沒有嫉妒過比我優(yōu)秀的人。”在葉其蓀的一系列動(dòng)作下,清華大學(xué)物理系已經(jīng)過了開局——在西南聯(lián)大期間,理學(xué)院畢業(yè)生的能力已達(dá)到劍橋大學(xué)、巴黎大學(xué)、麻省理工學(xué)院等世界著名大學(xué)的水平。

這是1945年西南聯(lián)大大門照片

照片右側(cè)的大型二層建筑是西南聯(lián)大最大的建筑。這是一個(gè)大型圖書館,同時(shí)也是一個(gè)禮堂。其他都是教室和學(xué)生宿舍

這是學(xué)生宿舍的近景。學(xué)生們從左邊的井里取水來洗臉、漱口、洗澡和洗衣服。全年在戶外使用這口井水

愛孩子如兒子,視孩子如親人

清華園北校區(qū)7號(hào)

作為一名教育家,葉其蓀不僅尊敬老師,而且熱愛學(xué)生。王淦昌回憶道:“我和葉老師同時(shí)進(jìn)入清華,他是老師,我是學(xué)生。葉老師非常關(guān)心學(xué)生,我經(jīng)濟(jì)困難,沒錢回家,所以葉先生給了我回家的錢。”在清華就這樣,到了北大之后,他依然把學(xué)生當(dāng)成自己的孩子。 20世紀(jì)60年代的三年困難時(shí)期,國家為了照顧著名學(xué)者史上最牛初中物理老師,給他們“特供”牛奶,葉其蓀也在其中。然而,當(dāng)他看到班上有學(xué)生浮腫時(shí),他堅(jiān)持讓學(xué)生喝自己的牛奶。他說:“我沒有什么可以幫助你的。你必須喝這個(gè)牛奶。”

北院七號(hào),是葉其孫居住的地方。葉啟孫單身,雇了一個(gè)工人幫他做飯。許多年輕教授到他家吃飯,被譽(yù)為北校區(qū)第七飯團(tuán)。每當(dāng)北校區(qū)七號(hào)吃飯的時(shí)候,這里就成了討論校務(wù)最熱鬧的地方。來到北校區(qū)七號(hào)的,不僅有教授,還有葉啟蓀的學(xué)生。葉老師有一個(gè)小筆記本,上面密密麻麻寫滿了有關(guān)學(xué)生及其先天特質(zhì)的重要信息。清華大學(xué)教授于浩回憶道:“最了解我們學(xué)生的人是葉先生,別人很難做到這一點(diǎn),他有時(shí)比你更了解自己。”

葉啟蓀不僅在課堂上教學(xué),在生活上也非常關(guān)心學(xué)生。過年的時(shí)候,學(xué)生們被邀請(qǐng)到他家包餃子。學(xué)生們沒有地方住,葉先生就把他們留在家里。房子里經(jīng)常住很多人,包括錢學(xué)森、錢三強(qiáng)等,他們都住在北院七號(hào)。

清華物理系第一屆畢業(yè)生只有四人,其中就包括王淦昌。其中三人出國深造,但抗戰(zhàn)期間均回國,分別在浙江大學(xué)、中央大學(xué)、交通大學(xué)任教。在國家災(zāi)難中,學(xué)生和他們的老師一樣接受培訓(xùn)。

清華大學(xué)物理系首屆畢業(yè)生

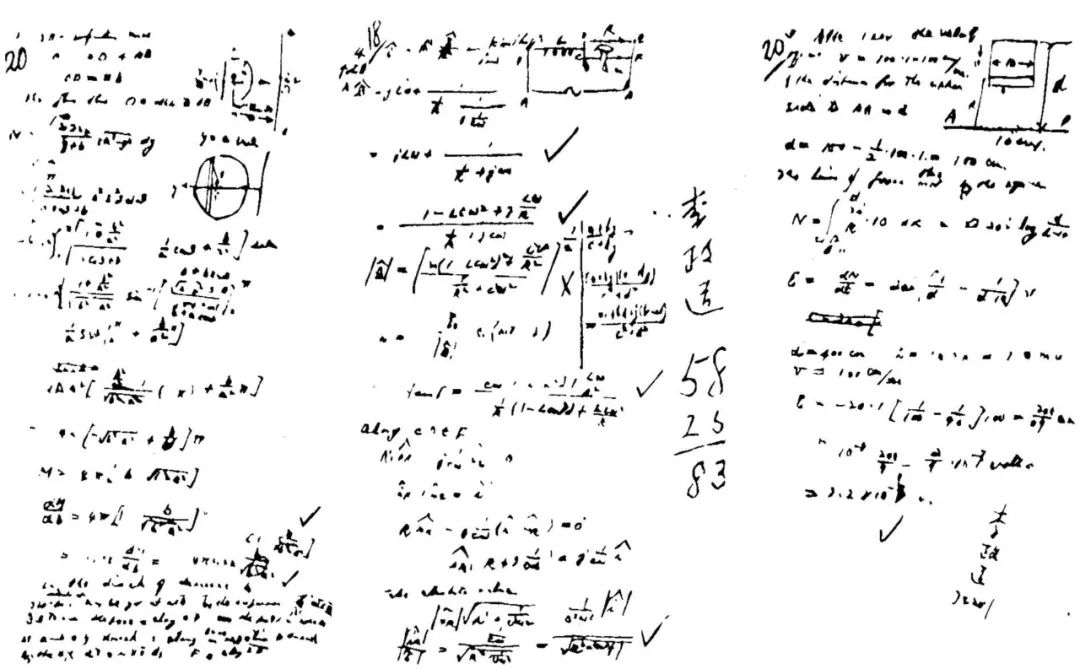

葉其孫僅存的遺物中,有三張泛黃的紙片。這是李政道在西南聯(lián)大的試卷,是葉老師批改的。李政道后來回憶說:“我雖然一直從事理論研究,但也很重視實(shí)驗(yàn),這是受葉先生思想的影響。在這次試卷上,我理論部分得了58分,滿分。”實(shí)驗(yàn)分?jǐn)?shù)為60分,部分分?jǐn)?shù)為25分,滿分為40分。負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)的當(dāng)時(shí)很傷心,所以給了低分,就通過了。”這件事也體現(xiàn)了葉老師對(duì)學(xué)生的關(guān)心。一張普通的試紙,保存了幾十年!

當(dāng)大會(huì)收到兩個(gè)赴美留學(xué)名額時(shí),他極力推薦了當(dāng)時(shí)年僅19歲、讀大學(xué)二年級(jí)的李政道。這在當(dāng)時(shí)引起了轟動(dòng),這個(gè)決定也徹底改變了李政道的人生。 。

李政道,1957年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)獲得者

葉其蓀先生遺物中保存有李正道的試卷

葉啟蓀讀完當(dāng)時(shí)只有初中文憑的華羅庚的數(shù)學(xué)論文后,力排眾議,讓原本在商店做會(huì)計(jì)的華羅庚成為了數(shù)學(xué)系的助理研究員。 。從此,我國數(shù)學(xué)界出現(xiàn)了一片輝煌。的星星。后來,每當(dāng)華羅庚提起自己的恩師,他總是激動(dòng)而深情地說:“一說起葉奇先生,我的眼淚就奪眶而出,他對(duì)我的愛是難以形容的。”

葉其孫還動(dòng)員趙九章去德國學(xué)習(xí)氣象學(xué)和地球物理學(xué),并要求錢學(xué)森去美國學(xué)習(xí)航空工程。此前,他特意邀請(qǐng)錢學(xué)森到清華大學(xué)和杭州筧橋機(jī)場學(xué)習(xí)一年。后來發(fā)生的事情我們都知道了。李政道獲得1957年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng),華羅庚成為中國現(xiàn)代數(shù)學(xué)之父,趙九章成為中國衛(wèi)星之父,錢學(xué)森成為中國導(dǎo)彈之父。葉其蓀安排出國留學(xué)的有中國光學(xué)先驅(qū)龔祖同、地震研究先驅(qū)傅成義等。

“中國導(dǎo)彈之父”錢學(xué)森

從立項(xiàng)到新中國原子彈爆炸成功,用了5年零2個(gè)月,從原子彈到氫彈,用了2年零8個(gè)月。再過四年,人造衛(wèi)星將發(fā)射上天。 “兩彈一星”不僅涉及核物理,還涉及空間物理、金屬材料學(xué)、空氣動(dòng)力學(xué)、光學(xué)等諸多方面。

這支整潔而強(qiáng)大的科學(xué)家團(tuán)隊(duì)奇跡般地創(chuàng)造出了比太陽還亮的光。但他們都是在中國最困難的歲月里培養(yǎng)和成長的,其中的領(lǐng)軍人物幾乎都是葉其孫。學(xué)生。

冷靜、坦然地投入國家危機(jī)

“十二九”運(yùn)動(dòng)期間,愛國學(xué)生組織南下請(qǐng)?jiān)福M織自行車請(qǐng)?jiān)戈?duì)南下。清華物理系的學(xué)生占比最大。葉啟孫暗中提供資金支持,并囑咐他們路上小心。他是唯一一位公開前往送行的教授。他起草了一份電報(bào),譴責(zé)蔣介石的不抵抗和漢奸企圖在華北五省謀求自治。他為“12月1日”四位烈士主持葬禮,并組織法律委員會(huì),指控國民黨殺害師生。他寫文章鼓勵(lì)知識(shí)分子、技術(shù)人員奔赴冀中抗日根據(jù)地。

抗日戰(zhàn)爭初期,葉其孫最親密的學(xué)生、曾擔(dān)任其助手的熊大震參軍,前往呂正操將軍率領(lǐng)的冀中抗日根據(jù)地。他利用自己的專業(yè)知識(shí)為部隊(duì)制造烈性炸藥,制造了第一顆地雷和第一顆手榴彈,甚至遙控地雷也研制成功,為水雷戰(zhàn)的成功奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。隨后留學(xué)之路,葉啟蓀派出一批清華師生突破日軍封鎖,進(jìn)入冀中,為抗日游擊戰(zhàn)爭提供技術(shù)保障。他親自教授日語“我是傳教士”。與此同時(shí),他本人在天津,在日軍的監(jiān)視下,組織大學(xué)愛國師生秘密生產(chǎn)TNT炸藥、無線電發(fā)射機(jī)等,走私至冀中,供應(yīng)抗日戰(zhàn)爭物資。 -日軍。后來,在平津、天津淪陷區(qū),他仍然冒著白色恐怖的危險(xiǎn),暗中做了大量的抗日工作,派出大批科技專家奔赴抗日前線。葉啟孫甚至考慮親自去冀中解決技術(shù)問題,但被勸阻后放棄了。

葉其蓀(左三)、熊大震(左二)與抗日戰(zhàn)士

根據(jù)地居民連接礦山

一日為師,終身為父。葉其蓀十分關(guān)心根據(jù)地的學(xué)生,經(jīng)常互通密函,給予了大力支持和幫助。葉啟孫用自己籌集的2萬多元購買了炸藥、雷管、藥品、通訊器材等物資。他完全不顧自己的安危,沖破封鎖線,將他們運(yùn)送到了冀中區(qū)。葉其孫還在《唐詩》雜志上發(fā)表文章,動(dòng)員全國有志青年支援冀中抗日軍隊(duì)。他還給出了如何安全前往冀中的方法。

大師風(fēng)范永垂不朽

次年,在極左思潮下,發(fā)起“反漢奸運(yùn)動(dòng)”,指責(zé)熊大震是漢奸。在嚴(yán)刑逼供下,熊某承認(rèn)自己是“CC特工”,并違心承認(rèn)自己尊敬的葉老師就是派他來的“總特工”。熊大震被判處死刑,最終被殘忍地用石頭砸死,原因是“子彈要留著打敵人”。

當(dāng)心愛的學(xué)生熊大真被冤死時(shí),葉啟孫四處奔走為學(xué)生們洗清冤屈,卻不料自己受到了牽連。 1967年6月,文化大革命爆發(fā)后,陸正操將軍受到挑戰(zhàn)。隨后,葉其孫的“間諜檔案”被曝光。熊大震的間諜案再次被提起,對(duì)葉其孫的審查也開始了。葉先生被關(guān)押在牛棚里。中央專案組認(rèn)為,熊大震正在密謀對(duì)付陸正操,葉先生是幕后黑手。

熊大震送給葉先生的照片

1967年,葉其孫被軍委辦公廳以“CC特工”罪名逮捕。葉其孫在被關(guān)押期間,遭受了肉體上的折磨和人身侮辱。由于大小便失禁,被褥整天潮濕,衣服也很少換。為了緩解疼痛,他整夜坐著,雙腿浮腫,皮膚變黑變硬。

直到1972年5月,上級(jí)才宣布“葉其孫問題是敵我矛盾,應(yīng)該按照人民內(nèi)部矛盾來處理”。葉其孫沒有得到安置。此時(shí),他雙腿浮腫,行走困難,還患上了嚴(yán)重的丹毒。

一年后,當(dāng)證據(jù)不足,葉其孫還在校造反派的監(jiān)視下時(shí),這位71歲的老人,這位善良正直的老教授,這位為中國科學(xué)教育奉獻(xiàn)了一生的老科學(xué)家,變成了……面目全非。原本儒雅的葉啟孫,腰部已經(jīng)彎成了九十度。但對(duì)于前來探望他的弟子,葉其孫卻從來沒有提及過他所受的苦難和委屈,就好像這些事情從來沒有發(fā)生過一樣。有朋友來看望他,他從書架上拿出《歌書·范爺傳》,讀了一段范爺在逆境中的自述,表達(dá)了自己的心境:“怎能說我有被傲慢摧毀了?你們都應(yīng)該“罪人拋棄它,但我一直做我自己的事情,我仍然可以找到它。至于無能為力,你可能不仔細(xì)理解。”他仍然頂著一張小臉,頑強(qiáng)地學(xué)習(xí)。單人床上堆滿了書。葉啟孫的人格、品質(zhì)和哲學(xué)都達(dá)到了完美的境界。

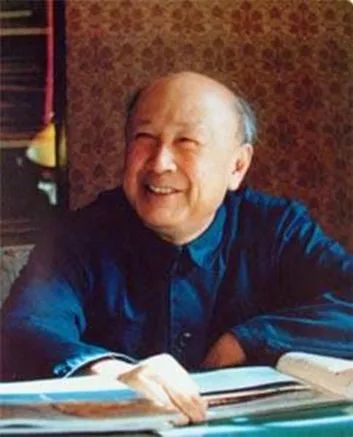

葉其蓀在北京大學(xué)

他的許多弟子,如王淦昌、錢三強(qiáng)等人,都是當(dāng)時(shí)國家重要科技部門的領(lǐng)導(dǎo)。他們也關(guān)心老師的現(xiàn)狀,不過在那個(gè)特殊的時(shí)代,他們的事業(yè)如此重要,但他們的地位卻并不岌岌可危。有一次錢三強(qiáng)在中關(guān)村路上遇見了葉先生。他一看到老師,立刻跑過去跟老師打招呼。葉先生一看到錢三強(qiáng)過來,立即說道:“趕緊離我遠(yuǎn)點(diǎn),躲起來。”來吧,別理我,不要再見到我。”葉啟孫已經(jīng)是垂暮之年,不傷害自己心愛的學(xué)生,是葉先生為學(xué)生做的最后一件事。

1977年1月13日,葉其蓀含冤去世,享年79歲。

1987年公布平反文件。1992年,葉先生逝世十五周年,他的一生和成就終于得到了公正的評(píng)價(jià)。清華大學(xué)舉行首屆葉其蓀獎(jiǎng)學(xué)金頒獎(jiǎng)典禮。

1992年,王淦昌、王大珩、吳健雄等127位國內(nèi)外著名科學(xué)家聯(lián)合呼吁清華大學(xué)為葉其孫銅像建造。

1995年,葉其孫銅像落成儀式在清華大學(xué)隆重舉行。銅像現(xiàn)安置于清華大學(xué)物理系。

2001年,葉其蓀傳記《中國科學(xué)技術(shù)的基石》出版。

1995年4月,葉其蓀先生銅像在清華大學(xué)落成。

葉其蓀終生未婚,沒有孩子,但他為中國的科學(xué)事業(yè)奠定了基礎(chǔ)。他的遺物保存在清華大學(xué)檔案室,他的記憶留在了一代代學(xué)子的心中。他一生沒有留下巨著,沒有宏大的教育綱領(lǐng),沒有英雄豪言壯語,但中國的物理教育事業(yè)卻是在他的手中白手起家建立起來的。

新中國“兩彈一星”的締造者是他的學(xué)生,“諾貝爾獎(jiǎng)”獲得者是他的學(xué)生,新中國各項(xiàng)科學(xué)事業(yè)的奠基人和開拓者中的許多人都是他的學(xué)生。他為我們民族復(fù)興培養(yǎng)了一支不可或缺的重要力量。更重要的是,他因材施教,知人善任,把學(xué)生的培養(yǎng)與一個(gè)國家的大科學(xué)結(jié)構(gòu)結(jié)合起來。他被后人公認(rèn)為中國近代科技建筑的設(shè)計(jì)者。他將每個(gè)學(xué)生的不同才能和特點(diǎn)融入其中,這就是這座科學(xué)大樓的雄偉外觀。

大師的老師葉啟蓀

作者后記:

作者在編輯這篇文章的時(shí)候,其實(shí)心里還是挺不舒服的。葉先生一生教導(dǎo)弟子無數(shù),其中不乏身居要職的弟子。然而,在那個(gè)特殊的時(shí)代,沒有人能夠站出來維護(hù)或保護(hù)老師的尊嚴(yán),葉先生平凡的昭雪是多么艱難和曲折。葉其蓀先生晚年的悲慘處境可以說是我們這個(gè)時(shí)代的恥辱,也是一個(gè)值得深思的問題。歷史是一面鏡子。如果不深刻反思,類似的悲劇仍然可能以各種方式發(fā)生。

參考文章:

清華大學(xué)小燕在線“長讀”致敬碩士生導(dǎo)師葉其蓀|50多位院士、10多位“兩彈英雄”

《葉其孫的貢獻(xiàn)與悲劇》劉克軒、胡勝華《但我今天才知道他的存在》柴靜

清華大學(xué)歷史博物館網(wǎng)站:葉其蓀的教育思想與實(shí)踐

人民網(wǎng):誰培養(yǎng)了十幾位“兩彈英雄”和50多位院士?

圖片來自網(wǎng)絡(luò)

聲明:本文由吳思禮(ID:)原創(chuàng)發(fā)表。如需轉(zhuǎn)載,請(qǐng)?zhí)崆奥?lián)系我們獲得授權(quán),并注明原作者和出處。