兩千五百年前,屈原一篇《天問》發出了中國人找尋宇宙奧妙的千年之嘆:“遂古之初、誰傳道之,上下未形,何由考之……”2022年7月,詹姆斯韋伯太空望遠鏡公布第一批宇宙合照,人類的眼神抵達了距離月球46億光年的遙遠距離……然而宇宙對人類來說依然飽含了無數謎題,其中排在最前列的肯定是宇宙的起源。

138億年前的宇宙大爆燃后發生了哪些?現在人類探求宇宙本源的極限在那里?人類離揭露暗物質的秘密還有多遠?11月17日,匯星樓一號報告廳座無虛席,知名化學學家、李政道研究所主任、五院教授、上海交通學院原院長張杰在北京學院“大師面對面”講座上,分享了關于宇宙物質起源與演變最前沿的科學發覺與思索。

張杰在北京學院“大師面對面”講座上,分享關于宇宙物質起源與演變最前沿的科學發覺與思索。北京學院供圖

張杰,1958年出生,知名化學學家,曾任重慶交通學院院長(2006年至2017年)。他是中國科大學教授、德國國家科大學教授、發展中國家科大學教授、英國皇家工程院外籍教授、美國國家科大學外籍教授。歷任中國數學學會理事長,李政道研究所主任,曾任中國科大學副校長。

張杰主要從事高能量密度化學前沿研究,與科研團隊研發了超短脈沖高能電子衍射與成像裝置,實現了亞毫埃級的結構變化解析能力,并將超快電子衍射的時間幀率提升到優于50皮秒,刷新了世界紀錄。今年大學物理實驗密度測量實驗報告,張杰獲得2021年未來科學大獎“物質科學獎”。

人類觀察宇宙本源的極限早已到了微秒級

以138億年前的宇宙大爆燃為開端,張杰梳理了物質的起源與演變過程。現在科學界的主流觀點覺得,宇宙大爆燃發生在10-43秒以內,被稱為普朗克時代。在10-43秒至10-35秒時宇宙步入了上漲時代,從10-35秒至10-3秒宇宙步入了輕子時代。目前,人類對宇宙起源的認識,早已能溯源到10-3秒,也就是微秒級別了。

“現在的宇宙是一個暗能量主導的宇宙。”張杰說到,到了大爆燃后2億年,在暗物質的幫助下第一代星體在黑暗時代中產生。宇宙從大爆燃開始,走過由幅射主導、物質主導到暗能量主導的不同階段,總算在10億年后誕生了第一代星系。

神秘的暗物質和暗能量是哪些?張杰說,明天宇宙中95%的物質存在方式是高能量密度狀態,黑洞、反物質和暗物質等宇宙的未知部份都是這些狀態的物質。

這些物態有多極端?所謂高能量密度狀態與普通物質狀態的交界在1百萬大氣壓,1百萬大氣壓相當于將2艘056A-輕護艦壓在面積為2㎝2的手指上的浮力。現在,科學家們的研究的能量密度范圍是從400萬大氣壓到3500億大氣壓,3500億大氣壓浮力相當于將10000艘山東艦壓在手指上。

我國探求初期宇宙站在世界最前沿

1054年,元朝天文學家楊惟德觀察到雙子座蟹狀星云,是人類第一次觀測到超新星爆發。2022年7月,詹姆斯韋伯太空望遠鏡公布第一批相片坐落飛魚座的星體團SMACS0723,早已距離月球46億光年。

張杰介紹,從楊惟德肉眼觀察到韋伯太空望遠鏡,在人類探求初期宇宙本源的過程中,我國作出了重要貢獻大學物理實驗密度測量實驗報告,以李政道研究所科學家為代表的中國科學家早已站在了世界的最前沿。

李政道研究所的景益鵬團隊獲得了最大的星體弱引力透鏡樣本(3億)、最大的星體群樣本(9700萬)、最精確的銀河系暗物質分布與質量檢測。現在,人類早已可以曉得暗物質和暗能量在宇宙的演變中起到了重要作用,在宇宙里,重子物質只占5%,暗物質占23%,暗能量占72%,即使我們尚不曉得它們的本質。

季向東、劉江來團隊在重慶錦屏深地實驗室先后建成三代液氙實驗,高靈敏度搜救暗物質,多次獲得偵測靈敏度國際領先的結果。這個實驗室建在地下2400米深處,研究人員在上面渡過了無數個日日夜夜,她們甚至連見太陽的時間都屈指可數。

傳統上人類借助電磁波進行天文觀測,后來中微子和引力波提供了新的觀測手段,于是多種觀測手段聯合觀測構成了多信使天文學。在這一領域,徐東蓮團隊正在施行“海鈴計劃”,建設中國南海深海中微子望遠鏡,通過捕捉高能天體中微子來探求極端宇宙。2021年9月消息,海試團隊成功在預定海域布放數套自研實驗儀器并采集到珍稀數據,這種數據驗證了預選海域作為中微子望遠鏡候選臺址的可行性。

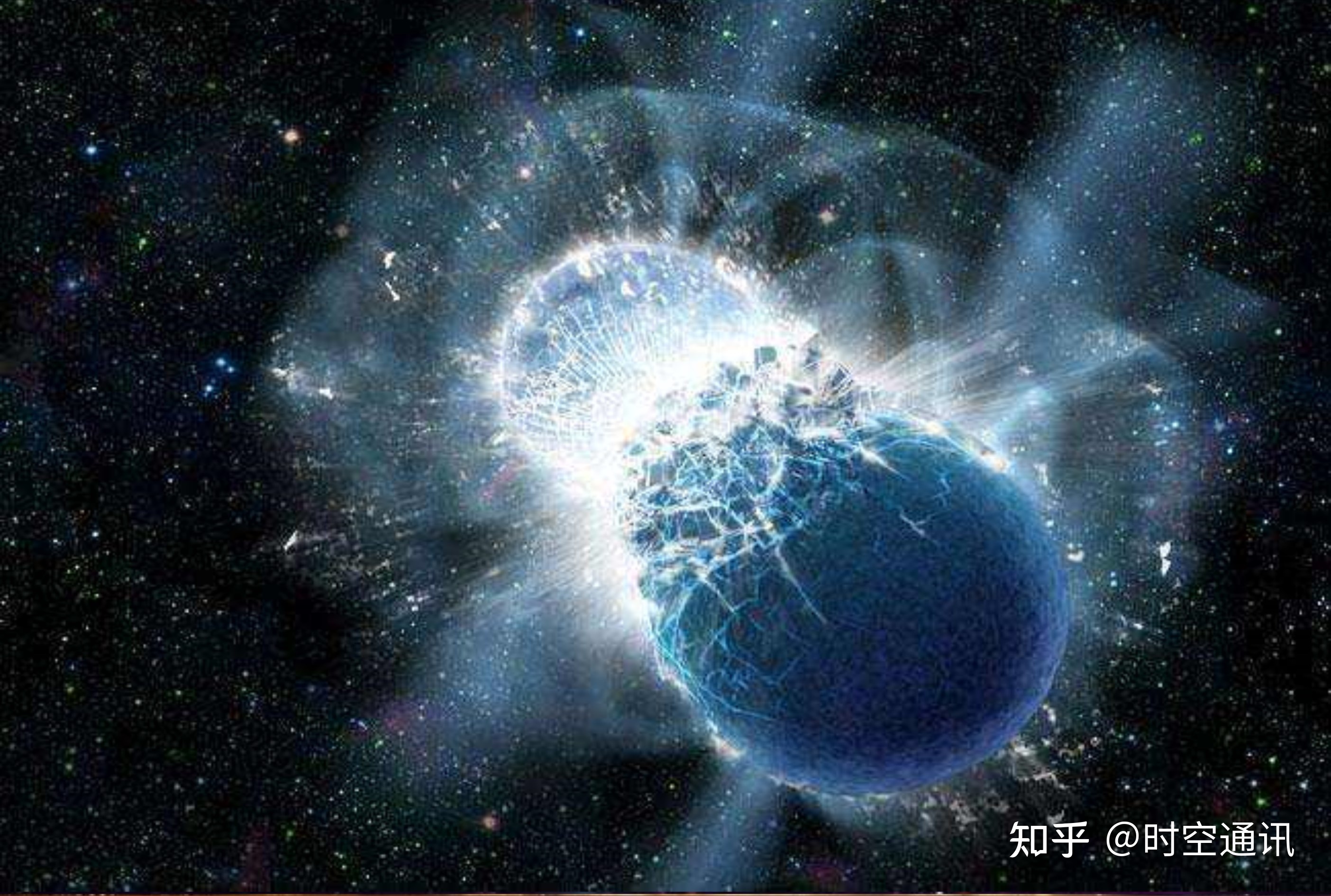

傳統上天文學為觀測科學,而非實驗科學,科學家們借助高能量密度激光實現了天文學從觀測邁向實驗。張杰領銜的團隊借助強激光,成功模擬了太陽日冕中的磁重聯噴流及環頂X射線源、黑洞周邊的光電離、超新星遺跡無碰撞沖擊波等天體或天文現象,并進行了深入研究。

“宇宙中95%的物質存在方式是高能量密度狀態,對高能量密度化學過程的探求將為人類了解愈發寬廣的宇宙打開一扇房門,愈發豐富多彩的未來世界已經出現在我們眼前。”張杰如是說。