點擊邊框調出視頻工具條

?課堂實錄?

?試講視頻?

?能力點點評?

?教學內容及解析?

教學內容:本節課為人教版(2019)中學數學選修1第三章第5節的內容,第三章互相作用是整個熱學乃至整個精典數學學的基礎,而共點力平衡是產生運動與互相作用觀念的重要知識載體,是二力平衡的拓展和延展,也是后續學習牛頓運動定理的認識基礎共點力的平衡教學視頻,起著承上啟下的作用

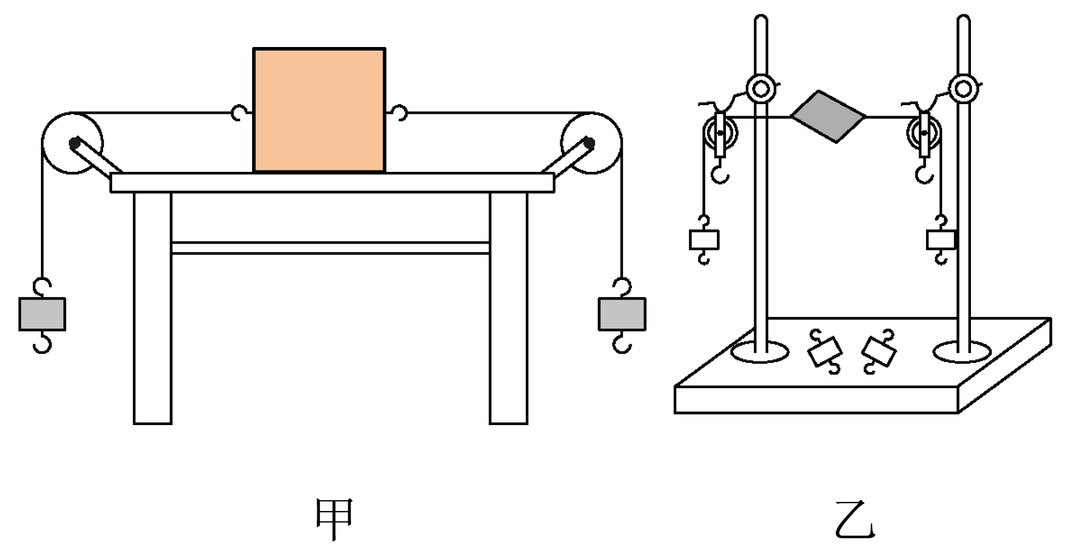

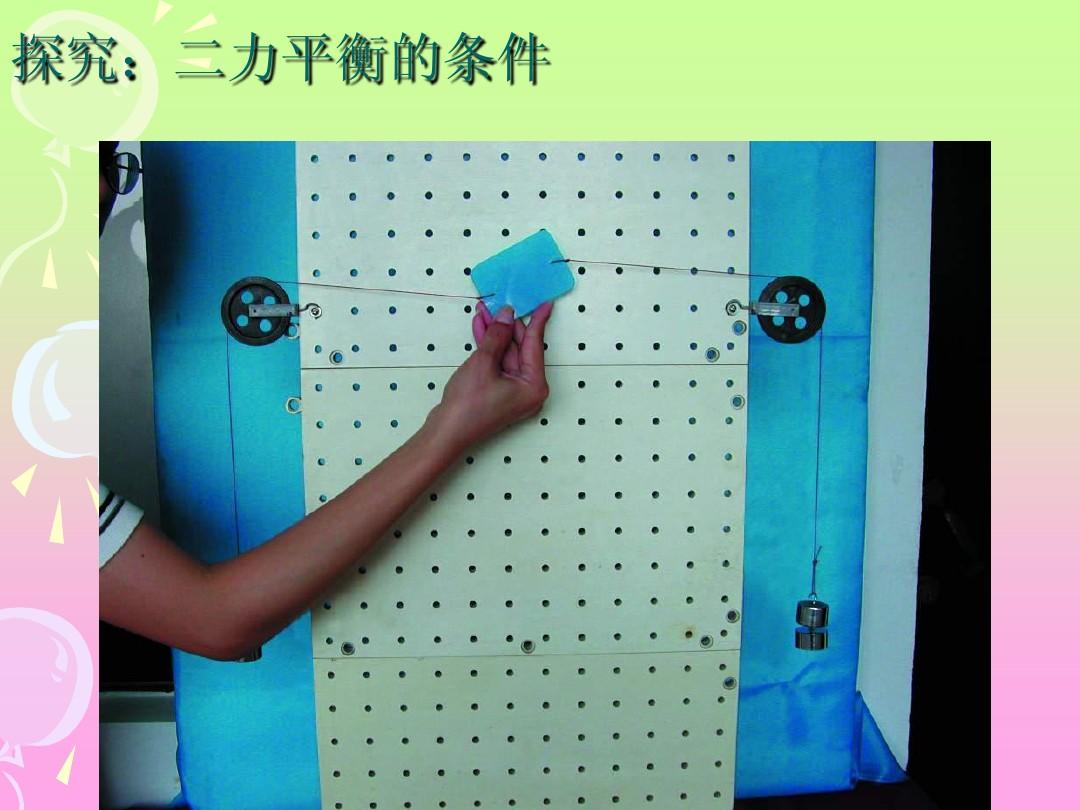

內容解析:本節是共點力平衡問題第一節,主要討論平衡條件及剖析平衡問題的基本思路和技巧(平衡條件的應用及李的合成與分解),課本中對平衡條件有思維引導,沒有給出實驗驗證,對于初學者,平衡條件還沒有“深入人心”,本節課設計本意通過設計探究活動,讓中學生參與到知識生成過程中來,培養能力。設計了三個活動,第一個活動:為了培養中學生思維的嚴謹性,設計了小實驗—驗證“三力平衡必共點”(右手陀螺);第二個活動:探究共點力平衡的條件(細繩套,彈簧秤);第三個活動:剖析生活中的平衡實例(兩個實例,一個是質點,一個懸鏈線),借助平衡條件及上節所學力的合成與分解的知識,學因而用,同時中學生在學習的過程中感受化學是來始于生活,應用于生產生活的。

?中學生學情剖析?

本節內容中學生有良好的知識基礎,中學生中學學過二力平衡,對“平衡”已有初步的認識,對平衡現象有比較豐富的生活經驗,而且往年對平衡的認識又比較片面,這就急切須要深入的知識技巧來填補認識問題、處理問題時的不足。從中學生年紀特點來看:作為初一年級中學生,她們的積極性、主動性較強,有參與意識。可以設計中學生實驗讓中學生參與知識的生成過程。

?教學目標及解析?

1.教學目標

(1)理解共點力平衡的條件,通過用平衡條件及合成與分解剖析化學現象,可培養中學生剖析解決實際問的能力。

(2)通過中學生實驗,培養中學生的思索能力和實驗能力,探究活動鼓勵中學生動手、勇于探求,得出推論,提升中學生自信心、養成科學思維習慣及尊重客觀事實、實事求是的科學心態及與別人合作的團隊精神。

2.目標解析

達成目標(1)的標志是:能通過用平衡條件及合成與分解剖析生活中的化學現象。

達成目標(2)的標志是:中學生能積極主動參與探究和展示。

?教學策略剖析?

策略:基于上述對學習任務和學習者的剖析,本節課的策略定為以中學生為主體,借助中學生喜聞樂見的實驗器材及生活實例創設真實的探究環境,借助信息技術迸發學習興趣,同時信息技術(希沃投屏)的應用給中學生與中學生,中學生與班主任提供了更好的展示交流的平臺,使中學生的思維可視化。

所有推論均由中學生互動探究得出.具體如下:

通過圖片、視頻方式展示生活中的平衡現象迸發興趣引入新課(微能力點A5);手機投屏展示中學生小組的探究推論:“三力平衡必共點”(旋轉陀螺);共點力平衡條件(三力平衡):合外力為零;利使勁的合成與分解的知識解決生活中的平衡現象(微能力點B6)。以后班主任評價實驗過程及實驗推論中存在的問題,可以讓中學生的思維,解決問題的思路方式可視化,利于交流,指導。用思維導圖(微能力點A7)梳理知識,進行小結,最后留作業。

?教學基本流程?

本設計可分為五個主要環節:

第一環節,以自然界及生活中常見的平衡現象引入新課(微能力點A5),介紹“共點力”及“平衡狀態”的概念,提出問題“非平行力作用下的平衡物體所受力是否為共點力?”指導中學生實驗探究,得出推論。手機聯接希沃投屏展示推論(微能力點B6)。

第二環節,提出問題“二力平衡的條件是哪些”引導中學生思索,設計實驗,合作探究,手機聯接希沃投屏展示分享實驗結果(微能力點B6),得到共點力平衡的條件。

第三環節,通過剖析兩個共點力平衡的實例(細繩懸吊重物共點力的平衡教學視頻,懸鏈線)檢驗中學生對平衡條件的理解,手機聯接希沃投屏展示分享結果(微能力點B6)。

第四環節,課堂小結。

第五環節,作業。

?教學過程?

?課堂療效檢查?

?課后教學反省?

?

本節課成功之處:

1.在教法上,設計中學生實驗,讓所有中學生都參與知識的生成過程,提升中學生學習的積極性和主動性。同時結合生活實例,啟發引導中學生,幫助中學生構建形象直觀的認識,提升課堂教學和學習的效率,突破教學重點。

2.在學法上突出中學生自主思索,進行實驗探究,舉辦合作交流,引導剖析總結等以中學生為主體的特性。在課堂上體驗提出問題、猜想、討論實驗方案,然后進行實驗,這樣一整套科學探究的方式。較好地將新課程理念結合于教學實際中。

3.本設計在突破難點上,通過“二力平衡的條件”引導中學生思索,討論,自己設計實驗,合作探究,得出推論,指出中學生的主動參與,注重概念的產生過程以及伴隨這一過程的科學方式的教育,注重中學生合作意識和合作能力的培養。

本節課不足之處:

本節課探究活動較多,中學生的鞏固性練習較少,對解決平衡問題可能會遭到一些影響,所以共點力平衡第二課時解決這一矛盾。

以上是我個人的一些想法,希望評審老師多提指導意見和建議,我將認真反省自己的教學,使自己的教學更進一步。

編輯|劉盼盼

初審|馬建輝

往期回顧