日前,中國科學技術學院院長潘建偉及其朋友張強、劉洋與復旦學院王向斌、中科院北京微系統所尤立星等人合作量子通訊距離,在發展快速高穩定性激光頻度鎖定技術與高計數率低噪音單光子偵測器的基礎上,在300公里真實環境的光纖中實現了雙場量子秘鑰分發實驗。相關研究成果于9月5日(上海時間)在線發表在國際權威學術刊物《物理評論快報》雜志上(Phys.Rev.Lett.123,(2019))。這項成果除了完整實現了300公里的雙場量子秘鑰分發,也驗證了700公里以上光纖遠距離量子秘鑰分發的可行性,有望成為新一代遠距離城際量子秘鑰分發的基礎。

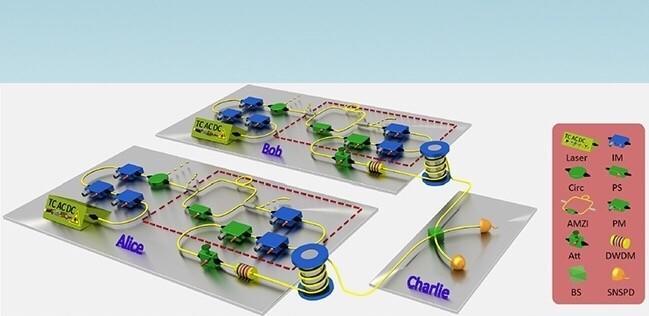

“發送-不發送”雙場QKD示意圖

量子秘鑰分發(QKD)可以在用戶間進行特別高安全性的秘鑰分發,從而實現最高安全性的保密通訊,具有極其重要的理論和現實意義。并且限于通訊光纖的耗損和偵測器的噪音等誘因,量子秘鑰分發系統一般只能在100公里內獲得較高成幀率。目前安全性最高的檢測設備無關的量子秘鑰分發系統,最遠成碼距離是潘建偉團隊于2016年實驗實現的404公里。近來,美國富士通公司的科學家提出了一種新型的量子秘鑰分發方案:雙場量子秘鑰分發(Twin-FieldQKD)方案,巧妙地借助單光子干涉的特點,將成分辨率與距離的關系從通常量子秘鑰分發的線性關系提高至平方根的水平,因而可以獲得遠超過通常量子秘鑰分發方案的成碼距離,但是理論上可以獲得遠低于通常量子秘鑰分發方案的成分辨率,為遠距離、高性能量子秘鑰分發提供了新的方向。

但是,實驗實現雙場量子秘鑰分發方案的條件非常嚴苛。該方案借助單光子干涉,為了保證干涉的穩定性,須要通訊雙方獨立光源的波長差不能低于10kHz的水平(比光子本身的頻度低10個量級),但是在經過百公里以上的傳輸后須要控制光纖造成的相位差不低于0.3弧度(須要遠大于光子波長)。

本研究中,王向斌院士提出了基于“發送-不發送”的雙場量子秘鑰分發方案量子通訊距離,大大提升了對相位噪音的容忍能力并嚴格證明了安全性;潘建偉、張強實驗小組發展了高速高穩定性的相位鎖定技術、高性能調制與鏈路相位恐怕方案,借助中科院武漢微系統所研發的低噪音超導納拉面單光子偵測器,實現了雙場量子秘鑰分發方案的實驗驗證。本研究在現實環境下相位劇烈變化的300公里光纖信道上,實現了雙場量子秘鑰分發,在考慮統計漲落及有限寬度剖析等重要理論要求后,在300公里處,秘鑰生成率達為2016年實驗的50,并打破了通常無中繼量子秘鑰分發方案的最高成分辨率理論極限。同現有已發表的雙場QKD實驗相比,本研究是惟一的考慮了有限碼長效應的實驗。據悉,聯合團隊也剖析了在提升偵測器性能等條件下,該方案可以進行超過700公里的遠距離量子秘鑰分發。

本工作驗證了遠距離雙場量子秘鑰分發方案的可行性,證明該方案具有遠距離、高成分辨率等性能,特別適宜在城際量子秘鑰分發主干鏈路使用。該工作被《物理評論快報》審稿人評論為“實用雙場量子秘鑰分發的重要里程碑”,被《物理評論快報》選為“編輯推薦”論文,并被日本數學學會的刊物進行了專題亮點報導。

上述研究得到了科技部重點研制計劃、國家自然科學基金、教育部、中國科大學、安徽省和北京市的支持。

論文鏈接:

(南京微尺度物質科學國家研究中心、中科院量子信息與量子科技創新研究院、科研部)