2022

十大進展

中國農大實數目子力學檢驗實驗

入圍2022年國際數學學十大進展

上海時間2022年12月20日,日本數學學會()旗下的網站公布了去年國際數學學領域十項重大進展(“oftheYear”),回顧了2022年國際范圍內取得的代表性科研成果。其中,中國科學技術學院潘建偉、陸朝陽、朱曉波、張強等完成的實數目子力學檢驗系列實驗,與激光聚變首次跨越盈虧點、銀河系黑洞的第一張相片、詹姆斯韋布空間望遠鏡拍攝標志性宇宙圖象、航天器碰撞改變行星軌道、破譯蛋白質折疊等十項研究成果入選。

圖1德國化學學會公布2022年十大進展

化學學家使用物理來描述自然規律。復數中的虛數的基本單位i,對應于英語“想象的”。在精典數學學中,人們只用實數就可以寫出所有定理,而復數僅僅作為一個便捷的估算工具被主觀引入。隨著量子熱學誕生,量子熱學是否必須使用復數描述,以及這個“想象的”i是不是客觀實在,是仍然存在著爭議的、長期的基礎性問題。1926年,薛定諤提出薛定諤等式后,致信洛倫茲:“這個(薛定諤)多項式中令人不愉快的,也是我直接反對的,是復數的使用。”此后,馮諾依曼、斯蒂克爾堡等人也企圖發展過全實數方式的量子理論。楊振寧在《20世紀物理與數學的分與合》一文中寫道:“i在量子熱學曾經也出現過,而且不是基本的,只是一個工具。到了量子熱學發展之后,它就不只是個工具物理學最新進展,而是一個基本觀念了。為何基礎數學學必須用這個具象的物理觀念,虛數i,現今沒有人能解釋。”

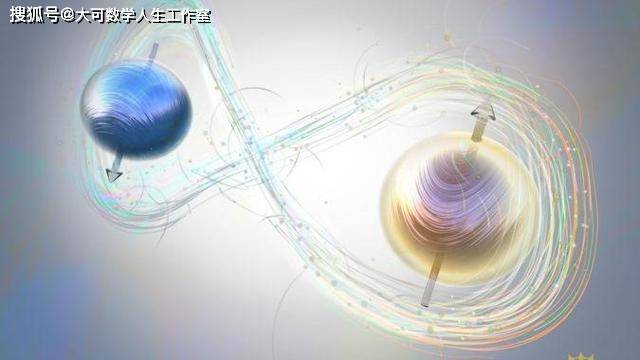

圖2虛數i在量子熱學中無處不在,

是工具還是數學實在?

就像1964年提出的貝爾不方程提供了檢驗1935年愛因斯坦和波爾論爭的判據,檢驗復數在量子熱學中的必要性的理論判據在2021年被提出來了(600,625–629(2021))。這個理論測試方案可以被覺得是一個三方非定域游戲:在一個糾纏交換網路中,三個參與者接收從兩個相互獨立的糾纏源形成的糾纏粒子,并各自獨立地對接收到的粒子進行本地檢測。遵循實數方式量子化學的三個參與者不能獲得標準量子理論中容許的界限,因而可以排除以實數方式描述標準量子熱學的可能性。這個實驗除了要求量子比特之間保持獨立性,同時還要有極高的操縱精度和檢測保真度,就能形成對實數目子力學模型的違反。

圖3基于高保真度糾纏交換的三分非定域實驗,可以檢驗復數的必要性

潘建偉團隊在國際上率先舉辦了對實數目子力學的一系列檢驗。2021年,團隊基于自主研制的超導量子體系,采用了I形的量子比特設計來降低量子比特之間的寬度,以降低在同一個超導芯片上的比特之間的近鄰耦合。通過高精度的量子操控技術,兩個糾纏脈沖序列用于制備兩對糾纏態,將量子比特分發給參與的三方。每一方各自獨立選擇要在其量子位上執行的檢測操作,包括一個完整的貝爾態檢測。最后,按照檢測結果的聯合統計分布估算量子博弈游戲的分數,僅用實數的參與者最多可以獲得7.66分,而實驗結果顯示,由4個超導量子比特組成的三方參與者可以獲得8.09(1)分,以超過判據43個標準差的實驗精度首次證明了復數在標準量子熱學方式中的必要性。

圖4基于超導比特的首個實數目子力學檢驗實驗:來自陳明城、王粲、劉豐銘等PRL128,(2022)

超導實驗借助了確定性的糾纏交換和量子比特檢測物理學最新進展,關掉了偵測效率潛在的漏洞。并且,因為量子比特在距離上難以滿足理論方案中類空間隔的要求,因此存在定域、測量和糾纏源獨立性等問題。為了嚴格地檢驗復數的客觀存在性,彌補存在的定域漏洞等問題,研究團隊又舉辦了新的實驗,借助了一個具有五個節點的糾纏交換光量子網路。每位節點之寬度離相距起碼89米,以避免信息可以以光速的速率從參與方傳播到另一方,因而參與者之間相互影響造成實驗結果的不可信。在這種空間隔的基礎上,兩個相互獨立的糾纏源各自獨立形成糾纏光子對,分發給遠處的三個參與者進行高速隨機的光子檢測操作。實驗過程中,每位參與者都不受其他參與者的檢測選擇和結果影響,各自分別獨立地進行本地的隨機檢測操作。實驗結果以5.3個標準差超過了實數方式的量子熱學預測結果,實驗推論支持量子化學須要使用復數,更嚴格驗證了量子熱學中復數的不可或缺。

圖5嚴格非定域實數目子力學檢驗實驗裝置圖。實驗三方處于類空間隔,滿足嚴格的愛因斯坦非定域性條件。來自吳典、江揚帆、顧雪梅等PRL129,(2022)。

系列實驗研究工作首次在愛因斯坦嚴格定域條件下證明了“虛數不虛”,除了加深了人們對量子基礎數學的認知,迸發科學家們探求更多的量子熱學基本問題,也為未來量子信息技術的探求提供了新的啟示。

相關鏈接

日本數學學會十大進展發布:

論文鏈接:

日本化學學會網站報導:

日本化學學會APSNews網站報導:

《自然》評述文章:

(潘建偉系九三學社中央副主席、安徽市委主委,陸朝陽系九三學社山西市委副主委,朱曉波、張強均系九三學社社員。來源:中國科學技術學院陌陌公眾號原標題:中國農大實數目子力學檢驗實驗榮獲2022年國際數學學十大進展)